作者 | 江维

感谢成都市民政局机关党委

江维书记贡献课程资料

“We创益”第五期第一次课程开课了

经过一周的学习和消化

大家是否已经融会贯通课程知识了呢?

小编也经过系统学习整理

呈上课程的知识点

一起来回顾老师讲的内容吧~~

知识回顾目录

01、成都社会组织的发展状况

02、社会组织参与基层社会治理

03、培育发展社区社会组织政策

04、开展城乡社区可持续总体营造行动

成都社会组织的发展状况

成都现有4343个村/社区,2000余万常住人口,登记的社会组织11129家,社会工作机构522家,其中有11个全国首批社会工作服务示范地区/单位,4个全国社区治理和服务创新实验区,10个全国第二批社会工作服务示范地区/单位。成都市社会组织发展的几个特点:

1、教育培训,理念先行,人才培养,专业本底。

2、政府购买服务、公益创投支持,社会组织发展得到长足发展

(1)建立政府购买社会服务机制

2009年,成都市率先制定并颁发了国内第一份明确政府购买服务范围的文件《关于建立政府购买社会组织服务制度的意见》

(2)建立政府支持社会服务机制(每年15亿)

成都市政府购买社会服务的特点→购买社会组织而非社工岗位

优势:社工组织能够挥组织优势激发社会能量解决问题。

劣势:而社工岗位往往会被行政事务化。

3、创设激励机制,激发社会人才干事创业热情

4、标准先行,强化制度化规范化建设

覆盖方面全:老年、司法、妇女、儿童、教育、残障、社区、社工岗位、评价指标

社会组织在基层社会治理中发挥作用

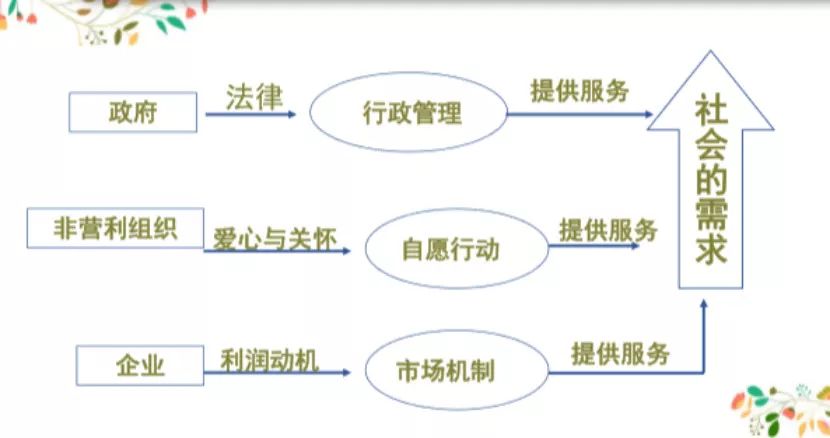

1、社会三大部门(Gelatt,2001):

第一部门 政府:为民服务

第二部门 企业组织:创造利润

第三部门 非营利组织:改造人类

2、社会问题与回应机制:

①需要寻求家人和朋友解决的问题

→建立支持网络:家庭、家族 朋友、邻里 志愿者

②需要各种专业介入解决的问题

→培育社会组织:法律援助、心理辅导、社会工作介入

③需要政策解决的问题

→有限责任政府满足最低需求,满足最普遍需求

3、社会组织的功能:

(1)服务提供的功能

由于政府资源不足或追求公共利益的限制,无法实现更多的福利功能,非营利组织可以选择性介入,为社会提供多样化的选择,满足政府无力承担或承担不足的福利需求。

(2)开拓创新功能

社会组织由于没有严格的科层管理限制,对社会问题的敏感度较高,组织行动具有弹性和灵活性,因此可以尝试具有实验性的新任务,扮演先导或创新的角色。

(3)监察倡导的功能

社会组织由于直接服务社会基层百姓,所以能够直接了解社会的需求,掌握政府政策的执行效果,因此可以扮演政策监察和倡导的角色,及时反馈社会需求变化信息,倡导政府关注新的社会需求,协助政府更有效地执行政策,及时修订政策和制订新政策,来解决社会问题和满足社会需求。

(4)价值维护的功能

通过非营利组织的运作,可以促进社会大众对公共事务的关注和参与,培育社会大众的公共意识和公共道德,维护积极正面的社会价值,保护社会特殊困难群体的利益。

4、社会管理到社会治理观念的转变:

加强和创新社会治理,关键在体制创新,核心是人,只有人与人和谐相处,社会才会安定有序,社会治理的重心必须落实到城乡社区,社区服务和管理能力强了,社会治理的基础就实了。

中共十九大进一步提出了“打造共建共治共享的社会治理格局”,并且鼓励建立“法治、德治和自治”有机融合的乡村治理体系。

将“社会管理”变为“社会治理”,这不是简单的文字游戏,而是重大的理念转变。

这表明社会管理或社会治理的主体从单一转向多元,不再是单一的政府公共权力机构,还包括社会组织、社区组织、企事业单位,甚至公民自己。

这进一步表明,“共建共享”“社会共治”“社会自治”已经成为社会治理的理想目标。

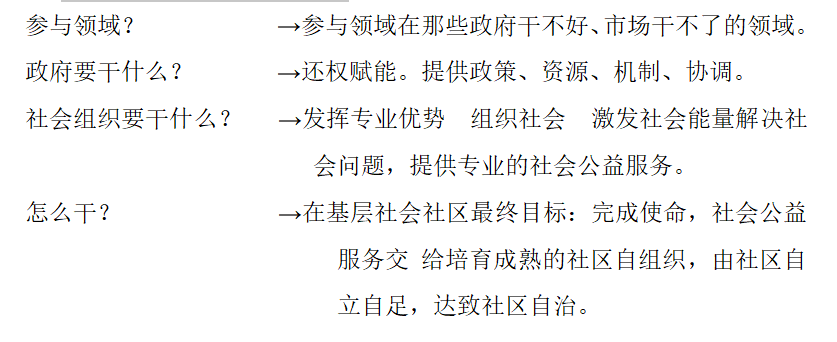

5、社会组织参与基层社会治理:

不可替代的专业社会服务,如枢纽平台组织为社会组织提供支持、资源链接,如社区自组织能力不足无法提供社会服务的领域。部分可以转型为社会企业,满足普适人群的竞争性服务需求。

6、社会组织参与社会治理的优势:

(1)社会组织有利于克服社区“行政化困境”, 实现政府行政管理与社区自治管理的良性互动。

(2)社会组织的发展有助于破解社区“共同体困境”,形成社区自治管理的协调性规范和社会秩序。

培育发展社区社会组织政策

1、大力培育发展社区社会组织:

社区社会组织是由社区居民发起成立,在城乡社区开展为民服务、公益慈善、邻里互助、文体娱乐和农村生产技术服务等活动的社会组织。

(1)降低准入门槛。

对在城乡社区开展为民服务、养老照护、公益慈善、促进和谐、文体娱乐和农村生产技术服务等活动的社区社会组织,采取降低准入门槛的办法,支持鼓励发展。

对符合登记条件的社区社会组织,优化服务,加快审核办理程序,并简化登记程序。对达不到登记条件的社区社会组织,按照不同规模、业务范围、成员构成和服务对象,由街道办事处(乡镇政府)实施管理,加强分类指导和业务指导。

鼓励在街道(乡镇)成立社区社会组织联合会,发挥管理服务协调作用。

(2)积极扶持发展。

鼓励依托街道(乡镇)综合服务中心和城乡社区服务站等设施,建立社区社会组织综合服务平台,为社区社会组织提供组织运作、活动场地、活动经费、人才队伍等方面支持。

采取政府购买服务、设立项目资金、补贴活动经费等措施,加大对社区社会组织扶持力度,重点培育为老年人、妇女、儿童、残疾人、失业人员、农民工、服刑人员未成年子女、困难家庭、严重精神障碍患者、有不良行为青少年、社区矫正人员等特定群体服务的社区社会组织。

有条件的地方可探索建立社区社会组织孵化机制,设立孵化培育资金,建设孵化基地。鼓励社会力量支持社区社会组织发展。

(3)增强服务功能。

发挥社区社会组织在创新基层社会治理中的积极作用,推动建立多元主体参与的社区治理格局。鼓励社区社会组织开展邻里互助、居民融入、纠纷调解、平安创建等社区活动,组织社区居民参与社区公共事务和公益事业,促进社区和谐稳定。

支持社区社会组织承接社区公共服务和基层政府委托事项,开展社区志愿服务。建立社区社会组织与社区建设、社会工作联动机制,促进资源共享、优势互补,把社区社会组织建设成为增强社区自治和服务功能、吸纳社会工作人才的重要载体。

2、发挥社会组织的积极作用:

(1)提供社区服务:

支持社区社会组织承接社区公共服务项目。推动家庭服务、健康服务、养老服务、育幼服务等领域多种形式的生活服务。

鼓励社区社会组织多为社区内低保对象、特困人员、空巢老人、农村留守人员、困境儿童、残疾人等困难群体提供生活照料、文体娱乐、医疗保健等志愿服务。

支持社会工作服务机构面向社区提供心理疏导、 人文关怀、精神慰藉和心理健康等专业服务。

引导农村社区社会组织发扬邻里互助的传统,开 展以生产互助、养老互助、救助互助为主的活动, 增强农村居民自我服务能力。

(2)扩大居民参与:

广泛动员社区居民参与社区公共事务和公益事业。

自治:依法开展自我管理、自我服务、自我教育、 自我监督等活动。

协商:养成协商意识、掌握协商方法、提高协商能力,协商解决涉及城乡社区公共利益的重大事项、关乎居民切身利益的实际问题和矛盾纠纷。

规约:鼓励社区社会组织参与制定自治章程、居民公约和村规民约,拓展流动人口有序参与居住地社区治理渠道,促进流动人口社区融入。

(3)培育社区文化。

丰富群众性文化活动,提升社区居民生 活品质。

指导社区社会组织在组织开展文化、教育、体育、科普、娱乐、慈善等社区居民活动中积极培育和践行社会主义核心价值观,倡导移风易俗,弘扬时代新风。

鼓励社区社会组织参与社区楷模、文明家庭等各种社区创建活动,弘扬优秀传统文化,维护公序良俗,形成向上向善、 孝老爱亲、与邻为善、守望互助的良好社区氛围,增强居民群众的社区认同感、 归属感、责任感和荣誉感。

(4)促进社区和谐。

发挥社区社会组织在源头治理方面的积极作用,协助提升社区矛盾预防化解能力。

支持社区社会组织参与物业纠纷、农村土地承包经营纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷调解和信访化解。

指导社区社会组织参与群防群治,协助做好社区矫正、社区戒毒、刑满释放人员帮扶、 社区防灾减灾、精神障碍社区康复等工作, 积极参与平安社区建设,助力社区治安综合治理。

3、加大社区社会组织培育力度

(1)实施分类管理。

符合法定登记条件的社区社会组织,可以到所在地县级民政部门申请登记,其中符合直接登记条件的可以直接提出申请。

民政部门要通过简化登记程序、提高审核 效率、结合社区社会组织特点制定章程范本等方式优化登记服务。

对未达到登记条件的社区社会组织,由街道办事处(乡镇政府)实施管理,加强分 类指导和业务指导;

对规模较小、组织较为松散的社区社会组织,由社区党组织领导,基层群众性自治 组织对其活动进行指导和管理。

(2)明确发展重点。

加快发展生活服务类、公益慈善类和居民互助类社区社会组织。

重点培育为老年人、妇女、儿童、残疾人、 失业人员、农民工、服刑人员或强制戒毒等 限制自由人员的未成年子女、困难家庭、严 重精神障碍患者、有不良行为青少年、社区 矫正人员等特定群体服务的社区社会组织。

鼓励支持有条件的社区社会组织吸纳社会工作专业人才,发挥“三社联动”优势。加快农村社区社会组织发展,引导它们有序参与乡村治理体系建设,在脱贫攻坚、就业创业、生产互助、卫生健康、文化体育、社会治安、纠纷调解、生活救助、减灾救灾、留守人员关爱等方面发挥作用。

支持高校毕业生、复转军人和返乡创业农民工创建农村社区社会组织或到农村社区社会组织中就业。

(3)加大扶持力度。

要协调有关部门加大对社区社会组织发展的资金支持,鼓励引导社会资金支持社区社会组织发展,推动建立多元化、制度化的资金保障机制。

推动基层政府将城乡社区服务纳入政府购买服务指导目录,逐步扩大购买范围和规模,支持社区社会组织承接相关服务项目。

鼓励有条件的地方设立社区发展基金会,为城乡社区治理募集资金,为其他社区社会组织提供资助。鼓励有条件的基层群众性自治组织对社区社会组织开展的公益慈善类服务活动给予一定经费和服务场地支持。

推动政府资金、社会资金等资金资源向农村社区社会组织和服务项目倾斜。

依托街道(乡镇)社区服务中心、城乡社区服务站等设施,建立社区社会组织综合服务平台,鼓励将闲置的宾馆、办公用房、福利设施等国有或集体所有资产,通过无偿使用等优惠方式提供给社区社会组织开展公益活动。

有条件的地方可探索设立孵化培育资金,建设孵化基地,为初创的社区社会组织提供公益创投、补贴奖励、活动场地、费用减免等支持。

(4)促进能力提升。

加强社区社会组织人才培养,通过强化业务培训、引导参加相关职业资格考试等措施,着力培养一批热心社区事务、熟悉社会组织运作、具备专业服务能力的社区社会组织负责人和业务骨干。

推动建立专业社会工作者与社区社会组织联系协作机制,发挥专业支撑作用,提升社区社会组织服务水平。强化社区社会组 织项目开发能力,通过开展社区服务项目交流会、公益创投大赛等方式,指导社区社会组织树立项目意识,提升需求发现、项目设计、项目运作水平。

推进社区社会组织品牌建设,引导优秀社区社会组织完善自身发展规划和品牌塑 造,加强公益活动宣传,提高品牌辨识度和社会知晓度。指导社区社会组织规范 资金使用和活动开展,强化决策公开和运作透明,不断提升服务绩效和社会公信 力。

开展城乡社区可持续总体营造行动

社区营造VS三社联动

创造者公共产品的提供者

vs

被动接受者

本土居民+专业组织

VS

外来组织及社工

社区营造VS公益创投

持续的总体营造

VS

一次性公益项目

3年以上

VS

1年

社区营造VS政府购买服务

本地资源和本地利益相关者解决本地问题

VS

政府投入+外来组织随时可能断炊

社区营造VS 居民自治

人文空间产业、需求焦点资源全方位

以社区为本的自组织发起的营造行动

VS

以居委会为主体的自我管理自我教育自我服务

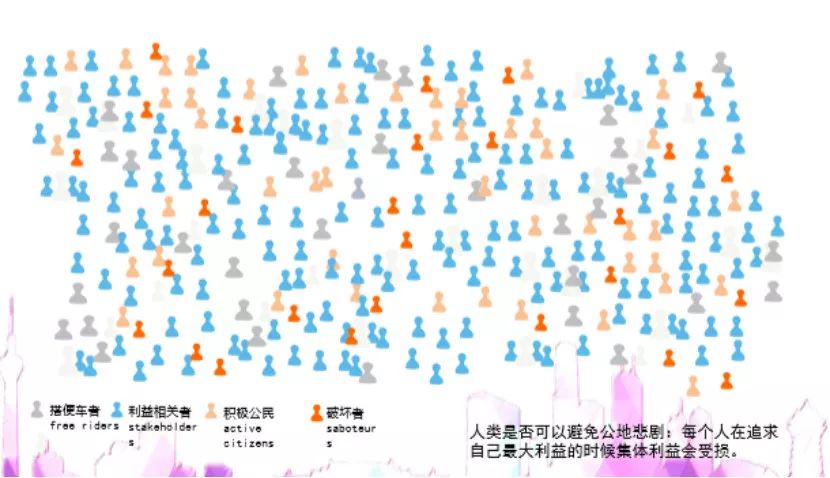

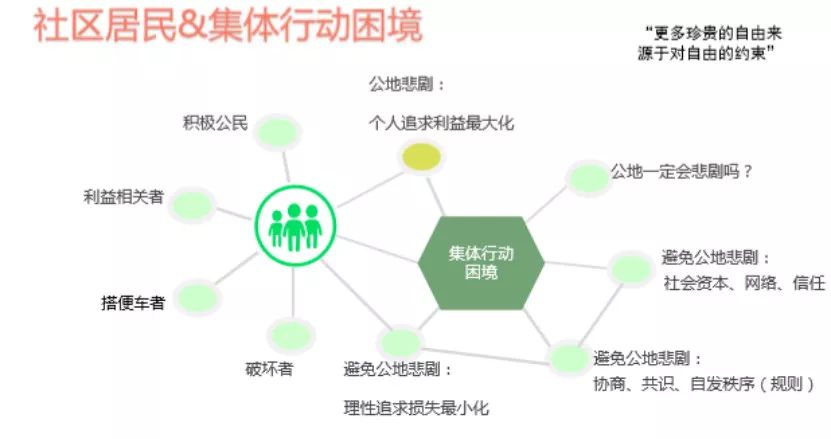

1、公地悲剧:

哈丁《公地悲剧》的模型预言:

如果没有管理,所有的公共资源都会被过度使用或退化。每个人在追求自己最大利益的时候集体利益会受损。

哈丁所预言的“公地悲剧”的条件:

(1)在开放式的产权模式下;

(2)对人们的使用行为缺乏管束;

(3)资源的需求大于供给;

(4)资源使用者没有制定规则的能力。

2、公共池塘资源:

公地并不一定悲剧----第三条道路

奥斯特罗姆《公共事物的治理之道》提出,除了国有、私有两种思路以外,自主治理是另外一种可能克服公地悲剧的思路。人不仅仅是追求利益最大化的动物,而且他们也会追求损失最小化,他们见到这个资源的价值在耗散的时候,他们就会想办法组织起来形成一些规则,阻止这些资源的价值进一步耗散。

3、自主治理理论:

埃利诺·奥斯特罗姆通过对大量案例的实证分析证明了一群相互依赖的当事人在管理公共资源时的确可以建构自己的网络,“把自己组织起来,进行自主治理,从而能够在所有人都面对搭便车、规避责任或其他机会主义行为诱惑的情况下,取得持久的共同收益”。

利益最大化 损失最小化

4、开展城乡可持续营造行动:

(1)政策 policy

市委市政府文件,支持成都市城 乡社区可持续总体营造。用社区营造的理念开展城市营造。

(2)资金 funding

公益创投加社区公服资金, 年投入不低于13亿。.

(3)培训 training

资深社造专家,本土社区发展实践者, “通识课”加“专业课”,以及私董会、工作坊、分享会,社造学习自组织,社区营造指南、案例汇集。

(4) 宣传 publicity

成都社区营造网站、微信公众号, 社区营造地图

(5) 平台 platform

全市社造运行支持机构、各区县、 街道社造支持平台、参与式陪伴 成长社会组织。

(6)评估 valuation

参与式评估:评估体系的指标制定、 评估人员的遴选、评估结果的运用, 贯通参与式的理念。

5、成都社区营造的原则:

(1)居民主体原则

居民是公共产品的消费者,提供者,建设者,问题提出者,组织化参与者

(2)共同参与原则

焦点 兴趣 需求 资源

(3)过程导向原则

有序协商共识,有 效集体行动,公共意识过程,行动过程价值高于结果

(4)自下而上原则

事由民议,策由民定,财由民理,责由民担,效果民评

(5)权责对等原则

谁主张谁受益,谁主张谁负责

(6)可持续原则

行动者与资源的可持续

6、社区营造的任务:

造关系造信任、造社会资本

→ 造网络:关系网络 互动网络 平台网络网络

造社区领袖 、造积极行动者、造社群

→造组织:群众性组织 功能性组织

造社区规约、造公共空间、造故事

→造文化:承载集体记 忆建筑,非物质文化 遗产,口述史,村史, 生活习俗,服饰

造有风度的市民、造有温度的社区

→ 造公共精神:人人都是志愿者 我们的社区我们造

7、考量的关键指标:

(1)公众参与性

发表评论