“印象管理”是一种预设人物如何表演,进此如何参与互动的叙事逻辑。“我们向他人呈现我们自己。”[1]人存在于现实世界或是故事世界的戏剧性情境,通过社会角色脚本的预设呈现,与他人产生基于自我预期和社会期待的社会互动。而人物饰演的各类角色群,在参与创作者精心设计的自我呈现过程之中,构成策略性互动的基本前提。而策略性互动的核心手段,即依赖不同情境下的“印象管理”(impression management)技术,使互动表演者与互动观察者互相影响,试图给对方留下某种预设的形象,如外貌、动作、阶层、身份、性格、品质等认知图式,以此作为一种参照系统,促进互动进程的发展,以及控制互动对象产生预期的行为反应。在此之中,人物基于“印象管理”策略的控制与表达,渗透于内在意识与无意识的心理结构,进一步型构为角色戏剧性行动的内在驱力,推进互动进程和关系建构。实际上,对创作者而言,将“印象管理”策略作为一种叙事手段,通过在不同叙事进程中对人物前台、后台信息的有效释放,也即谁在释放,释放什么,何时释放,为什么释放等,建立起影片整体的意图与影像表达、人物形象与人物关系。

一、“印象管理”模式与策略性互动

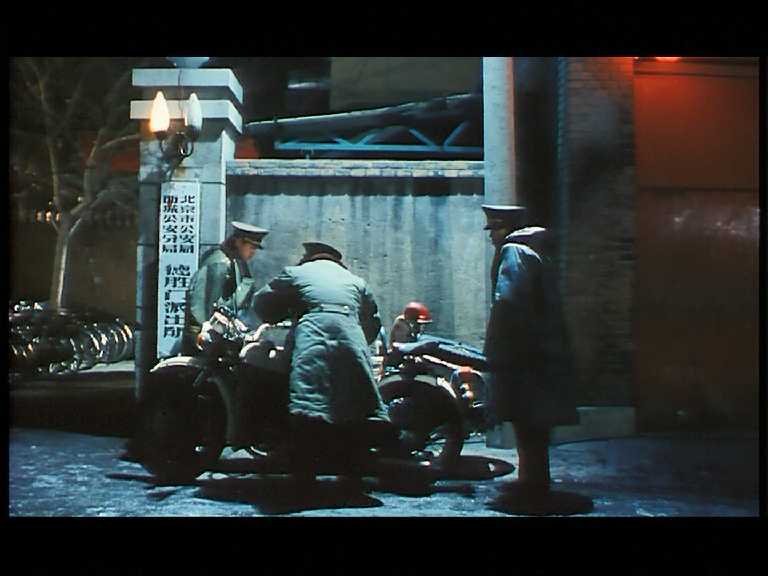

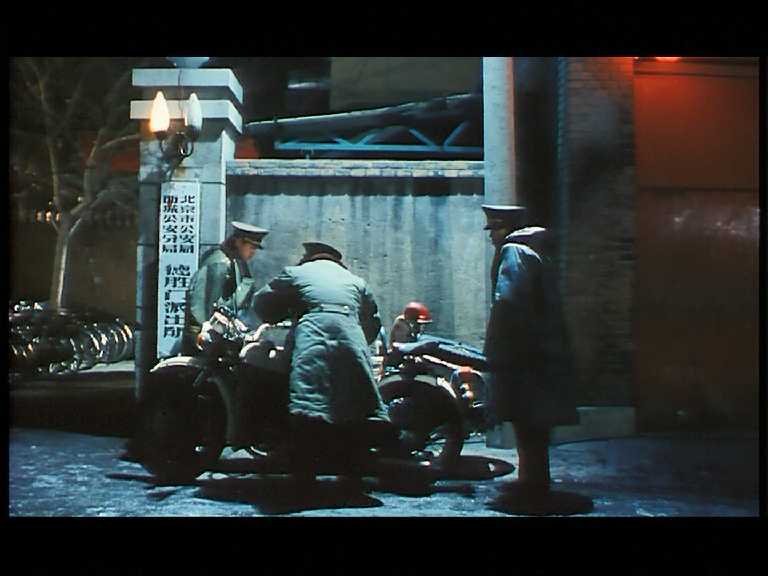

宁瀛:《民警故事》,1995年

美国情境社会学家欧文·戈夫曼首次提出“印象管理”的概念,他认为:“银幕中的角色和人物与现实生活中的人们一样,在社会互动与人际交往之中,总是试图通过自身的行为(有意或无意)来‘操纵’和‘控制’自己留给他人的印象,为了达到这样一种‘控制’的效果,实现所谓‘印象管理’,人们必然地会自觉地运用一些策略或手段,即所谓‘策略性的自我展示’(strategic self-presentation)”。[2]而在互动发生的场域,尤其是以职场为前提的情境中,人与人交往的共在主题是:每个参与者都期望引导和控制在场他人的反应(被动地和主动地),例如电音舞池引领人群律动的DJ,或无领导小组面试中的组织者和时间控制者,以及建构电影叙事的作者和人物。由此,若将“印象管理”作为控制互动关系的手段,首先需要形成共识的情境定义,如《民警故事》的北京片儿警、《29+1》的设计公司团队等,人物们基于同一工作场景而联结为共同体;其次在此情境下,人物携带不同的戏剧性目标或存在体验,进入各式各样的关系之中,并通过各类“印象管理”技术维护目标,延长社会交往过程;如《民警故事》中片儿警的打狗计划、《冰雪11天》中交警疏散拥堵人口的计划,以及为实现该计划,与民众互动时维持的社会形象。基于此,“印象管理”涉及如下功能:其一,作为策略性的叙事手段,既存在于角色与角色的互动内,也涵盖于叙事者、人物和观众的互动外。其二,“印象管理”不但驱动人由外至内的动机目标,同时能控制叙事进程和人物关系。尤其在职场题材的电影叙事中,“印象管理”对人物形塑形象和建立关系具有不可忽略的价值和意义。

“首因效应”作为互动的起点,是“预谋者”进行策略性规划的前提。“先入为主”的第一印象判断,已然构成人类意识与无意识中认知图式的雏形,很大程度影响了后续人物基于自我认知的互动进程。也即是说,“其一,无论来源如何,我们对他人的初始判断会影响我们对后来获得的其他信息的诠释。判断一旦形成,就会影响我们对后来信息的使用——经常以不易察觉的细微方式。”[3]对于“首因效果”的策略性操纵,一般而言分为两种方式,有意为之和无意流露,或二者互为混合、交替进行。影片《29+1》片头,创作者通过一系列拼贴的关键词和场景,完成角色从后台的无意流露至前台的有意表演,构成观众基于观看过程所获得角色的“首因效应”。如快节奏计时的闹钟、因压力而不想上班的角色独白、为工作挑选的战服等,已然为观众构建起关于林若君的第一印象:30岁女性、时尚上班族、租房蜗居、严格的饮食标准与护肤流程。因此,观众在演员登场的一系列自我呈现中,已然接受创作者对人物构建的不可见价值预设:讲述一名女性自我压抑与职业失重的生活。而电影《我是植物人》中,创作者同样利用“首因效应”,为观众和人物建立起故事悬念的起点。林莉发现自己躺在医院,但却遗失记忆——她不知道自己是谁。通过这种不确定性的“印象管理”策略,一方面,作为揭示人物的戏剧性目标的引子,使观众卷入叙事,另一方面,则构成林莉与自我、刘聪等人,在互动进程中的不稳定性因素。或如印度电影《嗝嗝老师》的开篇,树立起奈娜不停打嗝的教师形象,以此为切入点,映射社会偏见带来的人际关系障碍。

吴京:《战狼2》,2017年

深入戏剧性的互动进程后,不同阶段的“印象管理”策略,如同节拍表上的鼓点,通过有计划地控制他人的节奏,以完成人物关系线的变奏之音。参与者需要在共同的情境定义中形成共识性认知,而这种认知图式,可借鉴欧文·戈夫曼提出的三类“印象管理”策略:1.戏剧表演的忠诚(dramaturgical loyalty)。2.戏剧表演的纪律(dramaturgical discipline)。3.戏剧表演的谨慎(dramaturgical circumspection)。其一,基于演出者而言,他要忠于所扮演的角色、所接触的互动对象和所存在的情境,并“形成一个完整的社会共同体,就能为每一位表演者提供了一个位置和道德支持的来源 。”[4]尤其是在国家社机构构建的职场情境中,如《惊涛骇浪》《战狼》《湄公河行动》《红海行动》《攀登者》等影片,其中国家机构及其团体基于社会救援功能和以人民为本的价值取向,决定角色及其脚本都需遵循此类策略性互动。虽然互动过程受到外部环境的不稳定性干扰,然而整体的戏剧节奏,仍是由角色基于情境定义和为维持这种情境定义所支持的现实而主导。其二和其三,可归纳为“剧班成员深谋远虑,或预先对如何上演表演进行设计。”[5]一方面,“戏剧代表着一种‘伪装’的艺术,或接受另一种完全与自己相异的性格,或表现出与以往不同的自己,或在冷血中变得热血沸腾,或说出一些言不由衷的话”[6],因此,角色将前台自我与后台自我互为割裂,剥离情感诉求与真实意志,以便行使“印象管理”对自我的整饰策略;而另一方面,通过诸如此类的表演,或使互动顺利进行,或避免矛盾,或解决已有的冲突,可借此构成关系发展的拐点。《29+1》中,林若君要挽回当场爽约的客户,然而她刚从父亲去世的医院赶来,却遭到客户一顿指责。林若君压制住试图与客户争执的内心小剧场,她随即控制情绪,以沉稳的态度留下客人。

实际上,经由“印象管理”模式构建的角色间的策略行动,一方面喻示着角色如何遵循脚本行事,进此行使其更深层功能:阻止“表演崩溃”(performance disruptions),也即保持合作团队,抑或个体本身的运作一致,维持戏剧性现实或故事现实的完整性。由于戏剧或生活携带的不确定性要素,如不合时宜的搅局人,灾难性的情境突变等,使“表演所支持的现实可能会进一步受到破坏或削弱。”[7]随着情境现实和表演共识的失效,也会造成人物的自我认知失调、精神混乱,或互动的失序,这些不稳定性因素同样是故事拐点,如不可逆事件发生的标志。虽然戈夫曼的“印象管理”策略集中于人物如何默契共舞的交互进程,不过仍可为创作者提供构思人物戏剧性行动路线的思路。最后,无论何种情况,“印象管理”实质都是创作者选择的策略性整饰方案,用以完成人物及关系进程的建构。

二、“情感劳动”:对“自我心灵”的整饰策略

刘伟强:《中国机长》,2019年

1983年,美国学者阿莉·拉塞尔·霍克希尔德首次提出“情感劳动” (emotional labor)这一概念,意指个体将情感作为商品筹码,在与他人的职场互动中进展演或表演,从而完成“自我”的再生产,甚或“自我”过劳式销售的工作策略。实际上,以“情感劳动”主导的感知和行为表演技术,作为一种职业流程的“印象整饰”手段,通过参与者在不同职业场景中如何感知、流露情感的整饰方案,构建起多方互动的感受规则,进而完成社会交换、亦即社会互动的目标。反观21世纪中国社会中人从事的职业范畴分布,如医美、健身房、家政服务、养老院等公司机构,往往以树立人性化为其服务宗旨,如医美公司或私立妇幼医院的关爱环境,临终关怀病房对人的观照,健身房构建起的小型家庭式社区,喻示从业者的主要业务转向整饰“自我”的“情感劳动”,同时也成为构建职场人际互动的主要方式。再思考新世纪后国产电影中的职场角色,如《飞越老人院》《幸运是我》《盛先生的花儿》《桃姐》《你好,疯子!》《中国机长》等影片,塑造的医务工作者、保姆、公益员工及空姐等社会角色,均是围绕“情感劳动”建立起“印象管理”,进而发生的互动过程。但是,反思霍克希尔德全书的整体论述,代表着西方文化对个体权力界限的绝对分割,因而匮乏职场互动中形成人情往来的价值视点。也即是说,霍克希尔德认为扮演者“将自己的情感服务(emotional offering)限定在‘恰当’(right)情感的表层扮演上,但同时不管怎样,又要忍受‘虚伪/虚假’(false)或机械的感觉。”[8]即使当这种扮演介入意识的深层,仍无法回避其虚伪或剥离的本质。可是对电影创作者而言,更为重要的在运用“情感劳动”的印象整饰过程中,人与人之间如何由短期转为长期,抑或更为长久的深层交流,如何将角色又外部驱力转化为内部的情感驱力。至此,一个角色才能于在既定的“印象管理”策略中发生真正自我,实现转变,而人性的弧光也在此时凸显。

许鞍华:《桃姐》,2011年

无论是人物的浸入式表演(deep acting),抑或表层式展演(surface acting),当代“情感劳动”,也可称之为 “情感工作”的内涵所指,已然不局限于情感社会学定义中消解人性化的表演策略,而发展为包含真情实感等内在驱动的表演策略。诸如此类的“印象管理”策略,即构成电影叙事人物塑造和人际互动的法则。一方面,表层式展演产生疏离的自我感受与表演计划,也即人们运用情感的付出时刻装点“自我”。如《飞越老人院》中的院长、护工等职业角色,既要将老人们当作业务往来的客户,又因为职业的特殊性而需投入情感。于是其职场互动常常围绕情感如何展演,以及展演时如何与他人交流而建构。比如护士如同儿女般照料老人的情节,便映射出替代老人家属的价值预设,从而构建起她们特殊的情境感受规则。不过,护士们仍将介入情感的感受当作一类展演手段,而此类“印象策略”主导的表演多依赖外部环境驱力,如有偿服务、规定责任等。另一方面,浸入式表演则形成整饰、融合的自我可能与实演体验,如为《桃姐》中为李家工作多年的桃姐。桃姐原以保姆的服务功能示人,然而这份工作却是以多年的“情感劳动”为基底,在与少爷罗杰如母如子的职场关系中,那份掩饰“自我”的展演策略,终转换为人物内在的驱力,促使二人在情境变动中完成情感关系转折。又如《幸运是我》的芬姨与阿旭,初为计较利益的房东房客,后因共同生活的接触,多少需要付出携带“情感劳动”的整饰策略。如芬姨为阿旭做的早餐,阿旭帮芬姨的小忙。在日益的了解中,他们因理解彼此心结与弱点,而走入对方内心。尤其是当阿旭再次被父亲抛弃,留在他身边只有芬姨;或是芬姨差点走失,只有阿旭关心她的安危。芬姨希望阿旭可以照顾她后半生,试图用遗产来交换他的“情感劳动”,可是对阿旭而言,戏里戏外已然不重要了,重要的是他找到心中缺席已久的“母亲”。

如戈夫曼所言:“自发情感在人们的相互回应中,发挥着策略的功能(function as moves)”[9],无论是构建家庭空间,抑或都市化的职场空间中,由外推至内,由被动转向自发的情感过程,均可作为一种“印象管理”的策略性手段,运用于电影叙事。最后,基于“印象管理”模式的策略性互动,以及所构建的职场空间与社会关系,成为创作者构思人物的动机、目标与戏剧性行动的重要参照。

参考文献

[1] [美]欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》[M],冯钢译,北京:北京大学出版社,2008年,第214页

[2] 孙承健:《电影、社会与观众》[M],北京:中国电影出版社,2048年,第62页

[3] [美]莎伦·布雷姆等著:《亲密关系》(第3版)[M],郭辉、肖斌、刘煜译,北京:人民邮电出版社,2007年,第90页

[4] [美]欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》[M],冯钢译,北京:北京大学出版社,2008年,第184页

[5] [美]欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》[M],冯钢译,北京:北京大学出版社,2008年,第187页

[6] [德]韩炳哲:《透明社会》[M],吴琼译,北京:中信出版社,2019年,第73-74页

[7] [美]欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》[M],冯钢译,北京:北京大学出版社,2008年,第182页

[8] [美]阿莉·拉塞尔·霍克希尔德:《心灵的整饰:人类情感的商业化》[M],成伯清、淡卫军、王佳鹏译,上海:上海三联书店,2020年,第11页

[9] [美]阿莉·拉塞尔·霍克希尔德:《心灵的整饰:人类情感的商业化》[M],成伯清、淡卫军、王佳鹏译,上海:上海三联书店,2020年,第112页

发表评论