在中国漫长的历史上,一共出现了83个王朝,共有559个帝王,包括397个“帝”和162个“王”。这些帝王中最值得研究的就应该是“明朝庄烈愍皇帝朱由检”了。这是怎样的一个皇帝呢?

从现在的掌握的史实看,这位皇帝是最想励精图治的一个,最勤奋节俭的一个,写罪己诏最多的一个,也是花了十七年时间也没能把王朝救活的一个皇帝,更是一个国破家亡的皇帝。说起崇祯朱由检真的可以用唏嘘不已来概括。

朱由检是明光宗的第五个儿子,不是嫡出而是庶出的一个皇子。他幼年丧母,12岁被封为王。17岁皇兄病重,受遗命弟继兄位成为皇帝。他这个天启皇帝哥哥在位七年,宠信大太监魏忠贤,是有名的“木匠”皇帝,因此,哥哥给弟弟留下的其实是一个烂摊子。

上任后,17岁的小皇帝确实不简单,做了很多大事。

即位便大赦天下。

即位当年的九月二十四日,停止用刑。十一月一日,将魏忠贤安置于凤阳。五日,撤回各边镇镇守内臣。六日,魏忠贤上吊自杀。十日,减免天启年间被逮捕处死诸臣赃物,释放其家属。十二月,前南京吏部侍郎钱龙锡、礼部侍郎李标、礼部尚书来宗道、吏部侍郎杨景辰、礼部侍郎周道登、少詹事刘鸿训全部为礼部尚书兼东阁大学士,参与机要事务。魏良卿、客氏子侯国兴全部诛杀。

崇祯元年正月十九日,下诏内臣没得到命令不得跨出禁门。二十四日,斩戮魏忠贤及其同伙崔呈秀尸体。二月三日,禁止奏章杂乱冗长。二十一日,亲临经筵听讲经论史。二十五日,禁止群臣与内部侍卫交往通好。三月八日,葬胐皇帝于德陵。二十二日,施凤来、张瑞图辞官退职。二十四日,追封并抚恤死于冤案诸臣。四月二日,赐刘若宰等进士及第及不同出身。三日,袁崇焕为兵部尚书,领导蓟、辽军务。十九日,指挥卓铭请求开矿,皇帝不许。五月九日,李国木普辞官退职。十日,烧毁《三朝要典》。十四日,裁减各部添注官员。二十一日,祈祷雨。二十五日,恢复外官长久任职及推举连坐之法,禁止官吏私下摊派。六月,魏忠贤同伙冯铨、魏广微革职。十三日,许显纯被诛杀。二十三日,来宗道、杨景辰辞官退职。七月十四日,在平台召对廷臣及袁崇焕。二十三日,浙江大风雨,海水暴涨,淹没数万人。二十四日,海盗郑芝龙投降。二十五日,宁远发生兵变。巡抚都御史毕自肃自杀。八月七日,下诏不要在盛暑季节祈祷凉爽,当天白天在文华殿与各位辅佐大臣讨论政事。九月十日,京师发生地震。十月十一日,刘鸿训停职,不久派遣戍边。十一月二十六日,在南郊祭天。十二月十日,韩火广又入阁。这年,革除广宁及蓟镇塞外各部赏赐。各部饥荒,请求朝廷平价卖粮,没得到同意。陕西饥民对加赋摊派十分痛苦,到处抢劫作乱,分别抢掠..州、延安。

崇祯二年正月二十日,隆重祭奠先师孔子。二十一日,确定逆案,从崔呈秀以下共六等。二月二日,祭祀社稷。四日,皇长子朱慈火良降生,赦免天下。三月二十二日,蓟州发生兵变,官吏安抚平定。

……

……

这个皇帝短短时间就处置了这样多的事情,而且多数是处置得当,合适宜的。

可是,此时的大明就如病入膏肓的垂死之人,内忧外患叠加,各种问题层出不穷。外部,有女真族虎视眈眈;内部,吏治涣散,灾害频出,民不聊生,社会动荡。

到崇祯三年,这几年一直与清兵作战,屡战屡败,高级军官要么战死,要么被皇帝问责杀死,国家的有生力量得到极大的消耗。崇祯三年四月六日,因天旱很久,皇帝居文华殿行斋,告诉百官修身反省。

到了崇祯四年,内贼四起,到处烽烟滚滚,加剧了社会治理的难度,民不聊生,导致农民起义此起彼伏。

看明史朱由检这部分史料,崇祯皇帝几乎没有一个自己真正依靠和信得过的廷臣,这可真的很要命。他任命、撤换、问责杀害文臣武将不计其数。史书记载:“文武百官合力奏书进谏,皇帝不听。”皇帝在文华殿召对廷臣,多次询问军国事务,言语涉及内臣,皇帝说:“各位大臣若是诚心做好份内之事,朕又何需此辈。”人家合力进谏不听,征询意见,人家提了,还不听。类似“太监张彝宪请求催促拖欠赋税一千七百余万石,给事中范淑泰进谏,皇帝不听。”皇帝不听,皇帝不听,这种情况很频繁。

前七年就这样过去了,征讨,兵败,再征讨,再兵败。

到了崇祯八年十月三日,下诏责罚自己,避居武英殿,减少膳食,不兴音乐,表示与将士同甘共苦。

崇祯十二年正月一日,因时事艰难多难,拒绝朝臣庆贺。十月十三日,《钦定保民四事全书》修成,颁布于天下。十一月二十八日,在京师南郊祭祀天。

崇祯十六年六月一日,下诏减免直省残破州县三饷及一切常赋二年。二十四日,雷电震坏奉天殿上兽吻,命令修身反省。

崇祯十七年(1644),也是明朝的最后一年,是崇祯在位的第十七年,情况不担没有任何好转而且日趋严峻。由于农民起义军近逼,左都御史李邦华、右庶子李明睿请求南迁,让皇太子去江南抚慰军队,皇帝都不允许。

三月三日,大臣李建泰再次上奏请求南迁。四日,在平台召见文武百官,把李建泰的奏书拿来给他们看,庄烈帝说:“一国之君应该为国而死,我是否打算前往?”李邦华再次请求让皇太子去江南抚慰南京军士,没得到允许。

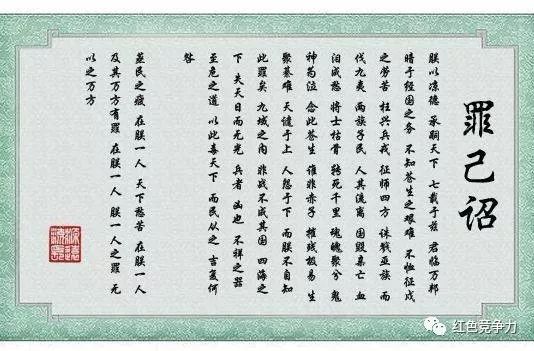

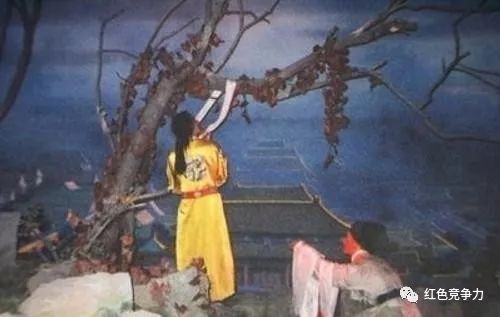

三月十八日傍晚,京师外城陷落。夜里,周皇后自尽。十九日拂晓,内城陷落。崇祯吊死在万寿山,衣襟里留有遗书,遗书写道:“我因无德,干犯天怒,降下这场大灾,然而这都是各位大臣害了我。我死后无脸见祖宗,自己去掉冠帽,用头发盖住脸面。现在任凭盗贼分裂,但不要伤害百姓一人。”这个只有35岁的皇帝自尽了。

可惜可叹。

明史作者张廷玉黑崇祯的评价还是比较中肯的。张廷玉评价道:崇祯这个人当初继承神宗、熹宗大统时,十分想能有所作为,他不愿意自己当一个坏皇帝。上任初期,决策很机智,铲除了奸贼叛逆魏忠贤,普天下士人百姓都以为好皇帝来啦,以为今后就会有太平得日子过了。非常可惜啊,有些事情不是单纯主观愿望的事情。大势已去,败势难救。大明后期主要危险是官场文化大败坏了,崇祯在这方面并没有什么好的建树,他反复任命反复撤职,杀了成千上万个干部。但从干部队伍建设看,“在朝廷则有门户纠纷”,各成派系,互相倾轧,哪里会好呢?“在边境则将士骄横懒惰”,兵士对敌人无用对老百姓却可凶了,哪里会得到百姓的拥护和支持啊。所以,四处兵荒马乱,流寇大起。最后到了不可挽救的地步,真可谓不幸。

从崇祯皇帝自身看,他在位十七年,也不算短。他是一个不沉溺于声色,忧勤惕励,竭力治理国家的皇帝。但他什么事情都亲力亲为,却临朝浩叹,慨然思非常之才。在用人上存在很大的问题,基本是用非其人,又不能听进人家的意见,导致政事每况愈下。后期,他开始信任宦官,并将其分布安置于各要害位置,举措失当,致使朝廷制置脱离常轨。这些都是非常惨痛的教训呀。

第一,做事不能单凭主观愿望。

第二,领袖领导人物切忌诸事亲力亲为,要有所为有所不为。简约是最高的境界。文景二帝就是用了老黄之术,无为而治,无为无不为。

第三,建立起广泛深刻的信任是至关重要的。没有信任,人再多也没有用。

发表评论