历史的记录

——从贾植芳致巴金的一封信说起

每逢路过复旦九舍,我都会默默想起这位老人,想起他在客厅里谈笑风生的样子。今天是贾植芳先生去世八周年的日子,今年又恰逢他的百年诞辰。谨以此文纪念这位让人不能忘记的老人和那些不能忘怀的日子。

周立民

2016年4月24日于北京东直门外

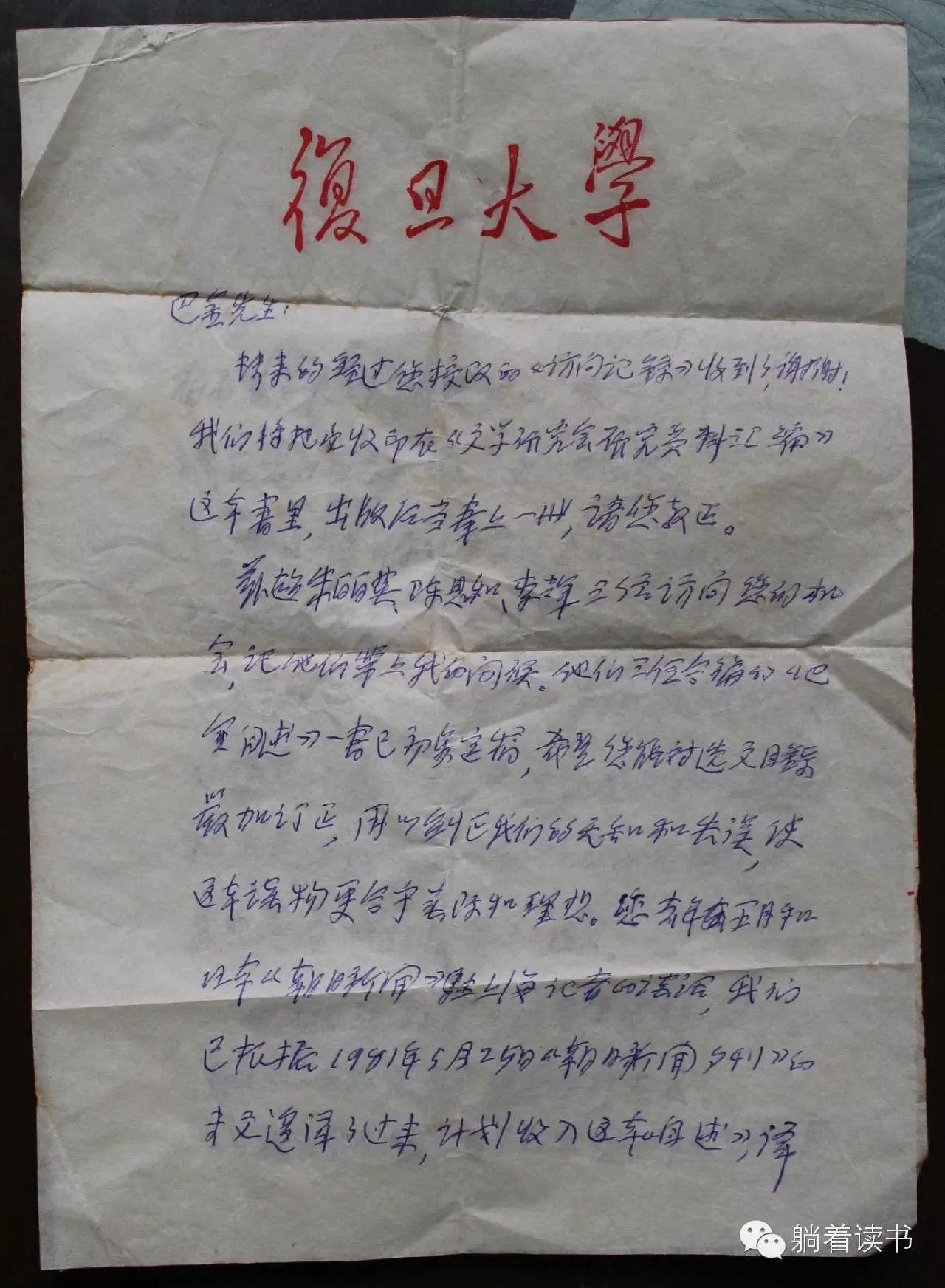

整理巴金先生遗存文献时,我在二楼书房书桌的抽屉中发现三页用“复旦大学”信纸写的信,那遒劲的大字极其熟悉,不用看署名就知道是贾植芳先生的。我匆匆忙忙浏览了一遍,又用相机拍下来,原信随其他资料一起封存,留待以后整理。

五六年过去,贾植芳先生已经离开我们八年,我的脑海中还留着那封信的印象,因为它所谈的内容涉及贾先生新时期恢复工作后一个非常重要的方面:巴金研究。可以说,他是新时期巴金研究的奠基者、灵魂人物。这封信就是一面小小的镜子,映照出他为此付出的努力,这是不应当被遗忘的劳绩。为此,我找出当年所拍的照片,将全信整理如下:

巴金先生:

转来的经过您校改的《访问记录》收到了,谢谢!我们将把它收印在《文学研究会研究资料汇编》这本书里,出版后当奉上一册,请您教正。

兹趁朱丽英、陈思和、李辉三位访问您的机会,托他们带上我的问候。他们三位合编的《巴金自述》一书已初步定稿,我希望您能对选文目录严加订正,用以纠正我们的无知和失误,使这本读物更合乎实际和理想。您去年五月和日本《朝日新闻》驻上海记者的谈话,我们已根据1981年5月25日《朝日新闻夕刊》的专文迻译了过来,计划收入这本《自述》,译文即由他们三位带给您,请您予以审阅,文中如有不实不确之处,并望更正。我们切望这篇谈话,在您的同意下,在《自述》中发表。

陈、李二位同学的毕业论文,都是以研究您的思想和作品为对象的论文,这是他们合写的一本书的两个章节,也是他们在大学学习时代辛勤劳动的积累和成果,也希望您能对他们的论题和内容,多加指示,以利于他们的研究成果在质量上得到充实和提高。

唐金海同志经手从您那里借来的您的几种作品的外文译本,用毕即行奉还。

我们受命编的有关研究您的那套资料书,第二本是广泛收录一些有关评论文章,其中包括了“四人帮”的三篇“大批判”文章,我们是从文献学的观点看待这些不同时代不同观点的评介文章的,这些都是历史的记录。我们的观点和认识,想来是会得到您的谅介(解)的。这一本正在看校样,第三本为目录资料索引,我们正在复审定稿。我们的这些工作,希望继续得到您的支持和指正;但每想到为此给您增添了不少麻烦,就感到十分不安了。

专此奉陈,顺颂

健康。

贾植芳

1982.1.5.

不妨先从信末讲起,即贾先生说的“我们受命编的有关研究您的那套资料书”,它是指《中国当代文学研究资料·巴金专集》,这是新时期巴金研究文献资料汇编的重要成果,已经编定三卷,计划还将出版一卷补遗。这套书是以贾先生为主编,由复旦大学中文系其他老师共同参与编辑的。从1979年开始启动,一直到1985年,贾先生日记中有相当多关于此书编辑过程中的查找资料、研究编目、校对定稿等等的记录。1983年夏,他为这部资料集所写的后记中说:“这部巴金研究资料专集,是我们从1979年间开始着手编辑的,中间曾就选文部分,印过一次油印本(共四册),作为我们的工作本,并分送有关兄弟院校中文系和有关人士,广泛征求意见。”(《〈中国当代文学研究资料·巴金专集〉后记》,《贾植芳文集·理论卷》第10页,上海社会科学院出版社2004年11月版)当年的认真不是今天草率的编书人所能想象,反过来,今天的学术体制,所谓重“创新”、讲“原创”,而对一个学科研究的基础性史料的建设视而不见或者极其轻视,也造成学者不会将主要精力化在资料的搜集、编辑上。岂不知,如果没有史料的基础建设,我们的学术研究别说推进、创新,就连基本的可靠性、合法性都令人怀疑。于是,当今的学术研究就陷入一个狗咬自己尾巴的怪圈:为“创新”而丢了“本”,没有“本”一切的“创新”又等于水中捞月。

前辈们在史料编辑过程中所坚持的学术规范和表现的历史眼光也令人十分敬佩。正如贾这封信中所言:“我们是从文献学的观点看待这些不同时代不同观点的评介文章的,这些都是历史的记录。”在最初征求意见本的选文中,巴金等人的文章都是按照通行的14卷本《巴金文集》收录的,但正是着眼于学术规范和保存历史文献的眼光,贾先生认为:“因为这部巴金研究资料专集,理应是巴金的文学生活历程和我国巴金评介研究工作的历史性的回顾和总结。有鉴于此,在这次公开出版的版本中,我们在编辑体例和要求上,做了新的努力,无论选用作家自述性的作品或他人的评介文章,我们都尽力选用初次发表时的印文;对于同一篇文章,如作者或评论者在不同的时期做过重大改动或注释的,我们也一并按文章出现的年代加以选用。我们尊重作家改动自己作品的权利,只是作为新的发表材料予以收录,用以显示历史的发展线索和时代风貌,它和这篇文章初次发表时的印文,并不是对立存在,而是历史发展的新的表现。众所周知,我国现、当代文学研究工作中,也存在着版本学、校勘学、辨伪学、目录学和考据学的问题,如我国古典文学研究领域中一直存在着和研究着的同一性质的问题一样,这也可以说是我国文学研究工作中的一个历史性特点。

”(同前注,第11页)重温贾先生三十多年前的话,对于今天的现代文学研究同样有着重要意义,因为直到今天,现代文学研究领域对于文献使用规范仍未得到相应的重视。很多出版社重印和编辑现代文学作品根本没有版本的意识和概念,随便或者糊里糊涂地集中一些文字就是一本“选集”。很多肆意编出的“作品选”替作者乱拟书名,也从未标注排印所依据的底本;甚至,连萧红这样的作品经典作品在历次重印中竟屡遭“修改”。上世纪末,人民文学出版社曾经出过一套《新文学碑林》丛书,在出版说明中说:“为了显示新文学的成果和发展轨迹,我们选择在现代文学史上有影响、有地位的作品原集,汇编成这套‘新文学碑林’,为中国文学史的教学与研究提供一套精良的参考资料,为文学爱好者提供一套珍贵的文学读本……”如此良好用意,可是印出来的书,除卷首有一张“原版封面”的书影外,每本根本没有交代版本信息,“原集”“原版”是什么意思,是初版本吗?确实都是根据初版本排印的吗?需要明确指出啊!这些都反应了编者和出版者版本意识的淡漠,而许多研究者在学术研究中,引用和依据的都是这样的重印本、选本或者根本没有明确版本来源的各种本子,甚至一些文学史的写作中同样是这样糊里糊涂,此时,我会感到贾植芳先生三十年前的话并非无的放矢。

《巴金专集》的第二卷中选入1958年“拔白旗”中姚文元等人批判巴金的文章,也选入“文革”中“造反派”的批判文章,贾先生说:“用以说明这次‘文化大革命’所制造的灾难,在一个老作家身上的具体表现,那种疯狂性的迫害劲头。罗曼·罗兰说:‘屠杀灵魂的凶手是最大的凶手。’林彪、‘四人帮’一伙,就是历史上的最凶恶的灵魂屠杀者。作为范例,选出几篇收在这里,实在具有刻碑石的功用,不仅便利研究者的参照,更作为历史的见证,使我们这一代及后世子孙永远铭记这场‘史无前例’的惨重教训。”(同前注,第11页)或许经历过大时代的人,就是比我们多几分历史感和历史自觉,一个好编者也不会放弃历史的道义。正因为这样,贾先生非常敏锐地捕捉到作家思想变化的信息和文献。信中提到的“您去年五月和日本《朝日新闻》驻上海记者的谈话”,其中巴金谈到对胡风事件的认识和自我反省,贾先生读后立即在日记中记下:“小李下午送来一张上月25号的日本《朝日新闻》(夕刊),那上面有该报上海特派员田所的巴金访问记。其中巴金对记者说:‘胡风批判那时,由于自己的人云亦云,才站在指责胡风为反革命的人的一边。现在他已恢复了名誉,并没有所谓反革命的事实。我对于自己当时的言行进行了反省。必须明白真相才能行动。’这是我见到的第一个为反胡风而向国外发表声明的中国作家,而这样的人在中国如恒河沙数也。”(1981年6月2日日记,《解冻时节》第362页,长江文艺出版社2000年3月版)到今天,很多人还只是关注巴金1986年在《随想录》中那篇压卷之作《怀念胡风》,甚至说巴金的道歉都是虚伪的,因为在胡风生前,他并未表示过反省。这些类同妄说的判断,如果拿贾先生这样心细如发的资料功夫和更为深广的历史眼光做估衡的话,真是相差不可以道里计。

《中国当代文学研究资料·巴金专集》第一卷,收录体现巴金的生平和创作的自述和别人所写的史料文章,近51万字,江苏人民出版社1981年7月出版;第二卷,是评论文章选辑,53万字,同一出版社1982年9月出版;本来编好的第三卷是资料索引卷,可以后来由于出版上的困难未能出版。然而,贾植芳先生勾画的巴金研究的框架和版图并未就此止步,1984年,他与唐金海、张晓云、陈思和又编定《巴金作品评论集》续接《巴金专集》,及时纳入新的成果:“这近四年来我国的巴金评介研究工作,更趋活跃,收获更多,在我国已开始形成一支以中青年的研究者为主干的巴金研究专业队伍,有些高等院校已开设了巴金研究专题讲座。鉴于这种迅猛发展的新形势,现在这本评论集除选用了少量的发表于三、四、五十年代的有学术意义的论文外,更着重选用了七十年代末和八十年代发表的巴金研究新成果,有线索可寻,更可看出我国巴金研究的现实面貌和它的前进势头。”(《〈巴金作品评论集〉编后记》,《巴金作品评论集》第457-458页,中国文联出版公司1985年12月版)在给巴金的信中提到的《巴金自述》也是贾先生领衔的巴金研究资料建设的一部分,它由贾植芳、朱利英、陈思和、李辉合编,后定名为《巴金写作生涯》由百花文艺出版社1984年出版,全书分生活与创作、文坛交游、文艺杂论三大部分,较为全面地展示巴金创作风貌。与此同时,他积极支持年轻一辈的巴金研究,让巴金研究系统化、立体化,由他担任顾问并作序的《巴金年谱》(唐金海、张晓云主编,四川文艺出版社1989年出版),也是巴金研究的基础工具书。研究巴金早期思想的力作《巴金论稿》(陈思和、李辉,人民文学出版社1986年出版),是他一手指导下的成果;对于巴金前期思想和人生描述的重要成果《人格的发展——巴金传》(陈思和著,台北业强出版社1991年版、上海人民出版社1992年版),他为之作序。甚至海外的巴金研究,如日本学者山口守、坂井洋史等人的成果也受惠于他。1989年,在他的推动和领导下,首届巴金国际学术研讨会在上海召开,而今已经召开11届了……所以,我说他是新时期巴金研究的奠基者和灵魂人物,正是由于他的参与和存在,不仅大大推动巴金研究,而且保证了巴金研究的规范和水准。

本文作者与颜海平教授在贾植芳先生客厅中

贾先生对于年轻学者的培养和爱护是学术界出了名的,在他给巴金的这封信中也可见一斑,信中他力荐陈思和与李辉两位年轻学人,这封信,不是邮寄的,而是陈思和、李辉等人交给巴金的,两位年轻人在毕业前第一次去巴金家中拜访巴金,这是一份引荐书。对于年轻人的成长,贾先生充满欣喜,在给《巴金论稿》作序时,他说:“我和他们两位相处既久,又当过他们两位毕业论文(也是收入这个集子内的两个题目)的指导教师。现在他们集腋成裘,又将他们散见于报刊上的有关巴金研究论文,经过认真的校改,整理成一部整体性的专著,我又是他们的第一个读者。现在他们让我写几句话,我心里真有说不出的喜欢……”(《〈巴金论稿〉序》,《贾植芳文集·理论卷》第27页)贾植芳在1982年12月5日日记写道:“写出给牛汉信,附去思和和李辉论巴金的内容提要,作了推荐……”(《早春三年日记[1982—1984]》第94页,大象出版社2005年4月版),他不仅在学术指导上,而且在生活上、人格成长上关心和影响着年轻人,在他的日记中有这样的记载:“收到江苏人民出版社汇来我名下的稿费一百零二元,是思和、李辉译,我校过的《俄国文学对巴金的影响》稿费,敏已取出代为存起,思和来时给他们分去。他们初入社会,这点钱有点作用。”(1983年2月22日日记,同前书第128页)“思和中午来,把江苏寄来的一百零二元给他,请他和李辉平分,他一再谦让,我说为你们校对,是当老师的应尽的责任,你们初入社会需要些钱。”(1983年2月24日日记,同前书第128页)师者,当有师者的风范。而今,高校里有关师生之间的丑闻频频传出,孺子不可教也,而师者作为“包工头”“公司老板”,与学生争名夺利、侵占学生的研究成果,也不能不让人感叹师道之不存。前辈的风范,或可作为我们学习的无言教材。

展读书简,那些往事仿佛就在昨天,时间过得真快,贾植芳先生如果活到今年已经一百岁了。前人栽树后人乘凉,作为巴金研究队伍中的一员,我能够走在贾先生等前辈开辟的道路上,感到非常荣幸。而今我每每驻足回望的时候,都能感受到前辈们那种殷切又温暖的目光,它们在我心灰意冷之时,又点燃了“继续前进”的火把。

2016年3月20日午后于竹笑居

4月1日午后改毕于巴金故居

本文作者夫妇在贾先生客厅里

发表评论