导语:日前福州召开的“首届海上丝绸之路国际旅游节”会展期间,三坊七巷犹如福州的文化名片,被各位领导、嘉宾一次次提及。《华夏地理》于2009年三坊七巷旧街改造时做过专题,这次不禁借机再访,今日繁华生机,自不同于昔日破败凌乱,南后街遍布本地小吃和老字号,也不乏星巴克这样的舶来所,游人如织,兴致勃勃,难道这就是聚集过众多文人名士的灵福之地带给今天游者的遗产么?

撰文:萧春雷

摄影:梁清 竹子

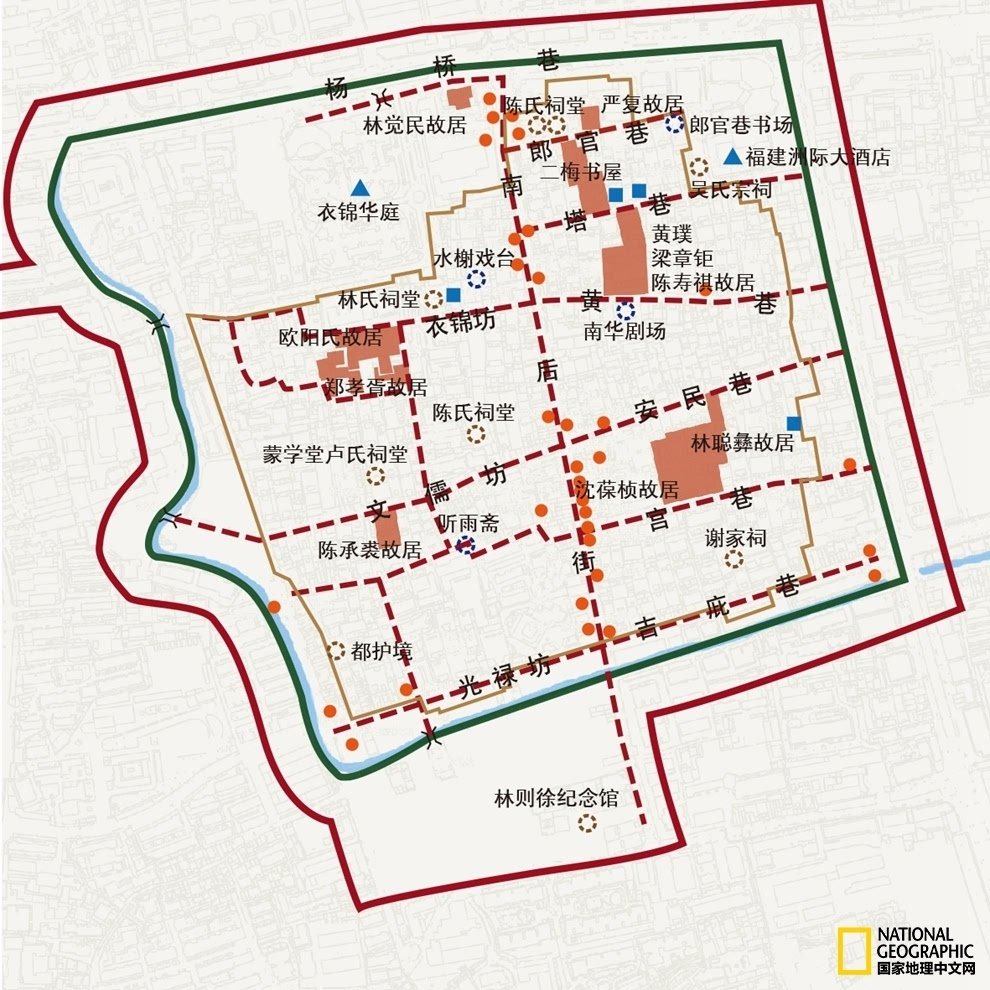

三坊七巷街区图

资料提供:清华大学建筑学院

制图:卜洪权

三坊七巷,布列得相当整齐,看上去像一截鱼骨。南后街是粗大的鱼脊骨,纵贯北南,将这片古街区分成东西两半。从北往南数下来,西边的三根鱼刺分别是衣锦坊、文儒坊和光禄坊,比较疏阔;东边则是密如梳齿的七根鱼刺:杨桥巷、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷和吉庇巷。坊巷的名字在人们的口碑中磨蹭得发亮,然而又样式古雅,透着浓浓的旧日王朝气息,仿佛秦砖汉瓦。

以前人们不提“三坊七巷”,总是说“黄巷”或“南后街”等具体的名字。生活在福州,没有人不知道这片房子,因为她位于福州城最繁华的商业街边。这地方相当于北京的王府井大街,上海的南京路,厦门的中山路。

两栋高楼从衣锦坊的古城墙后冒出来。名为澳门公寓的高楼18层,不少居民已从三坊七巷搬出,住进了那里。

历史上的三坊七巷接近方形,但如今已经残缺,实际上剩下二坊五巷。东北角矗立着著名的东街口百货商店大楼(洲际大酒店即其附楼),把郎官巷割去半边;西北大半个角落,则被雄壮的衣锦华庭高楼群踩在脚下。那幢林觉民和冰心先后住过的传统福州民居落单了,被抛在车水马龙日夜喧嚣的杨桥大街边。

小黄楼是黄巷的标志,中西合璧,造型优美。

福州首先是一座儒雅的城市。最早一位定居于三坊七巷的名人,是唐末诗人黄璞,黄巷因此得名。传说黄巢大军夜过黄巷时,特地熄灭火把,战马衔枚,以示对大儒的敬意。这故事不管真假,却体现了福州人对文化的尊敬。1832年,清代高官梁章钜买下了这幢房子,筑雪洞、叠假山、建东园,焕然一新,藏书楼却不称梁楼,而称黄楼。

三坊七巷中生长的孩子在历史的残影中嬉闹。

三坊七巷里文人间的交往让人羡慕。光禄坊的玉尺山房,宋代福州知府程师孟留下过“光禄吟台”四字;1850年,知名学者叶敬昌邀林则徐于此放鹤,留下“鹤蹬”两字纪念。同治年间,玉尺山房归文史名家郭柏苍,也就是五子登科郭家的老四,著述宏富;再然后,房主人换成了沈葆桢的女婿李端,他的儿子李宗言、李宗袆好诗,成立了一个诗社,每月聚会四五次,坚持了十年。19名诗社成员中,包括了后来名满天下、不懂外语的翻译家林纾,同光体代表性诗人郑孝胥、陈衍。说同光体闽派诗风诞生于此,也许并不过分。

陈衍与郑孝胥都住三坊七巷,相隔不远。郑孝胥故居在衣锦坊洗银营1—4号。我去找过,一堵斑驳厚实的土墙围得严严实实,门扉紧闭,没有挂牌保护,普通的游览地图也不标示,大约因为他晚年出任伪满洲国总理,大节有亏,遭人唾弃。如果暂时撇开道德立场,郑孝胥倒真是一个不世出的大才子,在书画和诗歌方面成就极高,有人甚至推许为“晚清诗坛第一人”。就因为他当了汉奸,陈衍与他绝交。1938年,郑孝胥暴死于长春。

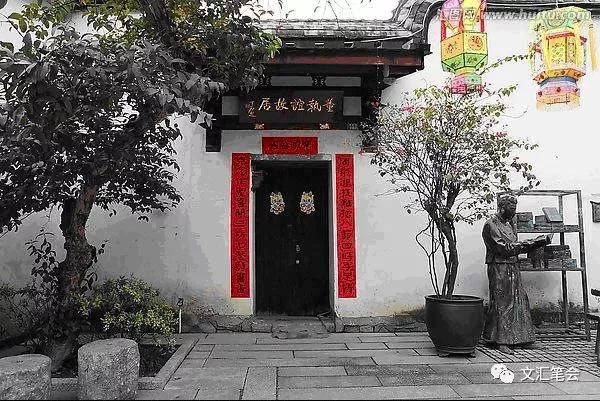

陈衍故居

我对陈衍的仰慕,最初是因为他主持修纂的民国版《福建通志》。全书600多卷,1000万字,多年前我还在泰宁老家,曾借阅了全套在家乱读,线装,共100册,叠起来将近一人高。后来又购得他的《石遗室诗话》、《陈衍诗论合集》等著作,十分心仪。2008年,我在大光里15号觅得陈衍故居,有位老人邀我进去参观,天井和厅堂都铺着大块青石板,但堆满杂物,全非旧观;右边一小院倒是清幽,一座两层杉木阁楼据说是当年旧物,不知是不是匹园和皆山楼。陈衍于1905年买下此屋,但他常年旅居在外,晚年回家修志,才一住十余年。他写诗自况:“谁知五柳孤松客,却住三坊七巷间。”

何振岱故居

陈衍故居对面,是文史名家何振岱的故居。何振岱是《西湖志》的总纂,也是《福建通志》的协纂,诗歌也做得好。很难相信天下有如此凑巧的事。我查了一下资料,原来何振岱是为了串门方便,于1910年特意购买此屋,赶来做邻居的。两位大诗人,又都长于文史,日夕对坐,想必有说不完的话题。

大光里仍然幽静,少有游人深入探访。

大光里与早题巷相接,是沟通文儒坊和光禄坊之间的支巷。这两条巷子特别小,幽静,却是诗人作家扎堆的地方,文采风流,让人忍不住久久低回。从陈衍故居拐入早题巷4号,数十步外是清初大诗人黄任的故居,黄任好砚,书房就叫十砚斋。1936年春著名作家郁达夫宦游福建,也住过早题巷1,次年则与王映霞在光禄坊30号刘宅赁屋居住。

三坊七巷建筑的窗饰类型特别丰富,有卡榫式图案漏花,有纯木雕式窗扇,也有两者相间使用,可以说是闽派艺术的集大成者。

如果你懂得阅读,三坊七巷里的每一幢房屋都记得许多故事。我想说,三坊七巷不止是房屋,不止是一个相对完整的古老街区,不是这些可见的物质形态。从建筑的角度看,闽北建筑更精美谨严,闽南大厝更壮观华丽。但它们都不像破旧的三坊七巷那样,短短几步,就让我们走进历史深处,在各个年代间来回穿梭。我们进入了一个个活生生的历史人物的心灵。

2009年摄

2015年摄

塔巷,在郎官巷以南,西通南后街。曾有五代时闽王所建造的阿育王木塔立于巷北,南宋后被毁。至清代,人们在巷内砌造半爿的小塔,作为纪念。旧城改造时被再度移走。

三坊七巷是福州文化的见证者和担当者。唐末五代,福建人文初启,据说三坊七巷的基本格局就在那时诞生。宋代,福建文化大爆发,三坊七巷也住进了很多福州名人,例如宋太宰余深、国子祭酒郑穆、名士陈烈、名儒陈襄、状元郑性之等。元代至清中叶,福州文化表现比较一般,三坊七巷里的名人也比较不大知名,例如明礼部侍郎萨琦、户部尚书林津、兵部尚书张经,清台湾总兵甘国宝等。外人也许不大清楚,作为省会城市,福州虽然一向是福建的政治中心和军事中心,但其文化中心地位,却一直受到闽北、莆仙和泉州地区的有力挑战。直到晚清,福州才成为全省无可争议的文化中心。

黄巷郭家被称为“五子登科宅第”。

这是因为清中叶开始,福州地区突然之间迎来了一个科举盛世。有清一代,闽县、侯官两县产生的进士,占全省总数的40%左右。三坊七巷内,也出现了许多科举佳话。黄巷4号被人誉为五子登科宅第,屋主郭阶三的五个儿子全部中举,次子郭柏荫更是进士及第。文儒坊47号的陈承裘生七子,除一子早夭外,居然六子科甲,三个举人,三个进士,长子陈宝琛后来成了末代皇帝溥仪的老师。

科举盛况带来了文化的繁荣。一大批福州籍的高官显宦和名流才俊,在事功和学术上均有非凡建树。晚清人物数侯官!三坊七巷,作为旧侯官县的精英社区,诞生了一批在近现代历史舞台上叱咤风云的著名人物,例如沈葆桢、林旭、严复、林觉民、陈衍、谢冰心等等。

福州女作家北北曾以激情澎湃的感性笔墨描写了三坊七巷里走出来的近代名人,他们的家国情怀和历史命运。她还整理出“三坊七巷名人简表”,列举唐末以来69位住过三坊七巷的著名人物,我数了一下,其中44人出生于公元1800年至1900年。这一个世纪的出产,远远超过前面9个世纪的总和。

二梅书屋始建于明朝,是清代凤池书院山长林星章旧居,印书摘名为“二梅书屋”,故而成为这座宅院的代名词,迄今已有数百年历史,清代道光、同治年间曾大修过,是福州著名的古书屋之一。

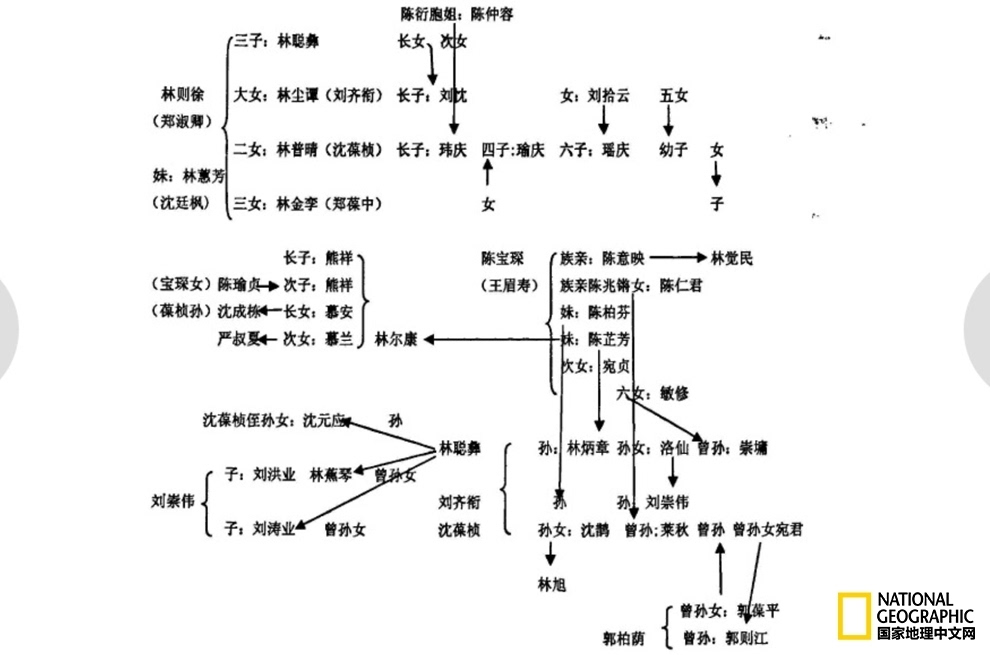

陈衍说:“宫巷皆故家所宅,吾乡之乌衣巷也。”郁达夫在文章中也写道:“走过宫巷,见毗连的大宅,都是钟鸣鼎食之家,像林文忠公的林氏、刘氏、郑氏,沈葆桢家沈氏,都住在这里,两旁进士之匾额,多如市上招牌,大约也是风水好的缘故。”郁达夫提到的这几家,都属于林则徐家族。林聪彝是林则徐第三子,家住宫巷24号;林家西邻,是二姐夫沈葆桢家;东头不远住着官至河南巡抚的大姐夫刘齐衔;林家斜对面,是妹夫郑葆中的家。

宫巷几大家族的婚姻,往往亲上加亲。以沈葆桢为例,沈母是林则徐的六妹,所以他是林则徐的外甥,但他又娶了林家次女林普晴,变成了林家二女婿。后面几辈,流行的还是近亲结婚。例如刘齐衔的长子刘忱娶林聪彝的女儿为妻,后来刘齐衔的孙子刘崇伟再娶林聪彝的孙女林洛仙。沈葆桢家也一样,四公子沈瑜庆娶郑葆中之女,六公子沈瑶庆娶刘齐衔之女,沈家幼子沈琬庆则娶林聪彝的五女林步荀。

三坊七巷名人联姻图

林、沈、刘、郑家族世代通婚,凝聚成一个亲密无间的血缘共同体。同时,他们与三坊七巷其他几个望族,例如陈宝琛家族、郑孝胥家族、郭柏荫家族也有复杂的姻亲关系。最终,这些家族网获了三坊七巷走出的大多数精英。陈衍并非散户,他的姐姐陈仲容就嫁给了沈葆桢的大公子。林旭少孤,家境贫寒,但沈瑜庆慧眼识珠,肯把才貌双全的女儿沈鹊应嫁给他。严复的儿子严叔夏迎娶林慕兰,则是陈宝琛亲自为外甥女做的媒。林觉民的妻子陈意映出于陈宝琛家族,而林觉民本人这边,因为堂兄林长民及其女儿林徽因,也跻身福州名门了。

沈葆桢故居中仍旧住着沈家后人,这在三坊七巷并不多见,虽不得入内参观,却让人感到一丝欣慰。

这种乡村宗族般绵密坚韧的血亲社会,颇引人入胜。也许这就是三坊七巷活力之所在,所有家族得以共享资源,而贫寒子弟的才华一旦显露,也能借助婚姻而获得丰沛的支持。最典型的例子是林旭,没有沈瑜庆帮他捐官,他不可能留在北京,更无缘参与戊戌变法,以23岁的短暂生命划破中国历史的夜空。

三坊七巷的每一条青石板路,都回响着名人的足音。如今除了郎官巷还保持着旧石板,其他各巷以更换了新的石条。

三坊七巷让人惊叹,因为它有旺盛的生殖力,养育出一批批才智卓异的儿女。这是问题的关键。房屋重修得再好,如果丧失了生殖活力,不宜人居,那就成了历史博物馆。当传统意义上的世家都风流云散,三坊七巷的文化生殖力是不是已经丧失?所有的坊巷都可以重建,但我们如何重建旧日的文化氛围和社会关系?不论结果如何,不会有沈葆桢与严复了,不会有陈衍与何振岱了,不会有林旭与沈鹊应了。如今只剩单纯的建筑学修缮!无关社区重建,人文复兴。每块废墟都会生出春草,古老街区也必须不断重生。重生犹如转世,你要得到肉体,代价是放弃灵魂。

热闹的南后街。

南后街游人如织。沿街两排簇新的二层小楼房,按传统特色,以清水杉木板材为门墙,只差不像从前的店铺那样装卸门板,另有一些式样简洁的砖瓦房错杂其中。明清时期,南后街经营旧书、花灯、字画、古玩、文具和装裱的店铺比比皆是。这是一条商业街。商业是容易重建的。

发表评论