海宁自古多志杰才逸之士,勤勉泽世,翰墨流芳。20世纪以来,尤其近百年间,新思潮汹涌,风云际会,山河巨变。海宁人得风气之先,立时代潮头,以爱国、救国、卫国、兴国为己任,披肝沥胆,前赴后继。为充分宣传海宁地方名人文化,进一步发挥地方历史人物的正能量,海宁市档案馆在微信公众号推出“海宁地方历史人物专题”,一人一文,穿过悠悠岁月再睹他们的风骨、风格和风华。

在中国电影史上活跃在二十世纪三四十年代的第二代导演中,史东山无疑是出类拔萃的。史东山原名匡韶,海宁硖石人,1902年12月29日出生在杭州。因居住在硖石东山脚下,改名东山。史东山的父亲是中学教员,爱好艺术。潜移默化中,史东山也受父亲影响,爱好音乐和美术。

17岁时父亲去世,身为长子的他不得不出外谋生,在北京、天津、张家口等地电报局工作。1920年史东山参加了但杜宇主持的上海晨光美术会,不久后进入上海影戏公司任布景师。因早期电影制作没有明确分工,他对布景、打光、洗印等电影拍摄技术都有接触,并熟练掌握。1924年,史东山创作了他人生中第一个剧本《柳絮》,次年以此剧本导演了电影《杨花恨》,讲述了一个少妇因爱慕虚荣,被欺骗引诱又遭抛弃的现实主义悲剧,给当时充斥着鸳鸯蝴蝶派作品和武侠神怪片的银幕带来了新鲜空气。

1930年,史东山加入联华影院公司。“九一八”事变后,他又加入中国左翼作家联盟,与夏衍、田汉、阳翰笙等知名作家的结识,对他的创作产生了深刻影响。1932年,他和蔡楚生合作,仅用3个月时间拍摄了《共赴国难》,这是中国电影史上最早的一部以抗战为主题的故事片。同年还拍摄了《奋斗》,鼓舞青年们加入到革命队伍中。1934年,由于联华影院公司开始右倾,拍摄的电影以迎合国民政府居多,史东山觉得无法实现自己的艺术追求,便义无反顾地离开,进入了由田汉主持创作的艺华影片公司。同时,阳翰笙、夏衍等进步人士也纷纷加入到艺华队伍中。这时期他拍摄的《女人》《人之初》《长恨歌》《青年进行曲》等影片,广泛触及社会问题,有鲜明时代特色,兼具思想和艺术价值。抗战时期,他在重庆参与创建中国电影制片厂,并拍摄了《保卫我们的土地》《好丈夫》《胜利进行曲》《还我故乡》,均是为激发民族抗战的作品。

1933年,史东山(左一)与蔡楚生、孙瑜、周克的合影(海宁市档案馆馆藏)

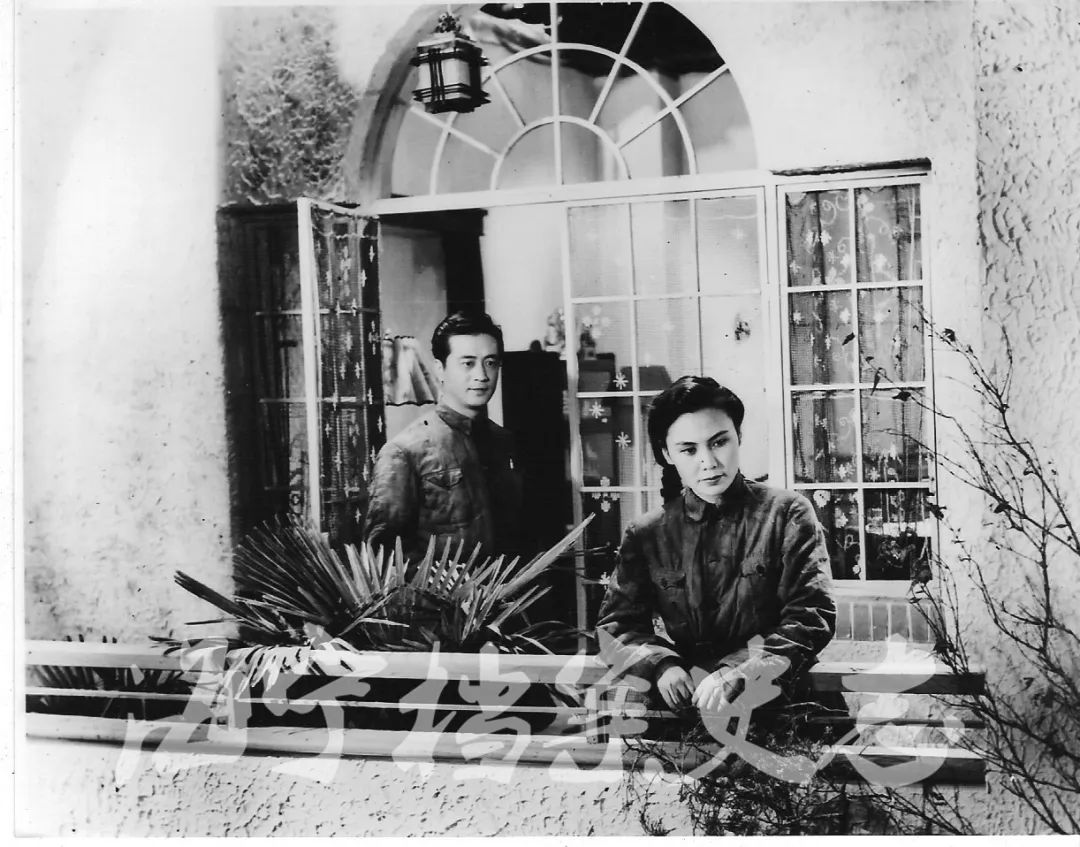

抗战胜利以后,他受周恩来委托,在上海和阳翰笙、蔡楚生、郑君里等组织联华影艺社,后又和夏云瑚、任宗德的昆仑影片公司合并,建立了战后进步电影的新阵地。1947年2月,由他执导,陶金、白杨主演的《八千里路云和月》上映。该片以抗战时期的抗敌演剧队四、九两队的生活为蓝本,讲述女大学生江玲玉毅然参加救亡演剧队,并与青年音乐家高礼彬在艰苦的斗争中相爱,抗战胜利后二人返回上海,生计艰难,却坚决不向黑暗势力低头的故事。该片气势磅礴,与《一江春水向东流》一起被誉为“史诗性银幕巨作”,体现了中国电影制作在那个时代的整体素质和综合实力。上映后在全国引起轰动。该片被田汉誉为“为战后中国电影事业奠定了基石”,被公认为中国百部经典影片之一。

《八千里路云和月》剧照(海宁市档案馆馆藏)

1949年10月1日,史东山作为中国人民政治协商会议第一届全体会议代表在天安门城楼参加了开国大典。他还参加了第一届文代会,并担任全国剧协常务理事和电影局技术委员会主任。此后他又拍摄了《新英雄儿女传》《反细菌战》,回顾战时中国人民的英勇表现。《新儿女英雄传》曾获1951年第六届卡罗维发利国际电影节的导演特别荣誉奖,史东山也成为中国在国际影坛获导演奖的第一人。1955年2月23日,史东山去世,终年53岁。

史东山编导的影片,内容丰富,人物完整,具有历史的概括性与生活的真实感;在艺术上简练、明快、流畅。他还重视电影戏剧的理论建设,曾致力于斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的研究,著有电影理论专著《电影艺术在表现形式上的几个特点》《论电影镜头的组接》等。郭沫若曾称道史东山是“虚怀若谷的谦冲,开门见山的直率,条分缕析的致密,休休有容的诚恳”。

监制 |滕辉

审核|曾晓莲

编辑 | 闻捷 美编 | 陈徐慧

来源 |地方志编纂科

发表评论