闽南历代名人故事

林大志著

郑成功(1624—1662)是明代末期著名的民族英雄,他从荷兰人手里收复台湾的故事可谓家喻户晓。他原名森,后名大木,乳名福松,明末天启四年(1624)出生于日本长崎平户市。父亲郑芝龙,母亲田川氏,母亲是一个日本人。所以说,他应该叫郑森,后名大木,或者说应该叫郑大木,这都是他的原名,后来他改名郑成功。传说他的母亲刚好到海边时生下了他。如今,在日本平户的千里滨海岸,还有一块碑来纪念郑成功的出生。

一、生平世系与南明时代

我们要全面认识郑成功这个人,首先需要了解他的家族,以及当时南明的历史背景。郑氏家族在闽南地区影响很大,实际上它不仅在闽南影响很大,在更早之前,他们在日本,包括我们的台湾,都有很大的影响。

南安郑成功纪念馆简介

郑成功的父亲名叫郑芝龙,早年在上述这些地区有过很多活动,用通俗的话来讲,郑芝龙是一个盗商兼合的复合性商人,也就是海盗加商人。当时他在台湾、闽南的沿海地区,从事一些商贸活动。这些贸易活动在当时影响很大,雄霸一方,形成一个割据势力。他同时也收取一些保护费,从事过一些海盗的活动。后来,他接受了朝廷的招安,被授予总兵之职,从此变成了大明的朝臣。他因为在日本长期经营的经历,所以在日本娶了夫人,这个人就是郑成功的母亲田川氏。

其实,田川氏并不完全是日本血统。田川氏的父亲姓翁,也是一个旅日华人,娶了当地田川家族的女子为妻。后来人们称郑成功的母亲为翁太妃,其实就是田川氏。他母亲后来回到郑氏家族的故乡泉州居住,也就改为翁姓了。因此,我们看到郑氏家族翁太妃的记载,指的就是郑成功的母亲田川氏。

田川七左卫门(1626-1696),田川氏生的又一个儿子,郑成功的胞弟。郑芝龙将他过继给了妻子田川氏的娘家。1645年,郑芝龙派人把田川氏接回故乡安平,七左卫门则被留在日本。他之所以叫田川七左卫门,是因为他妈妈田川氏当时是在日本生下的郑成功和他的胞弟,后来郑成功被他父亲接回故乡,其后,郑芝龙又坚持把他母亲也接了回来,出于妥协,就把郑成功的这个亲弟弟留在了日本,改姓母姓,所以他的名字就变成了田川七左卫门。实际上他们两个是亲兄弟,但是变成了两个国家的人了,一个是郑成功,我们中国人,一个是田川,成了一个完全的日本人。七左卫门长大后,曾任郑氏家族在日本的代表,从事中日贸易。

郑成功7岁时被接回国。18岁的时候,娶了当时的礼部侍郎之女,姓董。第二年他的儿子出生,就是郑经。郑芝龙送郑成功入了南京的国子学,而且请了非常有学问的名师,这个人就是天下闻名的钱谦益。钱谦益给他又取了一个新名字,叫大木,所以这时候的郑成功应该叫郑大木。

明代的崇祯皇帝死后,从正统的观念来讲,这时候已经到了清朝,进入清顺治的时期。但是清朝在刚开始相当长的一段时间并没有能够统一中国,各地反清的势力很多。特别是在南方地区,各阶层的人士拥戴了明朝的一些王爷,拥立他们做皇帝,大家通常把它称之为南明小朝廷。南明前后有三个小皇帝,弘光帝、隆武帝和永历帝。崇祯死后,反清人士拥戴的第一个皇帝就是弘光帝,他在位时间比较短。史可法兵败,弘光帝被杀,之后就到了隆武帝时期。隆武帝就是唐王朱聿键,他在福州称帝,跟郑氏家族的关系就很密切了。他的小朝廷有几个主要的辅佐大臣,但是最重要的就两位,一位就是郑成功的父亲郑芝龙,一位就是著名的学问家黄道周。这时候,隆武帝主要依靠他们两位,一文一武,当然还有其他一些人。由于这样一个原因,隆武帝对郑成功恩赏有加,赐姓朱,名成功。所以我们现在看到,郑成功也被称作国姓爷。很多庙宇祭祀国姓爷,就是祭祀郑成功。

南安郑成功纪念馆图片介绍

隆武帝时期也很短暂,两年左右就被清廷剿灭,郑芝龙就投降了清朝,不久被押解北方,现在看,这无疑是一个错误的选择。但是郑成功不同,他是一个非常笃信儒家思想的人。由于受到儒家思想的深刻影响,他怀有强烈的忠君观念,认为要忠于大明皇帝,坚决不能变节投降,所以,他从这时候起就举起了抗清的大旗。

二、反清复明

郑成功带着家族的一些兵丁,跑到了现在的金门和厦门一带,开始在那里积聚力量,逐步壮大势力,为反清复明做准备。可以说,郑成功在他父亲降清后这个非常重要的关节点,有了自己独立的思考和选择,做了一生中最重要的一个正确的抉择。

这个时候,南明王朝已经到了永历时期,永历一朝的时间还是比较长的。永历帝是原来的桂王朱由榔,隆武死后他在广东肇庆称帝。郑成功尊奉南明正统,不承认清廷的统治,仍然以永历皇帝为正统。他开始独立支撐,以粵部分地区为根据地,短短十多年,干了许多惊天动地的大事,他一生的主要功绩也就建立在这一时期。为方便叙述,我们做了一个简要的年表:

顺治四年(永历元年,1647),24岁,练兵鼓浪屿,势力逐渐发展。郑母自尽。

顺治五年(永历二年,1648),25岁,封威远侯。

顺治六年(永历三年,1649),26岁,正月,克漳浦、云霄;功诏安不克,入广东潮州。

顺治七年(永历四年,1650),27岁,在鼓浪屿诱杀郑联(郑彩之弟),占据金、厦,力量壮大。诏封延平王,辞让。

顺治八年(永历五年,1651),28岁,9-12月,克漳浦、平和、诏安。

南安延平郡王祠外景

这里出现了两个年号,因为这时已经到了清顺治时期了,但是郑成功还是一直用永历皇帝的年号,也就是南明的年号。这期间,他用几年的时间,把家族的一些势力逐步兼并到他的麾下,率部乘势攻占了闽南的部分地区。随后,永历皇帝就封他为延平王,但是他辞让了,这是一个比较重要的事件,因为他的力量逐步壮大起来了。纵观郑成功在永历时期的事迹,大略可分为三个阶段,到这个时候为止,可以算第一阶段。

这期间还发生了一个事件,就是田川氏之死。郑成功母亲的一生是很不幸的,早年郑芝龙并不常在日本,后来田川氏终于来到家乡泉州,可丈夫郑芝龙没多久就投降了清朝。他们家族中的很多人,包括郑芝龙的弟弟都在清兵攻打来前逃跑了,可是田川氏没有逃,她坚决不走。可能他们也没有想到,清兵没有因为郑芝龙的投降而善待他们家族。现在很多有关记载不一致,但是郑成功的母亲,也就是翁太妃的确是在这个时间去世了。有的记载是说她不堪忍受清兵的侮辱,自尽了。比如江日昇的《台湾外记》,这本书是说她自己拔剑割肚而死。黄宗羲,这位历史上著名的大学者,他的《赐姓始末》则记载她是上吊自杀的。还有另外一种说法,说是清兵侮辱并杀害了她。我们看黄宗羲的记载,他对这个事情还写了一些超出一般想象的一些细节,说郑成功后来杀回来,把他母亲的尸体也抢回来了。听说母亲被清兵侮辱,“成功大恨,用彝法剖其母腹,出肠涤秽,重纳之以敛。”“彝法”就是日本之法。按黄宗羲的记载,大意是说,郑成功把他母亲肚子里的内脏又拿出来洗了一遍,然后重新放回去,再去下葬。意思是她被清兵侮辱了,因为他母亲是日本人,所以他要用日本之法安顿。

泉州南安市郑成功塑像

接下来就到了永历时期的第二阶段。郑成功的势力进一步壮大,占据了更大一块地盘,包括闽南地区以及广东的潮汕一带,闽粤沿海一线逐步成为他的势力范围。在这一过程中,郑军与清军多次交锋,发生了几次重要的战役。例如,顺治九年(1652)围攻漳州就进行了大半年的时间。郑成功的战法很特别,或许是为了减少自己的伤亡,保存有生力量,他经常是围而不攻。北伐的时候他去攻南京,把南京围起来;到台湾也是这样,把荷兰人围起来;对于漳州城,他也是这样的办法。漳州一役可以说是非常惨痛的一战,郑成功率军围困,漳州城内外隔绝,以至于城内大多数的人都死去了。

根据现存文献的记载,总共有70多万人死亡。这个数字存在一些争议。但是,可以肯定的是战争确实很残酷,死了很多人,这一点是确定无疑的。至于惨痛到什么程度,《闽海纪要》等一些古籍记载,“民相枕籍饿死”,很多人都饿死了,死了以后没有人去收敛,甚至有人杀了人去吃人肉,还有妇女群聚,击杀男子而分食其肉的记载,乃至于城中的树根、树叶、纸皮等等全都被吃光了。

三、北伐与攻占台湾

下一个阶段就是永历后期。这时,郑成功的事业达到了一生的巅峰,也可以说是最后的辉煌。这是从永历十一年(1657)到永历十六年(1662),前后大概5年的时间。在这5年的时间里,发生了两个重大的历史事件,一个是郑军北伐,一个就是攻取台湾。

南安郑成功纪念馆

南安郑成功纪念馆外景

郑成功的势力主要集中在闽南、粤东一带,随着他力量的不断壮大,永历皇帝希望他能够建立一些功勋,于是给他下了旨意,郑成功便下决心离开根据地,率大军向北攻击,收复失地,这就是著名的北伐战役。他的军队一度进展顺利,最远一直打到现在的南京,也就是明朝曾经的都城,当时可谓天下震动,整个清廷都害怕了。

这次战役发生在顺治十五年(1658),也就是永历十二年(1658),这时候郑成功的年龄为35岁。一个35岁的青年人就能带着数万兵马从海上开船,几百艘大船一起起锚,浩浩荡荡向北进军,开始北伐,可见郑成功的确是一个非常了不起的人。北伐前后共两次,第一次是打到了浙江台州一带,结果遇到了台风,船队人马损失较大,没有成功;接下来第二次比较顺利,一直攻到了镇江,然后攻到了南京。有关这一块的研究中有的人认为当时郑成功的作战方法不是很高明。简单讲,他这次虽然打到了南京,但是时间不长,半个多月南京就又被清兵攻破,他就败退回来了。

至于失败的原因,后人众说纷纭。有的研究认为,他不该使用围城之法,如果当时听从部下的建议,直接一鼓作气攻打南京,也许南京城就被他攻下来了。但是他没有,坚持用围城的方法,围而不攻,想让敌人的力量被耗尽,这是他打仗经常运用的战法。研究界一般认为他不应该这样做,这样做就给了清兵喘息、调兵增援的机会,清朝在北方的势力很强,可以马上调兵过来,不像闽南这一带,清兵的势力相对比较弱,可以长期围困,但南京靠近北方,又是江南重镇,清廷非常看重。所以在围城不久后他就变成腹背受敌,外围援军纷至沓来,南京城的清军出来反攻,形势变得被动。这就是郑成功部队抗清过程中影响最大的事件——北伐战役。

就这样,北伐很快失利,郑成功又退回到闽南地区。这时候清朝的势力在闽南就越来越大了,于是他就开始考虑,想要寻找一个更加稳固、更加长远的基地,来继续他反清复明的大业。但是他占据的周边这些岛屿,金门、厦门、东山以及广东南澳都比较小,腹地不够广阔,距离大陆也太近,易攻难守。就在这个进退两难时候,发生了一件事,那就是何斌献图。

何斌是一个翻译,早年他其实是郑氏家族的一个护从,本来是跟着郑成功的父亲郑芝龙,后因为郑芝龙降清,部属离散,何斌就辗转跑到了澎湖,然后从澎湖又到了台湾。台湾那时是被荷兰人占据的。何斌这个人很聪明,他慢慢学会了荷兰语,加上也很有头脑,荷兰人就任用他做翻译,当时文献记载的职位叫作“通事”。但是后来他在做事的过程中犯了事,就逃跑了。文献记载他私扣了一大笔银两,这么一大笔钱被他私占,荷兰人就要抓他,于是他就跑回到了郑成功这边来,来的时候他带了一件很重要的东西,什么呢?对,就是台湾地图。

何斌带了台湾地图回来,找到了郑成功,并献给了他。毫无疑问,这是一个重要的军事机密,也是促成郑成功顺利收复台湾的一个关键因素。台湾岛的地理特征、各港口的潮汐变化情况、荷兰人的驻兵、城堡要塞的分布等等,都是非常关键的军事机密。所以,这是一个容易忽略、实际非常重要的历史事件。郑成功这时候正在寻找新的抗清基地,何斌献了地图以后,郑成功就下了决心,放弃大陆转去攻打台湾。

这之后,郑成功率领大军先至彭湖,短暂停留,随后到达台湾南部,由何斌作为引路人,从鹿耳门港成功登陆,然后把荷兰人围困在城堡中,这次他也是围而不攻,荷兰军队被围了大半年,最后弹尽粮绝,郑军才发起攻击,荷兰守将揆一率部投降。郑成功出发攻台是顺治十八年(1661)三月初,荷兰人投降则是第二年年初。从此,台湾版图重新回到祖国的怀抱。

但是郑成功也很不幸,他刚把台湾收复回来,只过了几个月的时间就去世了,他辉煌的一生是非常短暂的,只活了38岁。这样短暂的一生,却干了这么多惊天动地的大事,足以看到他非同寻常的过人之处。特别是收复台湾这件事,在他发起这个动议之后,最初他的部将大多数表示反对,认为台湾海峡波涛汹涌、风险难测,台湾岛港口水浅、易守难攻,总之反对的声音占据上风,然而郑成功决心坚定,力排众议,最后顺利实施了这项宏伟的计划。

南安郑成功纪念馆内部

四、传位之变与经营台湾

这一年也是南明王朝灭亡的时间,永历皇帝被吴三桂的军队追杀,走投无路,最后从云南逃到缅甸,吴三桂的兵追到缅甸,最终抓到了永历帝,把他押回云南昆明,南明王朝至此覆灭。但是,以郑经为首的郑氏家族还是继续延用永历的年号。

郑成功到底是怎么死的,现在有一些不同的看法,有的说他死于疾病,可能是一种罕见的怪病,也有人说他是被人谋害致死的,总之存在各种传说。

南安郑成功纪念馆

郑成功去世了,郑经凭借长子的地位,可以继位了,但他因为一些波折一度未能继位,还有他的伯父,他的叔叔,他的弟弟,几派势力都想要将其取而代之。最后的结果是郑经还是稳定了局面,成功嗣位。可见郑经这个人还是很有些手段的,不是平庸之辈。简单讲,他做了几件事,一件就是平定郑袭,将他的叔叔软禁在厦门;然后又设伏,杀了郑泰,也就是他的伯父;此外,当时清兵又联络了荷兰军队一起来反攻台湾,郑经也成功化解。总之,这些危机他都一一化解掉了。自此,他才算坐稳了在台湾的位置。

五、结语

这之后,郑氏家族在台湾统治长达20年之久。郑经率领部属统治和经营台湾,推行的制度措施比较符合当地的实际,在不太长的时间里,他们稳定政局、发展经贸、吸引移民、屯田垦荒、建立学校、发展教育,台湾的经济、社会因此逐步得到发展,取得了一定的成就。这期间,辅佐他的部属最重要的有三个人:一个是武将刘国轩,军事方面主要依靠这个人;文官主要有两个人,一个陈永华,一个冯锡范。就治理台湾的贡献而言,陈永华功劳最大。他继续延用明朝的制度,并结合初到台湾的实际,制定治台之策,寓兵于农,兴修水利,对土著施行安抚之策,采用与民休息的方针,使台湾社会得到稳定发展。

康熙二十年(1681),郑经病逝,最初由其长子郑克臧嗣位,不久,集团内部以重臣冯锡范为首的权臣发动变乱,杀了郑克臧,改由次子郑克塽继立。康熙二十二年(1683),福建水师提督施琅率兵收复台湾,郑克塽奉表请降,郑氏政权在台湾的统治至此终结。

自郑芝龙起,纵观郑氏家族四世传承,郑成功的功业最为后世称颂。回顾他的一生,为人处世坚毅果敢,以忠孝节义为人生信条,身处明清易代之际,面对南明王朝摇摇欲坠的危险局面,他忠心耿耿、一心报国,始终奉南明正朔,至死而无二心,这种忠肝义胆的精神气节得到后世的高度肯定。特别是他率军横渡台湾海峡,赶走了盘踞多年的荷兰殖民者,将台湾重新收回中华版图,为国家统一立下千秋伟业,成为国人景仰的民族英雄。

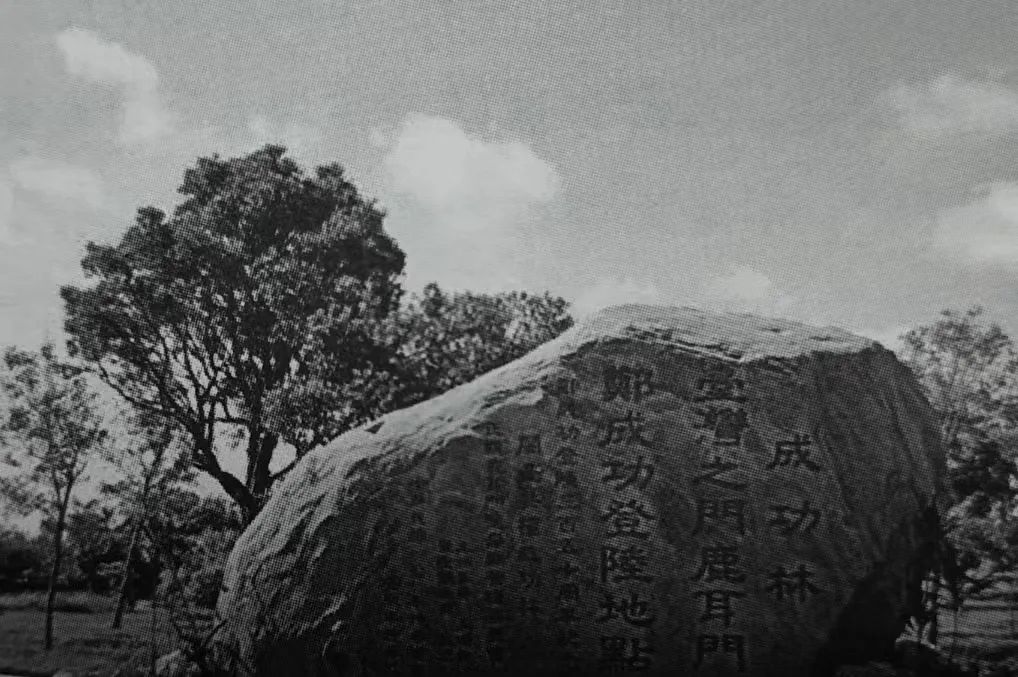

台湾成功林

郑成功去世后,海峡两岸百姓建造了众多庙宇,奉祀这位开台圣王、民族英雄,他的故乡南安以及厦门等地也建有郑成功纪念馆。如今,这些庙宇、场馆在闽南地区和台湾南部地区数量最多,成为后世百姓追念他的精神寄托,也是民众爱国主义教育的重要场所。

发表评论