原创 小北 北京大学出版社

昨天关于这本书的出版反响热烈,因此今天打算再来聊聊这个话题。宋明理学又被称为“道学”,是指宋明(包括元及清)时代,占主导地位的儒家哲学思想体系。汉儒的经学重视名物训诂,而宋儒则以阐释义理、兼谈性命为主。

宋明理学代表人物

很多人对宋明理学的印象集中在“存天理,灭人欲”和“饿死事小,失节事大”这两句话上。宋明理学也因此被贴上了扼杀人性的标签,遭到了很多批判。但事实上,如果你深入了解宋明理学,你会发现人们对宋明理学的偏见和误解颇多,宋明理学并没有那么“可恶”。

被礼教迫害至死的祥林嫂

国学教授陈来的著作《宋明理学》是全面了解宋明理学的必读书籍。这本书全面展现了宋明理学的理论内涵,还原了宋明理学的真面目。此书出版已有三十年,但依然长销不衰、版版断货,可见其学术价值和经典程度。

在这本书的一开始,陈来教授就为宋明理学“正名”。他认为,人们对于宋明理学的批判存在偏颇之处。尽管近代以来人们对包括宋明理学在内的儒学的批判有其合理性,但这不等于说每一具体的批判必然拥有文化和历史研究意义上的理性与客观。特别是,当现代批判家与他们的批判对象之距离较之近代愈来愈远的时候,批判中的人云亦云与不求甚解也就更为突出。

至少自辛亥革命以来,儒家思想由于社会的急剧变化而迅速没落,尽管近百年来的社会变革几经嬗变, 但儒学及其价值受到来自先进知识分子的批判却持续不断,而在儒学中宋明时期的“理学”更是首当其冲。清代思想家戴震的所谓“以理杀人”成了知识阶层与社会公众用以鄙弃宋明理学的口头禅,“存天理、去人欲”在洋溢着感性冲动和情欲爱意的文学家看来毫无疑问地是属大逆之论。

然而,且不涉及理学包含的多方面的人文精神课题,仅就理欲之辨而言,如果我们不能了解宋明理学“存天理、 去人欲”的本来意义何所指,文化的启蒙与批判就永远只能停止在宣传意义之上,而经不起任何理论的、历史的考验,更无法提升到高水平的人文反思了。

宋明儒者所说的“存天理、去人欲”,在直接的意义上,“天理”指社会的普遍道德法则,而“人欲”并不是泛指一切感性欲望,是指与道德法则相冲突的感性欲望。理学所要去除的“人欲”并非像现代文学家过敏地理解的那样特指性欲,更不是指人的一切自然生理欲望。因此把理学叫作禁欲主义是完全不恰当的。

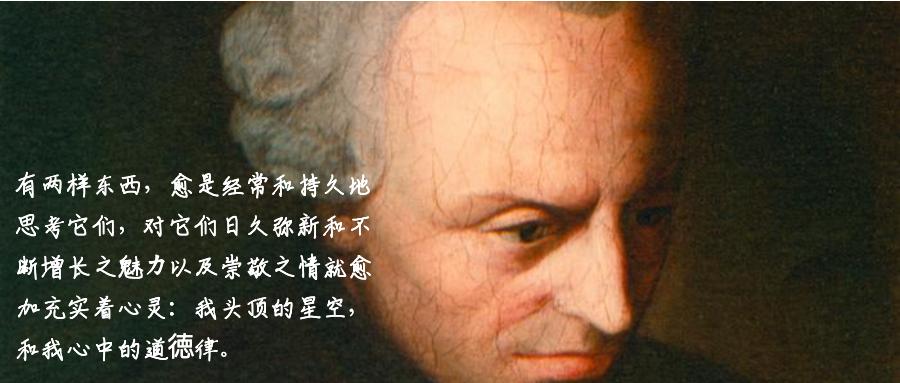

伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)

站在理学的立场上,夫妇之间的性关系不仅是人伦的正当表现,甚至具有天地合德的本体含义;而为满足自己的私欲引诱已婚的异性并破坏他人的家庭便是人欲,这个界限是不言而喻的。把克除私欲歪曲为禁遏一切欲望,不是望文生义便是虚荣逞强。

事实上,即使在极端道德主义的“文革”中,正当的性关系也是被视为“个人问题”,而不是“破私立公”的“私心”。当然,在公私的紧张中如何界定“私”的范围以肯定人的生命需要与社会发展活力尚需研究,但道德的本质是对感性冲动加以限制,其限制的具体程度与范围随社会变迁而变化,而伦理学中理性与感性的张力是永恒的,这也正是人之高于鸟兽而为万物之灵的地方。

理学家朱熹

“五四”以来对理学的另一强有力的批判是抨击北宋理学家程颐的“饿死事小,失节事大”一句话,诚然,从近代以来的社会道德规范来说,传统的贞节观念早已发生根本改变,妇女因离婚或丧偶而再婚,从观念上到实践上都已属合理,对妇女的解放有重要意义。

但是从历史性的立场和伦理学的眼光来看,问题并不是像通常了解的那么简单。当社会的发展要求冲破传统道德规范的束缚,对传统道德规范的猛烈批判无疑有力地促进社会的变革与发展,而从历史的角度来说,这只能表示既有规范与当前社会的发展不适合,并不表示这些规范在一开始就不应出现。

一定历史时期的社会规范是与当时的社会结构与发展水平相适应的,离开了这一点,站在现代人的立场批评古代社会中维护当时社会通行的道德原则的人而毫无分析,这是非历史主义的观点。

马克思曾在他的晚年“以最严厉的语调”批评瓦格纳对原始时代性道德的嘲笑与非难,指出在原始时代这是合乎道德的。因此,20世纪的“五四运动”应不应当批判旧的贞节观与11世纪的程颐对当时的贞节观应不应当肯定是两个不同的问题,它们之间有着近十个世纪的距离。

从伦理学的角度看,平实地说,程颐论失节这句话是依照儒家伦理的基本原则而对当时既有的某一规范所作的强势肯定。孔子指出:“志士仁人无求生以害仁,有杀身以成仁。”孟子说:“以身殉道,未闻以道殉乎人者也。”又说:“生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。”

理学家程颐、程颐兄弟

孔孟的这些说法体现了儒家伦理的基本原则,这个思想认为,人生中有比生命、生存更为宝贵的价值,这就是道德理想。人不应为生存而牺牲道德理想与道德原则,在生命与理想原则冲突时应勇于为理想原则献身,也就是说道德理想原则才是行为的终极原理。

这个“舍生取义”的原则是中华民族以文天祥为代表的志士先烈的精神凭借,激励出无数可歌可泣的业绩,因而一般人至少在理论上都会认为“舍生取义”是理所当然的。

现藏中国人民抗日战争纪念馆的“舍身取义”牌匾,这块晋冀鲁豫边区政府为表彰抗日英烈而颁发的牌匾,由当时的小学教师曹逢春书写。

如果进一步看,“节”本来亦指气节、节义,即指道德操守,因而如果把节理解为道德操守的意义,而不仅仅把节限定为贞节,则“饿死事小,失节事大”正是孟子“舍生取义”的另一种形式的说法。特殊地看,在贞节的意义下,程颐的这句话是从儒家舍生取义的一般原理中引申出来的。

哲学家贺麟早在抗战时就指出:“他(程颐)所提出的‘饿死事小,失节事大’这个有普遍性的原则,并不只限于贞操一事,若单就其为伦理原则论,恐怕是四海皆准、百世不惑的原则,我们似乎仍不能根本否认。因为人人都有其立身处世而不可夺的大节,大节一亏,人格扫地。”

他还指出:“伊川(程颐)的错误,似乎不在于提出‘饿死事小、失节事大’这一概括的伦理原则,只在于误认妇女当夫死后再嫁为失节。不过伊川个人的话无论如何有力量,亦必不能形成宋以后的风俗礼教。”

贺麟的这些分析充分显示出哲学家分析问题的深刻性。当然,“义”或“节”是可以有层次的,在义或节代表的准则体系中有高下主次之别,因而一般地并不绝对要求人在生命欲望与每一道德准则相冲突时都选择后者。

然而,从儒家伦理的立场上看,道德哲学只能强调法则 (如舍生取义) 形式上的纯粹性, 如果强调准则本身的高下之分,确认对某些义应当舍生而对某些义可以不舍生,就会鼓励人们寻找借口不履行道德义务。

从“不食嗟来之食”的故事可知,社会需要表彰那些虽然不是为了国家大义而只是为了坚守自己某种信念而不惜舍弃生命的行为。为了保持人格不受侮辱,宁饿死,不食嗟来之食或蹴与之羹。因而,从儒家的立场看来,一切社会公认的道德准则,都适用于“舍生取义”的选择模式.

文天祥是舍生取义精神的代表人物

另一方面,从道德观念产生与发展的历史来看,程颐或理学其他思想家并没有发明守节这一规范,程颐本人也只是在其门人将“守”与“饿”的选择提出来的时候,从舍生取义的普遍原理出发对既有的守节规范作了一种伦理学上的强势的肯定。

事实上,许多理学家(如朱子)并不绝对反对孀妇再嫁。儒家或理学面临的矛盾在于,它自身最多只能保持伦理学原理的一般纯粹性,而无法判定“义”所代表的准则体系中哪些规范应当改变以适应社会发展,因而可能会把规范僵化。

另外,儒家伦理褒扬那些不食嗟来之食的义士或自愿守节的烈女,但这种崇褒中隐含着一种危险,那就是有可能导致在不断的褒扬中把道德的最高标准当成了道德的最低标准,给一般人造成较大的道德心理负担。

这种崇褒中不仅会有丧失理性的平衡的危险,还有可能在相对承担义务的准则体系中使统治的一方利用这种现象把原本正常的道德规范变成一种片面强调对方义务的压迫手段,而这才可以被上纲为“以理杀人”,决不能把讲“理”的思想家当成以理杀人的凶手。

贞节牌坊

因此,在讨论理欲之辨的时候,首先要正确地理解古人的讨论,才能由此而对理学有比较公正的了解。至于现代社会的理欲问题,我们应该意识到,在任何社会,被社会肯定为正面原则的伦理价值体系中,“理”总是对于“欲”有优先性,而鼓吹感性法则的主张永远不会成为一个伟大民族的精神传统。

发表评论