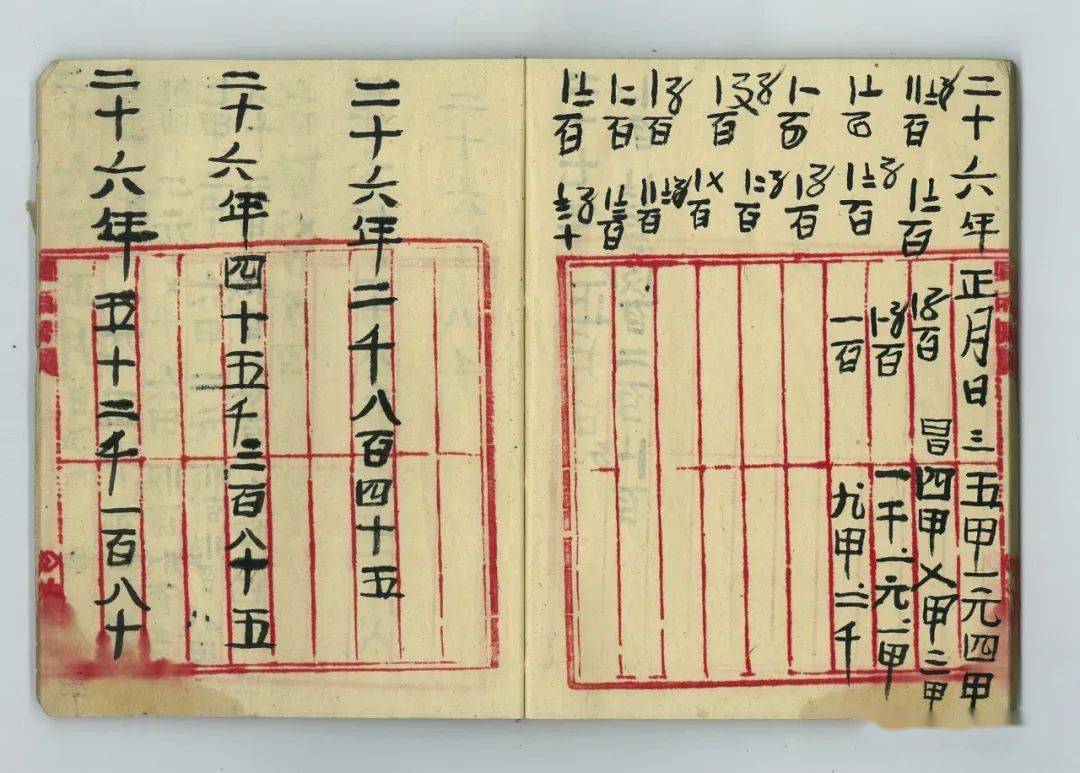

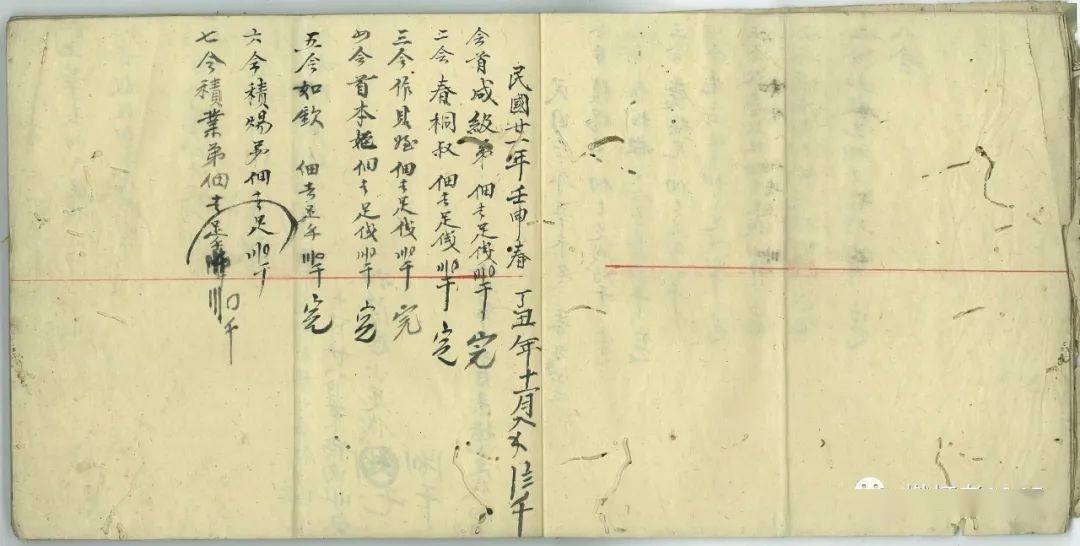

民国二十六年(1937)正月的记账册,右上方的就是富有神秘气息的记数码。

在泉州藏家黄清海收藏的大田民间文书中,有一小部分的记账资料,或成册、或散页,呈零星而非系统的状态。但这些记账册页的内容都有一个共同的特点,即其记录的数值,除了传统中文繁体的“壹、叁、柒……”之外,大多以一种神秘的“代码”表示,并非如今大家熟知的阿拉伯数字……这些看似由简单的“点横竖直”笔划构成、却不易解读的“代码”,又隐藏着什么样的秘密?

近两年,笔者因整理考证这批大田民间文书的类别和内容,阅读了一些相关的书籍,像曹树基编著的《契约文书的分类与释读》、王霄冰主编“海外藏中国民俗文化珍稀文献”之一的《德国巴伐利亚州立图书馆藏中国契约文书》等。

与此同时,通过网络搜索有关信息和文章,了解原来在明清乃至民国时期的文书常识,如今却成为众人皆不知的“新知”:如文种、格式、称谓、计量等等……历史的变迁,因此可见一斑。

王霄冰主编“海外藏中国民俗文化珍稀文献”书影(图源网络)

《德国巴伐利亚州立图书馆藏中国契约文书》收录的“成吉思汗纪元七三五年(1940)河北省蔚县的卖地契”。这里所谓的“成吉思汗纪年”是日本扶植的伪“蒙疆联合自治政府”以1206年铁木真称成吉思汗之年为成纪元年。

2022年底,大田县档案馆从泉州藏家黄清海先生征集了一批明清乃至民国时期的大田民间文书,涉及内容广泛,形式体裁多样,笔者已大致梳理其种类,并在公众号分期介绍,引起一些地方史爱好者的兴趣。

在这些文书中,有一小部分的记账册页,有的主题明确,有的是零星散件,但其记数的方式并非如今我们熟悉的阿拉伯数字!而是另有一套自成系统的记数方法。

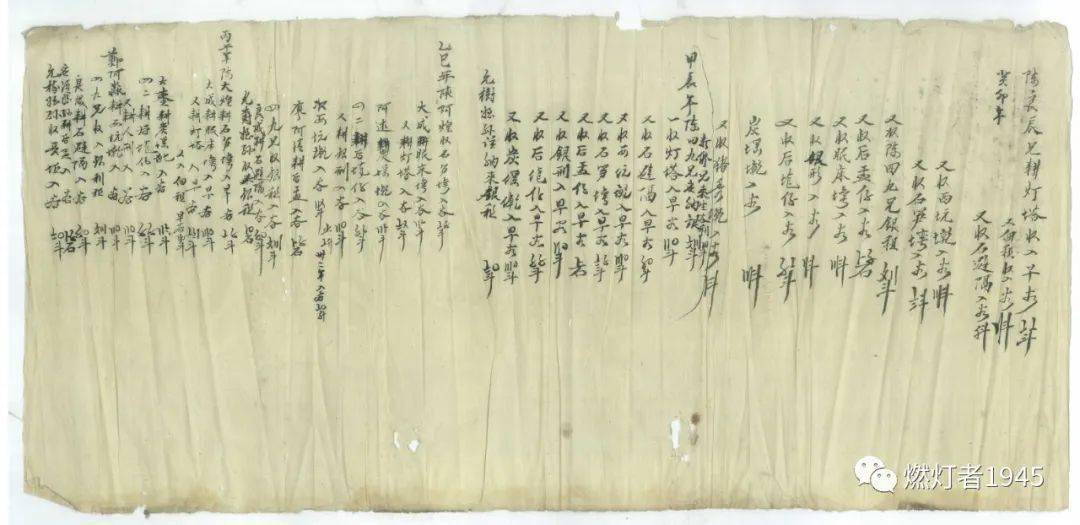

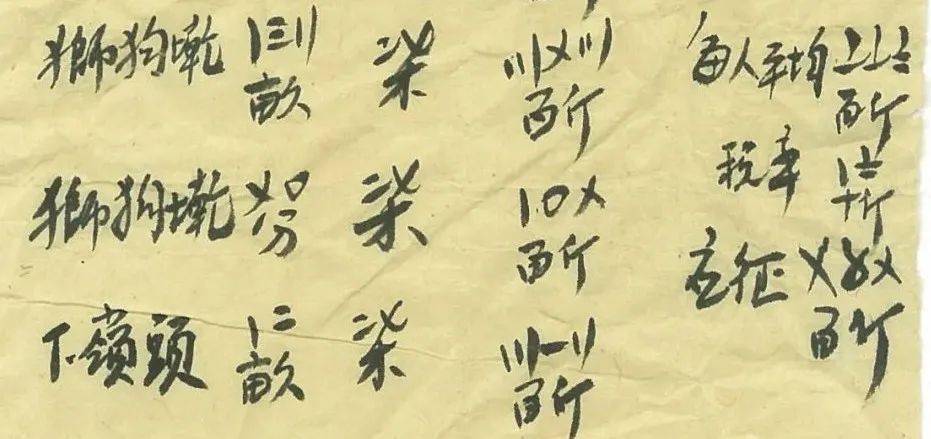

这件题名以“陈良辰兄耕灯塔收入早谷”为首的记账单,谷物收入的计量单位有“斗”和“石”,但记数并非以“壹、叁、肆……”等传统数字书写,而是一些看似神秘的记数符号和代码。

在阅读有关民间文书的书籍时,字里行间有过“苏州码子”或“苏州码”的名词跳出,但都没有专门的介绍,一时也未与记账册页上的神秘“代码”联系起来。

后来相关的信息看多了,疑问自然就落到“苏州码子”;再通过网络查询之后,这个疑问随即迎刃而解—— 在大田民间文书记账册页上的这些神秘符号,就是明清以来流行的记数代码:苏州码子。

苏州码子,也叫草码,花码、番仔码、商码,是中国早期民间的"商业数字",常用于当铺、药房。苏州码子脱胎於中国文化历史上的算筹,也是唯一还在被使用的算筹系统,产生于中国的苏州。在港澳地区的街市、旧式茶餐厅及中药房偶尔仍然可见。

从这张数码对照表上,可以看出苏州码、汉字数字和罗马数字三者,在“一-三 ”的共同点,即直观表达数值;“五”具有如阶段性结绳记数的意味,以此叠加“一、二、三”,即分别是“六、七、八”,“十”则是个位的结束、二进制的开始。(图源网络)

据《中国通史》中《中国数码和零的符号》的记载:“我国在商周时期已出现记数的符号,但在很长时期内并未形成一套完整的用于记数和演算的数码。至唐代才开始用数码记数,宋元时期逐步得到完善,其使用也更加普遍。"

既然称为“苏州码子”,与苏州的关系则不言而喻。据说它源自南宋时期,后来流行于明朝。在商业、金融及普通百姓生活中特别是使用竖写账本的记帐被广泛应用,因其形象性很强,上至官宦下至商贾和百姓,在学习之后也能够掌握书写,熟练计算,所以又被称之为"商业数字" 。

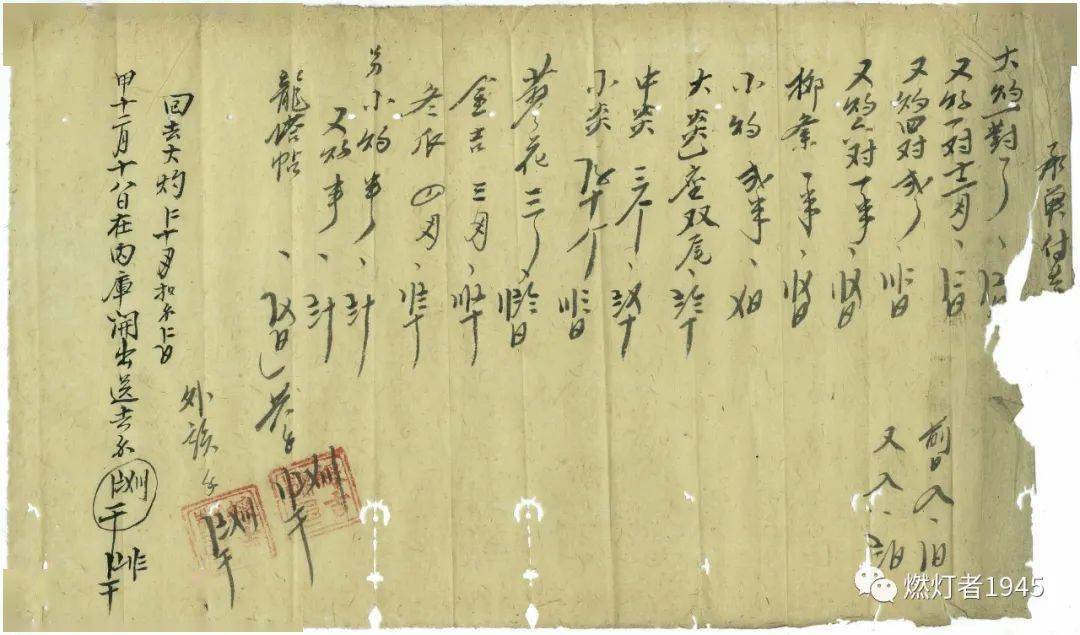

清同治二年(1863)“承单付(后字损)”的记账页,是一份《椿丧簿》的附件。结合以苏州码子记数的账单内容来看,如大小号的烛、蓼花(应是麻花)、金吉(桔)、冬瓜(糖)、龙塔帖(此为何物?待考)等物品,比较合理的解释是为了做祭奠仪式的采购单据,其末尾备注有“在内库开出送去”等字样,并在合计数(苏州码子)钤有一枚“綵吉口印”字样的印章,这似乎是官府或大户人家的支出;详情有待进一步考证。

苏州码子脱胎于中国文化历史上的算筹,同样是一种进位制计数系统。但两者不同的是,算筹通常用在数学和工程上,花码通常用在商业领域里,主要用途是速记。

如今可见,在明清到民国时期的一些公文、契约、账表、当票以及背书等,涉及经济方面带有数字的文书中,都会出现一些特殊的组合数码,即“苏州码子”,其广泛的运用于政治、经济、商业及百姓生活等各个领域。

民国廿一年(1933)的“会首账册”,即民间集资的“标会”。壬申年(1933)春起,参与者经七次“标会”, 佃去“足钱”(是否可理解为“银圆”?待考)之后,于丁丑年(1937)十一月入18(苏州码子)千;另外标注最后两次尚未有收入。

苏州码中既有算筹的痕迹,如 1、2、3 的记法,也有其独特之处,比如用“〤”来记录4,是取其四面分叉的意思;又如,古代的结绳计数,“〥”的形状酷似结绳,满 5 打一个结,这也成为苏州码中5的代码。

在阿拉伯数字进入中国并普遍使用之前,数字代码主要是以“苏州码子”为记数代表,同时,存在一些行业使用的特别“代码”或“暗语”。

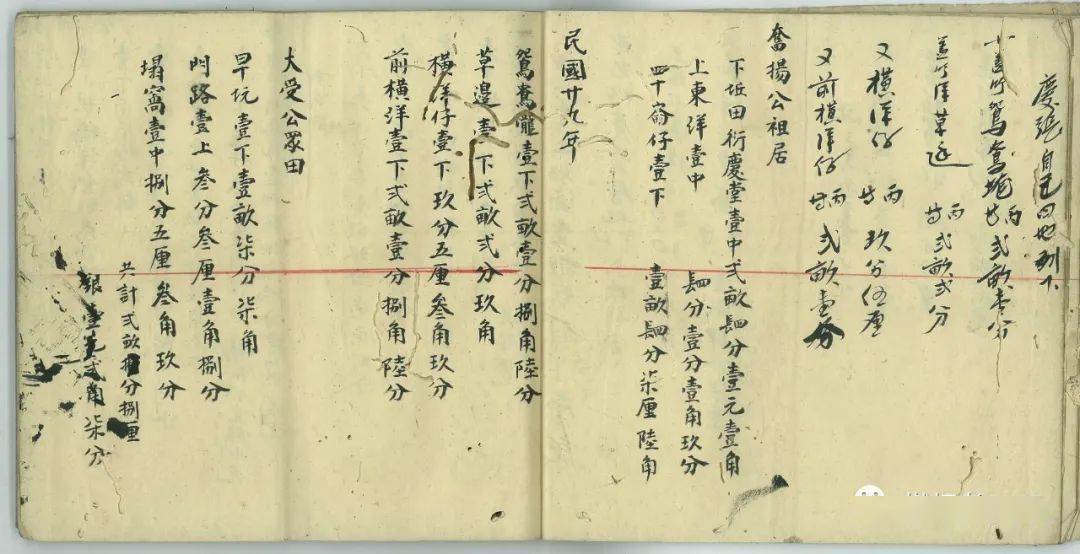

民国期间大田某家族的田地丈量册,这就是以传统数字 “壹、叁、肆……”等记账;计量单位是常见的“亩、分、角”。 在《大田县志》(万历版)中,记载了有关税赋田租的银钱计量单位,有“两、钱、分、厘、毫、丝、忽、微、纤、渺、尘”;涉及到盐粮的,还有更小的“埃、沙、漠”——这样的层叠分析,已超出我们原以为的“分毫不差”,而是达到“纤尘不染”的精细程度,甚至还有落到“沙漠”里的地步了。

从大田民间文书这些挑选出来的记账册页上,我们可以看到“苏州码子”在记账记数上的运用成熟,范围广泛且普遍。通过其计量单位,可以判断出账册或单据上所记载的基本情况。

像下面这一张记账单,包括了地名、田地面积、房头或仓号、产量等主要内容,各项均以“苏州码子”记数,上一行记数值,下一行为单位。由此,可以明确这实际是一份农田粮谷产量的统计表(共收获2669斤)。殊为难得的是,其右侧还记录了人均的数量(667斤)、税率(17%)和应征数量(484斤)等重要信息。

此件记账单内容直观,唯遗憾未标明为何年代,无法反映明确的时代经济信息。(上图)若有兴趣者,或许可以借助所列的地名,查对县志地名资料,考证文书形成的大概时期, 进一步梳理“苏州码子”所记录的大田历史上乡村的经济生活状况。(下图为局部放大)

在各个历史时期的社会经济活动中,作为一份记账册页,在其形成之际,实属于平常之物。若无特殊的意义,如历史人物或事件,其本身也只是当年的凭证或留存一时的文书,并不具有可预见的史料价值。

但是,随着时光的流逝,明清乃至民国时期的社会活动的文字记录,日渐稀少,这类民间文书记载的历史信息也愈发珍贵。而且,近年来对“平常百姓”和“日常生活”历史的关注,与之相对的是 传统史书中帝王交相、才子佳人的官方叙述,缺乏对社会各阶层、特别是底层社会的真实记录,使得这部分长期湮灭无闻的民间文书,凸现出愈发鲜活的历史真相。

附记:从风月无边想到的中国文字游戏

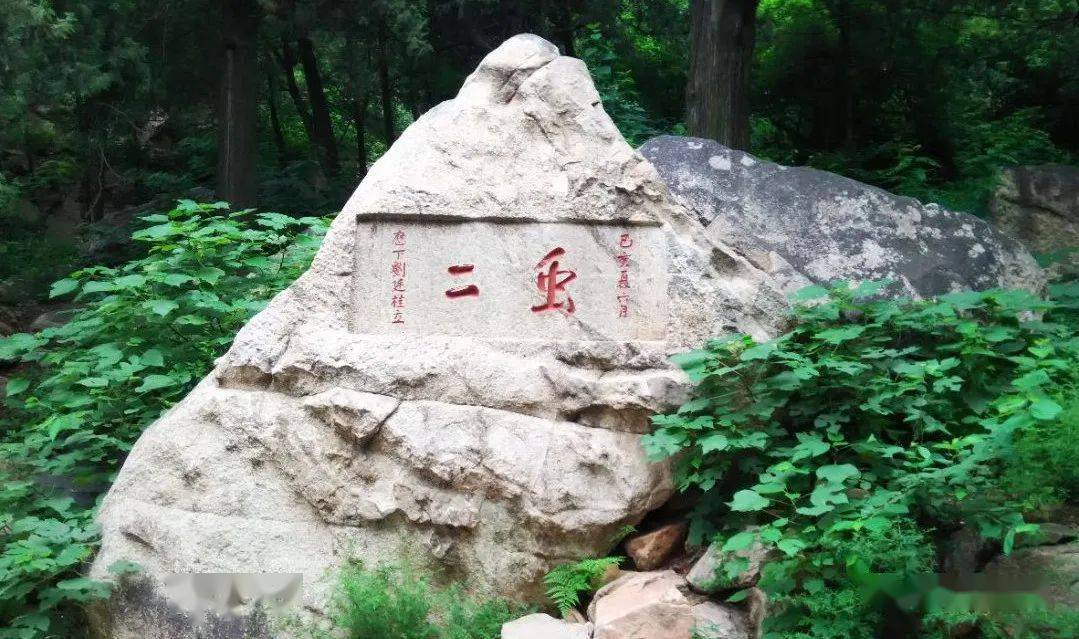

传说当年刘廷桂邀杭州友人登泰山时,友人谈及杭州西湖的无边风月亭,受到启发,当即命人刻上自己题写的“虫二”两个字。刘廷桂本来想题词“风月无边”,奈何乾隆下江南巡游西湖时,已经题过“风月无边”,为避讳才题下“虫二”。

清代才子刘庭桂题写于 泰山的“虫二”,成为著名的碑刻,是有渊源的。(图源网络)

《坚瓠集》是清代褚人获所编的文言小说集,其中有个与文字游戏有关的故事。话说唐伯虎题妓湘英家扁云:“风月无边”,见者皆赞美。祝枝山见之曰:“此嘲汝辈为虫二也。"湘英问其义,枝山曰:“风月无边,非虫二乎?”

若将上述的两个故事结合起来看,唐伯虎将“虫二”藏于“风月”,乾隆则将“风月”藏于“虫二”。“风月无边”与“虫二” 互为谜面、谜底的转化,中国人喜欢玩味汉字的习性,由来已久矣!

如今的苏州古城的双塔区,将传统的“苏州码子” 元素,融入与市民生活息息相关的菜市场设计当中,不仅成为网红打卡地,同时也扩大了人们对这种记数方法的认识。可谓一举两得。(图源网络)

笔者发现有文章将“廿(niàn)、卅(sà)、卌(xì)”也列为“苏州码子”,未见确切证据,不敢苟同。(可点击图片查看文章)

笔者由此联想到除了“苏州码子”这样流行较久的明码记数法之外,中国传统社会里还有一些江湖行走之间,在记数时使用的特殊方法。如商业行为中还有“暗码”之说,像“旦底”(一)、“月心”(二)、“顺边”(三)、“ 扭丑”(五)、“其尾”(八)、“丸壳”(九)……虽然说法不一,取意各异,但终归是指向“从一到十”为主的数字上。

在此,介绍三种传播性比较高的记数法。

传说中 的 “ 米行记数法” ,就很有意思,实际上是一种“切口”,即特殊而秘密的词汇,如果没有逐一解释,就只有行内人才能理解的词语。

这些表述独特的词汇, 分别对应着数字一到十。如“ 旦”字 底,即一;断“ 工”之后,即为二;眠川,更是有趣,即“川”字睡倒,为三;横目为四、缺丑为五、断大为六、皂底是七、分头即八、丸空是九、田心为十。这基本上是“望文生义”,或是“拆字解析”,充满了实用主义的技巧。(图源网络)

还有传说古代 当铺使用的记数法,为的就是仅用于行业内部使用,保密性与非常规性兼具。

乍一看,这十个单字与“一到十”并没有什么关联。但仔细观察这十个看似简单的字,均为“天头地角”或“左右逢源”的“触角式结构”:即有多少“触角”,就表示数值为几。

如“由”出一个上头,“中”是上下皆出,即为“二”,“人”是头顶天脚立地者,即是“三”……以此类推,直到有十个“触角”的“非”为止。

倘若并非业内人士,有一份“非大人夫”和“工井羊由中”,再“大人工由羊非天”与“天天中人工井羊”等……类似的账单呈现在眼前,的确会令人蒙圈!(图源网络)

最后介绍一个依旧是小众的记数方法,据说是轿夫使用的记数法。这不禁会令人联想到大名鼎鼎的“袍哥文化”——当然,这仅仅是笔者的臆想,尚未有任何依据。

这也是“拆字法”的一种。如“挖”字中的“乙”,自古就因其谐音,有作为“一”使用,而且还不易被篡改,更具有记数的安全性,这或许才是其所用之初衷。“竺、春、罗、悟、交、化、旭、田 ”等这几个字当中,分别有“二、三、四、五、六、七、九、十”的字,是其构成的一部分。而“翻”字,据说是因为有八个点(位于“ 米”和“ 羽”之中),即代表“八”。(图源网络)

富有现代感又有烟火气的店招,与传统的“苏州码子”构成一道全新的风景线。(图源网络)

发表评论