史载松江“自东都以后,陆氏居之,康绩以行谊闻,逊抗以功名显,机云以词学名。”历代以来,松江人文荟萃。“河北烽烟地,江南花柳春。”明代陈子龙的这句诗叹,是对松江古来鲜兵火、少战乱的真实写照。元末,峰泖毓秀的松江偏安一隅,加之华亭升府和礼贤下士等缘故,文化名人纷至沓来,其中江浙文人居多,比重约占85%。

元末四画家中的黄公望(1269—1354)和元末文坛泰斗杨维桢、倪瓒等均在寓居文人之列。随着各地英才慕名而至,松江一时成了流寓文人安顿心灵的家园。风流文雅的元末松江,为明代松江文学艺术开宗立派奠定了基础。

▲王同愈绘《元高士黄公公望像》

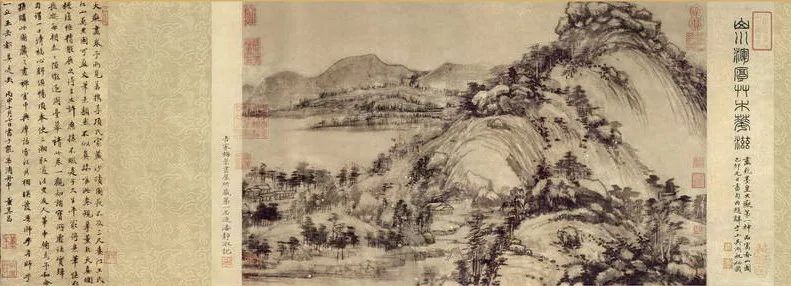

▲《富春山居图》(剩山图)

作为元代山水画的代表画家“元四家”之一,黄公望的绘画风格自成一家,代表作《富春山居图》是中国古代十大名画之一,被誉为“画中之兰亭”“中国山水画第一神品”,它与《清明上河图》齐名,后来被烧成两段,前半卷被另行装裱,定名为《剩山图》,后半卷称《无用师卷》,以无用禅师的名字而命名。《无用师卷》现藏于台北故宫博物院,《剩山图》现藏于浙江博物馆。

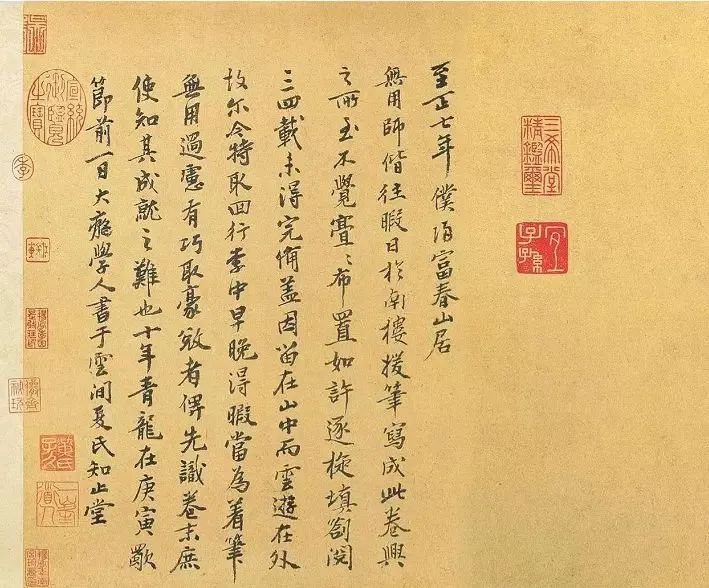

▲《富春山居图》(无用师卷)

(一)陆氏后人

黄公望原名陆坚,其祖父是南宋华亭的进士。咸淳年间,黄公望的父亲陆统因战乱率全家移居到常熟,后生下他的第二个孩子,取名陆坚。几年后,陆统夫妇相继病故,6岁的陆坚成了寓居常熟的温州籍老人黄乐的继子。黄乐家境富裕,九十岁高龄得一继子,高兴得叹道:“黄公望子久矣。”从此陆坚改名黄公望,字子久。

有学者称,黄公望的陆氏一脉,为三国东吴丞相陆逊弟陆瑁一支,故说黄公望是陆机、陆云后人的推断也并非夸张。黄公望与松江有着千丝万缕的联系,这点是确定无疑的。

(二)传奇人生

说到黄公望的人生,那更是坎坷而传奇。也正是他的人生遭遇,使他在当时的社会背景下走向了艺术道路。黄公望生于宋末,自幼研习童子科,通晓儒家经典,且善诗赋,更是“旁晓诸艺”,这些都是为了进入仕途做的准备。然而,元代早期并未推行科举制,直到1315年才开始实行,加上元代的种族政策,让想要进入仕途的汉人感到困难重重。

根据史料记载,1292年徐琰出任浙西廉访使,24岁的黄公望被“辟为书吏”,并迁至杭州。书吏,顾名思义就是承办文书的吏员。大约在1295年到1311年之间,黄公望在杭州为求仕途奔走于权豪名士宅邸,有缘认识了赵孟頫并得指点,因此才有了“当年亲见公挥洒,松雪斋中小学生”的诗句(松雪斋是赵孟頫的书斋名)。

1311年,张闾任江浙行省平章,提携旧识黄公望为书吏。黄公望随张闾返京,在御史台下属的察院当掾吏。这是黄公望唯一一次离开江南,到达元朝最高权力中心大都。1315 年,张闾“贪刻用事”引发民乱,黄公望被牵连入狱。期间,尽管科举考试得以恢复,但狱中的黄公望只能无奈错过。两年后,他才从监狱里走出来。年近五十非但未能升官,反遭治罪下狱,虽说后来不久案平获直,但对于黄公望的打击之沉重,是可想而知的。

出狱后的黄公望心中对官宦仕途仍抱有一丝希望,休整了几日后,即投奔当时在吴兴逗留的好友杨载。杨载精于诗文,在元初文坛影响很大。杨载随即写了一封介绍信,让黄公望到松江知府汪从善那里谋个差事。奔赴松江的黄公望还是没能谋到一官半职,这使他心中的期待再次落空。万般无奈下,他只能“以卜术闲居”,在松江柳家巷以陆姓祖业为暂居客舍。这段时间他结交了许多朋友,后来的数年中,他同汪从善及朋友们一道谈诗论画、往来甚多。

因为多年积累的人脉,黄公望可以游刃有余地穿梭于豪门文士家中,这也为他接触各类书画名迹、临摹名画、提高画艺提供了便利。在刻苦的练习下,他所作的山水画逐渐有出神入化的迹象,开始声名大噪。1329年,61岁的黄公望加入全真教,号“大痴”。放弃了功名以后的黄公望逐渐澄心定意,将自己融入到山水中,有时呆呆地坐在石头上,一坐就是一天,被世人称为“大痴本色”。许多学者认为,黄公望终日坐在荒山乱石丛木中,是在体察自然造化,这才有了他笔墨的丰富变幻。

晚年的黄公望往来于三吴之间,过着云游的生活。根据王逢的诗句“十年淞上筑仙关…几时来隐陆机山”来看,黄公望先后在松江居住了约十年,并与松江文艺圈结下不解之缘。他与避居松江的杨维桢、曹知白、王蒙、倪瓒等人往来密切、诗画唱和。1350年,年过80的黄公望应好友无用师的邀请,开始绘《富春山居图》,一画就是六七年,画完没几年便逝世,享年86岁。

(三)九珠峰翠接云间

元代绘画以山水画为最盛,元代松江的地理人文对彼时活跃于江南的名画家产生了重要的影响。尤以赵孟頫、黄公望、倪云林、王蒙、杨维桢为典型,因此也有学者认为:松江是元代山水画的发祥地。

黄公望与松江书画自然有着不解之缘:黄公望得赵孟頫真传,而赵孟頫是松江的女婿,赵孟頫作画时喜欢将书法融入绘画,他的学生黄公望后来将这点发扬光大,继而又影响了明代的董其昌。这让整个元代山水画,在强调笔墨方面变得十分突出,也让以“山居”为主体的高隐山水画迎来黄金时期。在《富春山居图》的题跋上标注着“大痴学人书于云间夏氏知止堂”,“大痴”是黄公望的号,“云间”正是松江。

唐建华亭县前夕,为纪念陆机胞弟陆云,九峰中的横山改称横云山。黄公望知道自己原本姓陆,故在寓居松江期间,曾经择横云山筑室,名“黄公庐”。因为常年居住在江浙一带,他随身携带纸笔,见到令人激动的景色他便即刻摹写下来。在九峰三泖的自然胜景之中,他苦苦思索和寻觅山水艺术之道并得以顿悟。

《九珠峰翠图》作为黄氏于松江期间的作品之一,既反映出高隐山水在松江画坛的盛行,又因其承载着黄氏与松江文人圈的情谊而愈显弥足珍贵。此画约作于黄公望70岁时,在他辞世后十余年,杨维桢和王逢为此画作了题跋。“九珠峰翠”画题,源出杨维桢的题诗“九珠峰翠接云间”,诗中所谓“九珠峰”,便是松江的“九峰三泖”胜景。画作虚实有度,层林叠嶂,凝晖郁积,以点线交织出黄公望历经波澜后终归平静的内心世界。

▲黄公望《九珠峰翠图》

黄公望对九峰之景极为称颂,且小昆山曾为陆机、陆云隐居读书之地,对于本为陆姓子弟的黄公望意义别具。画史中记载黄公望画作中反映“九峰”主题的作品还有许多,如《九峰三泖图》和《松江送别图》等。“九峰三泖”所承载的是元末文人对“道不行,则乘槎浮于海”的价值认同,这一画题因黄公望的屡次描绘逐渐成为松江画坛传唱不衰的主题,并发展成为隐喻文人高隐之志向的经典主题。

(四)富春山居图

《富春山居图》采用长卷的形式,描绘了浙江富春江两岸初秋的秀丽景色,画面上山和水的布置疏密得当,层次分明,大片的空白,突出了笔墨意趣的发挥,令观者仿佛置身于富春山中,游于富春江上。

今藏台北故宫博物院的《无用师卷》卷尾有一段题跋,大意是1347年黄公望于闲暇之日于富春山南楼开始动笔作《富春山居图》,用来赠予无用师,因为黄公望隐居山中,且经常云游在外,故此卷并未很快完成,他断断续续画了三四年。至1350年,黄公望特意把此卷放在行李中,早晚得空便画几笔,此后便与无用师同客松江夏家,由此可知《富春山居图》此时尚未告竣。无用师担心此画被别人夺取,便要求黄公望在上面写了题跋以明归属。无用师郑樗便成为了《富春山居图》的第一位藏家。

故有学者认为,此图开卷绘于浙江富春山居,收卷书于古称云间的松江。“大痴学人书于云间夏氏知止堂”中的夏氏正是松江的夏文彦,其父亲夏濬家居松江府城里仁桥西南,堂名取老子《道德经》“知止不殆”之意曰“知止堂”。夏氏一门以义立家,以文交友,在松江颇有盛名。晚年的黄公望住在老朋友夏氏家里,文人墨客雅集于此,又有“夏氏义门”见证,也是一桩美谈。

到了明代成化年间(1465-1488年),《富春山居图》由沈周收藏,后被沈周的儿子卖出。弘治年间(1488-1505年)为樊节推舜举所得。

万历年间《富春山居图》流传到北京,董其昌在京师任职时,有幸观摩此卷,并于1596年出使长沙时得购。如获至宝的董其昌还为其作了题跋。董其昌去世前将画作押给了宜兴的吴正志(之矩),后传给他第三个儿子吴洪裕。

吴洪裕非常珍爱此卷,他立下遗嘱要与《富春山居图》一起“火殉”,幸而吴洪裕的侄子吴子文从火堆中将其抢救了出来。大火烧坏了画卷前段四尺多,好在没有破坏画面构图和整体效果。《富春山居图》遭此火焚,被烧成了两段,这两段分别由多人收藏过,稍短的那段被称为《剩山图》,稍长的那段即为《无用师卷》。乾隆帝弘历曾收藏一卷《富春山居图》仿本,而真迹却被弘历误认为了赝品,从此石沉大海。直至上世纪二三十年代,书画鉴赏家吴湖帆经过反复鉴定,终于确认乾隆所说的仿品《剩山图》是黄公望真迹。

(五)雪霁怀二陆

关于黄公望的松江情缘,就不得不说他的另一幅佳作《九峰雪霁图》。黄公望自71岁起开始师法古人,并逐渐形成了自己的独特风格,仕途的打击造就了黄公望远离世俗的思想,绘画也逐渐呈现出天真平淡的意趣。在这样的背景下,黄公望于1349年在松江完成了《九峰雪霁图》的主体部分,画作章法严谨、险中见稳,表现出九峰的高耸和山谷的幽邃。

黄公望在《九峰雪霁图》的题跋写道:“至正九年春正月,为彦功作雪山,次春雪大作,凡两三次直至毕工方止,亦奇事也。”81岁的黄公望为彦功(班惟志)作此图,第二年春天大雪纷纷,他画好这幅画时,大雪也停止下了。

这一段奇事,像极了陆云的一个故事:西晋太安元年(302),陆云任清河内史,这年邺都地区大雨不止,稼墙沉湮,生民愁瘁。陆云百感交集,作《愁霖赋》。奇事发生了,赋文写成当天,老天开眼,阴霾尽扫,雨过天晴。陆云大喜,又作《喜霁赋》。

▲黄公望《九峰雪霁图》

仔细观摩《九峰雪霁图》,它给人的直观感觉极为寒冷。高岭竞立,层岩峰起,冻树萧瑟。由此及彼,让人想到太安二年(303),晋都洛阳也曾下过一场大雪。陆机因馋言惨遭枉杀,陆云连坐被诛。二陆之死,天下痛惜。《晋书·陆机传》记载:“是日昏雾昼合,大风折木,平地尺雪,议者以为陆氏之冤。”或许黄公望由自身的坎坷人生想到了二陆的冤屈,想用深深的凉意渗透纸面,抒发这大透大悲之情怀。

结语

黄公望于何处去世,历史上没有明确记载,有许多人认为是死在杭州,后安葬于常熟虞山。他为后世画坛留下诸多财富——开拓笔墨、引领“文人画”新风、甚至是影响元末和明代江南文人的精神家园。正是元代的历史特殊性,造就了他的艺术特色;晚明的董其昌推崇大痴为冠冕,成为其后正统派师学的南宗一脉的标准体格。

黄公望简介

黄公望(1269—1354),元代画家。字子久,号一峰、大痴道人等。黄公望与吴镇、王蒙、倪瓒合称为“元四家”,并列为四家之首。陶宗仪《辍耕录》称其“本姓陆”,出继温州平阳黄氏为义子,因改姓黄。

黄公望曾任中台察院掾吏,一度入狱;后加入全真教,往来杭州、松江等地卖卜;晚年居住杭州筲箕泉,1354年十月二十五日逝世。

黄公望工书法,通音律,善诗词散曲。尤擅画山水,曾得赵孟頫指授,宗法董源、巨然等。水墨、浅绛俱作,以书法入画,自成一家,得“峰峦浑厚,草木华滋”之评。传世画作有《富春山居图》《水阁清幽图》《九峰雪霁图》《富春大岭图》等。著有画论《写山水诀》。

END

参考资料:

[1]徐建融.松江——元代山水画的发祥地[J].上海艺术评论,2020(04).

[2]谢成林.黄公望生平事迹考[J].美术研究,1986(03).

[3]孟召汉.黄公望与元末松江文人圈之互动——以《九珠峰翠图》为中心[J].美术学报,2019(04).

[4]尹军.黄公望缘何情系松江.新民晚报.2016.

[5]尹军.华亭陆氏后裔黄公望——那些名人背后的松江记忆.文汇报.2018

[6]张博.黄公望与《富春山居图》[D].江南大学,2016.

[7]张路平,雷涛.论元代科举制度对黄公望生平及绘画风格的影响——以《九峰雪霁图》为例[J].吉林艺术学院学报,2017(05).

图:源自网络

发表评论