戳上方蓝色字“攸远四季”关注我们哟!

“青山画寺桥,碧波暗随潮”

点击下方观看视频,主播带你领略如诗古桥

文|小阿毛·主播|小攸

·寺桥村·

寺桥村,因一座名为“寺桥”的石拱桥得名。这座桥始建于清道光元年(1821),通身以麻石垒砌,横跨于溪流之上,在两岸几棵百年大樟的映衬下,显得格外古拙秀美。遮天的绿叶掩着古老的寺桥,把江南水乡的柔美尽数展现在人们眼前。

走上石桥,仿佛突然穿过一扇隐形的门,从现实走进了另一重境界。原本在烈日下已经停滞的闷热空气,在这座桥上忽然间变得自由清爽起来。喧闹的水流与虫鸣都在那一刻消失,只剩下凉爽的微风穿桥而过,带起婆娑的绿叶、撩动着少女的裙摆与发梢。

古樟掩映下的寺桥

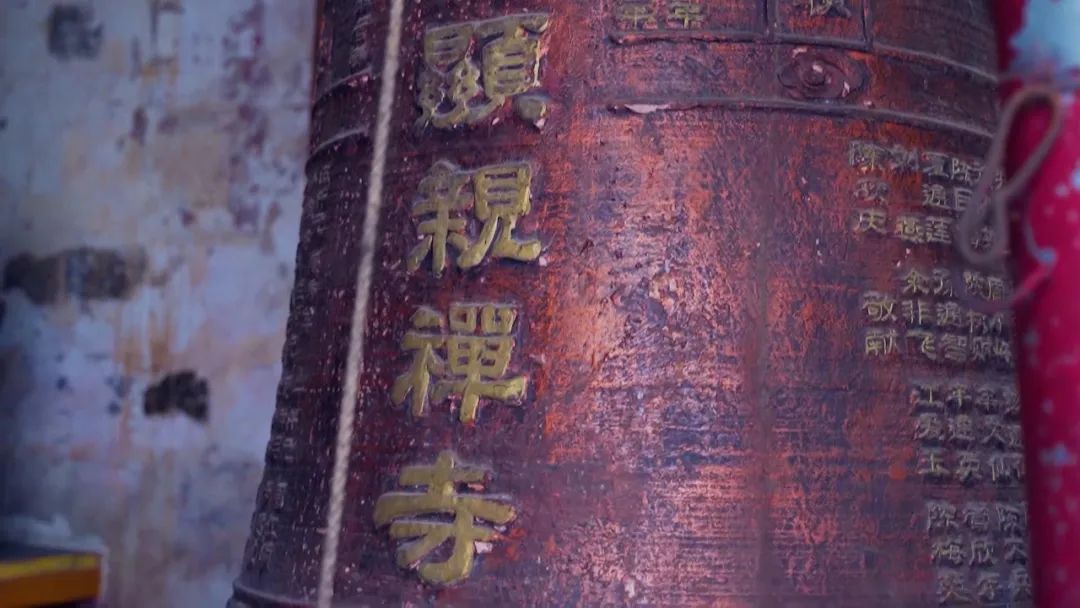

“寺桥”之名,来自于桥后方不远处的一座“资忠显亲禅寺”。据说赵匡胤的第五代孙赵知舟长眠于此,墓修好后,他的下属又在此修建了一座寺庙,就叫“显亲禅寺”。因此缘故,这片山麓下慢慢有了大片寺庙盘踞,鼎盛时有600多名僧人,如今动土之时仍能挖出许多瓦片。

古禅寺梵钟

不过当游人们驻足于如今的资忠禅寺前,难免会感叹时光无情。再显赫雄壮的建筑群,经过千百年的时光与无情战火的洗礼,都早已坍塌不见、被泥土所掩埋。

曾经数不胜数的庙宇只剩下“资忠禅寺”这一座低矮的门户,褪色的匾额仿佛饱经风霜的苍老容颜,透着疲惫与沧桑。

禅寺前金属香炉一角

沿着溪流往村庄深处走去,可以明显感觉地势在慢慢升高,一直走到山麓的旧禅寺前,才发现有一条通往山上的小径。从半山回首遥望,能够俯瞰到整个寺桥村。

村落并不大,不过位置却妙极了,它依山傍水、视野开阔。村中赖姓名人——赖德生有诗云:“寺据山麓挽林坞,林蹲樟荫扼通衙。密峯酷似飞天去,石龟宛如匍地来。蛙鸣深涧农幽谷,鱼嬉飞流跃龙门。鹰旋峯腰窥山廓,鸡啼村口报黎明。”

小村春色

村落在山与水的环抱之下,这便是风水中“有生气”的地方。这里三面青山环抱,聚落处干燥高爽,自然还有朝阳的方位,加上似金带般环抱的溪水河流,形成了理想的人居环境,人们在此生活、代代相传,恰如世外桃源般怡然自得。

然而,当外来的游人们在这里漫步的时候,却觉得村庄越来越清冷了。在桥头纳凉的,也只剩下那些守在家园的人,他们手握着蒲扇,轻轻扇动,一如年少时那样。

据统计,自2010年至2020年,我国自然村的数量从360万个跌至270万个。相当于每一天都有80至100个村落在消失。

溪水边的垂钓者

就好像曾经香火兴盛的庙宇,已经不会再有万人朝拜的盛况;曾经游人接踵的古桥,只剩下寂寥的大树守护着。城镇化的进程、传统习俗的消散,正逐步啃噬着村民们所剩无几的精神领地。

但那些走出去的人们,总是有着深深的乡土情节,谁也不愿曾经赖以生存的家园从眼前消失,只剩下遥不可及的回忆。他们从外面风尘仆仆地赶回家乡,开始去思考、去动手了。

村中崭新的楼房与饭店

在这里,我们可以见到人们在为复兴村庄所做的努力——他们把泥泞的道路浇筑得整洁一新;把曾经斑驳脱落的老墙粉饰得色彩鲜艳;把破旧地庙宇重新修葺、刷上新漆;把倒下的门楣扶起、还建了新的牌坊。

整洁如新的村中小路

离开村庄的时候,人们依旧能见到那“寺桥”,那座见证了村庄百年历史变迁的石桥,就那样安静地守护在村口,看着一代代村民诞生、成长、离去。

天上的云聚了又散,桥下的溪水浅了又满,周遭的景色皆变,唯有这巍巍青山与诗意古桥,从未改变。

发表评论