特别声明:本文经原创作者王海军先生授权发布。王海军,笔名上艾石、世外散仙,山西省平定县新城村人,在职教师,喜爱书法、诗词、史志。

王海军

在山西省平定县,很久以前就流传着这样一个历史故事:西汉名将韩信下赵时曾在此驻兵筑城、以榆塞门因名榆关。

《平定州志》有相关的记载,平定上城榆关门遗址的旧城墙上有乾隆乙酉年(1765)立的“汉淮阴侯下赵驻兵处”石碑,与这个故事相关的还有“东、西南营”等。

平定上城榆关门遗址旧城墙上的“汉淮阴侯下赵驻兵处”石碑

平定人每每谈及这个榆关故事就会津津乐道、倍感骄傲,平定古州的先贤墨客也有不少赞颂“榆关”的诗篇华章,千年古州因榆关故事而拥有一份历史悠久的荣耀和自豪。

然而,张佩芳先生却否定了这个平定榆关故事的存在。

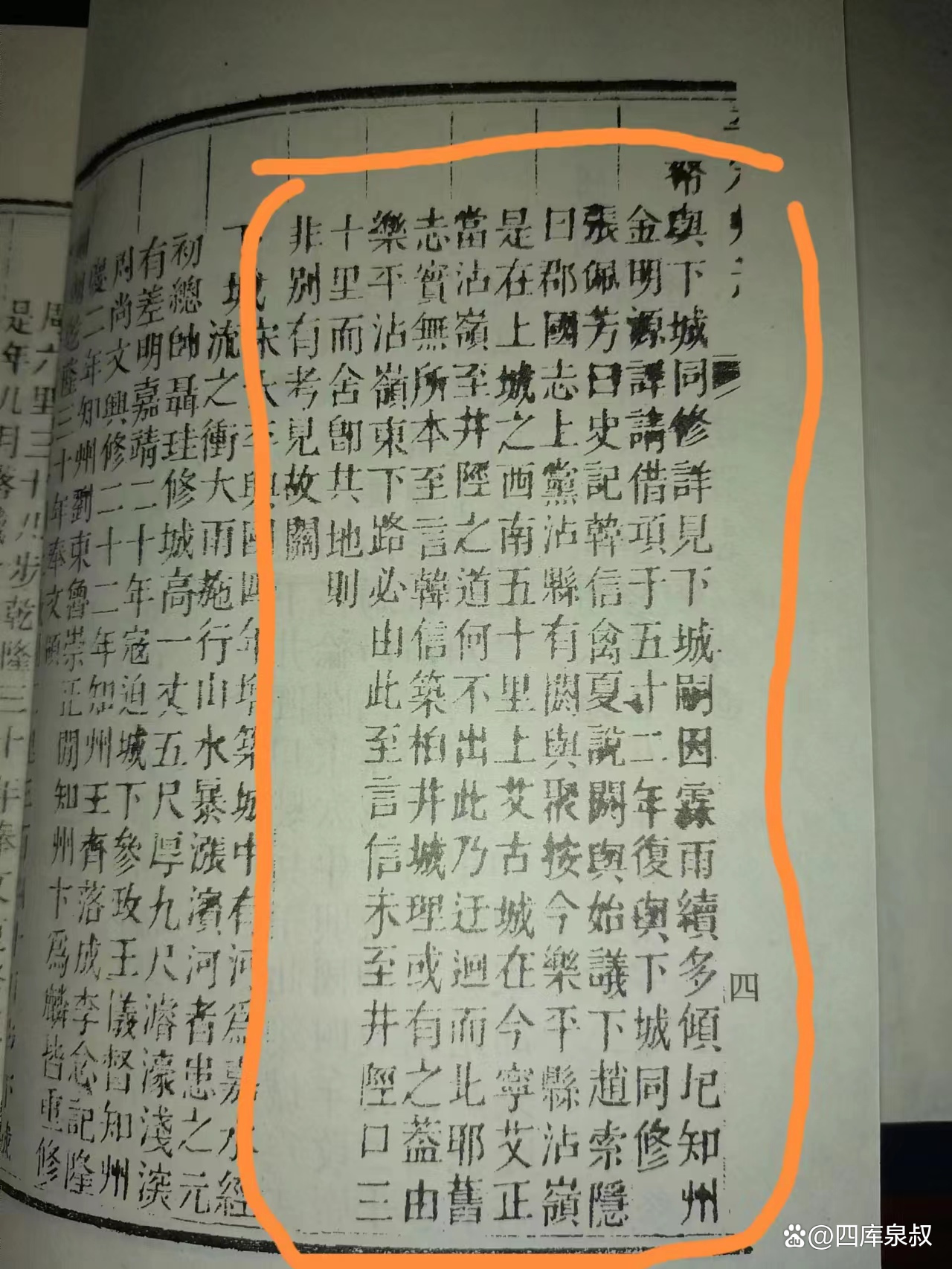

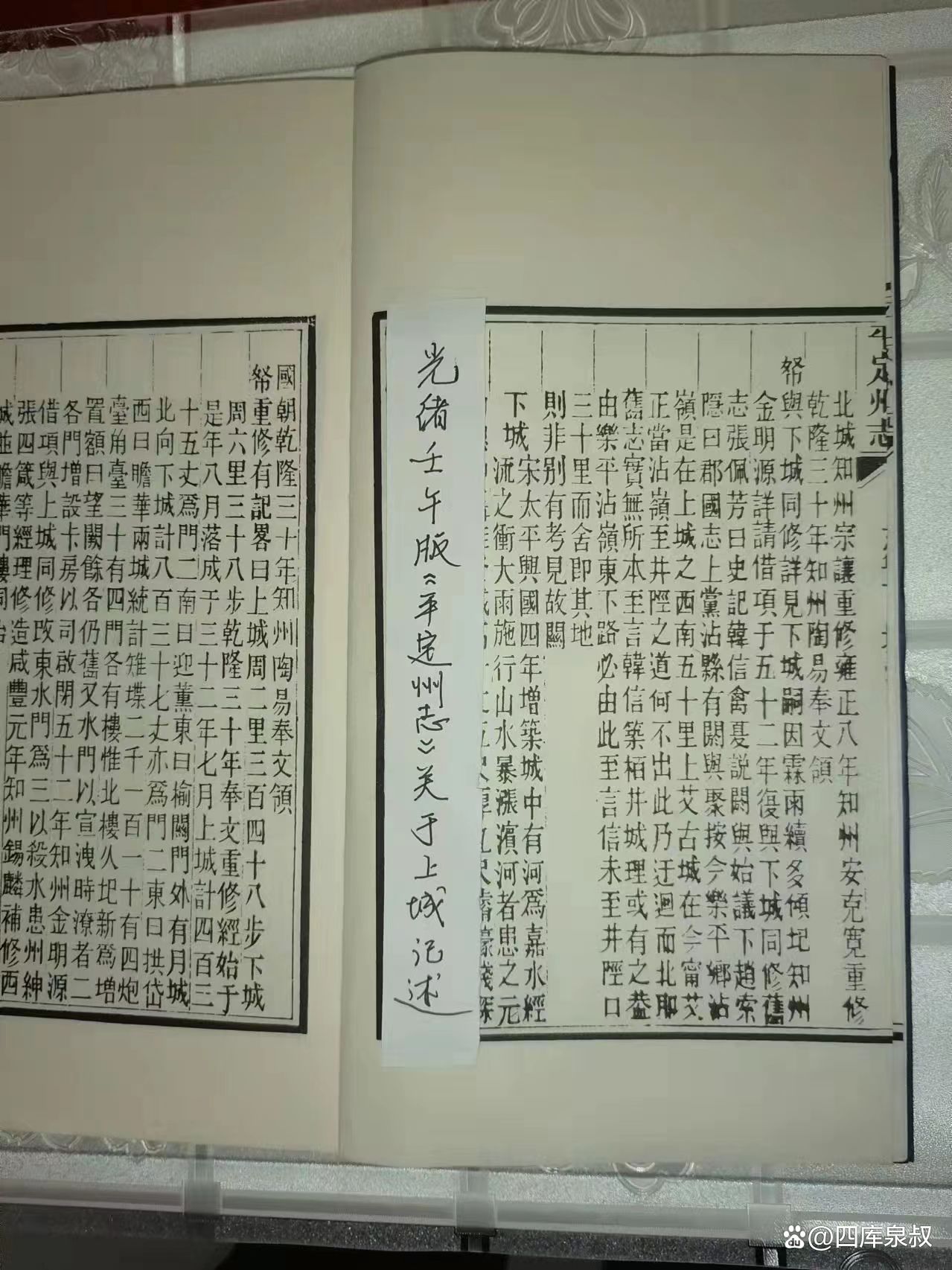

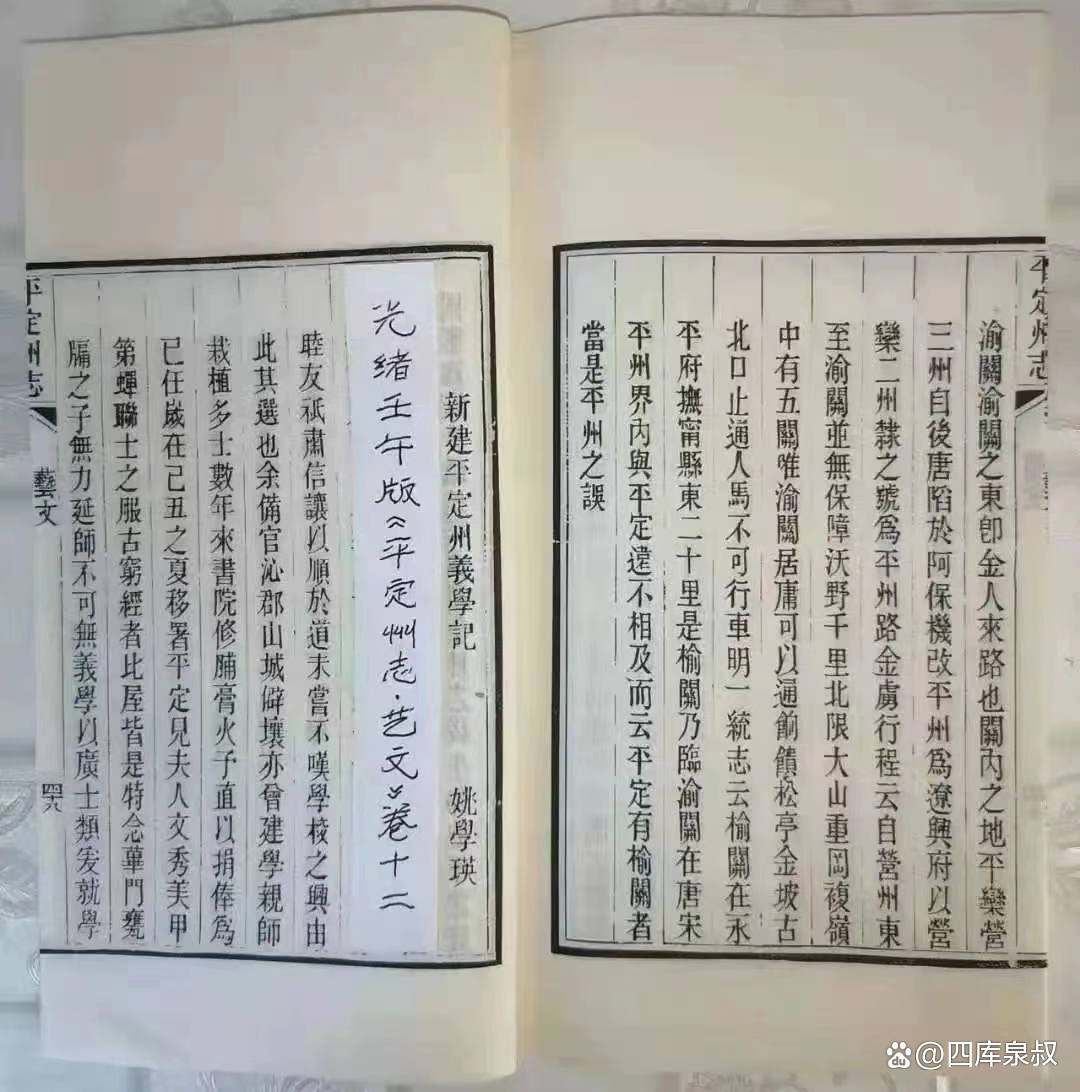

乾隆庚戌版、光绪壬午版《平定州志》关于【上城】条目中均有这样一段记述:“张佩芳曰:《史记》韩信禽夏说阏与始议下赵,索隐曰:《郡国志》上党沾县有阏与聚,按今乐平乡沾岭是在上城之西南五十里,上艾古城在今宁艾,正当沾岭至井陉之道,何不出此乃迂回而北耶?旧志实无所本。至言韩信筑柏井城,理或有之,盖由乐平沾岭东下路,必由此,至言信未至井陉口三十里而舍,即其地则非。别有考见故关。”

乾隆庚戌版《平定州志》【上城】词条中张佩芳的那段话

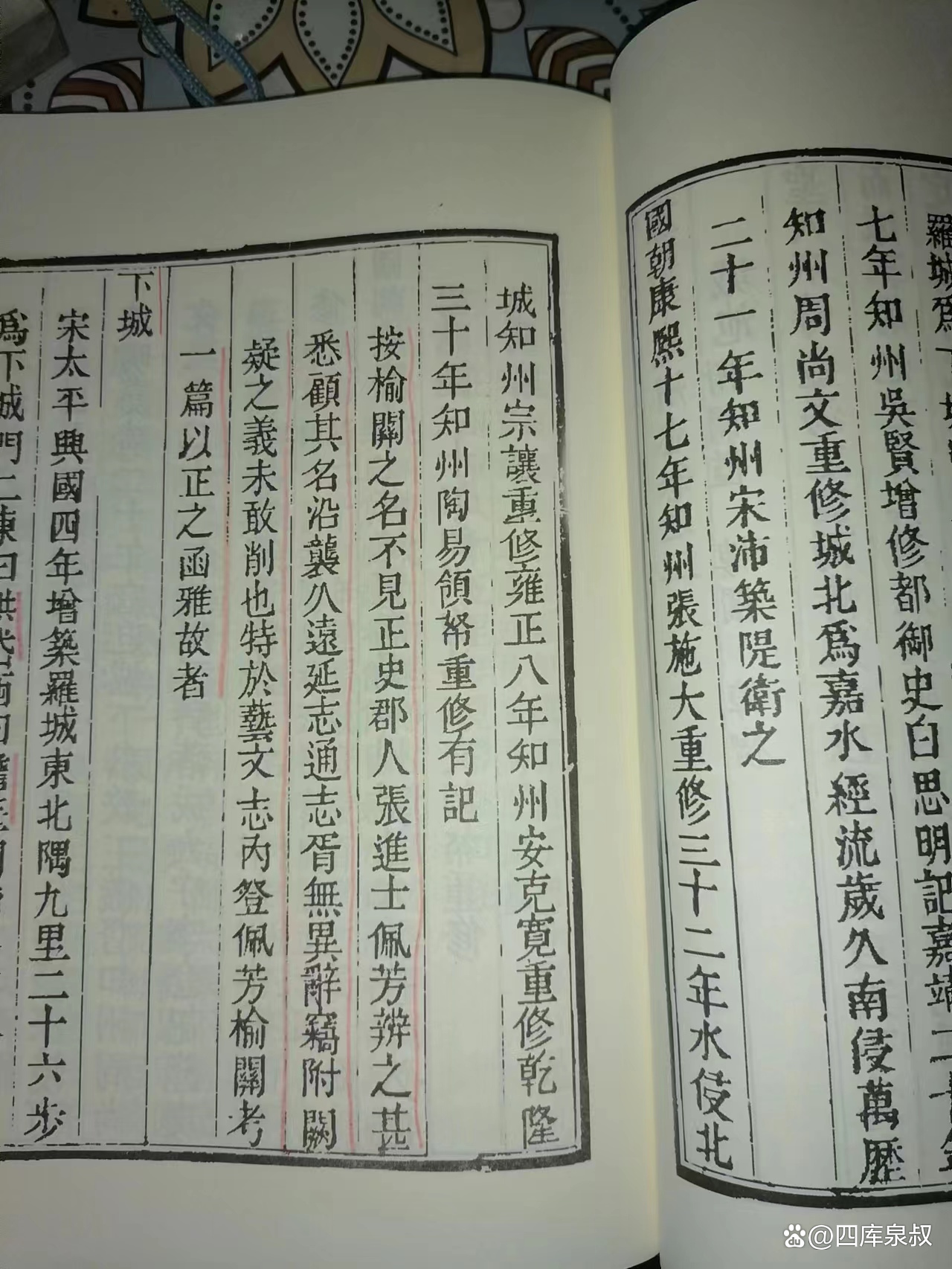

比上述两个版本编撰时间更早的乾隆乙丑版《平定州志》关于【上城】条目中虽然没有这样的记述内容,但也提到了这件事:“按榆关之名不见正史,郡人张进士佩芳辨之甚悉,顾其名沿袭久远,《延志》《通志》胥无异辞,窃附阙疑之义未敢削也。特于艺文志內登佩芳《榆关考》一篇以正之,函雅故者。”

总而言之,张佩芳先生对平定榆关故事的看法是:“然史汉皆不载其事”“旧志实无所本”“而云平定有榆关者,当是平州之误”。

光绪壬午版版《平定州志》【上城】词条中张佩芳的那段话

依据乾隆乙丑版《平定州志》关于【上城】条目中的记述不难看出,平定榆关门所立石碑与张佩芳先生《榆关考》成文几乎在同一时间,而且《榆关考》成文应该在立碑之前,它们之间存在着纠缠不清的关系。

官方之所以在平定榆关门处立起“汉淮阴侯下赵驻兵处”的石碑,其目的就是针对《榆关考》要消除异辞,以正视听。

乾隆乙丑版《平定州志》【上城】词条中的记述

那么,张佩芳先生标新立异之说是不是“冒天下之大不韪”呢?

据史料记载:张佩芳(1732—1793),初名汝芳,字荪圃,亦字公路,号卜人,平定城里人,后迁居大阳泉村。幼孤贫,由其祖父抚养成人。七岁读经,旁及子、史,手不释卷,能过目成诵。乾隆二十一年(1756)中举,次年中进士。历任安徽歙县、合肥县令、寿州、泗州知州。

任歙县令期间,兴学宫,建书院,修邑志,筑社仓,析疑狱,恤穷民,惩豪奸,毁淫祠,深得人民的拥护和爱戴,当地士绅作“入政颂”予以颂扬。

张佩芳画像

寿州豪强横行霸道,欺压百姓,佩芳到任后,惩治豪强,厘奸剔弊,刁悍横行者皆为慑状。又重修循理书院,发展教育事业,兴修裕备仓,救济灾民,深受州人拥戴。

任泗州知州时,着重治理水害,沿河植树固堤,加强水闸的管理,解决了泗、濉、淮、黄多年来交相为害的问题。泗州地区农民习惯于单一种植水稻,稍旱,即减产歉收,佩芳对当地水利资源和土地情况进行详细调查,引导农民低田种稻,高地据其地质肥瘠和农作物生长特点,分别种谷、黍、豆、麦等杂粮。这一改革得到成功后,逐步推广到邻近州县。

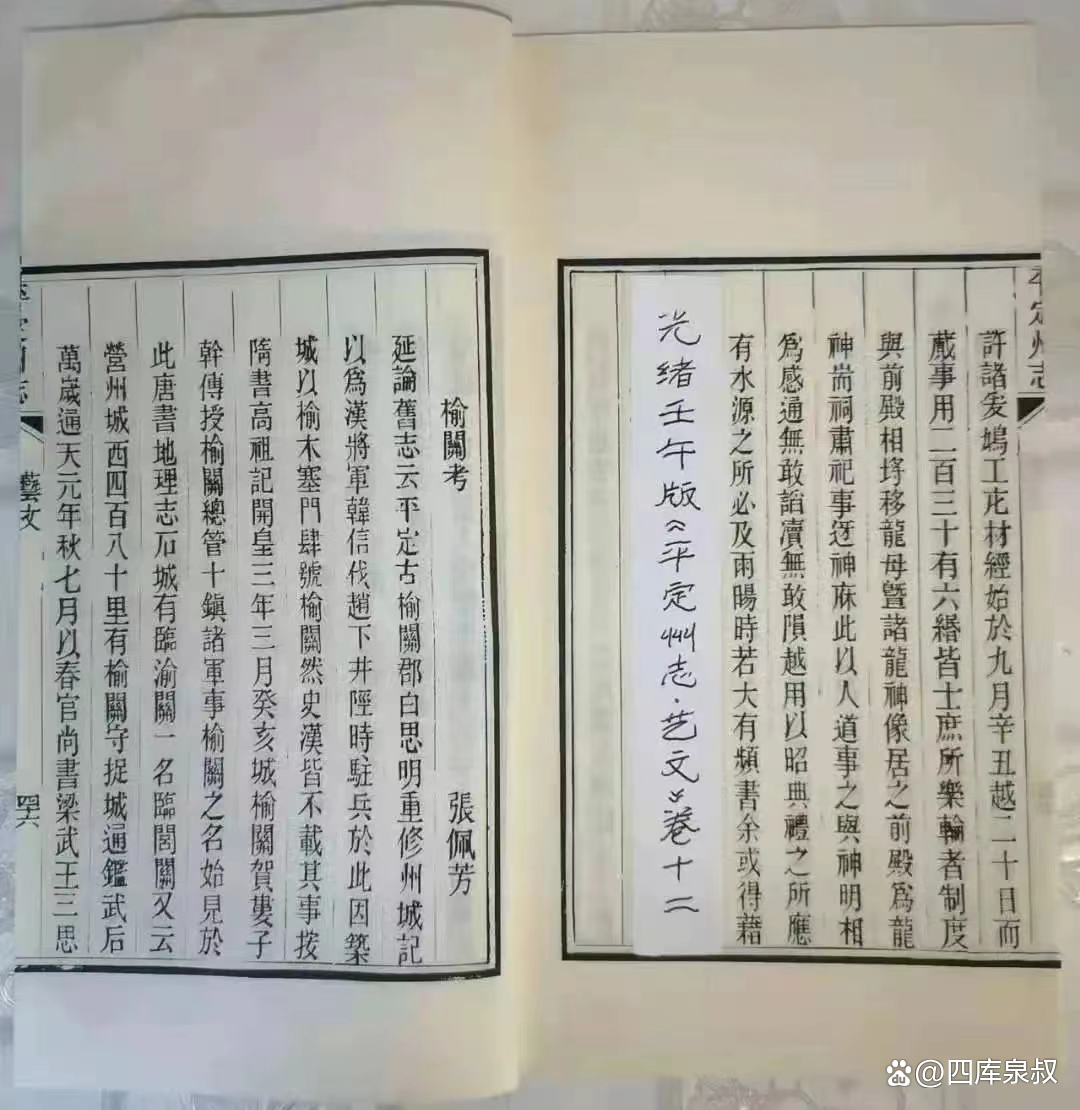

《平定州志》中《榆关考》的记载

张佩芳不仅具有卓越的政治才能,而且知识广泛,学问渊博,通晓天文、地理、历代制度沿革,精于考据,喜好藏书,从政余暇,著书立说,为后人留下很多珍贵的文化遗产。主要著作有《陆宣公翰苑集注》二十四卷、《平定州志考误》一卷、《歙县志》一卷、《黄山志》一卷、《公余杂谈》三十卷、《社仓考》一卷、《春秋世系》、《榆关考》等,乾隆四十九年(1784)续修《平定州志》时,张佩芳为各卷撰写了序言。

由此看来,张佩芳先生是一位求真务实、利国利民的政治家、改革家、思想家和文史家,不仅具有创新思维、远见卓识,而且不畏强暴、坚持真理、弘扬正能量,敢为天下先。可想而知,这样的一位杰出人物,是不可能对平定榆关故事无端质疑的。

《平定州志》中《榆关考》的记载

张佩芳先生告老还乡后,曾协助平定知州金明源纂修乾隆庚戌版《平定州志》,任修志总理。在编修过程中对州志内容进行订疑考误、去伪存真。基于对历史高度负责的态度,把自己的独到见解写进了方志。

《榆关考》一文正是张佩芳先生对旧志史料考证的新发现,对历史文献研究的新思考。文中【上城】条目中的这段记述也正是张佩芳先生留给后人的一个思考,它在昭示后人对平定榆关故事的审视和思索。这种对史料文献极端负责、对文化遗产精益求精的行事风格实在是令人钦佩、令人敬畏。

《平定州志》中《榆关考》的记载

北宋著名政治家王安石曾经说过一句话:“时然而然,众人也;己然而然,君子也。己然而然,非私己也,圣人之道在焉尔。”张佩芳先生就是这样一个“己然而然”的君子。他遵循圣人之道,凭借着自己的良知、凭借着自己的心,去和真理对接,而不是“时然而然”。

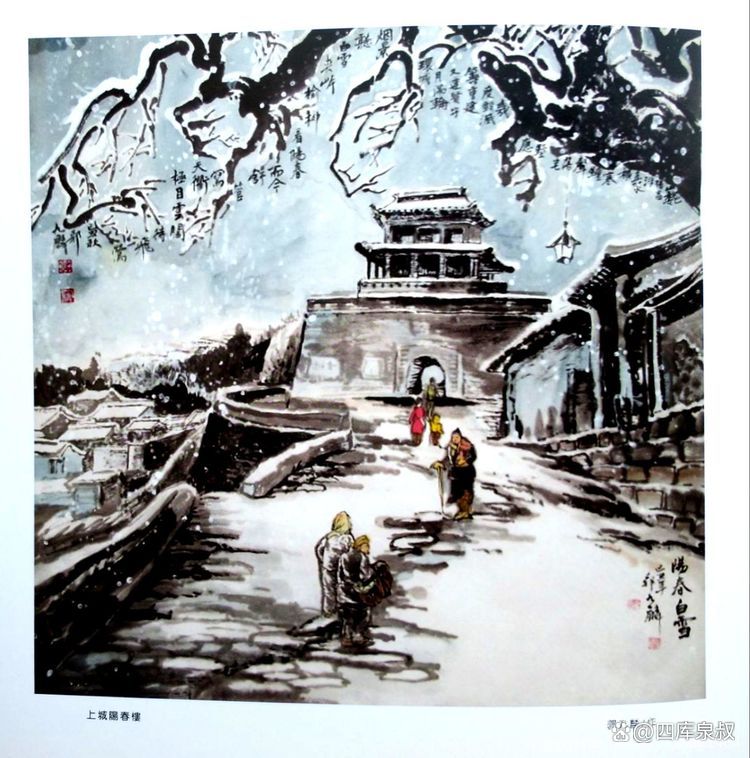

平定县阳春楼(拍摄于1937年)

笔者曾认真拜读过张佩芳先生《榆关考》一文,对全文进行断句释义、反复仔细琢磨,并写过一篇《张佩芳【榆关考】释义之陋见》的小文字,发表在平定作协公众号上(2022年1月15日)。

张佩芳先生在《榆关考》一文中首先指出:韩信下赵时在平定榆关驻兵筑城之事,《史记》和《汉书》都没有记载。然后通过引用大量历代史籍关于“榆关”的记载内容进行印证,得出“而云平定有榆关者,当是平州之误”的结论。这个观点完全合乎情理,论述更是有理有据、言之凿凿。我们不妨顺着张佩芳先生的思路来剖析一下平定榆关故事的重重疑点。

平定县阳春楼

疑点一:“榆关”之事

如果韩信下赵时曾在平定榆关驻兵筑城,甚至有人说韩信把平定榆关作为井陉之战的大本营。那么问题来了,这么大的历史事件、这么重要的大本营,《史记》和《汉书》为什么都没有记载呢?而韩信下赵时军队在离井陉口三十里的地方宿营之事,《史记》和《汉书》却都有记载(信未至井陉口三十里止舍)?“宿营地”和“大本营”相比,那个事件更大?那个事件更值得记载?既然《史记》和《汉书》没有记载,那只能说明没有这事。否则会让人百思不得其解。

平定县阳春楼

疑点二:“榆关”之名

“榆关”这个名称,在史籍记载中最早出现于《隋书》,且历代史籍记载的“榆关”均指唐宋时期的平州之“榆关”。这个“榆关”是个边塞关隘、军事险地,是因临“渝水”而得名,所以最初也叫“临渝关”,古时候的“渝”和“榆”相通,所以“渝关”即“榆关”。而平定“榆关”是“以榆塞门因名榆关”而得名,且不论平定“榆关”是不是关隘险地,单就这“以榆塞门因名榆关”的来历,就让人觉得牵强附会荒诞不经。

疑点三:“榆关”之城

众所周知,平定城是从北宋初期开始营建的,是宋太宗赵光义于太平兴国四年(979),把广阳城迁徙到此地重建的县城。假如此地有过韩信筑的“榆关寨”,那么迁城之时与韩信下赵相距将近1200年了,“榆关寨”还在吗?况且,既然韩信下赵时已在此地筑城且称“榆关”,那为什么在65年后,也就是西汉建元元年(前140)却跑到位于阳胜河畔的新城村“城址台”之地置县治“上艾城”呢?难道是平定榆关的地理位置及军事作用不及新城村“城址台”吗?若说“榆关寨”在65年后尚无踪影,那1200年后更是子虚乌有的事情。

平定古城图

疑点四:“榆关”之路

据《史记》记载,韩信是在阏与(今和顺县)擒杀代相夏说后,乘胜突破太行井陉攻取赵国。阳胜河古道自古就是西进晋阳、长安,东出井陉口到达燕赵的通道,春秋战国、秦汉时期以至魏晋、隋唐时期的晋冀通衢,就是指这条古道。上艾城、石艾城及广阳城,也正是这条古道的军事意义而在阳胜河畔存在了千年有余。因此,这条古道是韩信挺进井陉口的最佳选择,正如张佩芳先生所说:“何不出此乃迂回而北耶?”。由此看来,韩信如在平定榆关驻兵筑城,从军事意义上说简直是多此一举。

其实,韩信下赵东出井陉口本没有多复杂,《史记》和《汉书》对这一历史事件记载的非常简略就充分说明了这一点。依据《史记》和《汉书》的记述不难还原这段历史:韩信在阏与(今和顺县)擒杀代相夏说后,经由上党郡沾县(今昔阳县西南)进入阳胜河古道直接向井陉口挺进,在柏井筑寨以见机行事。当韩信得知赵王对井陉口防御松懈时,就在离井陉口三十里的地方宿营,乘夜间出奇兵突破了井陉口。

平定县阳春楼远眺 拍摄于1941年

然而,平定县境内却到处都流传着韩信下赵的形形色色的传奇故事,到处都有因韩信下赵而得的地名,除平定的“榆关”外,还有“淮阴寨”“试剑峰”“洗马堰”“荫营”“将台岭”“将军峪”“韩信垴”等,这是为什么呢?

道理很简单,这里面存在一种文化现象中在所难免的跟风炒作。千百年来,历史的真实早已被湮没在远古的俗尘之中,而英雄的壮举却被人们演绎成充满丰富色彩的传奇故事且不断更新。

平定县娘子关

韩信下赵“背水一战”是中国历史上的一次经典战例,在中华大地上妇孺皆知、老妪能解,而平定县(当时为上艾县)作为韩信军队的经过地,谁不想沾上千古名将淮阴侯的灵气呢?谁又不想把这道倍感荣耀的历史光环镶嵌在自己的头上呢?(王海军)

发表评论