淮南,古称州来,安徽省地级市,国家重要能源城市。地处中国华东地区、安徽中北部,位于长江三角洲腹地,淮河之滨,素有“中州咽喉,江南屏障”、“五彩淮南”之称,是沿淮城市群的重要节点,合肥都市圈核心城市。截至2018年,全市下辖5个区、2个县,总面积5533平方千米,常住人口349.0万人,城镇人口223.7万人,城镇化率64.11%,全年社会消费品零售总额609.0亿元。2020年,淮南市地区生产总值为1337.2 亿元。 当然,淮南市历史悠久,自古至今名人辈出,孕育了一大批栋梁之才,今天我们就来和大家介绍两位近当代人物,他们一位是开国将军、一位是北大创办人。

第一位:廖运周

廖运周(1903年~1996年5月11日),男,汉族,安徽淮南人,1926年入黄埔军校第五期,1927年曾加入过中国共产党,新中国成立后,廖运周先后担任沈阳炮兵学校校长兼党委副书记,吉林省体委主任,民革中央常委兼秘书长、祖国统一工作委员会副主任(后任党组副书记),黄埔军校同学会理事等职,并于1955年中国人民解放军首次举行的授衔仪式上被授予少将军衔。1996年5月11日,廖运周将军因病在北京逝世,享年93岁。廖运周同志的一生,是爱国和革命的一生。他为中国的独立和解放,为社会主义革命和建设事业,为坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,为祖国统一大业,贡献了毕生的精力。

抗日战争时期,1938年2月,廖部改编为第一一〇师第三二八旅第六五六团,廖运周任上校团长。三个月后,廖运周便在台儿庄会战中身先士卒,率领所部屡立战功。1938年10月,武汉会战正酣,侵华日军淞浦师团被中国军队重重包围。处于包围圈之外的日军一部受命向东进攻救援淞浦师团。当这股日军援兵直扑德安时,第九战区司令薛岳为保证会战取得全歼日军淞浦师团的战果,除令5个师南下堵口子外,还令防御面过大的守军适当收缩集中。廖运周团随大部队转移阵地,赶往战场前沿。廖运周率部队到达箬溪以西的小坳后,他遇到了先行到此的三二八旅旅长辛少亭,两人给予猛追不舍的日军以打击。

1948年淮海战役期间,廖运周率110师师部和两个团5000人起义成功,对取得这次重大战役的胜利发挥了重要作用。1949年的淮海决战中,人民解放军的作战分为三个阶段,第一个阶段是歼灭国民党的第七兵团;第二个阶段是歼灭国民党的第十二兵团,也就是歼灭黄维兵团;第三阶段是歼灭杜聿明集团。

1948年11月27日晨,廖运周率领一一○师的两个团从双堆集出发,向解放军指定的大吴庄前进。两小时后,他们顺利通过中野六纵阵地,起义圆满成功。一一○师通过后,解放军立即封锁了通道。黄维不断用电台询问情况,回答都是“沿途畅行无阻”。当一一○师通过后,六纵立即封闭了通道。黄维以为一一○师突围成功,命令后续三个师沿110师的路线跟进,不料随即遭到解放军预伏火力的迎头痛击,尽管有飞机、坦克的支援,仍未能突围出去。黄维还奇怪一一○师是怎样突出去的。为了妥善安排好一一○师官兵,刘邓首长命令对起义的事保密三天。

当十二兵团得知一一○师起义的消息,士气大受打击。军长、师长们都上下猜疑,互不信任。廖运周起义极大地鼓舞了中原野战军的士气,为歼灭黄维兵团创造了有利条件,各纵队不失时机地向黄维兵团发起攻击,战斗进行得十分激烈。之后,廖运周所部改编为十四军四十二师,廖运周任师长。后来有人在回忆录中认为:廖运周的起义,是黄维兵团失败的关键。1948年12月21日,毛泽东,朱德联名致电廖运周和一一○师起义官兵,高度评价了他们的起义,对他们11月27日英勇起义,脱离黄维兵团,加入人民解放军非常赞赏,并且感到极为欣慰。

第二位:孙家鼐

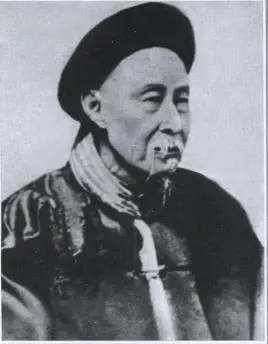

孙家鼐(1827~1909),字燮臣,号蛰生、容卿、澹静老人,安徽淮南寿县人。清咸丰九年(1859)状元,与翁同龢同为光绪帝师。累迁内阁学士,历任工部侍郎,署工部,礼部、户部、吏部、刑部尚书。1898年7月3日以吏部尚书、协办大学士受命为京师大学堂(今北京大学)首任管理学务大臣,1900年后任文渊阁大学士、学务大臣等。卒后谥曰“文正”。

光绪十六年(1890)授都察院右都御史、工部尚书,兼顺天府尹。光绪二十年(1894)中日甲午战争即将爆发,朝议主战, 他力谏“衅不可启”,主张忍让屈和。甲午海战失败,朝野震惊,他提出了变法自强的政治主张,认为要振兴中华,要注重科学,兴办实业,国家欲富强、民族要兴旺首先要开办学堂。

孙家鼐列名强学会,并参与活动。御史杨崇伊秉承李鸿章之意,向皇帝上奏“强学会妄议朝政”,于是将强学会改名为“官书局”,孙家鼐仍主其事。他屡向光绪帝推荐维新派郑观应的《盛事危言》、汤光潜的《危言》和冯桂芬的《校邠庐抗议》等书,并请印刷数千份发给各级官员。他赞成维新派关于“开民智”、“通下情”为第一议的政治主张,认为“报纸是通下情之重要途径,阅报能去皇帝壅蔽,但要严禁凌乱宸聪”。他与马吉森合股在河南安阳创办广益纱厂。令其侄孙孙多森在上海创办阜丰面粉厂、中孚银行,并投资兴办启新水泥公司、北京自来水厂、井陉矿务局、滦州官矿公司等。

光绪二十四年(1898)光绪帝下诏推行变法,废科举,兴学堂,办报编书,命孙家鼐主办京师大学堂(今北京大学),研究欧美日本国家办学体制。孙家鼐提出“以中学为主,西学为辅;中学为体,西学为用”的主张。计划京师大学堂设10 门主科、10 门附科,要求:“总古今,包中外,该体用,贯精粗……”。并主张兴办医学堂、武备学堂、速成学堂,大声疾呼各省要多办中、小学堂。嗣后,还令其子孙先后在故乡寿州办了很多学堂。

发表评论