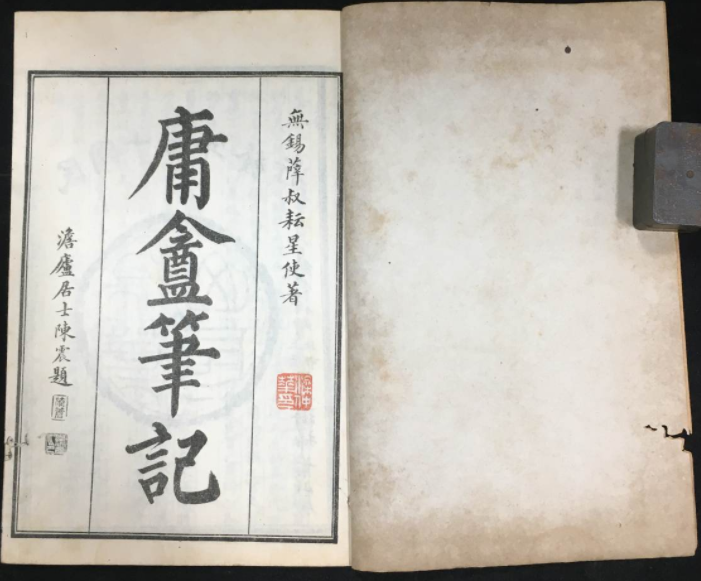

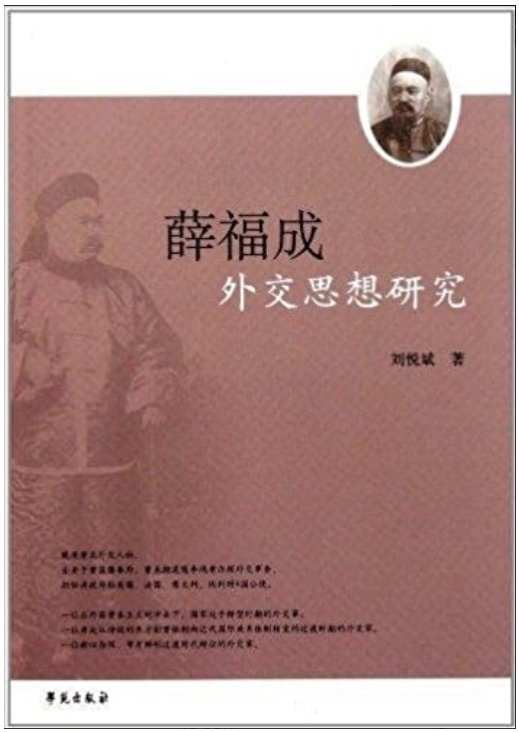

清末著名思想家、外交家、改革图强派代表人物薛福成(1838-1894),江苏无锡宾雁里人,字叔耘,号庸庵。其父薛湘,道光二十五年(1845年)进士,曾任湖南安福、新宁县知县。其母顾氏,出身无锡望族。

薛福成曾任曾国藩、李鸿章幕僚,及浙江宁绍道台,还出任都察院左副都御史。并曾出使法国、意大利、英国和比利时四国。他怀有改革思想,以写出“经世之文”名闻当时,著有《庸庵全集》。

同治三年(1864年),太平天国运动结束。次年曾国藩赴山东督师剿灭捻军,张榜招聘贤才。薛福成上《曾侯相书》,提出八项主张:“养人才、广垦田、兴顿政、治捻寇、澄吏治、厚民生、筹海防、挽时变。”曾国藩阅之,大为赏识,邀请入幕,从事草擬文稿,与张裕釗、吴汝纶、黎世昌同为“曾门四大弟子”。

同治六年(1867年),薛福成江南乡试副榜出身,任宁绍台道五年。

同治七年(1868年),捻军起义被镇压,国内动乱平息,但外侮曰趋严重,日本、俄国、英国、法国不断侵犯中国领土。

同治十一年(1873年),曾国藩去世不久,薛福成入李鸿章幕府,前后逾十年,到光绪十年(1884年),他主要为李鸿章草擬文稿。

光绪元年(1875年),同治帝崩,德宗(光绪皇帝)继位,慈禧再度垂簾听政,谕令“竭诚抒悃,共济时艰。”

薛福成遂上《应诏陈言疏》,提出“欲御外悔,先图自強,欲图自強,先求自治。”

他接着提出六策:“养贤才、肃吏治、恤民隐、筹漕运、练军实、裕财用。”

另有《筹海防密议》十条:“择交宜审、储才宜预、制器宜精、造船宜讲、商情宜恤、茶政宜理、开矿宜筹、水师宜练、铁甲船宜购、条约诸书宜颁州县。”广泛涉及内政外交诸多重大问题,以期自強之道,稍裨万一。

面对当时强敌环伺,光绪五年(1879年),薛福成作《筹洋芻议十四篇》。其中利权就有四篇。其余十篇,包括边防、约章、邻交、利器、敌情、藩邦、商政、船政、矿政、变法。全文总结就在于变法,变法是客观形势大势所趋。

薛福成变法的目的,是要赶超西方强国,不致落后挨打。他的变法主张,比康有为的1888年戊戌变法要早上九年时间。

光绪十四年(1888年),薛福成升湖南按察使,但未到任。

光绪十五年(1889年),清廷赏薛福成二品顶戴,任命他以三品京官候補的身份出使英国、法国、意大利、比利时四国。

次年即光绪十六年(1890年),薛福成由上海启程赴任。至光绪十九年(1893年)奉命回国任都察院左副都御史。

出使期间,他与英国谈判订滇缅界务、商务,争回部分主权。同时,他进一步主张学习西方国家,发展机械工业,实行官督商办,促进民族工商业的发展。在政治体制上,他赞赏英国和德国的君主立宪制度。

他在国外对西方国家实地考察,萌发了对中国政治体制和学术思想要全面变法改革的火苗。

薛福成著有《出使英法义比四国日记》共六卷,时间从光绪十六年庚寅正月十一日至光绪十七年辛卯二月三十日。

光绪十九年(1893年),薛福成作为出使大臣,在《出使四国公牍序》中说:“凡遇交涉大事,輒喜断断争辯,……有时用力过锐,彼或怒而停议,然未尝不徐自转圜,未尝不稍就我范围。盖我虽执彼所不愿闻之言,而其理正、其亊核、其气平,出以忠信之怀,将以诚恳之意,知彼不能难我也,然后继然用之以难彼而勿疑。……久之,彼且积感而释疑,转嗛而为敬,欺者不敢复欺,争者可渐息争矣。”

由此可见薛福成铁骨铮铮,坚决捍卫国家尊严和权益,以及他的卓越外交成就。

光绪二十年(1894年)3月,薛福成任职期满。该年5月25日晚,他离开巴黎,径往马赛,登上回国的轮船。7月1日傍晚抵达上海。由于他本来就疾病缠身,一路上又饱受红海的酷热和闽洋台风之苦,困顿不堪,一到上海就病倒在床。7月20日,他突然感染疫病,深夜便猝然与世长逝,终年57岁。

当时正值国家多事之秋,中日甲午战争已经打响,正需人才之时又痛失一位栋梁之才,使许多忧国忧民之士无限伤感。20多天后,上海各界人士为薛福成举行了很有声势的出殡仪式,哀悼这位思想家、外交家。出殡仪式结束后,家人扶着薛福成的灵柩返回无锡。当年11月间,薛福成安葬在家乡太湖之滨的军帐山麓。

唐孝先和妹妹唐孝令在薛福成故居合影。(本文系唐孝先原创作品,转载请注明。配图来自作者提供及网络,版权归原作者所有。)

—END—

作者简介:唐孝先,无锡人,美籍华人学者,现居美国凤凰城。

《无锡闲话》记述无锡历史文化

以文会友,欢迎交流、赐稿

联系邮箱:wuxixhua@163.com

发表评论