北宋的名臣包拯,人称包公,因曾任天章阁待制、龙图阁直学士,故也称为“包待制”、“包龙图”,在中国是个家喻户晓的人物。

包公在民间是一个神奇的存在,而且颇具神话色彩。在名著《水浒传》的开篇中,讲到宋真宗赵桓喜得皇子,只是孩子刚生下来就不住地啼哭,从早上一直哭到傍晚时分,宋真宗没有法子,只好张贴皇榜,召人医治。天庭感动,就派太白金星下凡,化成一名老者,揭了皇榜,入宫中趴在孩子耳朵旁小声地说到:“文有文曲,武有武曲。”孩子马上就不哭了,老者也随风飘然而去。这孩子就是宋仁宗赵祯,而神仙口中说的文曲就是后来的开封府尹包拯,武曲是征西大将军狄青。宋仁宗有了这两位文臣武将的辅佐,果然在位期间国泰民安,天下太平。

人们熟悉包拯,还是因为《包公案》的故事广为流传。包公的故事有小说,有评书,有戏曲,还有数不清的电视连续剧,在民间传播很广。也有很多人认为包公案大多名不符实,真实的包公远没有传说中那么神奇。比如在很有名的《狸猫换太子》故事中,包公帮助宋仁宗找到了自己的亲妈,有恩于皇帝,因而才被委以重任。历史上确有“仁宗认母”一事,发生在仁宗亲政之时,也就是公元1033年左右,而此时包拯还在老家合肥呢,根本不在京城开封,所以仅从时间线上来看,这件事的整个过程与包拯毫无关系。

历史上清官的数量也不少,为什么民间特别愿意把这些公案故事放在包拯身上呢?为什么民间要选择包拯作为司法代言人呢?这还要从包拯的生平说起。

包拯是安徽合肥人,生于公元999年,于宋仁宗天圣五年(1027年)考中进士。他原本被任命为建昌县(今江西永修)知县,因为父母年迈需要照顾,包拯请求在合肥附近就职,就被改任和州(今安徽和县)监税。那个地方离合肥大概有150公里,对于古代人来说还是离家有些远,父母又不想让他离开,包拯特别孝顺,就辞去官职,回家赡养父母。若干年之后,他的父母相继去世,包拯一直到守丧期满也没有出来做官,直到景祐四年(1037年)包拯才赴京候补,获任命为天长(今属安徽)知县。

包拯不仅是个孝子,还是个廉洁自律的官员。端州(广东省肇庆市)以产砚著名,端砚在古代是贡品,现在也是国家地理标志产品。端州的地方官一般都在“贡砚”数额之外,往往额外加征数十倍,用来赠送和巴结朝中权贵,而包拯做端州知府时,“贡砚”数量要求多少就制作多少,而且任满离去时“不持一砚归”,令人称道。

孝子出身的清官已经是人民群众心中的好官了,但是要成为民间的司法代言人,光有这些还不够。在宋史中记载了包拯任天长知县时审理的一个案件,某日有一农人至县衙,申诉自己家里耕牛的舌头不知被谁割了。包拯想了想,就命农人回家宰牛卖肉。宋代宰杀耕牛是犯法的,不久就有人来告状说农人私自杀牛。包拯问他:“你为什么割了他家的牛舌又来告状?”这人吃惊不已,只好承认了自己割牛舌报复农人的事实,包拯就这样巧破了一桩奇案。所谓清官难断家务事,很多案情又曲折复杂,所以民间的司法代言人,必须要聪明,富有智慧。民间有很多精巧的折狱故事,时间久远也没有主角,放到包拯身上来演绎,也就是顺理成章的事。

包拯大概是古往今来最有名的开封市市长了,很多《包公案》都是包公任开封府府尹时审理的,但历史上包拯“权知开封府”的时间并不长,据资料记载大概只有一年半的时间。北宋官员迁徙频繁,除了地方官以外,包拯任职很多,比如监察御史、三司户部判官、转运使和三司副使、三司使等。包拯在任监察御史及知谏院时,他弹劾过很多官员,举报和抨击贪官污吏,其中不乏高官权贵,比如转运使王逵、宰相宋庠、舒王赵元祐的女婿郭承祐和仁宗张贵妃的伯父张尧佐等人。老百姓最担心就是官官相护,包拯如此铁面无私,当然受到百姓的喜爱。

包拯大多时候是从事帝国的财政工作,比如户部是管钱粮的,转运使是中国唐代以后各王朝主管运输事务的中央或地方官职。北宋时地方转运使职权扩大,实际上已成为地方上的最高行政长官,主要也还是主持财政工作。三司使总揽财政收支,租赋及盐铁专卖事务,掌管全国钱谷出纳、均衡财政收支,为中央最高财政长官,号称“计相”。在古代老百姓眼里,一个财政官员只要不贪污,就已经很好了,不仅如此,包拯权知开封府时,为了疏浚惠民河,将当地权贵所有跨河修建的楼台、花园、水榭等违章建筑全部拆毁,使得河水畅通,首都的百姓不再有河水泛滥之忧。由此可见,在官员和百姓的利益发生冲突时,包拯明显地照顾了百姓。

包拯与宋仁宗的君臣关系相处融洽,宋仁宗生性宽厚,包拯也勇于直言,君仁臣直是封建社会人民群众心中最理想的君臣关系,这也是包拯最终在民间司法代言人的选择中胜出的关键因素。人民群众其实也不喜欢那些和领导关系处的很僵的那种人,总觉得那种人情商不高,所以也办不好自己委托的事。

凡此种种,符合这些条件的人,古往今来确实也没有几个,包拯就这样成了中国宋朝版的福尔摩斯,就是外国的读者一定想不到,他真实身份是首都的市长,帝国的财政大臣,这大概就是文化差异吧。

包公戏里有代表性的剧目有《铡美案》、《铡包勉》《铡王爷》,反映了民间的司法诉求和对“青天”的渴望。民间有很多“怨”情,属于司法的边缘地带,官府是不管的,这一口气憋了上千年,憋得很难受,没个发泄之处。比如《铡美案》就很典型,穷书生陈世美家境贫寒,妻子秦香莲相夫教子含辛茹苦,十年苦读的陈世美进京赶考,高中状元后被宋仁宗招为驸马。秦香莲久无陈世美音讯,携儿女进京寻夫,但陈世美不肯与其相认,还害怕皇上和公主知道,于是派杀手想杀人灭口,杀手却很正义,宁可自杀也不干伤天害理的事,几番辗转,还是闹出了人命大案,陈世美最终被包公送上了龙头铡。像陈世美这样无情无义的人,最遭人恨的就是干了“悔婚男儿招东床”这种事,但是宋朝也没有重婚罪,陈世美如果没有派出杀手,包公也不能定其死罪的,甚至可能都无法立案。但是秦香莲就是要借包大人的铡刀,杀了这负心汉,方才能出了心中这一口怨气。

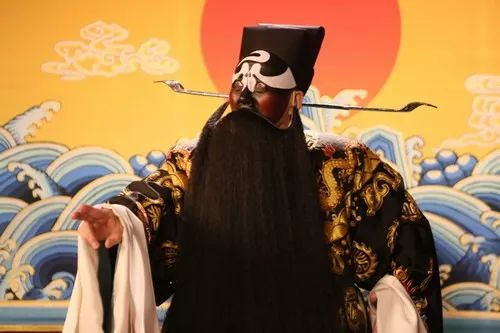

最让包大人为难的案子,还是《铡包勉》,人们心中的包青天不能只是铁面无私的执法机器,也应该是重情重义的好男子。《铡包勉》说的是包拯的亲侄子包勉,刚当了地方官没多久,就贪污了赈灾的钱粮,被人告到了包公手上,包公又气又怒又犯了难。包拯自小丧父(这显然是剧情虚构的,和历史出入很大),由包勉的母亲(即包公的嫂子)一手抚养成人,所以包公把“嫂子”尊称为“嫂娘”。嫂娘如同母亲,对包公恩重如山,包勉又是嫂娘唯一的儿子,就这么死了,嫂娘以后的生活将无依无靠,在公私两难之中,他终于选择了大义灭亲,决然下令斩了包勉,然后再到赤桑镇向嫂娘赔情。包勉没有命案,罪不至死啊,为什么不能从轻发落?而非要从重从严呢?这其实是民间给包公出的一道考题,到底是亲情重要还是老百姓的利益重要?不争气的侄子包勉死了,铁面无私的包大人经受住了考验,包公的脸也是从那一天开始变黑的吧。包公实在太难了,让人同情不已。年轻的朋友可以看一看京剧《赤桑镇》,当代京剧名家孟广禄老师把包公这种情与法的内心煎熬表现得淋漓尽致,这也是京剧艺术的魅力所在,一段唱腔“自幼儿蒙嫂娘训教抚养”,动人肝肠,一句念白“嫂娘,宽恕小弟吧。”催人泪下。

京剧里的包公

民间也很体谅包公的难处,既然让包公背负了这么神圣的使命和千钧的重担,当然不能也不忍心让包大人一个人去战斗,所以给包公配齐了一个豪华团队。包公身边武有侠客展昭相助,文有主簿师爷公孙策,忠仆包兴跑前跑后,还有王朝马汉张龙赵虎四大侍卫等一班得力的兄弟,那些江湖豪杰召之即来,挥之即走。他们带着君王御赐的三口铡刀,行走天下。这时的包公已经是正义的化身,势不可挡,就是到了阴间阎罗殿也有包公的位置,这位包青天“夜间审阴,白日断阳”,铁面无私,刚正不阿,“杀赃官除恶霸伸雪冤枉”。包公战队可能是古代效率最高的战队,就是王爷犯了法必也必须有人管,所以《铡王爷》只是日常打怪,最多算是个小BOSS,仗势欺人的王爷胆敢欺压老百姓,草菅人命,等待他的就是庄严的审判和明晃晃的铡刀。

包公有三口铡刀,分别是龙头铡、虎头铡、狗头铡。这三口铡,铡的是皇亲国戚,贪官污吏,恶霸与土豪;这铡刀只是让坏人胆寒,善良的老百姓则完全不用担心,因为真正授予包公这三口铡刀的,正是民间的劳苦大众。

包拯留给后人的著作是《包孝肃公奏议》(孝肃是包拯的谥号),这是后人整理的包拯为官期间的公文,几乎囊括了包拯一生中所有的奏折、陈表和各种各样的建议、意见。包拯为人的正直与无畏,对国家财政、法令制度等方方面面的中肯见解,都在这书中的字里行间散发着光芒。包拯在《上殿札子》中指出“法令既行,纪律自正,则无不治之国,无不化之民”,这话在今天也有现实意义;在《天章阁对策》中提出了选拔官员要任用有责任、有担当的人,“臣谓今之切务者,在择政府大臣,敢当天下之责,独立不惧,而以安危为己任者。”其实,即使没有《包公案》,包拯也是自己所说的这种人啊。

包拯虽然是大官,但是他的生活还是像老百姓一样简朴。包拯给儿子的家训是:“后世子孙仕宦,有犯赃者,不得放归本家,死不得葬大茔中。不从吾志,非吾子若孙也。”即使没有民间赋予包公的种种光环,仅仅读一读包拯的家训就能知道,历史上真正的包拯也是一个让人肃然起敬的人。

发表评论