——以蓝夏桥“祖先”故事的书写为例

温小兴 朱俊

原文刊载于《赣南师范大学学报》2021年第2期

摘要

蓝夏桥在地方志的记载中是一位客籍身份的革命烈士,而在族谱中则从外地人变成了本地人的“祖先”。其形象的转变表明,当代族谱编修以烈士为祖先,除了具有“根基论”和“工具论”两种特征之外,还体现了在国家认同背景下“家族史”与“革命史”融合的倾向。这既是当代社会少数民族运用正统性的制度和文化象征去建立国家认同的方式,也是民间社会利用“修谱”等传统化实践对红色文化进行吸收和传承的结果。

关键词

红色文化;族谱书写;民间传承;蓝夏桥

中国的姓氏溯源往往热衷于攀龙附凤,追附于上古社会及汉、唐时期的巨家望族、贵胄名臣,这早已为学界所共识。因此,在姓氏中追溯与历史名人的关系,或请名人作序、题词,或把历史上同姓的著名人物作为本族的祖先和先贤成为民间修谱的常规操作。近代以来,红色革命席卷全国,各地的著名人物莫过于对民族解放做出过巨大贡献的革命名人和烈士,族谱在对本族的著名人物进行记载时,出现了新的类别“革命烈士”的记载。革命烈士入谱是以前没有的,这说明族谱名人的选择深受革命与时代的影响。

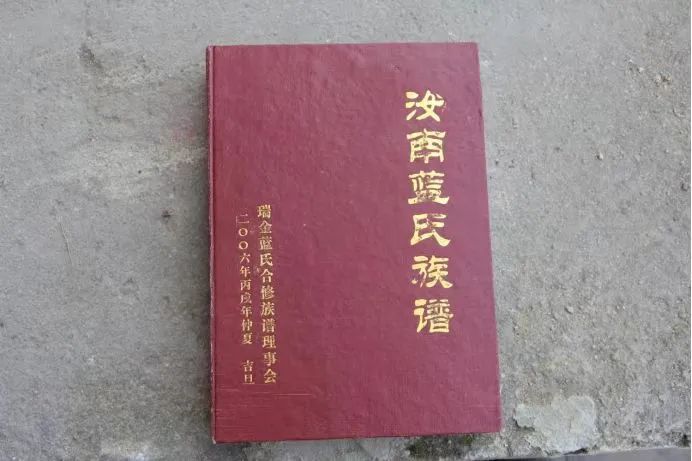

瑞金是红色故都、共和国摇篮,在查阅瑞金各姓族谱的过程中,笔者注意到一位名叫蓝夏桥的革命烈士。蓝夏桥不是瑞金本地人,但在瑞金本地新修的《汝南蓝氏族谱》中却被冠以“二十四祖”的称号,从一个同姓的外地人转变成为本地人的“祖先”,其形象的变化为我们提供了一个考察新时期客家族谱的革命书写与红色文化传承的绝佳案例。

一、从革命先烈到蓝氏祖先:

蓝夏桥形象的转变

改革开放以来,伴随着传统文化复兴、宗族复兴等民间热潮,瑞金民间修谱和祭祖日渐盛行。记载宗族发展的历史是族谱的基本功能,也是族谱编纂的主要目的。瑞金各姓宗族都有大量的子弟参加了红色革命,很多人还献出了年轻的生命,记载族人参与红色革命的历史自然而然成为族谱编纂的主要内容。

在瑞金早期的工农运动和马克思主义思想传播过程中,有一位外籍的革命烈士对瑞金的贡献巨大。1929年,来自福建上杭的蓝夏桥受中共闽西特委委派来到瑞金,建立了中共闽西特委对瑞金革命工作的领导,之后在蓝夏桥与瑞金本地的革命先驱邓希平等人的领导下,发动了瑞金革命史上第一个武装暴动——安治暴动。蓝夏桥也成为最早来瑞金传播马克思主义思想,领导瑞金开展农民运动,建立党支部的早期革命领导人。安治暴动以地命名,发生于瑞金市泽覃乡安治村境内。新修的《泽覃乡志》在记载安治暴动时,特别载有蓝夏桥的传记。

蓝夏桥(客籍)

蓝夏桥(1900—1931),福建上杭县庐丰乡人。学生时期立志革命,并加入中国共产党。1925年从厦门集美师范学校毕业后,回到家乡上杭县庐丰创办“庐丰平民学校”,以教书职业为掩护,扎根串连,从事革命宣传工作。1926年与邓子恢一道在庐丰水屋组织领导了农民武装暴动,1929年由闽西特委委派到瑞金,和邓希平、刘忠恩、谢仁鹤、杨斗文、杨舒翘等人在一起,秘密活动于安治、陶珠、蓝崇、石水、武阳等地发动群众宣传革命。1930年4月上旬,和邓希平等人领导了“安治暴动”,树立了瑞金工农革命第一面旗帜。瑞金县革命委员会成立后,担负起全县党组织建设的领导工作。同年7月,瑞金工农武装扩编为江西地方红军第二十四纵队,蓝夏桥任纵队副司令员。1931年7月,因苏区肃反扩大化,不幸牺牲于瑞金象嘴岗,时年31岁。

《泽覃乡志》上关于蓝夏桥的传记书写,特别标注了他的“客籍”身份,这在一定程度上代表了地方政府对蓝夏桥烈士的态度,一方面对蓝夏桥的革命事迹和贡献进行了肯定,另一方面因其客籍身份又有所保留。《泽覃乡志》在革命历史的书写上,重点在于突出泽覃乡本地的革命烈士的贡献。因此,同为安治暴动的革命领导人,泽覃籍的邓希平的传记记载详细,其篇幅是蓝夏桥的三倍。在瑞金出版的各类官方文献中,凡是涉及瑞金早期革命思想传播的历史,大多会提到蓝夏桥的历史功绩,却鲜有蓝夏桥的专门介绍。但是在民间文献瑞金蓝氏联修的族谱《汝南蓝氏族谱》中却有一则关于蓝夏桥的详细记载:

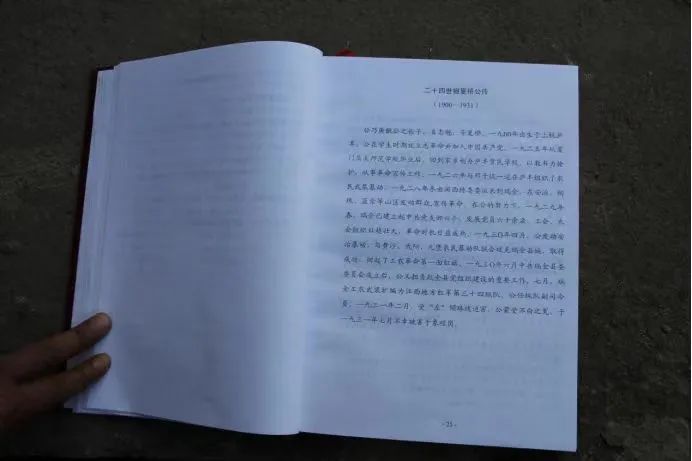

二十四世祖夏桥公传

(1900—1931)

公乃庚猷公之长子,名志魁,号夏桥,一九00年出生于上杭庐丰,公在学生时期就立志革命并加入中国共产党。一九二五年从厦门集美师范学校毕业后,回到家乡创办庐丰贫民学校,以教书为掩护,从事革命宣传工作。一九二六年与邓子恢一道在庐丰组织了农民武装暴动。一九二八年冬由闽西特委委派到瑞金,在安治、陶珠、蓝崇等山区发动群众,宣传革命,在公的努力下,一九二九年春,瑞金已建立起中共党支部六个,发展党员六十余名,工会、农会组织日趋壮大,革命时机日益成熟。一九三0年四月,公发动安治暴动,与黄沙、武阳、九堡农民暴动队联合攻克瑞金县城,取得成功,树立了工农革命第一面红旗,一九三0年六月中共瑞金县委委员会成立后,公又担负起全县党组织建设的重要工作。七月,瑞金工农武装扩编为江西地方红军第三十四纵队,公任纵队司令员。一九三一年二月,受“左”倾路线迫害,公蒙受不白之冤,于一九三一年七月不幸被害于象咀岗。

从这则传记可以看出,蓝夏桥并不是瑞金人,而是福建上杭人,因为受闽西特委委派到瑞金开展革命工作,领导发动了瑞金革命史上著名的“安治暴动”,最后牺牲在瑞金,与《泽覃乡志》关于蓝夏桥的记载基本一致。但不同在于,瑞金蓝氏族谱按照族谱中人物书写的格式对蓝夏桥的家世和字派进行了介绍,并尊称蓝夏桥为二十四世祖“公”。“公”的称呼,是民间一种约定俗成的叫法,同族之中,按照辈分排序,同辈之人称兄弟,长一辈称为“叔伯”,长两辈以上称为“公”,蓝氏族谱对蓝夏桥的称呼按此规则,称为“夏桥公”,实际上是把蓝夏桥划入宗族统一的世系辈分之中,以强调同族之人的身份认同。因为蓝夏桥是著名的革命烈士,又来自瑞金蓝姓的始迁地福建上杭,加上在瑞金安治、陶珠、蓝崇等瑞金蓝姓聚居地发动革命的经历,成为瑞金蓝姓的名人,进入族谱《传记》的行列,并冠以了“二十四祖公”的名号,成为瑞金蓝氏共同认可的英雄祖先。

我们的祖先是从福建上杭庐丰迁过来的,蓝夏桥又是福建上杭人,跟我们有亲戚关系,是我们的本家,我们现在跟福建上杭那边也有联系。他以前利用这个亲戚身份在我们这一带宣传革命思想,发动了安治暴动,我们修谱的时候把他写入族谱,也是为了纪念他。

蓝夏桥进入族谱在蓝氏族人看来是合情合理的,蓝夏桥虽然是福建上杭人,但是跟安治蓝氏有血缘关系。但实际上,当地蓝氏跟蓝夏桥的家族是否存在真正意义上的亲属关系疑点甚多,他们之间的亲属关系从世系上说是一种基于同姓同族的族源想象而建构的亲属关系。

福建省上杭县庐丰蓝氏以大一郎公为始祖,以念七郎公为始迁祖,是蓝氏念七郎公一脉最大的聚居地。安治蓝氏以念七郎公为始祖,以念七郎公系下六世祖仲信公为始迁祖,在世系来源上和福建上杭庐丰蓝氏同属一脉。但是根据1998年和2006年瑞金蓝氏两次派人到上杭庐丰查阅各支族谱,发现仲信公在他们的族谱中都没有直接的记载。

仲信公乃满荣公之子,经查庐丰、丰顺、永定等系族谱,满荣公配三妻:邱氏生子一,四就郎随母舅迁徙永定安居。赵氏生子三,千九郎、千十郎、千十一郎,三兄弟传说外迁,迁向地址无记载,……满荣公生子八,只有赵氏三个子没有外迁详细地址,只有传闻。各支族谱都无叙述,只有传说,众说纷纭,至今无从考证……

因此,他们在编纂瑞金蓝氏族谱时认为可能有两种原因:一是时代关系,交通、通讯不便,仲信公系下与外部梓叔中断联系;二是可能仲信公迁出后改了名字,没有按仲字辈择名,裔孙又无从考证。至此各支蓝氏族谱都无法查实仲信公的原名,只能推理认为仲信公是赵氏生子(千九郎、千十郎、千十一郎)之中的一位。同时留下“是否有误待后辈查据证实”的疑问。

由此可见,虽然依据族人记忆,瑞金安治蓝氏来自福建上杭庐丰,但是安治蓝氏和庐丰蓝氏是不是同一始祖的世系并不明确,蓝夏桥也并不一定与安治蓝氏有亲缘关系。那为什么,瑞金蓝氏在编纂族谱时,在不能完全确认福建上杭的蓝夏桥和瑞金安治蓝氏是否是同一支系的情况下,还是要冠以“二十四祖公”的名号,强调安治蓝氏和庐丰蓝氏的血缘关系?这就涉及到安治蓝氏的革命历史和民族身份。

二、革命历史、民族识别

与地方社会

瑞金市泽覃乡安治村是一个以蓝姓为主的少数民族村落。1989年经赣州地委统战部批准,安治村被命名为安治畲族村,是瑞金市唯一一个少数民族聚居村。据族谱记载,瑞金蓝姓共有9支,皆是大一郎公后裔,分别来自福建长汀、上杭,广东龙川等地。最早来瑞金开基的先祖是念七郎公第六世祖仲信公,于明代宣德年间从福建上杭庐丰乡迁来,是安治村(房)的开基始祖。

(安治)六世祖仲信公,系满荣公之长子,最早由闽省徙瑞开基始祖,字维常,生明朝宣德六年。年二十一岁时,因庐丰祖家居址稠密。在景泰元年,(1450年)携妻带子迁来瑞金,费千金置买蓝玉园(今沙洲坝胡岭背一带蓝屋坝),桃阳隘营下坪二处田山地基(今安治)生子曰,必正。必正之子,仕路、仕深,祖孙三代共同开发蓝屋坝,仕路公德居蓝屋坝,仕深公分居桃阳隘下甲二处始创基业。

1928年,随着瑞金革命形势的进一步发展,瑞金的党组织一直未能与赣南党的领导机关取得密切联系,因此中共闽西特委派共产党员蓝夏桥来瑞金寻找党的地下组织,并相机发展壮大党的力量。之所以委派蓝夏桥,主要是因为闽西特委了解到瑞金的党组织隐蔽在安治乡的蓝田、山崇等山区,而这一带的居民大多姓蓝,民间传说上杭畲族与瑞金畲族有宗亲关系,而蓝夏桥正好是上杭畲族人,可以以走亲戚的身份进入瑞金。因此闽西特委觉得蓝夏桥是最合适的人选。之后,蓝夏桥化装成商人,利用生意关系,与中共瑞金党支部成员邓希平认识,并在安治乡的蓝崇、陶珠、庵子前一带,秘密发展党组织。随着革命队伍的壮大,蓝夏桥与邓希平在安治村发动了瑞金革命史上著名的“安治暴动”。1931年因苏区肃反扩大化,蓝夏桥和邓希平都在肃反中被错杀。新中国成立后,为褒扬烈士,1956年,经瑞金县人民委员会决定,邓希平的家乡安治乡赤沙田被命名为希平大队。蓝夏桥因为不是瑞金本地人,当地政府对于蓝夏桥的纪念活动并不多。

人民公社时期,希平村与安治村在未分村之前都属于希平大队,隶属于安治人民公社。1969年,为了纪念在瑞金红林山区牺牲的毛泽覃烈士,安治人民公社经江西省政府批准改名为泽覃人民公社。1984年,撤社建乡,泽覃人民公社改名为泽覃乡人民政府,各大队改名为村民委员会,希平大队改名为希平村。1985年,希平村分为希平、安治两个村。据分村后安治村第一任村支书回忆:

当时工作不好做,分了工作更好做,当时我们是蔗区有奖扶政策,种植甘蔗可以抵押上缴的粮食,但是希平老是拖我们后腿。当初安治有两个水电厂、一个林场,种植甘蔗,交通方便,晚上还可以用电,生活可以说比较富裕。希平村交通不便,未通公路,所以他们缴公粮非常困难。特别是81年以后,工作越发困难。希平和安治分村后安治村人数为1100多人,蓝姓就有400多人。安治村畲族的比例接近40%,所以可以申请为少数民族村。申报为少数民族就可以享受更多的优惠政策,但是希平村不同意,当时安治把一个发电厂和几座山划给希平村,所以才答应分村。

希平村和安治村分村的理由,一方面是因为希平村和安治村在上缴国家公粮上的分配不均,安治村希望独立成村,另一方面与安治村蓝姓恢复畲族身份,申报少数民族村有关。1978年中共十一届三中全会以后,民族识别工作得到了恢复。这个时期,民族识别工作的重点在于对一些地区的一批人(主要是汉族)的民族成分的恢复与更改以及对一些自称为少数民族的群体的归并工作。自1982年以来,全国提出要求恢复、更改民族成分的约有500万人之多。

为了恢复畲族成分,瑞金蓝氏多次前往上杭庐丰蓝姓畲族聚居地访问调查,查看庐丰蓝姓族谱,收集资料,接续祖源,因此很多资料都是来源于上杭庐丰。经过努力,瑞金蓝氏还先于上杭庐丰恢复了畲族成份。根据《江西省少数民族保障条例》第八条规定“少数民族人口占总人口30%以上的村可以申请建立民族村。”在安治村分村之前,蓝姓村民并不占多数,分村之后,安治村的畲民占到了总人口的40%,又被评为少数民族村。

虽然安治蓝姓居民早已经汉化,除了姓蓝,其他有关畲族的风俗习惯早已荡然无存,但是经过民族身份的恢复,不仅有效激活了安治蓝氏畲族的族群认同,也促进了安治蓝氏和上杭庐丰蓝氏的亲缘关系。瑞金联修的蓝氏族谱,在族源追溯上也按照庐丰蓝氏的族源叙事,以大一郎公为始祖,以念七郎公为开基祖。而蓝夏桥作为上杭庐丰乡人,进入瑞金蓝氏族谱也就有了族源上的合理性。

三、蓝夏桥人物形象

转变的原因分析

为什么只有蓝夏桥进入了瑞金的蓝氏族谱,这就跟蓝夏桥的革命身份和红色资源开发有关。安治村和希平村只有一河之隔,两村共享有安治暴动的红色资源。希平村以“邓希平”相关革命遗址为中心,经过多年开发,已经成为了本地著名的红色村落。而安治村的红色旅游刚刚开始,围绕“蓝夏桥”相关的红色资源进行旅游开发是安治村的主要思路。

希平村有邓希平,我们村有蓝夏桥,他是我们的远房亲戚,也是安治暴动的领头人,我们把蓝夏桥写入族谱,就是要让后人记住他,纪念他,我们不去记载,不去纪念,不去开发,那还能指望谁去纪念。

面对红色资源开发的热潮,安治蓝氏把蓝夏桥作为本族的二十四世祖,写入族谱,无疑具有重申安治蓝氏在瑞金红色革命史上的历史地位的意义。根据《瑞金市安治村旅游总体规划与部分节点修建性详细规划》,安治村将红色景点作为景区资源的主体,以“红色畲族村”为主题定位打造具有红色革命传承和少数民族风情的乡村旅游度假区。“安治暴动”是安治村最为著名的红色资源。安治蓝氏强调蓝夏桥的祖先身份,一方面是把自己塑造成为一个富有革命传统的村落;另一方面也是希望在瑞金红色资源的旅游开发中占得优势。

蓝夏桥原本是中共闽西特委派往瑞金进行革命宣传和动员的地下党员,之后领导了瑞金革命史上著名的“安治暴动”,而进入《泽覃乡志》《瑞金人民革命史》等官方文献的书写当中。虽然蓝夏桥对瑞金革命的贡献巨大,但他并不是本地的革命者,因此,在《瑞金县志》的人物传记中并无记载,即使在《泽覃乡志》的传记书写中也特别强调其“客籍”的身份。与官方叙事不同,在民间叙事中,瑞金蓝氏族谱把蓝夏桥当成自家人,同时作为本族的祖先写入族谱。虽然来自福建上杭的蓝夏桥与瑞金蓝氏不一定有实际上的血缘关系,但是人们相信彼此的血缘关系,因此蓝夏桥进入本地族谱就具有了民间的合理性。更为重要的现实原因在于蓝夏桥是著名的革命烈士,把蓝夏桥建构为瑞金蓝氏的祖先,既可以增加蓝氏在瑞金革命史上的地位和贡献,提升蓝氏宗亲的荣誉感,也可以进一步提升“安治暴动”发生地安治村的社会知名度,促进安治村红色旅游资源的开发;另一方面蓝夏桥也成为瑞金蓝氏和福建上杭蓝氏亲戚关系和族群认同的纽带,可以强化瑞金蓝姓的畲族身份。因此,蓝夏桥作为一种文化符号,已经兼具了国家认同、族群认同的情感性需求和红色资源开发以及少数民族权益等现实性需求的多重含义。

王明珂用“历史心性、文类与模式化情节”来解释这一现象。他认为“历史心性、文类、模式化情节”构成历史叙事文化的结构,是一种关于人们如何思考、组织和叙述历史的文化心态,它产生自社会现实之中,规范或导引“历史”的想象与书写,如此产生的历史记忆与社会现实互为表里,因此也造成一些社会现实的延续。瑞金蓝姓在族谱中把官方认可的革命烈士转入族谱称为本族的祖先首先是英雄祖先的历史心性在当下社会的体现。蓝夏桥作为革命先烈,对瑞金革命贡献巨大,是最早来到瑞金传播革命思想的共产党员之一,这一点在官方文献中已有记载,其历史地位毋庸置疑。因此把蓝夏桥作为本族的祖先首先得益于蓝夏桥本身的英雄事迹以及国家对蓝夏桥英雄事迹的认可。通过族谱对蓝夏桥的书写,就是要把国家认可的英雄转化为本族的英雄,建立家族与国家的关系。族谱就是这样一种文类,既用来说明血缘上的关系,也用来说明血缘上的家族与国家之间的关系。因此族谱的意义就是“家族”得以宣称自己存在,其存在也被主流社会所认知。“模式化情节”则把蓝夏桥的牺牲价值化和符号化,蓝夏桥的牺牲不仅对国家意义重大,也是家族的榜样,家族将继承和发扬其精神,为国家做贡献。这是族谱中的一种结构化叙事,反映了瑞金蓝氏希望通过蓝夏桥建立一种家国关系和国家认同。

在这一文本表征的背后也有地方资源分配关系的现实诉求。蓝姓是瑞金的小姓,人数不多,经过不断的申报才恢复为少数民族和民族村。瑞金的蓝姓能够恢复少数民族身份,得益于上杭县庐丰乡在族源上和文化上的支持与帮助。蓝夏桥曾经以亲戚的身份来到安治村传播革命思想,发动革命,安治村也以此为依据以亲戚的身份回到庐丰乡认祖归宗。瑞金蓝氏把蓝夏桥作为祖先,一是出于蓝夏桥是建构瑞金蓝姓和福建上杭蓝姓亲戚关系的纽带,这一纽带作用有利于恢复瑞金蓝姓的畲族身份,蓝夏桥成为瑞金蓝姓恢复少数民族身份的族群符号;二是随着瑞金红色旅游的开展,与安治村密切相关的“安治暴动”成为重要的红色旅游资源得到政府的重点开发,但是安治村在这一资源开发中跟邻村相比始终处于劣势。因此,安治村不断提升蓝夏桥在安治暴动中的地位,宣传和纪念蓝夏桥,也是希望在打造“红色畲族村”中获得更多的优势。

四、结语

对于攀附名人作为祖先的研究,学界形成了“根基论”和“工具论”的两种论点,一是认为攀附名人是基于血缘认同的需要,一是认为以名人为符号进行资源分配的工具性利用。从瑞金的例子可以看出,瑞金把革命先烈作为英雄祖先,兼具“根基论”和“工具论”的两个方面的特点。通过把“蓝夏桥”作为二十四祖,实际上反映了安治蓝氏畲族的族群身份,但是这种身份认同并不是以实际血缘关系为基础的“根基性”认同,同样以蓝夏桥作为瑞金蓝氏与瑞金苏区革命和畲族身份发生关联的符号,也不仅仅是“工具性”的利用。当代族谱编修以烈士为祖先,除了具有上述两种特征之外,还表达了在国家认同的背景下民间社会对自身历史的书写,这是一种家族历史观的表达,这种书写是把国家与家族紧密结合在一起,是寻求自身历史感和归属感的过程。“家族史”与“革命史”的融合,既是当代社会少数民族运用正统性的制度和文化象征去建立国家认同的方式,也是民间社会利用“修谱”等传统化实践对红色文化进行吸收和传承的结果。

瑞金作为著名的爱国主义教育基地和红色旅游胜地,以其独特的地位、丰富的内涵焕发出巨大的政治价值、文化价值和经济价值,得到了全方位的重视和开发。在改革开放后瑞金首次编纂的族谱中含有大量的红色文化内容,实际上是编者有意识地把家族的历史文化统一到国家文化和地方文化发展的体系之中。族谱的革命书写把国家历史具体到家族的家族史中,既保存了家族的革命历史,也把“继承革命传承,争取更大光荣”作为家族的价值追求。“官方的文化霸权和地方精英的中介作用使帝国的意识形态渗透到民间,在我们看来似乎是民间自身创造的文化,其实,它有可能就是民间对官方意识形态的一种模仿,或者经过民间化过程之后的民俗现象。”族谱根据时代要求把官方文献中倡导的主流意识形态导入民间文献的过程,既可以看成是国家意识形态的民间化,也可以看成是红色文化民间化传承的结果。因此,在瑞金蓝姓重修的族谱中,一方面通过把官方认可的革命先烈“蓝夏桥”转化为本族的“英雄祖先”,既表达了对国家意识形态的认同,另一方面通过“蓝夏桥”建立与福建上杭畲族的亲戚关系和族群纽带,强化了地域之间的畲族认同。国家认同与畲族认同两者并行不悖,有机结合,很好地放置在红色文化传承的家国叙事当中。在民间的修谱运动中,民间用传统的书写方式表达着家族与国家之间的关系,把国家意志转化为民间的意识形态,也可以说是传统时期士大夫“化乡”理想的延续。

(注释从略,详见原刊)

END

![[温小兴 朱俊]从革命先烈到英雄祖先:客家族谱的革命书写与文化认同——以蓝夏桥“ [温小兴 朱俊]从革命先烈到英雄祖先:客家族谱的革命书写与文化认同——以蓝夏桥“](https://miehuo119.cn/uploadfile/thumb/20240226/1708955611740_1.png)

发表评论