●

新中国革命历史题材中国画的笔墨之变

︱刘坚︱

文化应该是“由世上最好的思想和陈述构成”,而“美的艺术带来道德的提升”,它们的目标是让理性和信仰的意志广泛流传。艺术对社会能够起到一种塑造的作用,与“艺术是对社会生活的反映”这一理论形成相互作用的因果关系。在肩负社会责任与教育功能的绘画品类中,历史画无疑是最为重要的一个绘画类别。中华人民共和国的成立意味着新的历史纪元的开始,从国家建设的立场出发,需要重建另一种信仰体系来改造原有的价值观念,新中国历史画便有塑造新中国历史、建构新中国社会价值观念的叙事任务。1949年至1966年间由政府文化部门组织创作了革命历史主题的绘画,主要用于爱国主义教育而陈列在国家重要的博物馆与美术馆,历史画创作得到了国家层面的支持。出于塑造国家形象的目的,新中国动员了空前的美术力量来从事历史画的创作,对于历史画创作而言,这是一个非常重要的历史契机,它开创了中国历史画创作的繁荣局面。

历史画并不是简单的图绘历史,在本质上,历史画要反映历史意识与社会价值观念,是一种传达历史观念的艺术形式。历史画需要记录的是民族国家共同的历史记忆,它所描绘的历史必须获得民众的广泛认同。历史意识决定了历史画的创作观念,历史画的叙事性强化了集体的记忆,体现了国家的审美意志,进而在审美的层面建构纪念碑性的特质。基于共同的历史记忆才能塑造民族国家的精神内向力,使族群具有归属感,使国家的身份得到强化。历史画通过艺术的表现,树立国家精神的象征,使历史直观化、具体化、细节化,使历史以视觉的方式被民众感知。历史画通过形象化的叙事将历史凝练为集体记忆、民族记忆,输出价值观念,成为传达国家精神的媒介载体,在博物馆等公共性空间不断制造仪式化的观看场域,将历史嵌入民众的意识之中,进而塑造民众的历史意识。

传统的笔墨与现实生活存在隔膜,精英化的美学趣味使它无法传递底层民众的审美诉求,在美术史上占据高位的山水画传统更是远离生活实际,而人物画的式微显示出中国传统绘画造型方面的弱点,难于胜任历史叙事的任务。实际上,中国近代以来的绘画革命所针对的主要是元明以来的文人水墨绘画传统,如果再强调其所指,则是指这一传统不能担当起塑造国民强健精神的任务,不能培养国民认同的意识。某种程度上,近代以来的美术革命就是一场针对国画这一旧形式的改造运动,而以透视、解剖等知识为认知基础的写实性造型方法的引进,意味着美术学科科学方法的建立,在近代文化革新运动的背景下,它与学习西方的科学技术思想以建立富强文明的国家诉求是相统一的。对比西方的绘画传统,这一绘画传统缺乏宏大叙事的观念与形式。尽管中国古代也有人物故实画这一绘画样式的存在,但它并不具有现代历史画的公共性特质与功能。所以徐悲鸿通过在欧洲美术学院的学习后,把欧洲的写实造型方法带到中国,身体力行地进行了中国画的改良实践,他的作品《愚公移山》《九方皋》等就是通过西方造型观念结合中国传统绘画的媒介材料来讲中国故事的历史画范例,为中国画的表现拓展了空间。在20世纪20至40年代中国绘画的现代性探索实践中,以徐悲鸿调和中西的主张为代表,结合西方的写实造型方法改造传统中国画,重要作品还有蒋兆和的《流民图》等。同一时代,岭南画派的画家们从日本绘画的现代性探索实践中学习经验,将现代性的事物作为国画创作的题材,拓展了国画的表现空间,使国画的表现与现实生活发生关系,在关注现实以及笔墨革新方面也做出了极具现代性的探索。

对国画的改造除引进写实性造型方法外,另一个方面就是对国画笔墨的改造。笔墨涉及媒介材料的特性,体现着国画之为国画的特质,也是一个画种存在的前提,如果对国画的改造导致其语言与油画、水彩等画种出现同质化,某种意义上则意味着国画的消失。因此,如何在写实性的基础上提升笔墨语言的表现力,成为中华人民共和国成立之后新国画探索实践的另一个重要任务,而这一任务是以人物画为核心来实现的。在中华人民共和国成立之初的革命历史题材美术创作活动中,国画占比比较小,产生重要影响的作品数量有限。当时流行的观点认为,国画,特别是山水、花鸟等品类,难以进行历史主题叙事,并且对现实生活关注不够,所以以历史主题国画创作为中心,围绕人物画的写生性笔墨探索成为新国画的首要任务,而国画人物也在新中国美术发展中获得了空前重要的地位。为了使新国画的笔墨语言产生与传统书法笔意相匹配的形式趣味,写生性的速写笔触趣味逐渐形成了新中国人物画笔墨造型的核心,通过“速写”这一写生手段,强调了笔触的抒写性,为笔墨带来了新的形式感。

李斛 广州起义·草图之二 素描

纵65厘米 横90厘米 1957年 中央美术学院美术馆藏

新中国成立以来的历史主题绘画创作,在叙事表现上可以归纳为情节性与非情节性两种方式。因为主题的限定,历史画是一种以叙事为主的绘画类型。一般来说,重要的历史事件或历史史实,一定有具体的时间、地点、人物、事件这四个关键要素。革命历史题材美术创作的主题主要突出了情节性叙事,以情节性的场景表现为主,绘画表现上往往需要具备四个叙事的要素。情节性绘画落实在具体的实践层面,依赖于写实性绘画造型体系的支撑。对于国画的笔墨实践来说,情节性叙事意味着绘画要通过对某一历史场景的模拟,再现历史史实,因此情节性叙事主题的绘画实际上是制造视觉真实感的模仿性绘画。王盛烈的国画《八女投江》是典型的情节性叙事表现,这件作品主体人物造型采用了西方的体积塑造观念,语言上用书写式的笔触线条进行勾勒,结合皴染技法对人物进行描绘。江水的表现直接采用中国传统国画的白描勾勒法,施以晕染技巧以强化层次,山石以融合中西的方法与观念进行塑造。作品以情节性叙事表现取胜,在人物形象与场景表现上具有很强的艺术感染力,可以看出作者试图将观众带入真实历史情境的努力。

王盛烈 八女投江 (局部)纸本设色

纵144厘米 横367厘米中国国家博物馆藏

不可否认的是,一方面,在模拟现实的再现性表现方面,国画的确不及油画所具有的写实性表现力与感染力。另一方面,在历史画的绘画性叙事中,过于写实的造型容易引起历史真实与图像观念的相关争议。例如李斛的国画作品《广州起义》就遭遇了丑化英雄形象的批评,使得这件作品远离了革命历史画的传播体系。李斛有非常扎实的造型功底,他的作品基于素描的方法用体面结构来塑造人物形象,是在徐悲鸿与蒋兆和笔墨实践的基础上所进行的新探索,不同的是,李斛塑造人物形象的笔墨更加接近于水彩,具有视觉上的真实感,所描绘的人物有非常准确的造型,而这种真实准确也让画中人物和现实生活中的人物形象更为接近,更具有个性特征。也就是说,这一形象并不是新中国理想中的英雄形象。理想的英雄形象需要大众的普遍认同,在面向大众的美术创作观念中,即使是普通民众的形象在新中国绘画中也具有理想化的倾向。这种理想化的造型模式是在延安解放区美术运动中开始形成的,可以说延安美术的造型精神始终是新中国革命历史题材美术的灵魂。

经历延安美术运动的石鲁,一方面,在笔墨的转换上保留了他在版画创作中刀法组织方式与造型结构方面的经验,在构图经验及画面的空间造型观念上也得益于版画上的创作成就。另一方面,他的革命经历让他对革命历史题材绘画创作有更为深切的感受。同时,与他共创长安画派的同道赵望云已经以写生的经验将笔墨带入了社会现实生活之中,其笔墨表现出浓郁的生活感,有着写生而来的直观体验与鲜活感受,保留了直率、朴素的生动感。石鲁的革命历史题材中国画创作正是基于这样的美术创作经验与笔墨实践基础。这些造型与笔墨变革上的成果以及石鲁的革命文艺创作观念为其革命历史题材创作做了技术与观念两个方面的积累。

石鲁创作的国画作品《转战陕北》是新中国改造传统中国画的代表性成果之一。石鲁1940年来到延安,曾在延安陕北公学学习,早期主要从事木刻版画创作,有丰富的革命经历。石鲁善于谋划画面的空间结构,营造宏伟的气势。造势是石鲁绘画创作的一个重要特色,1949 年创作的版画《打倒封建》就已经显示了他掌控画面、营造气势的能力。石鲁的作品往往并不单纯地把人物作为主体,而是山水与人物处于同等重要的地位,让画面空间与人物形成一个整体,通过对空间结构元素的控制营造符合作品主题内涵的氛围,使主体人物的情绪与山水融为一体,充满绘画的空间,整个画面的情势都被画家的笔墨所主导。《转战陕北》堪称历史题材美术创作极具艺术表现力的作品之一。从画面的空间表现来看,石鲁采用的是西式的透视空间,存在近景、中景、远景的空间层次,作品构图为对角线结构,人物被放在中景偏右的位置,主体人物毛泽东的形象刻画尽管简略但极为传神。作为长安画派的旗手,石鲁的山水皴法是由写生而来,来自对自然的观察体会,《转战陕北》的山水皴法实际上具有西画体积塑造的痕迹。此外,作品肆意纵横的抒写性笔墨使黄土高原的壮阔地貌被淋漓尽致地表现出来,也从侧面烘托了人物的情绪,可以说这是一幅富含革命激情的历史画作品。

《转战陕北》有意弱化了叙事的情节性,将水墨的媒介特性强化,使笔墨的性格凸显出来,山石与人物采用了书写勾勒的方式带动体积塑造,有着版画线面结构表现的力量,产生一种表现性的语言风格。石鲁并不是模拟视觉真实的写实性描绘,而是具有表现性的一种笔墨塑造,笔墨并不是通过模仿素描的明暗调子来塑造体积结构,也就是说,笔墨并不是以削弱其媒介特性为代价来塑造形象,这样就使笔墨脱离了被物化的危险,其精神性便得到凸显。在笔墨变革的过程中,以徐悲鸿与蒋兆和为代表的改良主义画家,作品中的素描意识要更为突出,在笔墨与形象的结合上,笔墨是从属于形象塑造的。

石鲁 东渡 (局部) 钢笔草图

纵118厘米 横78.5厘米

在新国画的人物画的改革中,速写笔意代替了书法笔意,速写笔意的勾勒笔触及墨色的干湿浓淡变化形成笔墨的形式基础。这一新的笔墨形式与西方空间体积造型观念的结合,成为新中国革命历史题材美术创作的新传统,书写性的速写笔意成为新国画重要的形式来源,也是新国画产生画意的基础。结合笔墨形式表现与非情节性叙事探索的历史画开始在20世纪80年代出现,杨力舟与王迎春创作于1984年的作品《太行铁壁》是其中较具代表性的作品。《太行铁壁》以刘邓大军建立太行山革命根据地,进而控制中原的重要历史事件为主题,在表现方法上采用了突出形式语言的做法,人物的形体变化与山石崖壁的结构融为一体,主体人物呈现为山崖石壁的视觉感。《太行铁壁》在叙事上并不表现确定的某一时刻、某一场景,并不是对某一历史事件具体情节的再现,是非情节性的绘画。笔墨形式语言在这里发挥了重要作用,成为绘画叙事的主体,使作品的主题得到升华。在这里,笔墨形式服务于主题并具有了自主性,使作品的纪念碑性主题得到升华。《太行铁壁》通过对太行山形象的意指,突出对重大历史事件的歌颂与纪念,凸显了历史画的纪念碑性。从写实性的角度来分析,作品具有两重视觉形象,一重是太行山石的崖壁,一重是革命历史人物群像。当我们观看这幅作品时,首先会同时感受到这两重形象的存在,这两重形象是共存于画面之中并相互依存的,人物身上的体积结构与笔墨语言同时构成了山石的皴染结构,并将山石的宏伟体量与人物群像的崇高感衬托出来,进一步强化了历史主题的纪念碑性。

笔墨形式的风格化表现,是一个不断发展的过程,对于革命历史主题绘画而言,即使鼓励形式的多样化创新,也不允许媒介材料与形式元素的抽象性超越历史主题,必须在现实主义的范畴内进行艺术表现,着力于主题内容的传达。一般来说,革命历史主题的绘画实际上带有一种超个人化的、非个性化的色彩,除非艺术家创造的个性化笔墨形式被公众广泛认可并得到国家历史叙事观念的认同。也就是只有激发大众公共性认同意识的笔墨形式才能被国家主导的历史叙事系统所接纳,而如果这一个性笔墨充溢了个人化的情绪与私人化的情感则不会被接受。革命历史题材绘画的这种风格导向,某种程度上是排斥个性的。那些能够激发集体认同的笔墨形式,才是历史画的重要形式取向,对于革命历史题材美术创作而言,形式的存在是为国家价值观念的传播服务的。

中国画笔墨的现代性改革一方面是引进西方的写实性造型方法,对传统笔墨进行祛魅,将中国画从个人化的笔墨游戏当中解放出来。另一方面是倡导现实主义的创作观念,深入生活,以现实生活为依据,进行写生实践,扩展国画的题材。特别是在中国人物画的改造方面,作品在语言方面不是以书法笔墨为中心,而是以书写性的速写笔触为核心展开笔墨形式的探索。新中国国画的实践探索目标指向的是革命历史主题的叙事担当与责任,通过主题性美术创作的铸造,新国画赖以存在的笔墨形式趣味得以确立。在革命历史题材美术创作的影响下,这一笔墨趣味显现出非个人化的、非个性化的特质。同时,笔墨形式所具有的形式感与历史主题的宏伟叙事相统一,尽管处于宏大的叙事主题之中,但笔墨形式并不会被宏大的叙事内容所淹没,它同时又具有风格化的一面,这为20世纪以来重大历史题材与文明历史题材国画的多样化笔墨实践奠定了基础。

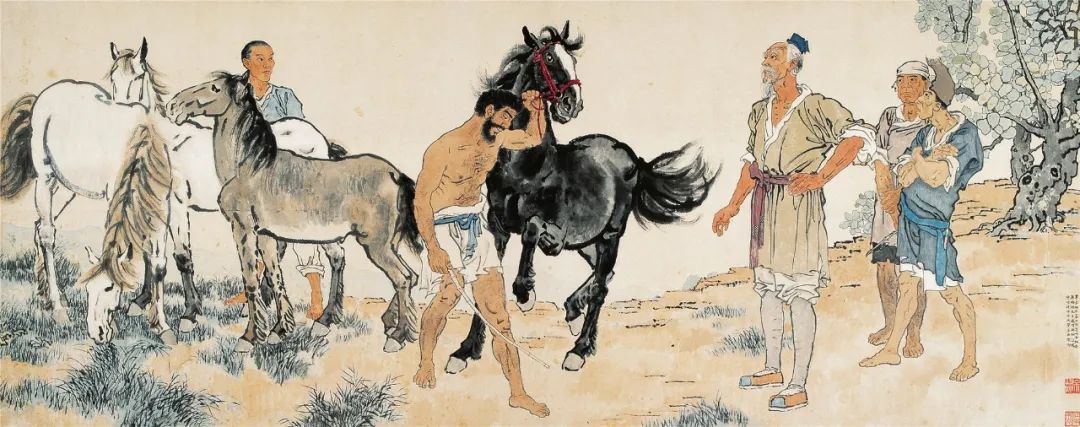

徐悲鸿 九方皋 纸本设色

纵139厘米 横351厘米 1931年 徐悲鸿纪念馆藏

作者为广西艺术学院教授

发表评论