叙拉古之惑案:本文立意源于长假最后一天,原本打算一口气全部写完,但是后来被人拉去吃酒了,就拖了一个尾巴没有完结。长假上来,事又特别多,也就耽搁了。所以原文开篇交代的时间点可能会对读者造成困惑,特此说明。

长假期间,实在是太散漫了,既没完成什么文章,也没什么看什么书。手头上同时在写的两篇文章,虽然都打好了腹稿,但因为要引用的材料太多,一时半会又写不完。现在我已经养成了一种几天不吐槽,就心理空荡荡的感觉。所以决定把这篇文章写出来。

上次我写了一篇叙拉古之惑:北大历史系里的江湖——罗志田《北大历史系的地震》笺释一文,采用的是笺释的方法来写,当时我就谋划了今天这篇文章。采用笺释的方法,主要是因为我对于周一良先生的生平了解也不是很多,所以采用笺释的方式切入,会能更好勾勒出周一良先生的形象和事情的原委。我也不确定自己这种特殊的叙述方法是否是受陈寅恪的书写方法,如果是,那我也算是陈寅恪先生的私淑弟子,哈哈,开个玩笑。

至于为什么要放在今天写呢,主要是昨天是陈寅恪先生的祭日,我朋友跑来跟我说,我一脸茫然,看了一下朋友圈呢,又觉得网上写的文章实在是太水,不如我的干货多。这里尤其要提到李继宏这个人,翻译了一本《瓦尔登湖》居然不知天高地厚的开始非议起陈寅恪来,简直不知所谓。所以,干脆今天来一篇“马后炮”,凑个热闹。

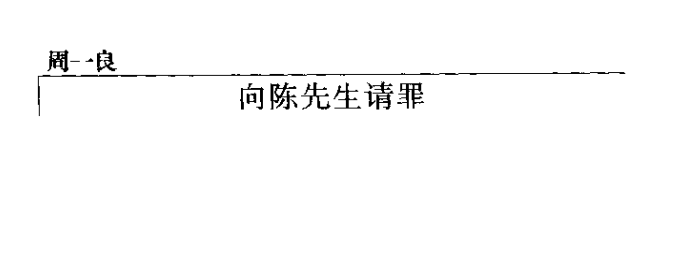

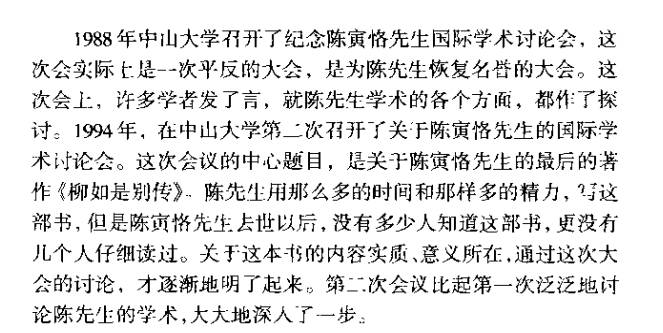

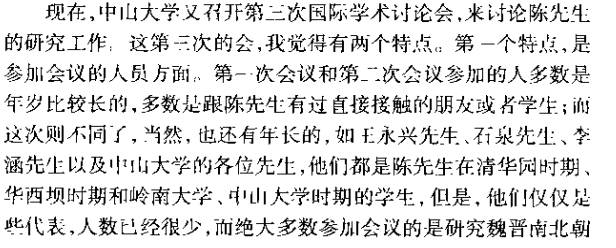

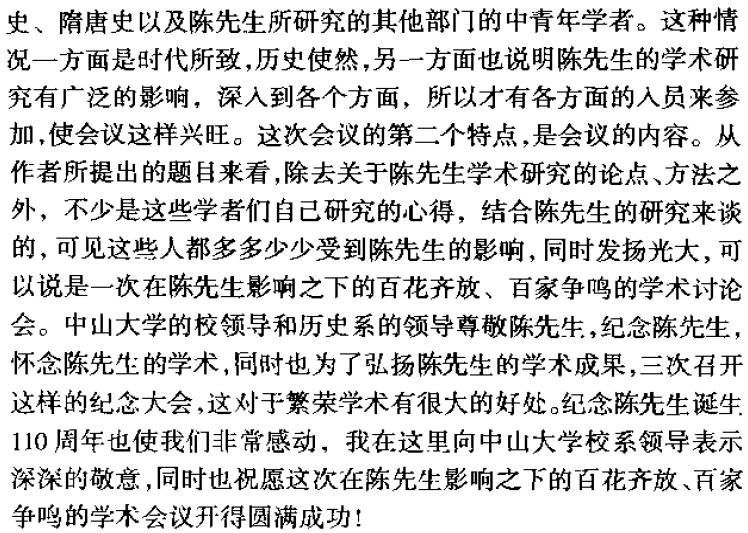

周一良先生这篇文章,是99年的时候,在中山大学主持召开的纪念陈寅恪诞辰110周年学术研讨会议上的一次发言,在此之前,88年也召开过一次纪研讨会。99年这次会议上已经身患帕金森综合症,只能座轮椅的周一良先生已经无法宣读这篇文章了,只能由陈寅恪当年在中山大学的弟子胡守为代为宣读。周一良先生2001年下半年去世,享年88岁。究竟是什么样的心结使得已近油尽灯枯的周一良从北京赶去广州参加这一纪念陈寅恪的学术会议?且容我细细道来。

周一良先生说88年那次会议是一次“平反大会”,所言非虚,那一次连广东省副省长都去了。李继宏在《陈寅恪走上神坛的之路》一文中说:“中国学术期刊网去检索,在20世纪80年代以前,全文含有“陈寅恪”的文章只有零星几篇;1980年以降,这个数字逐渐多了起来,主要是因为那年上海古籍出版了我前面提到的几种陈著。但直到1994年,这个数字仍然只有212篇,不及其他历史学家如向达(223篇)、吴晗(245篇)、陈垣(269篇),比起范文澜(434篇)和郭沫若(508篇)更是连一半都不到。陆键东这部传记(《陈寅恪的最后二十年》)面世以后,这个数字逐年急剧上升,到去年已经高达3869篇。”

这虽是实情,但是我们必须注意到一点,相比起来,那几个”红专历史学家”,陈寅恪当年是“反动学术权威”,确实没有人敢,也没人会引用陈寅恪。但是,我们也看到了自改革放开之后,陈寅恪重新回到学术视野中,这个数字就很快得到提升,已经开始一些红专学者并驾齐驱。所以李继宏的说法其实是有问题的,固然不能否认陆键东所写陈寅恪这部传记具有推波助澜的作用,但陈寅恪声望的复苏,在此之前就已经快速上升,就算没有陆键东的这部传记,其实陈寅恪超过我们那可怜可笑可耻的郭老也是指日可待,对吧?我想李继宏心理也是很清楚,郭老的学术声望几乎已经属于过街老鼠的地步了。

这里说句题外话,虽然郭老风骨实在是五行缺钙,但是一定要说郭老人品怎么差,倒也不尽然,郭老很少整人,这个跟一些学阀是不同的,我觉得郭老又是一个高尔基,会吹捧,但不整人,这一点还是必须注意到的。另外,今人总是拿一些郭沫若的诗嘲笑他,这里可能也有点误区。郭老不会对自己儿子的死无动于衷,晚年那些肉麻吹捧的诗,很有可能是故意满地打滚发泄一种不满情绪。当然,我这仅仅是以一种个人的解读,并不绝然的认为是个无可置疑的结论。

从几次陈寅恪研讨会的阵容来看,几乎把陈寅恪在世时的弟子都集齐了,因为陈寅恪在除了在清华和中山大学任教之外,还在北大和燕京大学讲过课,所以陈寅恪的学生可以说遍布天下,虽然陈寅恪的弟子时下没有那些“民国大师”的名头那么大,但是在中国的历史学界,这些人那各个都是如雷贯耳,集合在一块,足以拉起一支超越北大历史系的全明星阵容。当然,其中本身就有很多是北大的。

中山大学虽然主办了几次陈寅恪的纪念研讨会,但是陈寅恪先生晚年其实和中山大学关系非常僵。陈寅恪说过,自己的藏书就算烧光也不会留给中山大学,64年过年,中山大学派人去给陈寅恪拜年,还被陈寅恪轰了出去。当年陈寅恪之所以留在中山大学,完全是看在岭南大学陈序经校长的面子上,后来岭南大学并入中山大学,陈序经校长靠边站之后,可以说,陈寅恪对于中山大学是谈不上情感维系的。其实陈寅恪一辈子最惬意的时光还是在清华。

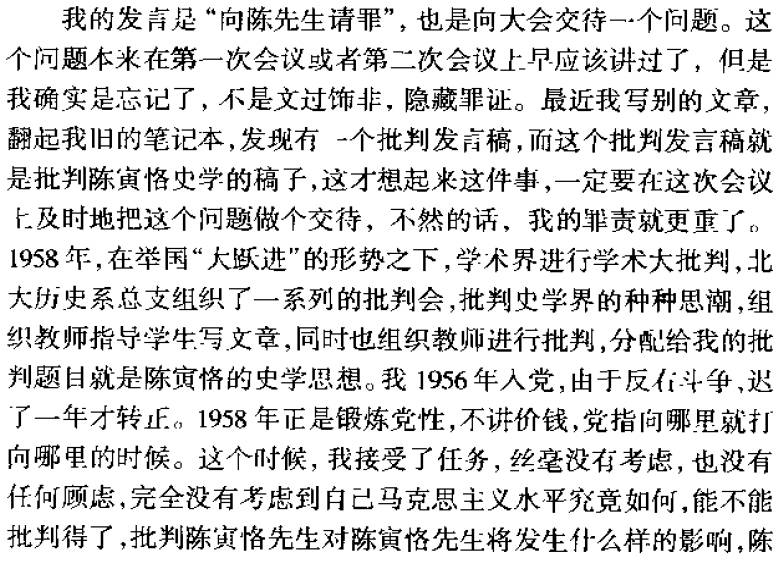

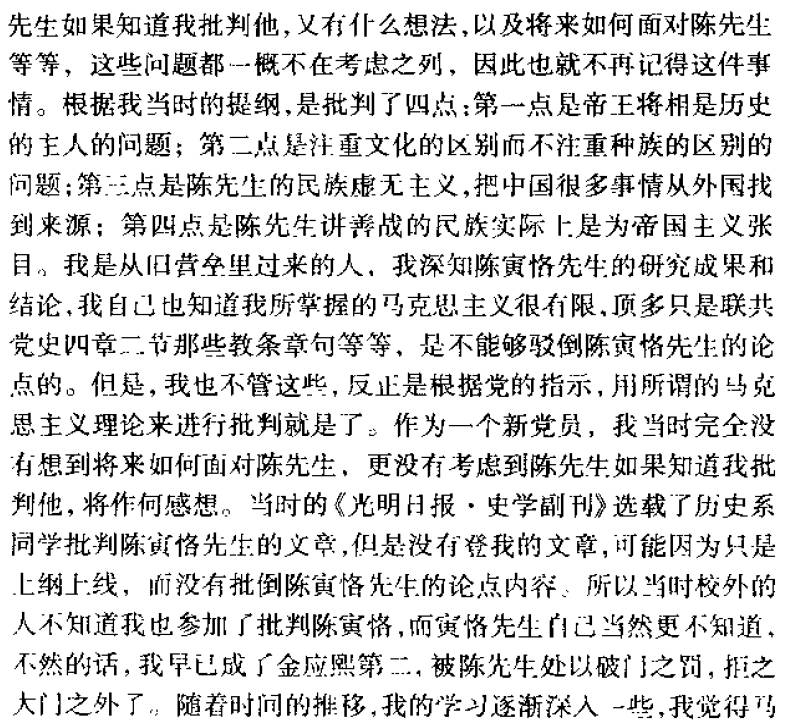

周一良请罪是他文章的核心观点,也是本文的核心内容。正如标题“陈寅恪的衣钵和绝罚”。看过我写陈寅恪的朋友都知道,陈寅恪一生史学三变,真正奠定学术宗师地位的是中古史方向。我们经常说陈寅恪在清华国学研究院里如何如何,其实陈寅恪当时在清华上课的内容,天知道有几个学生听懂了,在我的印象里,在清华国学研究院这段时期,直接是受陈寅恪的佛经翻译课程影响,后来从事佛教或者中西文化交通史研究的学者,几乎一个都没有。季羡林先生那都是陈寅恪后来从事中古史研究时听课的学生。而陈寅恪后半生写的《论半生缘》和《柳如是别传》那是将自己埋首于历史,是“心中有气”(黄永年语),虽然也是学术研究,但是并不能说对于历史学研究贡献了多少。因此,陈寅恪先生的分量最重的衣钵也就是在中古史。

周一良毕业于燕京大学,毕业后一年,曾去清华大学旁听陈寅恪的讲课。因为周一良先生是世家子弟,曾祖父周馥是安徽人,发迹于淮军李鸿章账下,曾经官至两江,两广总督,不仅和陈寅恪家世相近,陈周两家还是世交,周一良的父亲周叔弢是民国著名藏书家实业家,和陈寅恪的大哥陈衡恪过从甚密,所以周一良与陈寅恪的关系很好。虽然没有在学校里正式的师徒名分,但是交往频繁,入室问学,因此周一良是陈寅恪的入室弟子的身份。

周一良先生家境优越,所以从小是由父亲延揽名师在家里读书,其中最出名的一个家庭教师是我们嘉兴人,文字学家唐兰。由此可见周一良先生的旧学功底也是相当可观的。后来周一良先生,入了燕京大学历史系就读,读书时,就深受邓之诚先生的常识,毕业则加入了傅斯年领导下的史语所工作,当时傅斯年对于周一良也是相当看好。燕京大学历史的洪业先生一看,自己的得意弟子居然被傅斯年挖了墙角,心想坏事了。于是找个机会,就安排周一良去了哈佛大学读博士,条件是博士毕业后,得回燕京任教。后来周一良凭借对于密宗的研究获得博士学位,于二战结束后回国。

这里有一件事,得说明一下,洪业先生的名声在当下的中国不彰,原因有两个,第一是燕京大学被分拆后并入其他大学,也就烟消云散了。第二是洪业49后一直在国外,自然也就没有什么影响力。但是在民国时,洪业堪称是一代“学阀”,和胡适、傅斯年、顾颉刚并为民国史学界“四大学阀”,这里得学阀并不带有贬义,只是形容他们的门生广布,势力庞大。在学术上,洪业获得过法国设立的汉学研究奖项“儒莲奖”,这个奖很有学术声望,冯友兰、饶宗颐也得到过。当时洪业先生是哈佛燕京学术基金在中国的总负责人,因此洪业利用这层资源可以广纳门徒。周一良就是这样被洪业“勾”去的。因为洪业和傅斯年都是个性很霸道的干才,互相之间难免有些竞争关系。因此洪业一看周一良被挖走了,自然要想个办法搞回来。无独有偶,傅斯年后来听说周一良回来,也在给胡适的书信里表示,要把周一良请到史语所,给予教授的职称。其实,周一良在美国期间遇到过胡适,胡适也表示,想请周一良学成回国去北大任教,胡适当年有个计划就是把北大建设成为世界一流大学,周一良可以说是这个计划中的一部分。

当时,北大、清华、史语所虽然也有斗争关系,但是因为学承关系都比较密切,所以有竞争但走得比较近。而燕京大学因为是教会大学,且因为二战时,没有迁居西南,因此和这三家关系比较疏远。

周一良先生在哈佛时,和杨联升,吴于廑是同学。周一良当时被公认是最能继承陈寅恪学术衣钵的传人。而且周一良在哈佛所学的方向也和陈寅恪的早年在哈佛的方向比较一致,周一良主修梵文。据北大历史的评价,周一良的梵文水平还远在陈寅恪之上。当然应该不会超过季羡林,毕竟方向不一样。

应该说周一良先生只是一个对学术用心的书生,对于政治是没有什么兴趣的。49之前,基本上还是比较自由主义的。对于国共都没有什么好感,但是周一良自承,当时多少受到一点左翼的影响,所以在家书中,也会不恭敬的称胡适为“文化买办”,其实周一良一家和胡适的关系不错的。周一良的父亲知道胡适研究《水经注》,还让周一良把一部收藏的善本送给胡适。49后,周一良思想上迅速向新政府靠拢,积极表现自己。56年就参与到对胡适的大批判中去。而周一良的恩师陈寅恪对于批判胡适的运动,评价了一句“一犬吠影,十犬吠声”,陈寅恪先生也算是毒舌,高傲的人都这样,要么懒得说话,真看不惯忍不住的时候,往往一句话直接戳人心窝。大概是周一良和祁同伟厅长一样,太要进步了,58年接受组织的安排,批判起陈寅恪了。认为陈寅恪的史学研究方法是考据之学,不懂得辩证法的真理。

当时,大逆不道的学生除了周一良之外,还有一个中山大学的金应熙,这个人的反噬,让陈寅恪大为光火,直接就绝罚了。后来金应熙去了香港任教,据说后来金应熙表达过悔过之意,还托人给陈寅恪捎去了一点东西,陈寅恪也很高兴。金应熙在香港大学有一个弟子李玉梅,博士论文就是做陈寅恪的。

周一良提到陈寅恪的洞察力过人。这个没错,其实在陈寅恪时代,并没有什么中古的考古材料被发现,大家都是基于同样的材料做研究,之所以陈寅恪的史学研究能独树一帜,另辟蹊径的解释历史,那是就是因为天赋过人。

虽然陈寅恪不知道周一良这篇批评他的文章,但是对于周一良改宗马列研究历史,似乎也有所耳闻,于是在那篇陈寅恪口授,由汪筏记录的回复中科院请陈寅恪北上任职的信众,特别提到了一句:“我要请的人,要带的徒弟都要有自由思想,独立精神。所以周一良也好,王永兴也好,从我之说即是我的学生,否则即不是。”提到这句话似乎是特别针对周一良说的,因为这句话是典出《约翰·福音》,耶稣对犹太人说:“你若听我的话,你就是我的门徒。”周一良毕业于燕京大学,不会不知道这句话的用意。后来在陈寅恪的文集中,删去了一段和周一良有关的记载。这里有两种可能,第一是陈寅恪自己的意思,第二是文集编订者复旦大学蒋天枢教授擅自做主。不过以蒋天枢对陈寅恪的敬重来看,就算是擅自,也是明了恩师的意思才敢这样做。所以严格的说,陈寅恪确实对于周一良这个最有希望继承自己学术衣钵的弟子做了绝罚。

周一良说自己曲学阿世,倒也不是自己客气。当年周一良加入过北大谢静宜和迟群搞的“梁效”组织。还真是觉得一生所学能为无产阶级革命服务感到很欣慰。对于周一良的行径,曾经一位老朋友,还写了一封未署名的信给了周一良,信的内容很简单,称周一良为“道兄”,正文就四个字“无耻之尤”,署名“老朋友”。

应该说,大史学家周一良确实政治感比较迟钝,一直要到76年之后,才意识到自己的学术生涯就这样被政治的大浪打的随波逐流了。此时周一良再想从新回归学术,也就力不从心了。毕竟一个学者的学术生命是非常有限的。

这里提到的田余庆先生,我曾经在《北大历史系里的江湖——罗志田笺释》一文中,重点提及,我当时还没有注意到周一良的评价,不过,我和周一良先生的看法一样,认为田余庆和陈寅恪都属于同一类天才史学家。就是洞察力和想象力过人,这是天赋,别人怎么用功也学不来的本事。

周一良先生和田余庆先生算是师友之间,田余庆先生虽然是北大出身,但是师承谈不上高大上,可能田余庆先生唯一当做老师的,应该还是周一良先生。所以,田余庆先生应该也算是陈寅恪的再传弟子了。这个可以从田余庆先生对周一良先生的纪念文章看得出来。可能这是田余庆先生唯一一篇对于师长的回忆性文章。

在过往我写陈寅恪的文章中,我也是认为陈寅恪先生的学术框架和问题意识依然主宰着唐史研究。虽然有些结论被推翻了,但唐史学界应该还没有人能绕开陈寅恪。即使怼陈寅恪最厉害的黄永年,也有弟子对黄说:“跳不出如来佛的手掌心,动摇不了陈先生的系统。”至于黄永年的弟子辛德勇怼和陈寅恪没有师徒名分,但是在方法上最接近衣钵传人的田余庆,是否延续门户之争,这大概只有当事人自己心里清楚了。

最后一段话很感人,当年我读了之后也是为之动容。周一良先生幡然醒悟之后,确实在晚年深陷无尽的忏悔之中。不仅对陈寅恪,对胡适也是如此。周一良一直未为晚年未能去为胡适坟前告罪感到遗憾。

还有一些周一良先生晚年的故事,我不方便说,总之,周一良先生,张广达先生在大是大非面前,都坚持了最起码的底线。

周一良先生80年代之后有一个研究生,就是中古史方向的胡如雷的儿子胡宝国,胡宝国教授一篇回忆周一良的文章,其中提到:

最早知道周先生的名字是在9岁那年。“文革”开始,红卫兵抄家走后,我帮着父亲整理散落在地上的书籍,其中有一本就是周先生的《魏晋南北朝史论集》。扉页上写着:“如雷同志批判”,下面署名:“一良”。对此我大惑不解,既然称同志,那就是自己人,可自己人为何又要批判呢?受那个年代影响,在我幼小的脑子里,以为只有对敌人才会用“批判”这个词。父亲无心解释,只是摸着我的头说:“长大了就知道了。”

“长大就知道了”,多么的惆怅啊。周一良先生学术生涯的悲剧,也是陈寅恪先生的悲剧,原本有望成为学术佳话的师生关系,最终在遗憾中结束,令人为之扼腕。

最后,我得说一下,现在北大历史系,感觉很少出那些“歌德派”,很大程度上是因为北大历史系很好的继承了民国北大这个学脉传统。他们一直践行着“独立之精神,自由之思想”的师承遗教。

在信息爆炸的时代,本公众号持之以恒的以“独立之精神,自由之思想”为宗旨,致力于为关注者提供耳目一新的知识生产,在这里,你未必能看到喜欢的观点,但一定是挑战性的视野。

发表评论