19世纪60一90年代,中国出现了一场在经济、军事等领域向西方学习的运动,即所谓“洋务运动”。洋务运动的内容广泛,它一方面包括编练新式海陆军、创办新式军工业和近代民用企业、创办新式学堂和派遣留学生等“硬件”方面的举措;另一方面也包括确立新外交方针这样的“软件”式举措。在关于洋务运动课程的学习中,除了解它的内容外,还须正确、全面地把握它发生的历史背景、整体定位和长远影响。

(一)洋务运动的背景

19世纪60年代初开始的洋务运动,其背景在于清政府当时面临严重的“内忧外患”。中国自古以来的边患来自生活于北方地区的游牧民族。不过,这些游牧民族由于在文化上落后汉民族,它们入侵中原的结果,总是在不同程度上接受汉文化,甚至成为了中华民族大家庭中的成员。然而l840年后的二十年间,中国在两次鸦片战争中却被来自于东南大海上的侵略者所打败。这些侵略者船坚炮利,有着高于我们传统农业文明的工业文明。这种情况在当时引起了有识之士的警觉,他们惊呼中国面临“数千年来之一大变局”。几乎与此同时,以太平天国为中心的农民起义浪潮蔓延十几个省份,险些将清统治吞没。这就是当时清政府所面临的“内忧外患”。

面对如此严峻的内外形势,清统治集团内部围绕如何继续维持自己统治的问题产生了不同意见。一部分人主张对内应恪守祖制,强化封建伦理纲常,恢复在太平天国战争中遭破坏的中央集权制度;对外应寻找机会将洋人撵出中国。他们认为,通过这种措施就可以使得正处于衰败之中的清统治得到复兴。这部分人被史家称为顽固派。另外一部分人则提出了包含两个基本方面的新主张:“外敦和好,内要自强”,即对外要“和”,对内要“变”。这部分人被称为洋务派。

在对外政策方面,洋务派认为当时中国对外不能言战。对此他们提出了三方面的理由:第一,西方列强的大炮无坚不摧,轮船、电报瞬息万里,中国靠城墙、关口抵挡不住,遇上了“数千年未有之强敌”,如果开战,“即暂胜必终败”。第二,英法军队在第二次鸦片战争中攻入北京,对清王朝“可灭不灭”,“不毁我宗庙社稷”,并且帮助镇压太平天国,是“有德于我”,因此对他们也不应言战。第三,西方列强不同于历史上的异族入侵,他们不是要夺清朝的江山,而是“志在通商”,“可以信义笼络”。因此,应该像三国时期蜀吴联合抗曹那样,联合列强平定内乱。

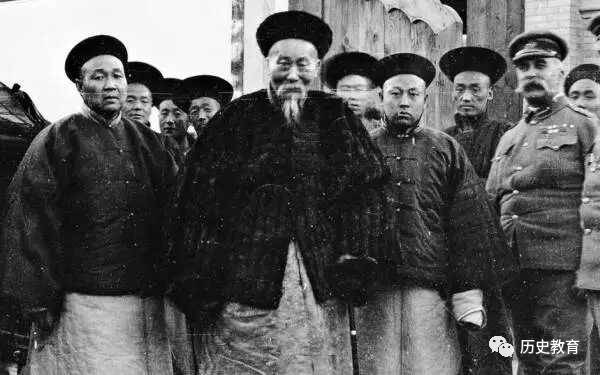

在对内政策方面,洋务派认为在当时形势下“自强为第一要务”,不自强就不能自立。而所谓自强,就是要变法,学习西方的先进生产技术和军事技术,“制器练兵”。他们说,这样做不仅有助于对内镇压人民反抗,同时也有助于抵御外来侵略。例如李鸿章认为,中国只要有了“开花大炮”和轮船这两样东西,外国人就得停止侵略。曾国藩则说,借外国人的力量将太平天国镇压下去,只是解决了一时的危难,而学习外国人造船造炮,才能够收永远之利。

上述顽固派的主张,迂腐无用,不足以挽救摇摇欲坠的清统治;而洋务派的主张能够顺应时代的发展。因此在第二次鸦片战争后,清政府采纳了洋务派的主张。而这种主张的实行,就是洋务运动。

(二)洋务运动的整体定位

搞清了洋务运动发生的上述历史背景,我们就可以得出如下两个结论:第一,洋务运动的主导者清政府,而不:是其他各种社会人士;第二,洋务运动不是一些彼此不相关联的零散活动,而是清政府内政外交方针的整体性转变。正因为如此,当时人们称洋务运动为“新政”(“洋务运动”一词是后人的用语)。

,必须看到,洋务运动作为“新政”,是相对于“旧政”而言的,它同后者一样同属于清政府的政务。清政府以往的政务局限于文官铨选、赋税征收、祭祀礼仪、军队管理、刑罚审判、建造修缮等封建性传统事务,由六部九卿等机构承担。第二次鸦片战争后,清政府开始面对接纳外国公使驻京、购买制造新式船炮、办理海关事务、成立外语学校、派遣留学生等与外洋有关的政务。这些政务均具有近代性质,是传统国家行政中所没有的,所以被称为“新政”。1861年成立的总理各国事务衙门,就是专门办理洋务新政的机构。总理各国事务衙门的建立,不仅是清朝中央机构开始半殖民地化的标志,同时也是一种国家行政的近代化改革。

洋务运动的推行,不仅仅意味着各项洋务事业的相继开办,同时也意味着清政府施政方针的改变,这在外交方面尤其明显。在两次鸦片战争时期,清政府还没有完全屈从于资本主义列强,虽然被迫与之订立了一系列不平等条约,但不愿认真遵守,经常与列强发生冲突。这一时期的清政府外交如曾国藩所说,“朝和夕战,无一定之计”。而第二次鸦片战争后,清政府的外交原则是对外妥协,承认和遵守不平等条约,即曾国藩所谓“守定和议,绝无更改”,“坚持一心,曲全邻好”。这是洋务运动在外交方面的根本方针,同样也是洋务运动的内容。

综上所述,“制器练兵”、办新学堂等各种举措只是洋务运动的具体内容;就整体而言,洋务运动乃是清政府为了应对当时的“内忧外患”而在内政外交方针上所作出的调整,是它在新的历史条件下所实行的“新政”。

(三)洋务运动的得与失

洋务运动是在“自强”、“求强”、“求富”的旗帜下进行的,它自19世纪60年代开始,一种延续到90年代。当洋务派主张对外妥协时,他们告诉人们,中国应该“含忍议款,徐图自强”,只要忍受暂时的屈辱,奋发图强,将来就有出头之日。然而就在洋务运动期间,中国经历了边疆危机,经历了中法战争中的“不败而败”,最后是在中日甲午战争中战败,屈辱地与日本订立《马关条约》,割地赔款。在这种情况下,人们不再相信洋务运动可以使中国走向富强,开始寻找新的救国道路。于是有人说,“洋务运动破产了”。不过,后人一般仍然认为,洋务运动有失也有得,它对中国近代历史的发展有着深刻而长远的影响。

洋务运动的历史功绩,在于它开启了中国的近代化。

在经济方面,洋务运动引进了大机器生产,为中国创建了近代的工矿交通通讯事业。我们知道,中国虽然在明清时期就存在使用雇佣劳动的所谓“资本主义萌芽”,然而却没有自发地出现工业革命,中国的近代资本主义生产方式是从国外引进的。而在这方面,洋务运动发挥了十分重要的作用。自19世纪60年代始,李鸿章、左宗棠等洋务派大官僚,先后创办了江南制造总局、金陵机器局、福州船政局、天津机器局等军事工业,清政府各省当局大多也创办了自己的军火生产机构。这些军事工业虽然就生产关系而言还不能说是资本主义性质的企业,但它们从外国购进设备来生产船舰、枪炮、弹药,将大机器工业引入了中国。洋务派在这一时期所创办的上海机器织布局、汉阳铁厂等民用工业,也都属于使用机器生产的近代企业。除制造业外,洋务派大官僚李鸿章等人创办了上海轮船招商局、开平矿务局、天津电报总局,修筑了唐山至胥各庄的铁路,从而建立了中国自己的近代采矿、航运、铁路和通讯事业。

在军事方面,洋务运动中编练新式海陆军,使得中国开始走上了军事近代化的道路。清代传统的军事力量是八旗兵和绿营兵,其武器装备主要为大刀、长矛、弓箭,虽有少量火器,也十分落后;军队的训练方法主要为刀法、枪法、拉弓、射箭、举重石、排阵法等。洋务运动开始后,清政府使用洋枪洋炮并聘用外国教官训练自己的陆军。1874年,清政府开始编练新式海军,经十余年的努力,组建了北洋、南洋和福建三支新式海军,其中以北洋海军规模最大。北洋海军于1888年成军,共有“定远”、“镇远”等20余艘船舰,在旅顺El、大连湾和威海卫设有炮台、船坞。这些新式海陆军虽然因清政府政治腐败而在各方面存在许多弊病,并且在历次抵抗外敌的战争中大吃败仗,但毕竟开启了中国军事近代化的历程。

在文化教育方面,洋务运动也取得了令人瞩目的成绩。l862年,清政府为培养外语人才,设立了京师同文馆。此后至1894年,清政府共创办新式学堂24所。l872至1875年的四年间,清政府每年派出30名幼童赴美国留学。1877年后,又选派福州船政学堂的学生分别赴英国和法国学习海军、造船及建筑、法律等专业。洋务运动在翻译西书方面也取得很大成绩。当时,京师同文馆、上海广方言馆和江南制造总局附设的翻译馆,都翻译了大量的西方书籍。

对于洋务运动的外交方针,也不应不加分析地简单否定。在当时清王朝国力衰微,事事落后于人的情况下,洋务派不轻易言战,应该说是一种较为现实的态度。有些不平等条约,除包含割地赔款、侵害中国各项主权的内容外,也包含有某些合理因素,如开放通商I:1岸、公使驻京等。这些条款在当时历史条件下曾被列强用来谋取侵略利益;但从长远来看,它们也是中国融人世界和走向近代化所必不可少的条件。洋务派在外交方面真正需要抨击的是以下两点:第一,他们没有像日本明治维新以后那样,通过长期的、锲而不舍的外交努力来争取修改和废除不平等条约;第二,他们缺乏通过外交将中国融人世界的远大目光,而是过于注重权谋,热衷于搞“以夷制夷”。

从整体角度看,洋务运动也有着极大的局限性。君主官僚专制制度是秦以来中国封建社会的根本政治制度,它导致政治和社会的腐败,导致周期性的天下大乱,是中国迈向近代、走向强盛的最大障碍。然而洋务运动打着“中学为体,西学为用”的旗帜,对这一体制丝毫不做触动。相反,当l9世纪中叶这一体制因西风东渐而面临崩溃时,恰恰是洋务运动通过“变法”为它提供了一种得以继续生存下去的新机制。这种对于君主官僚专制体制的维护,是洋务运动的最大历史局限。

发表评论