随着骑兵战法的普及,战车便逐步退出历史舞台。但这种旧时乘具,依然在军事上发挥了广泛作用。

本文主要探讨三国时代的兵车应用案例。从记载来看,其应用大抵有两方面。

其一是装载甲杖与粮草,即所谓“辎重”或“车重”。

其二是仓促临敌时,可以用兵车结阵,阻碍敌方骑兵的冲锋攻势。

本文共 3300 字,阅读需 7 分钟

01所谓“车”

开篇先简单介绍一下古代的车。

两汉三国时代的车具,形制大抵相似。应用在民用领域的便是车,应用在军事领域的便是战车。

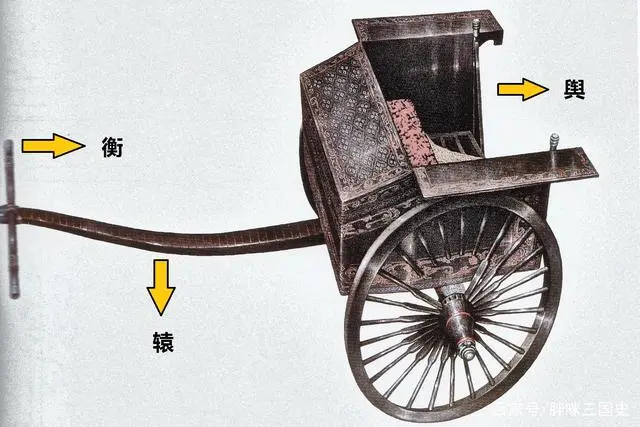

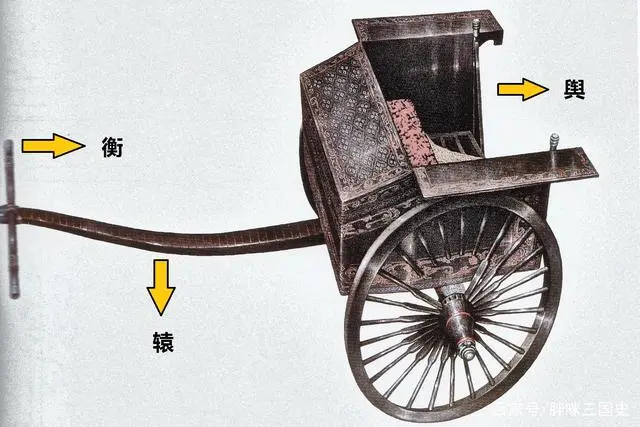

车厢的形状类似一个敞口盒子(车舆),两侧各有一轮,盒底连缀一条纵向的粗梁(车辕),在梁前端的横木(车衡)处平行排列若干挽具,嵌套不同数量的驮兽(牛、骡、驴、马)。

车

注:古代车具,每部分均有专用名词。比如车轮部分便由轴、毂、辖、牙、軎、飞铃等零件构成。篇幅原因,本文不再展开。

不同车舆使用的驮兽数量不同。

民用车舆,使用的驮兽数量相对较少。军用车舆则较之为多。而皇帝的车驾,则要使用四到六单位的驮兽,通常还得毛色相同,即所谓“醇驷”。

天下既定,民亡盖臧。自天子(刘邦)不能具醇驷,而将相或乘牛车。--《汉书 食货志》

最惨的是民间的一种小车,称作“鹿车”。有趣的是,鹿车与鹿无关,而是“独轮手推车”。诸葛亮发明的“木牛流马”,实际就是鹿车的改良款。

注:见《木牛流马对汉代鹿车的改进、及其对犁制研究的一点启示》。载于《农业考古》1986年第一期。

木牛流马即“鹿车”的变种

这种独轮推车,大概很能适应川蜀地区的崎岖地形,因此驰名当时。

从有无顶盖的角度,又可以分为“露车”与“衣车”。

贵族的车,顶上有盖,四周有帷幕,把“敞篷车”(露车)改装成“全封闭”(衣车),遮风挡雨,舒适无比。

民间的车就没这待遇了,大多无棚无盖,运货运人一体化。

还有一种专门运送皇帝灵柩的丧车,叫“辒辌车”。辒辌的意思,就是温凉,即可调节温度。

实际原理相当粗糙,就是全封闭的车舆四周,加了可开闭的窗户。

(辒辌车)如衣车,有窗牖,闭之则温,开之则凉。--《汉书 霍光传》孟康注释

从乘坐姿势上,又分为“立乘车”与“坐乘车”。

顾名思义,立乘就是站在车厢里,先秦时代比较常见,两汉三国时已经很少再有立乘式的载具。

坐乘车也叫安车,应用比较广泛。

安车,坐乘车。凡妇人车皆坐乘。--《周礼》郑玄注释

如果驮兽不是牛驴骡马,而是人类,那车具又可分为“舆”和“辇”。

舆就类似后世的轿子,但座位更高。辇即人力牵拉的车辆,也叫“步挽车”。

肩舆,平肩舆也。人以肩举之而行。--《资治通鉴》胡三省注

辇,挽车也。从车,从,在车前引之。--《说文解字》

“舆”和“辇”后来演化成皇权的代名词。比如“乘舆”就指皇帝,“僭拟乘舆”就指“礼制逾越到等同于皇帝”。

02车具在三国汉季的应用

介绍完车具,再谈谈汉末三国的车具应用,尤其是在军事上的应用。

辎重车可以用来装载粮食布帛,人所共知。实际辎重车也承担着装载武器铠甲的任务。部队行军时,除了少数精锐护卫中军,大多兵士,都是空手徒步,以节省体力。

注:关于行军时的“轻装与具装”问题,我之前单有撰文论述,感兴趣的读者可自行查阅。

车具在战场的另一个作用,便是临敌之际,将车具排列成阵,一方面保护己方步兵与射手,另一方面阻挠对方的骑兵冲锋。说白了就是用兵车结成一个“临时堡垒”。

三国汉季最有名的“车阵”应用案例,当是初平二年(191)冬季的界桥之战(也叫磐河之战)。

参战双方是袁绍与公孙瓒。瓒军以具装骑兵(白马义从)为主力,“旌旗铠甲,光照天地”。

(公孙)瓒步兵二万余人为方阵,骑为两翼,左右各五千余匹。白马义从为中坚,亦分作两校,左射右,右射左,旌旗铠甲,光照天地。--《英雄记》

公孙瓒以白马义从为中坚

而绍军分两部,先锋鞠义率强弩步兵,躲在车阵与大盾下面,阻挠公孙瓒的突骑蹂践,辅以乱箭攒射。袁绍则自率大戟士殿后。

(袁)绍令麹义以八百兵为先登,强弩千张夹承之,绍自以步兵数万结阵于后。瓒见其兵少,便放骑欲陵蹈之。(鞠)义兵皆伏楯下不动,未至数十步,乃同时俱起,扬尘大叫,直前冲突,强弩雷发。--《英雄记》

从战役结果上看,袁绍大胜,公孙惨败,自此河朔地区强弱易主。

从袁绍给公孙瓒的书信中,可以看到,当其回忆界桥之战,依然心有余悸,称自己“师徒骤合,机械不严”。

是时足下(公孙瓒)兵气霆震,骏马电发;仆(袁绍)师徒肇合,机械不严。强弱殊科,众寡异论,假天之助,小战大克。--《汉晋春秋》

袁军步卒,能战胜公孙铁骑,靠的就是车阵的掩护。

其实袁绍的战法,与西汉名将李陵如出一辙。都是强弩士躲在车阵盾牌之后,依靠掩体庇护,射杀敌方突骑。

(李陵)军居两山间,以大车为营。陵引士出营外为陈,前行持戟盾,后行持弓弩。--《汉书 李陵传》

只不过李陵因为战线过长,补给有限,箭矢耗尽而失败。而袁绍的战线较短,因此得以迅速收割战果。

03吕布与辕门射戟

辕门射戟的典故,脍炙人口。实际它也与“车阵”有关。

布即一发,正中戟支。灵等皆惊,言“将军天威也”。--《后汉书 吕布传》

所谓“辕门”,说的就是车阵的大门。在兵车环列成围墙之后,在大门处将两辆车翻转向上,使车下的梁木(车辕)仰起,表示营门。

王行止宿阻险之处,备非常。次车以为藩,则仰车以其辕表门。--《周礼》郑玄注释

辕门中的“辕”,其实就是指“车辕”。

辕门射戟,发生在建安元年(196)纪灵讨伐刘备的背景下。

如果考虑到纪灵自扬州淮南进攻,刘备在豫州沛国抵抗,吕布自徐州下邳前往干预;便知刘备是主场防守,纪灵、吕布是客场作战。

按《吕布传》记载,布军在沛县西南一里处扎营,并邀请纪灵、刘备双方谈判。

(吕)布于沛(县)西南一里安屯,遣铃下请(纪)灵等。--《魏书 吕布传》

沛国是刘备的老巢,可知吕布的军营,是临时结成的。因此所谓的辕门,就是字面意义上的“辕门”,即兵车结阵之后、将车厢翻转形成的临时大门。

胡斯车堡,即车阵在西方的应用

按吕布“步兵一千、骑二百”的兵员记载,实际其先锋部队不过千余人,满打满算也用不到多少辎重兵车。因此车阵环列的规模一定不大,从中军帐到辕门的距离,恐怕也不会太远。

(吕布)严步兵千、骑二百,驰往赴(刘)备。--《魏书 吕布传》

吕布一发命中,射术精准无可置疑;只不过“射戟”的距离未必有特殊之处。小说所谓的“百五十步”恐怕多有附会。

04小结

“车舆马具”是一个相当复杂且专业的主题。本文主要就汉末三国的“车阵”漫谈,兼杂介绍一些常见车具形制。算是简单科普,略涉皮毛,权当献丑拙作。

在三国魏晋,虽然类似先秦“兵车千乘”的战法早已退出历史舞台,但车具在军事领域的应用依然不少。

除本文提到的车阵之外,还有各种武备车具。

比如望远用的“轺车”,测量距离用的“记里鼓车”,测量方位用的“司南车”,以及追击或逃逸用的“追锋车”。虽然本文无涉,却均有应用记载。

比如魏明帝病重不豫,驰召自辽东归来的司马懿,懿乘“追锋车”,昼夜急行,旦夕而至。

及宣王(即司马懿)辽东归,至白屋,当还镇长安。会(明)帝疾笃,急召之,乃乘追锋车东渡河,终翦魏室。--《宋书 五行志》

虽然从历史的后续发展看,司马懿“追锋疾行”是急于篡夺辅政大臣之位,并非忠于曹氏。

司马懿追锋渡河,终翦魏室

还有一种演武性质的“猎车”,在三国也颇为常见。

曹丕作“蹋猪车”,孙权又制“射虎车”,把普通的衣车魔改成了“可移动的实木堡垒”。乘客在车里射击野兽,甚至隔着栏杆手搏猛虎,以为欢笑。

猎车,一名蹋猪车。魏文帝改曰蹋虎车。--《宋书 礼志》

(孙权)作射虎车,为方目,间不置盖,一人为御,自于中射之。时有逸群之兽,辄复犯车,而权每手击以为乐。--《吴书 张昭传》

至于本文提到的“袁绍磐河破公孙、吕布辕门射大戟”等故事,无一例外是车阵在三国时代的现实应用。

当然,诚如开篇所述,彼时受科技水平所限,民用车与军用车,其基础形制,区别也并不太大。只不过看驮兽是牛驴还是战马、乘客是民夫还是兵卒。

昔日乐毅破齐,田单削断车轴的末端凸起(防止碰撞),覆以铁皮,靠着强固的轮毂而逃离临淄。实际便是将“轿车”改装成“装甲车”的最早案例。

燕师长驱平齐,而田单走安平,令其宗人尽断其车轴末而傅铁笼。--《史记 田单传》

可见历史是不断发展的,人民群众的智慧也是无穷无尽的。

我是胖咪,百家号历史原创作者。漫谈历史趣闻,专注三国史。从史海沉钩中的蛛丝马迹、吉光片羽,来剖析展开背后隐藏的深意。

Thanks for reading.

发表评论