在中华大地上,社会主义的旗帜自1949年冉冉升起以来,一直在风雨飘摇中矗立。中国为什么不能走资本主义道路这一问题,不仅承载着历史的沉淀,更是对当代中国所做抉择的深刻反思。通过审视过去,我们或许能更好地理解当代中国在社会、经济和文化层面所面临的挑战,以及其独特的发展路径。在全球化的今天,中国社会主义的探索不仅关乎国家的未来,更承载着对人类社会制度的思索。

在20世纪初,中国陷入了深重的动荡和危机之中。封建主义的体制逐渐瓦解,加之帝国主义列强的侵略,使得中国沦为列强的半殖民地半封建社会。这时期,社会结构剧变,经济基础动荡,人民生活极度困苦。

对这一时期的回应包括一系列的尝试,如辛亥革命、五四运动等,但这些尝试并未带来真正的国家复兴。深感国家危局,一些知识分子开始探索不同的思想体系,其中包括马克思主义。这一思想的吸引力在于其对社会历史发展规律的深刻洞察,为解决当时社会矛盾提供了理论基础。

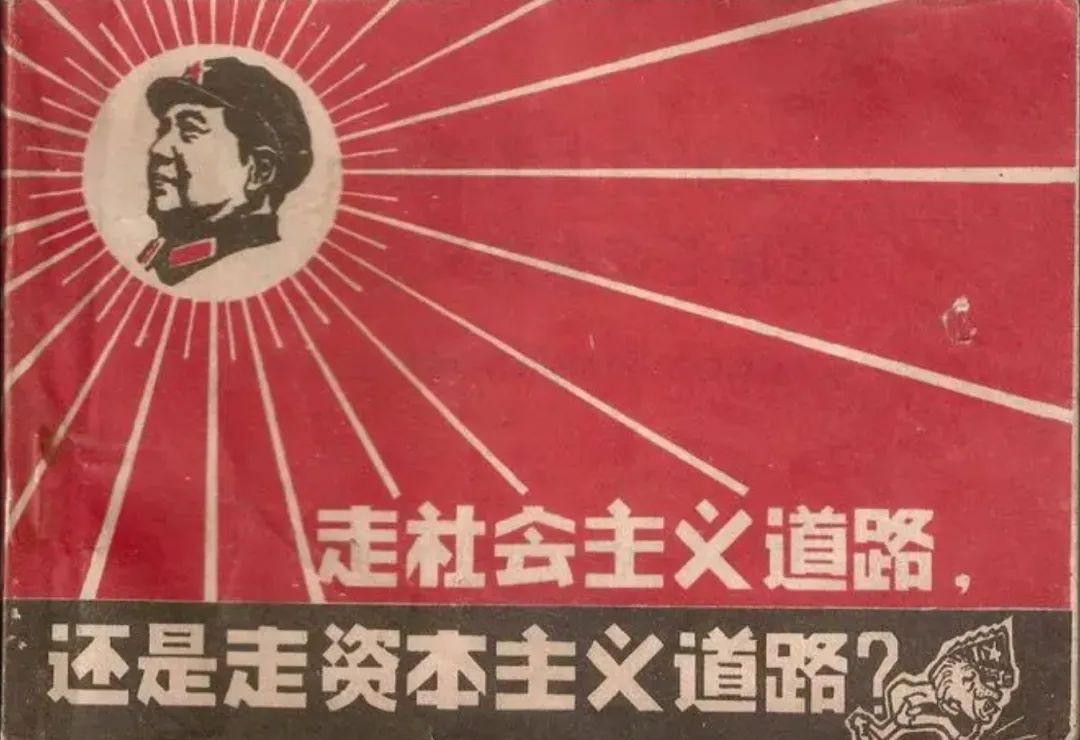

中国共产党的成立正是在这一时刻。以毛泽东为代表的共产党领导人意识到,要使中国走出困境,必须通过彻底的社会变革,推翻封建主义的旧秩序。1949年,中华人民共和国的建立标志着中国实现了从半殖民地半封建社会到社会主义国家的历史性飞跃。

这个时期的历史背景塑造了中国选择社会主义道路的紧迫性和必然性。社会主义被视为一个解救国家于困境的有效途径,契合了当时中国社会的实际需求和人民的期望。

在毛泽东时代,中国迈向社会主义的过程中,实施了一系列政策和改革,为国家的发展奠定了基础。首先,土地改革是其中的关键一环。通过废除封建地主制度,土地改革重新分配土地,使得广大农民获得了土地所有权。这一政策不仅解决了农民的土地问题,还促进了农村的生产力和社会稳定。

合作化运动推动了农村社会的集体化。农民纷纷加入农业合作社,通过集体劳动和资源整合,提高了农业生产效率。这一过程不仅改善了农民的生活水平,也为农村现代化奠定了基础。

在工业化方面,通过实施五年计划,中国着力推动了国家的工业化进程。在计划的指导下,重点发展了基础设施、重工业和军工等领域,为国家的独立和安全打下了坚实基础。

中国的文化传统对选择社会主义产生了深刻的影响,其中儒家思想的价值观在这一历程中扮演了重要的角色。儒家思想强调社会秩序、仁爱和公平,这与社会主义理念中追求的共同富裕、社会公正的目标相契合。在儒家传统中,个体责任、家庭和社会的和谐被视为至关重要的价值。这种注重社会关系和共同体的思想为社会主义的理念提供了文化上的支持。

孔子的"仁爱"思想,主张善待他人,关心社会福祉,与社会主义强调共同利益、共同发展的理念相呼应。儒家思想中的"中庸"观念,追求社会的平衡与公正,也为社会主义的政治理念提供了一定的哲学基础。

在中国历史上,儒家思想一直是统治阶层的主导意识形态,影响了社会的价值观和伦理观念。因此,当中国选择社会主义道路时,这种传统文化对于社会主义理念的接受提供了深厚的土壤。儒家思想为中国社会主义的发展提供了一种深刻的价值基础,使得社会主义在中国能够更好地融入当地的文化传统中。

自改革开放以来,中国成功实施了特色社会主义,这一时期的经济发展取得了显著的成就。首先,中国引入了市场机制,开展了一系列经济改革。特色社会主义下的市场化措施使企业能够更加灵活运作,促进了生产效率的提升。农村的家庭联产承包责任制度被改革为家庭承包责任制,激发了农民的生产积极性。同时,城市经济的开放与发展也成为中国经济崛起的关键因素。

吸纳外部投资成为中国经济腾飞的一大助推器。开放国门吸引了大量外国资本,推动了中国工业化和现代化的进程。外商直接投资的涌入为中国提供了技术、管理经验和市场渠道,加速了国家整体竞争力的提升。

中国特色社会主义与西方资本主义模式存在显著差异。中国在经济领域更加注重国家对经济的指导和控制。国家在宏观经济政策和战略性产业规划上发挥着重要角色,以确保整个社会的经济发展具有可持续性和公平性。这种强调国家干预的社会主义体制,有助于维持社会的稳定和促进贫富差距的逐步缩小。

在中国选择社会主义道路的漫长历程中,历经风雨,取得了显著的成就。从20世纪初的动荡时期到改革开放的特色社会主义实践,中国在经济、社会和文化层面都发生了深刻的变革。

中国社会主义道路的成功实践,既是对传统文化的继承,也是对全球社会制度的独特贡献。这一道路不仅为中国人民带来了实实在在的福祉,也为其他国家在面对发展的挑战时提供了有益的借鉴。在未来,中国社会主义将继续探索创新,以应对新时代的各种复杂问题,为构建更加公正、可持续的社会贡献力量。

发表评论