10月26日 绍兴市委党校《海绵城市生态经济》

引子:解读19大生态文明与文化自信系列之1.绍兴水城历史文化

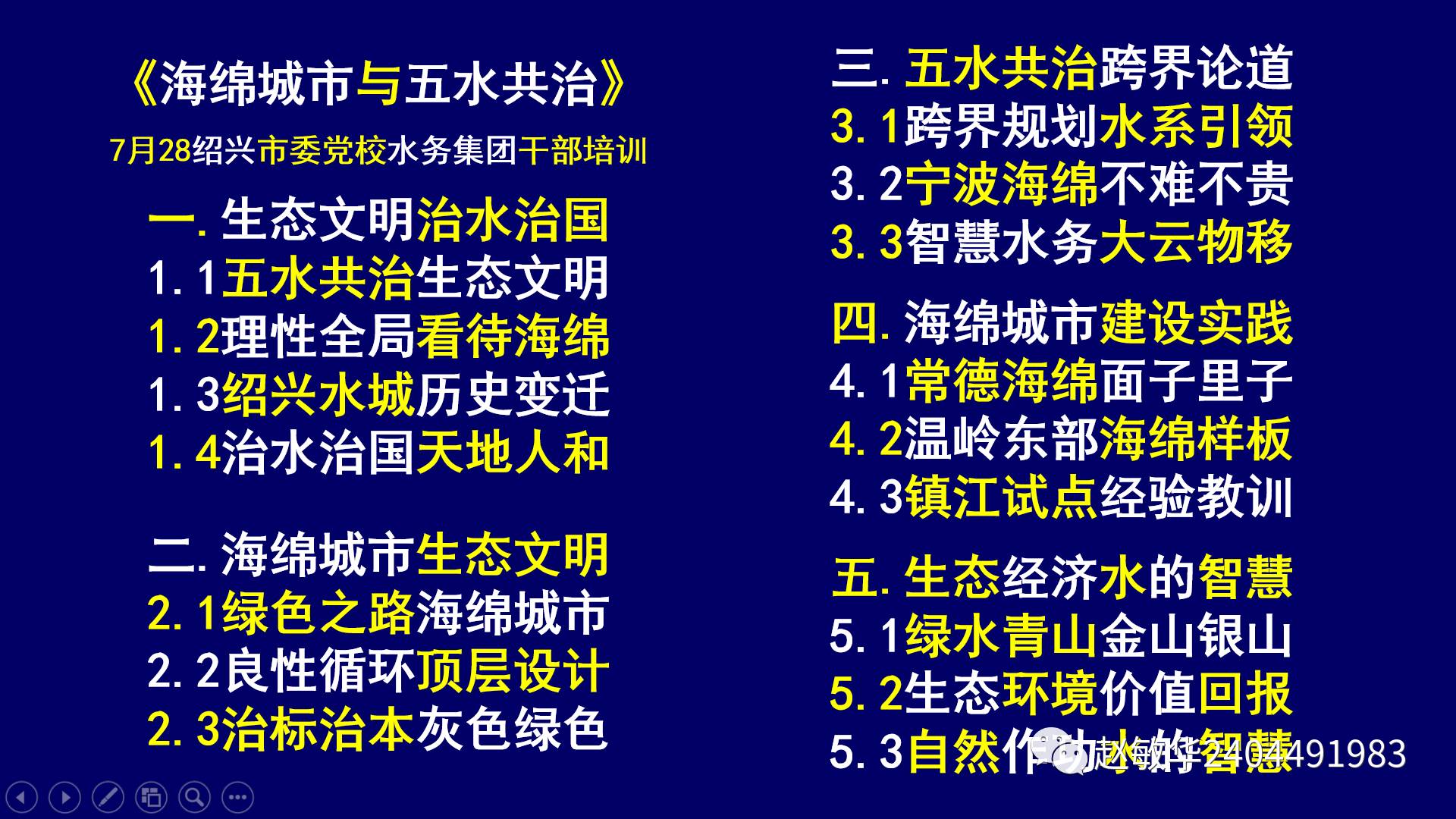

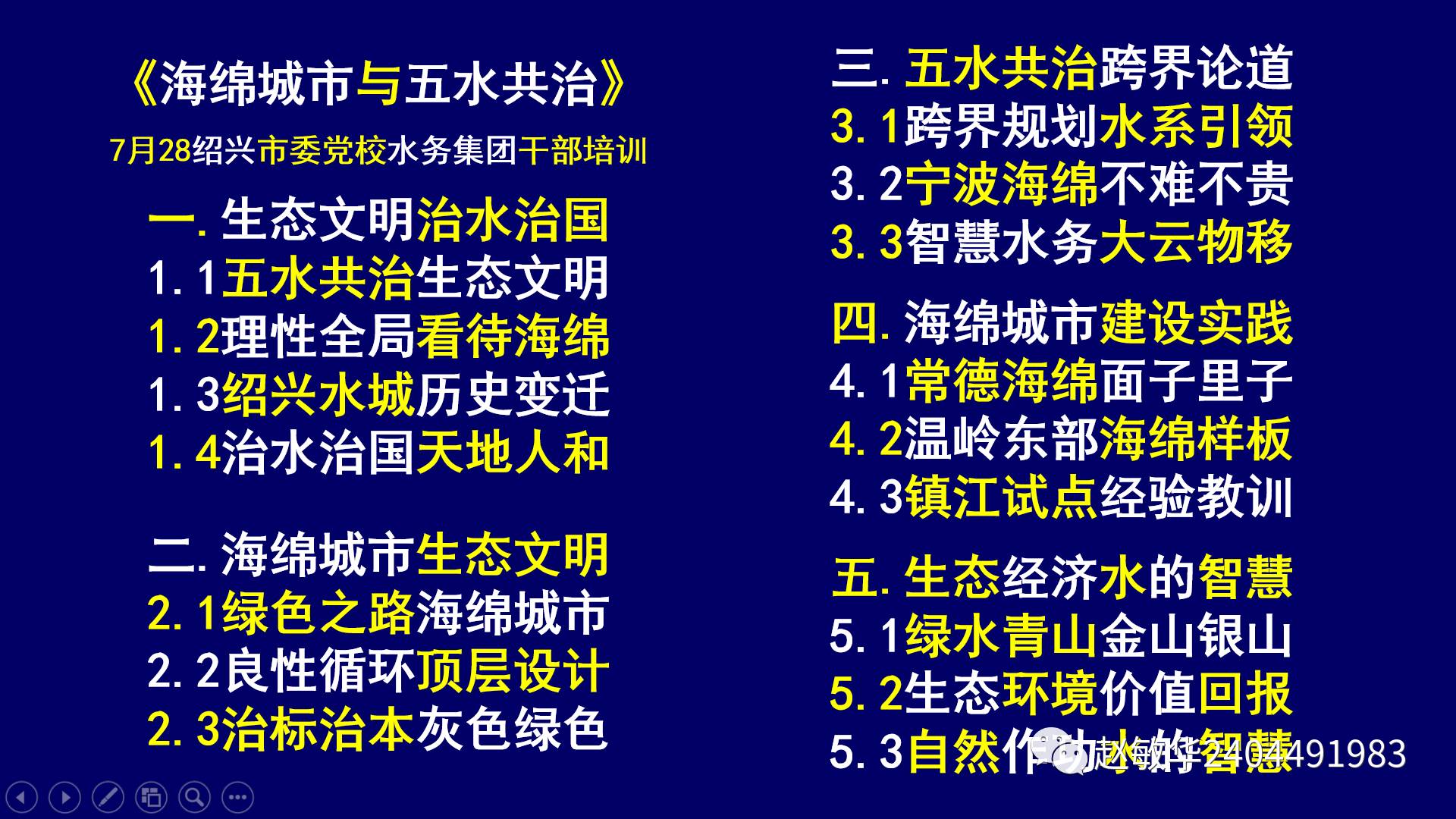

很荣幸来绍兴市委党校讲《海绵城市生态经济》。三个月前,我来讲过一次,给绍兴柯桥水务集团干部讲了一天的《海绵城市与五水共治》。

也是从生态文明治水治国,讲到海绵城市五水共治。海绵城市需要多专业整合、多部门融合,还需要智慧水务帮助,海绵城市最重要的是实践,不断实践探索,不断总结完善;最后讲生态经济水的智慧。

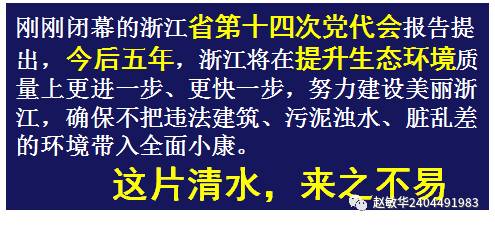

浙江治水全国领先,绍兴治水浙江领先,绍兴本身就叫水城,这是今年6月19号浙江日报的八个版面,

标题是:全面深化治水,共建美丽绍兴。这片清水,来之不易,

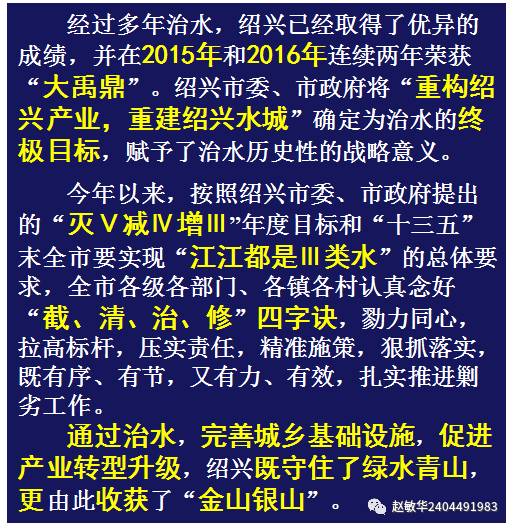

绍兴市委、市政府将“重构绍兴产业,重建绍兴水城”确定为治水的终极目标,赋予了治水历史性的战略意义。

通过治水,完善城乡基础设施,促进产业转型升级,绍兴既守住了绿水青山,更由此收获了“金山银山”。

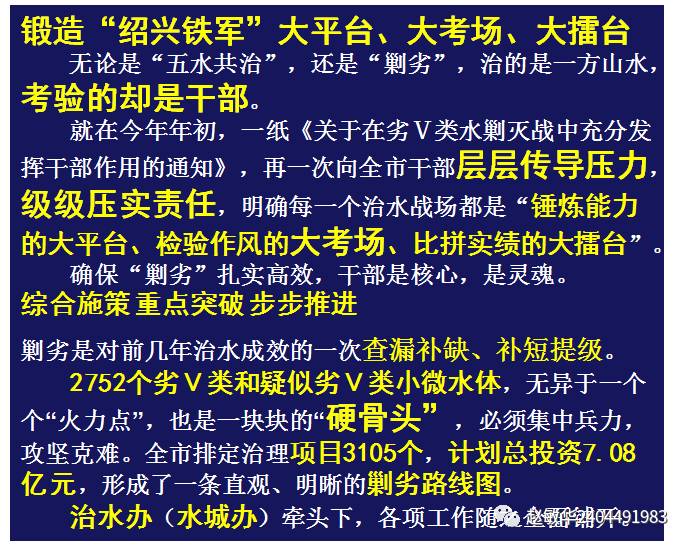

治水更重要的是干部,我们今天来的青年干部,其实也是面临这个考场,治水是一个平台,也是锻炼成长很好的一个舞台。

现在还是有一些劣五类水体,主要是小微水体,是一块硬骨头;需要在治水办统一牵头下,协调推进。海绵城市其实也是五水共治的一个非常重要的落实和落地。

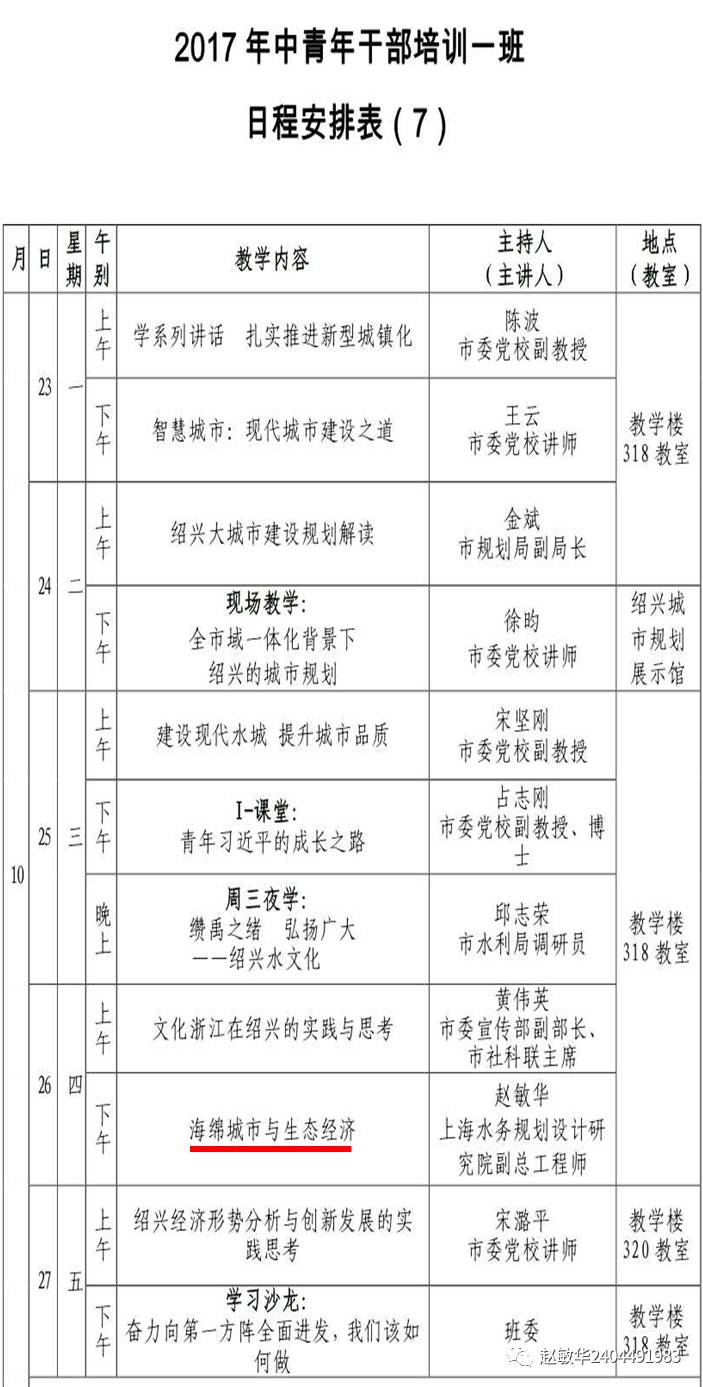

我看了一下,这次培训班的课程设计非常好,围绕着如何提升城市品质这个题目。

包括绍兴市规划局长来解读《绍兴市大城市建设规划》,还在绍兴市城市规划馆现场讲解绍兴的城市规划。如何建设现代水城提升城市品质?今天上午绍兴市委宣传部副部长讲《文化浙江在绍兴的实践与思考》,特别是昨天晚上,绍兴水利局的邱志荣副局长讲大禹治水与绍兴水文化。

这是10月20号,邱志荣写的一篇文章,

10月7日,水利部的防洪抗旱减灾中心和绍兴市鉴湖研究会,受日本国治水神大禹研究会的邀请,赴日参加以大禹文化为主体的水文化交流。邱志荣是副团长,他还专门做了一个报告,

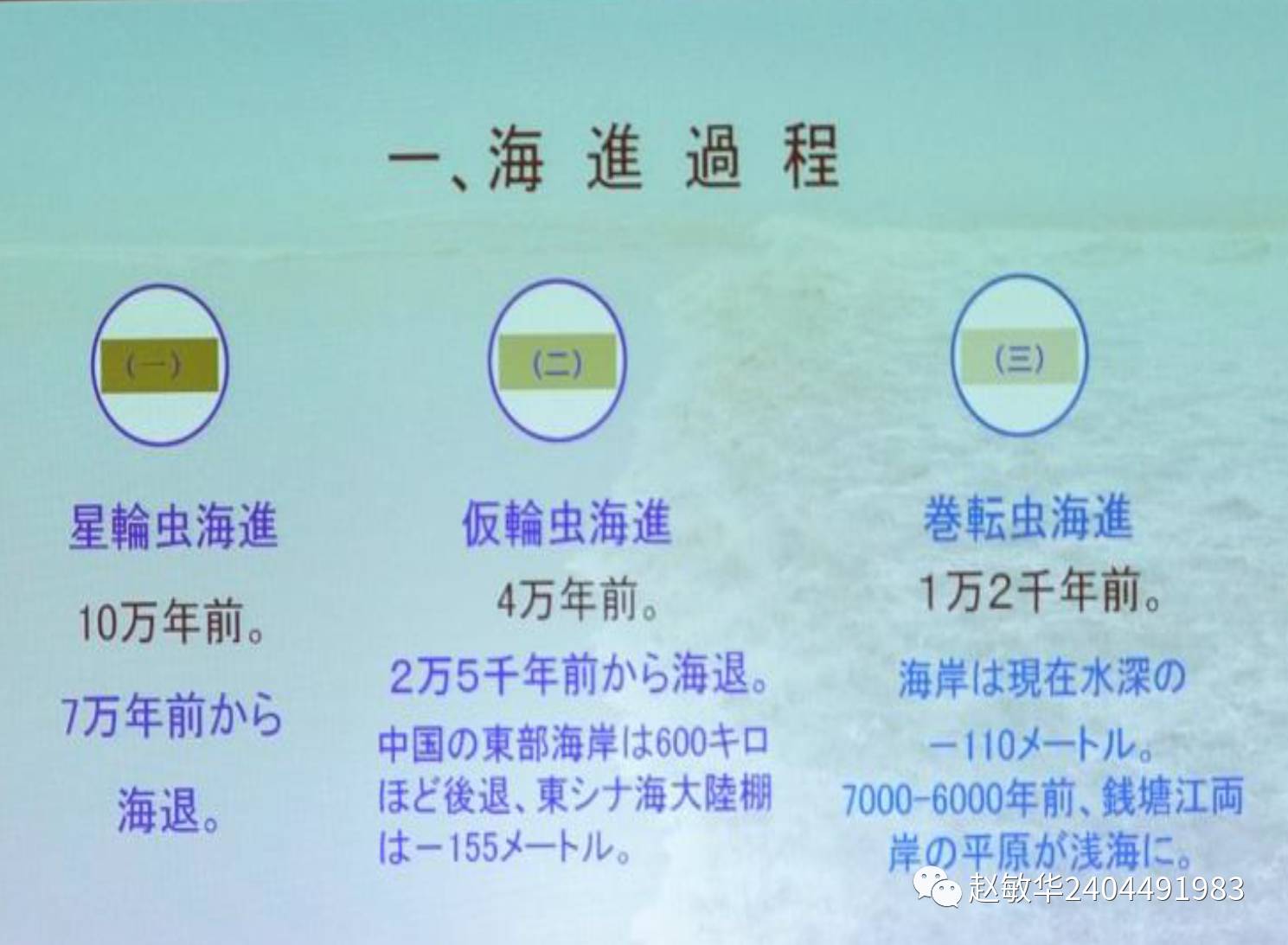

不知道昨天晚上他给你们讲过没有?一定会讲海侵过程,

海侵和海退是因为全球气候变化。分享两张邱老师25号晚上讲的ppt:

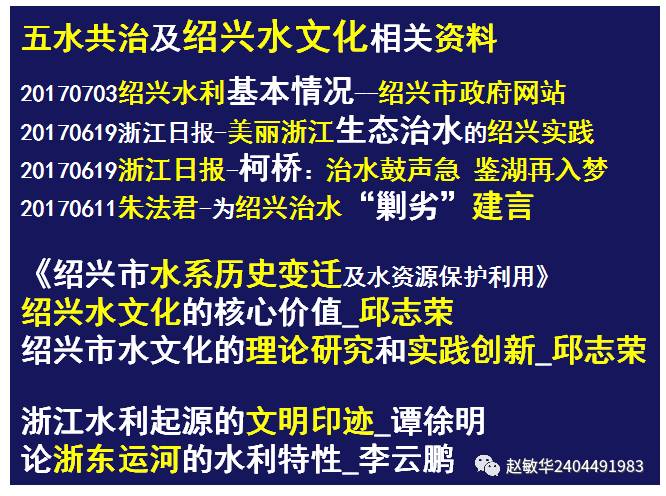

三个月前,我来绍兴讲课,找了很多资料:

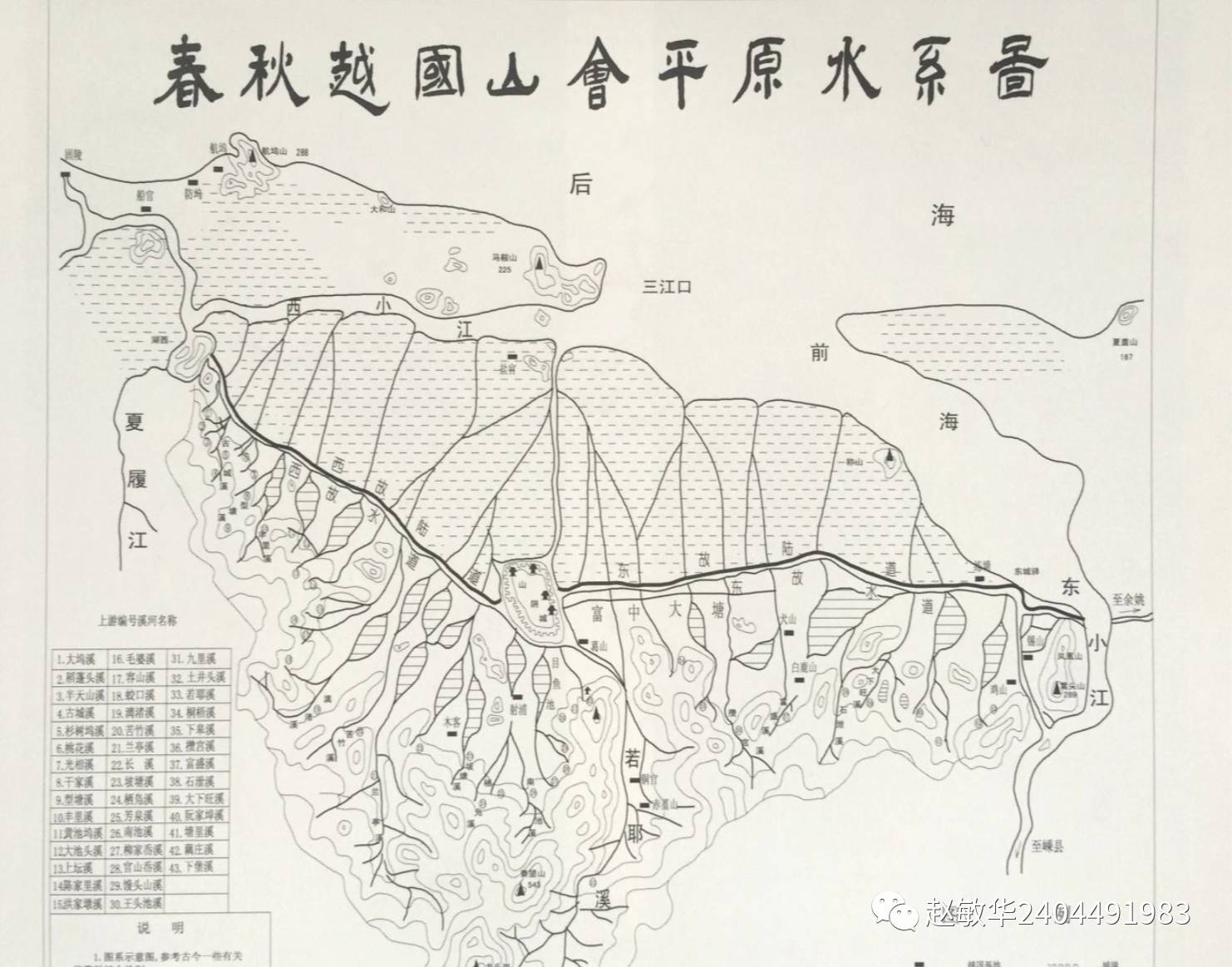

来绍兴就一定要讲绍兴的水文化,因为绍兴是水城。关于绍兴治水,有很多的媒体报道,包括前面说的浙江日报八个版面的报道。最重要的是绍兴市水利局编写的《绍兴市水系历史变迁及水资源保护利用》,我引用了这份报告的图和文。

这是我今天来绍兴的路上发的,

我说下午要来绍兴市委党校讲《海绵城市生态经济》,从解读十九大的生态文明开始,从大禹治水讲到新时代大禹治水治国。试着回答,为什么今年4月1号开始,雄安新区建设称为千年大计?这次十九大报告也用了千年大计,指的就是生态文明。上面这九张图片,就选自我下面讲的PPT。

这是我三个月前,来绍兴讲《海绵城市五水共治》的第一章 一.生态文明治水治国:

今天选1.3绍兴水城历史文化,这一小节的部分内容开头。昨天晚上邱老师已经讲过一部分,我从气候变化与治水治国的角度来解读。

这是钱塘江出海口和杭州湾,绍兴这边:

绍兴经嘉绍大桥过杭州湾北边是嘉兴,绍兴的东边余姚,再往东靠近东海是宁波。

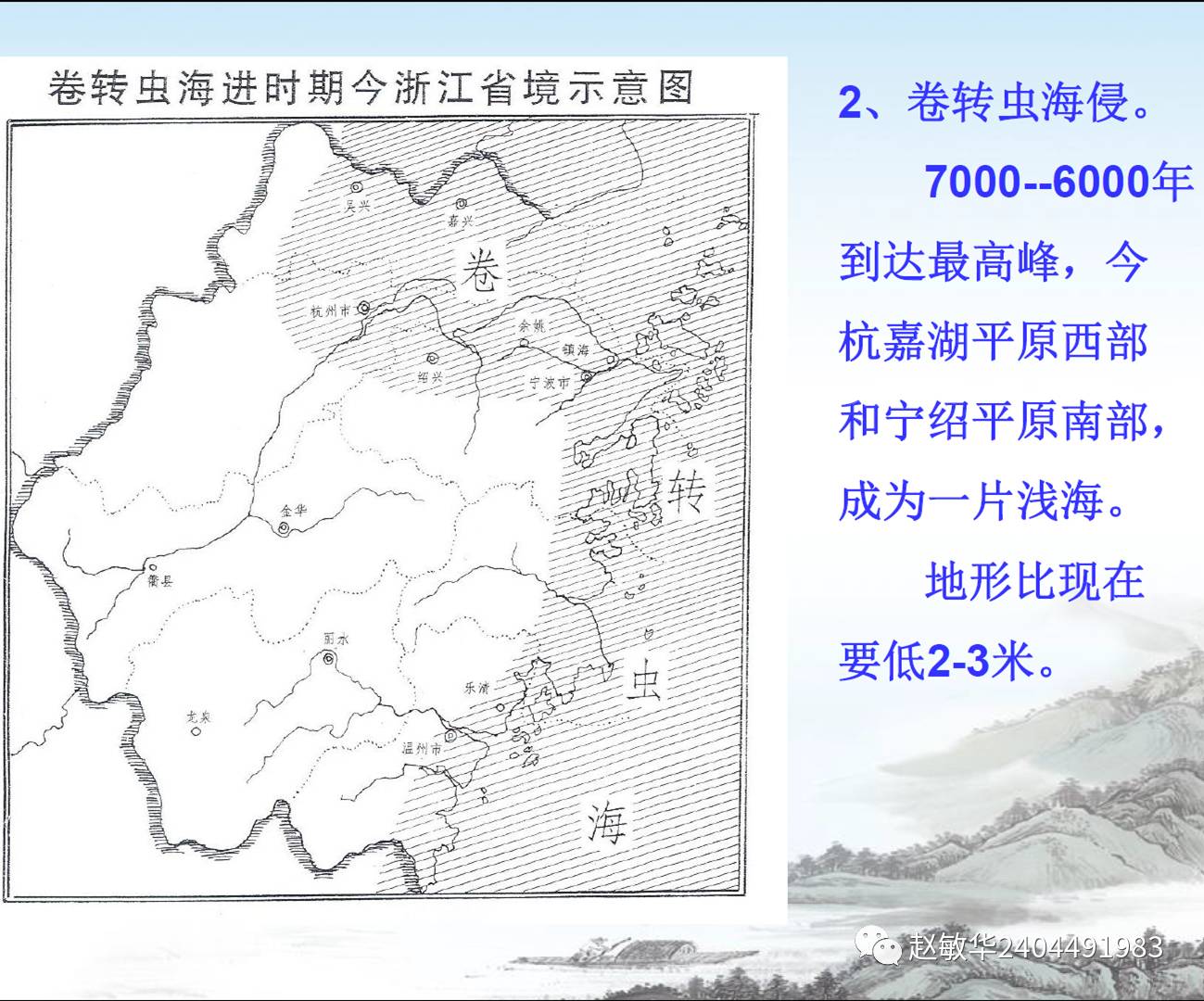

这张图昨天晚上邱老师用过:

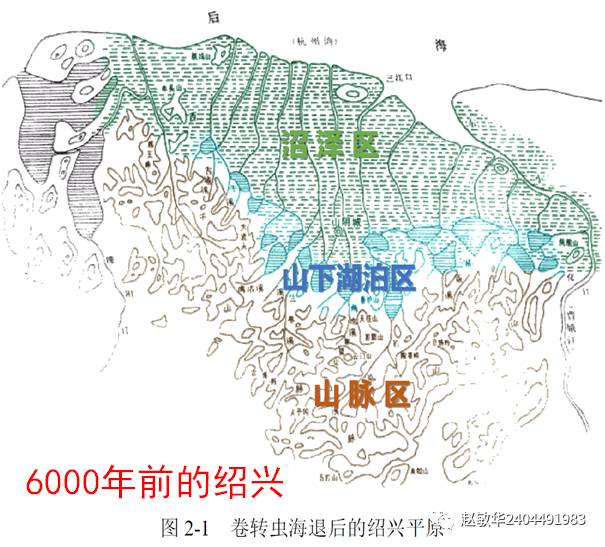

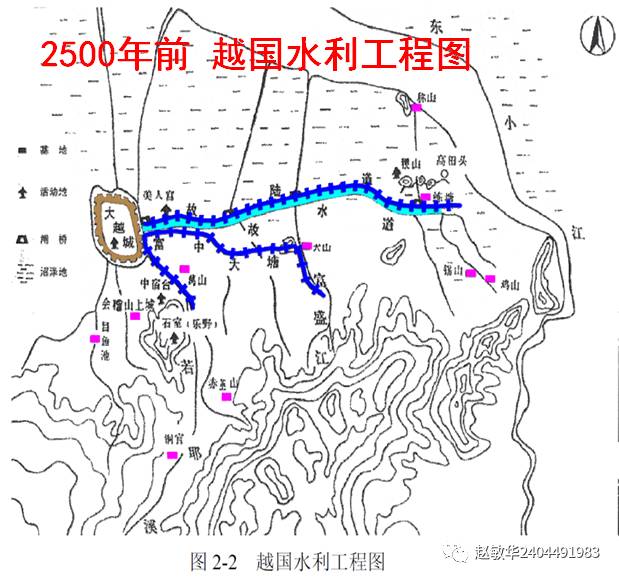

绍兴平原在六千年前,就是海和陆相交的一片沼泽地,南边是山脉,沼泽与山脉之间是湖泊区。2500年前,越国修建了水利工程。

以下蓝字内容,摘自绍兴水务局2014年6月编写的《绍兴市水系历史变迁及水资源保护利用专题研究》。

第2 章绍兴水系的历史变迁

整个绍兴水系主要概括为“一网两江”,一网即绍兴平原河网,两江即曹娥江、浦阳江。绍兴城市的发展历史就是一部治水的历史。

2.1 绍兴平原的历史演变

绍兴治水的历史可追溯到“大禹治水”,吴越时期,越王句践兴建富中大塘、山阴故水道,当时的山会平原,咸潮直薄,洪、涝、旱灾害频仍,平原内除其中的一些孤丘和高燥之地有人们零星居住,越部族活动大部份在南部山区。至汉顺帝永和五年(140),会稽太守马臻纳会稽三十六源之水,兴建了我国最古老的大型蓄水工程之一--鉴湖(正常蓄水量2.68 亿m3),形成了以鉴湖为主体的山会平原河湖。之后晋代开凿萧绍运河,唐代大规模的海塘修筑,古鉴湖发挥效益达1000 余年。而明嘉靖十六年绍兴知府汤绍恩主持建成三江闸,通过一系列的塘闸配套,绍兴平原河网水系的框架基本完成。

2.1.1 卷转虫海退后的绍兴平原

绍兴平原经过 3 次海进海退的洗礼,呈现出绍兴平原的雏形。(图2-1)

2.1.2 越国时期的绍兴平原

越勾践时期(公元前 496—前465)宁绍平原,山—原—海台阶地形态势出现。

山:即为会稽山、四明山。原:即为山会平原。海:即为后海(杭州湾)。

越地曾被视为一片穷山恶水,这种景况到春秋越国时期开始发生了明显的变化,由于越国一系列水利工程的兴建,改造了平原的河网水系,促进了春秋时期绍兴地区经济的发展。

越国时期围堤筑塘以开发沼泽平原的水利工程大量发展起来,并逐渐由南向北推进。特别是由于东西向的“古水道”的建筑,使山会平原东部水系成网。后世的南塘(鉴湖湖堤)、北塘(山会海塘)以及沟通四明、会稽山脉北流众多河流的东西向运河(浙东运河)都初露端倪。越国时期的水利工程对山会平原经济文化的发展产生了深远的影响。

宁绍平原的水环境到春秋晚期越王勾践“徙治山北”后开始进行了巨大的改造。据《越绝书》记载,当时在宁绍平原的西部(山会平原)兴建了一大批水利工程。

越国时期对水环境的治理是由点到面逐步展开的。这个“点”就是越国新都句践大、小城,这个“面”就是指以越国新都句践大、小城为中心的整个山会平原。

越国都城“徙治山北”后,开始进行了山会平原的水利建设,以便在水土资源丰富的平原地区建立粮食生产基地。富中大塘就是其中著名的平原堤塘水利工程。

形成了《越绝书》所说的“山阴古故陆道”;在沿运河南岸筑起了一条用于建设粮食生产基地的堤塘,这就是《越绝书》所说的“富中大塘”。同时,在故陆道上又设置若干闸桥一类的工程,藉以挡潮、排洪和蓄淡。

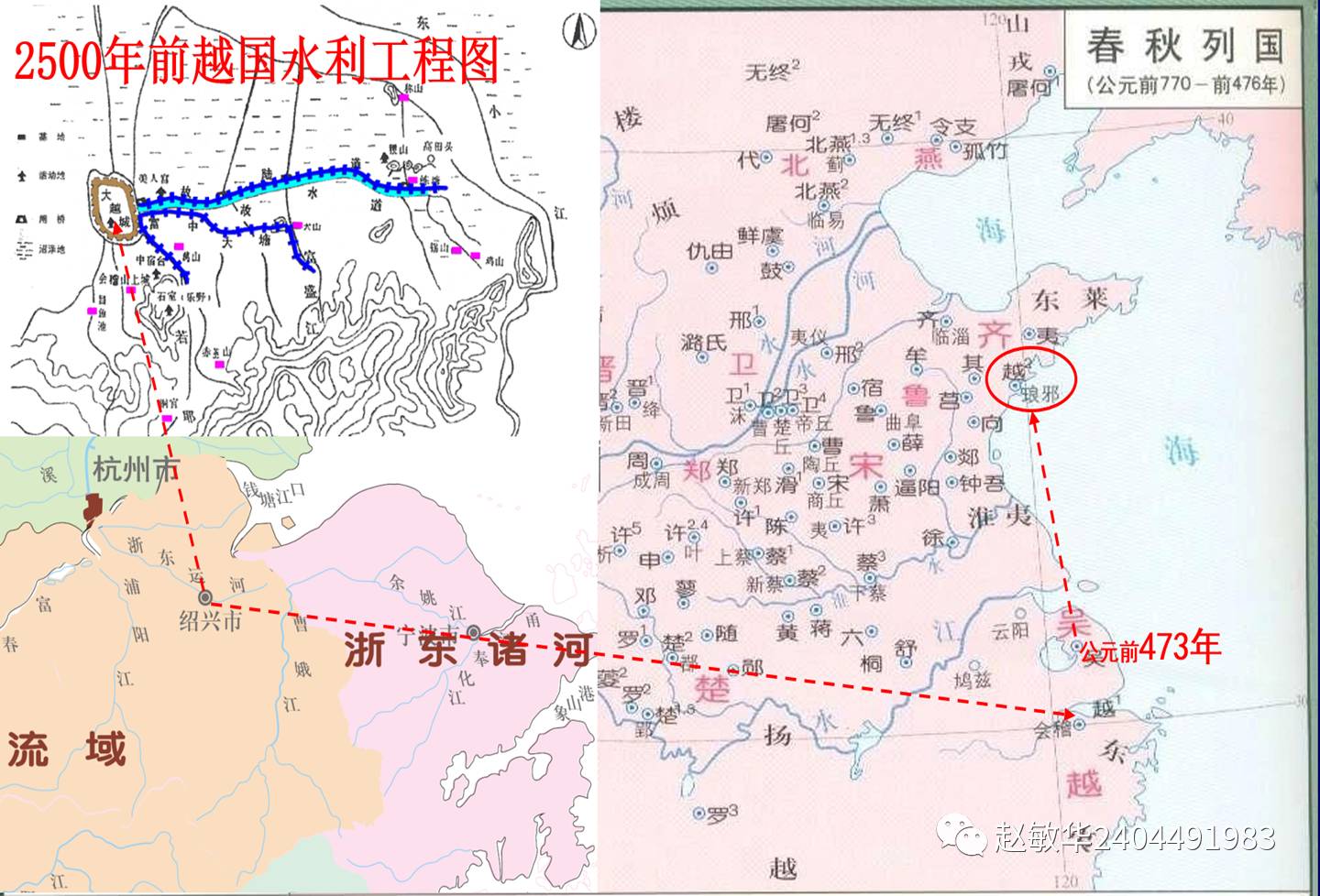

前面图2-2的富中故水道(大塘),就是现在的浙东运河东段,

越王勾践后来又修了浙东运河的西段通到杭州,再向北通到苏州。吴越争霸,运输兵力和物资,主要通过运河,

公元前473年,越王勾践灭了吴国。越王勾践再向北,迁都山东琅琊(临沂)。

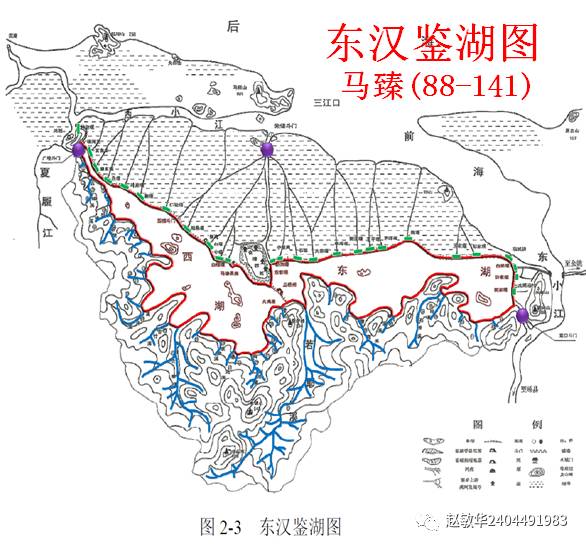

到了公元140年东汉,会稽郡太守马臻修了鉴湖。

2.1.3 鉴湖的形成

鉴湖是湖泊蓄洪和洼地蓄洪一类的坡塘工程,是在低洼地修筑堤

坝,拦蓄上游来水,并非开凿而成。鉴湖建筑在丘陵、沼泽平原、海

涂之间,不但是蓄水灌溉湖泊,还具有蓄洪,防止咸潮内侵和内河航

行等综合功能,是平原丘陵地区之大型水利枢纽。

公元 140 年(东汉顺帝永和五年),会稽郡太守马臻主持修筑鉴

湖。

鉴湖的修筑巧妙地利用了这山—原—海高程上的变化,以会稽郡城为中心,分东西两段筑起堤塘,拦蓄会稽山脉诸溪之水,湖堤与稽北丘陵之间,从山麓冲积扇以下,包括所有平原、洼地、河漫滩等,都积水而成为一片泽国,这样就形成了古鉴湖。鉴湖由于是筑塘成湖,水位抬高,于是就可以顺着自然地势启放湖水灌田。

正是因为上面这些水利工程,才有永和9年(公元353年),东晋王羲之的《兰亭集序》,

《兰亭》是中华书法的最高峰,这324个字也是中华文化的最高峰。

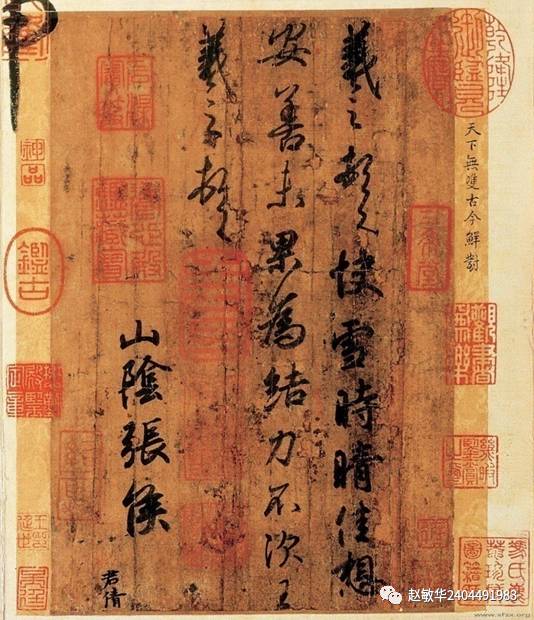

还有王羲之的《快雪时晴》,是作为乾隆皇帝的三希堂法帖,“三希堂”就是三样稀世宝贝的意思。

我为什么讲《快雪时晴》?因为与全球气温变化有很大关系。

王羲之是从北方的山东临沂,因为战乱先是逃到建康(南京),再从建康到绍兴。

“快雪时晴佳”说明那个时候温度低,绍兴经常下雪。大雪停后,天晴了,王羲之心情很好,“想安善?”,就想起他的朋友山阴张侯安善否?

《快雪时晴》就是王羲之写给朋友的一张便条,就像我们现在的短信,比短信还要短,只有20个字,但现在成为了国宝。

下雪后天放晴,很好。但是突然又想到“未果为结,力不次”,就是很多事情没有结果成为心结,就写不下去了,“羲之顿首顿首”,就这样结束了。为什么?

因为“三国两晋”是5000年气候变化中的冷Ⅱ期,请看中国5000年气侯变化与改朝换代图。其实温度高的几个暖期都是好的朝代。

暖Ⅰ期是尧、舜和大禹治水的夏朝。暖Ⅱ期春秋战国、百家争鸣,产生了诸子百家的代表老子和孔子。暖Ⅲ期是大唐盛世,不用我多说了。

一万年以前是冰河时期,8000年前气侯转暖,冰川开始融化;四、五千年前的平均温度,比现在高2到3度。这是大气温度与持水能力的关系曲线图,

温度每升高一度,大气含水量增加百分之一。所以四五千年前,几大文明都有大洪水的记载。

如果大禹治水的故事发生在绍兴,那么大禹治的是山上下来的洪水?还是倒灌的海水?

在春秋战国暖Ⅱ期和大唐盛世暖Ⅲ期的当中,是三国两晋的冷Ⅱ期,也是最悲惨的时代。诗为证:

北宋以后,温度一直在平均线以下。

1945年抗战胜利以后,平均温度就在基准线以上了。近四十年,温度快速上升,温度升高与降雨量增加关系紧密。

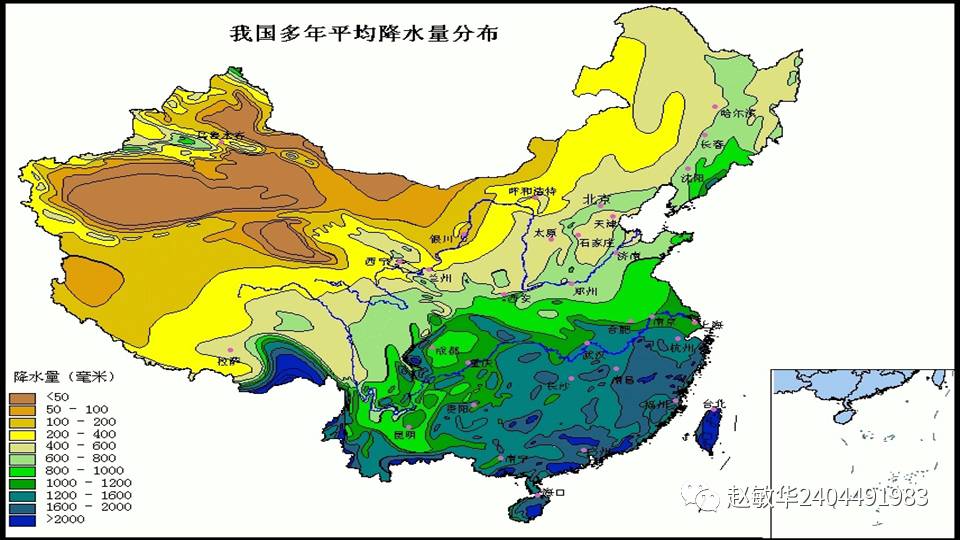

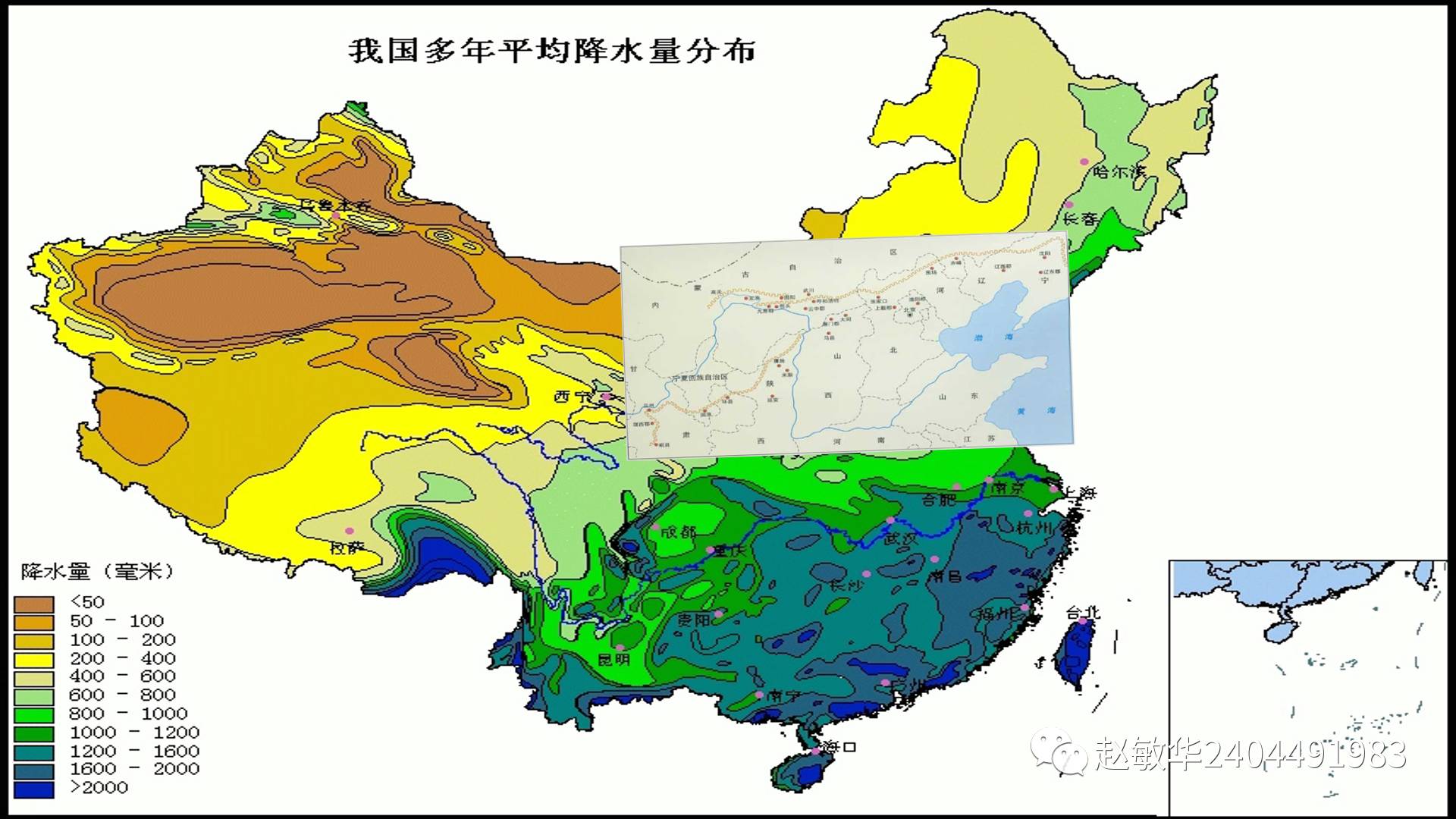

这是我国多年平均降雨的分布,

东南沿海降雨量很大,包括绍兴、宁波,都有一千五、六百的年降雨量。北方降雨少,特别是在西北,一年的降雨只有50毫米。

有一条四百毫米降雨线,就是明黄色和土黄色相交的这根线。中间一段的四百毫米降雨线几乎与长城线重叠,

大家知道为什么吗?

请看解读19大生态文明与文化自信,系列之2.海绵城市时空艺术

发表评论