这件事情我想了很久,觉得必须要写下来:

一定要比的话,我是说不得不的话,好的当代艺术作品应该像好的小说,而不应该是哲学。当然这肯定是我的趣味。我不是说艺术家本人应该没有观念,这不可能,一流艺术家一定有强悍的观念系统,高度可以和哲学家一致。但是,当他进入作品的时候,“深思的本质必须要发生变化,教义性的思想应该变为假定性的思想”(承接昆德拉的语言)。表述要万分小心,作品不应该是思想的输出装置,而应该是思想的游戏,判断应该变为疑问和存疑。

不好的当代艺术作品就像哲学家写的小说,感受过这种小说的人都知道那种难以忍受的滋味。

因此,在这个意义上,我觉得年轻艺术家画的漫画式作品,那种轻嘲的,玩弄的,揶揄的黑色幽默在审美趣味上远胜前辈艺术家(这一点终于可以和前面三期漫画与当代艺术结合了)。

回想一下“说教大师”托尔斯泰借他人之口所写的大段大段论述。尽管这些作家本人都觉得自己绝不是在写论文,他们注意了语气,但对于另一些绝口不提这些的作家来说,这些人仍太像哲学家了。

对于上述这些“绝口不提”的作家来讲,他们很可能是这样认为的:

格里耶谈托尔斯泰。他说:托尔斯泰有话要说,正因为如此,我对他不感兴趣。当小说家有话要说时,这其实是一个讯息,其中有政治的内涵,或宗教讯息,或宗教法令。这是一种干预,我反对。福楼拜描写了一个完整的世界,但他没有任何话要说,他没有任何讯息想传达,他对改善人类的生存环境也拿不出一剂良方。

所以这种文学趣味和沈从文很像。

找到一篇相关论文(怎么竟然开始对这个有兴趣,突然觉得有学校的vpn也是挺好的一件事儿,每天不进去看看找找翻翻我都难受,虽然说中文世界的学术烂极了,最烂的还属艺术类,但是其他专业还是有不少好文章可读,不好的,也可以在里面找到某些有用的信息,反正最后建构的事情自己来做就可以了),表述很清晰的论文:《学术语言基本规范的理论研究》黎志敏,《学术界》,2009年4期。

在这里,作者对维特根斯坦的看法和我完全一致。

人文社科谈价值中立很难,对作者水平的要求很高,尤其在艺术领域,你看见的大部分都是无本之木的探讨,看到的其实都是价值观本身,所以讨论起来很没意思,最后就沦为骂战。但就像小说可以分为三个基本的类型:

1,讲述一个故事。比如《堂吉诃德》。

2,描写一个故事。比如福楼拜的手法。

3,思考一个故事。这里牵涉到多维度的问题。

同样地,我觉得我其实可以在艺术这个最容易沦为价值观叫骂战的地方尝试“思考价值观本身”。一直以来我也是这样做的。

好了,以上种种,实际上我想说的是:

对于我今后的志向而言(艺术理论纠偏和祛魅者),我应该用学术(语言)的方式去严格要求自己,去思考问题,但应该用文学语言来书写观念。可能是一个四不像的东西,但是应该是一个新鲜的方向。

另外,其实我早已经觉得不断叩问“艺术”或者,不断为“何为好的艺术作品”下定义是一件特别傻的事情,因为我的认知总是在不断迭代,因此一度开始放弃叩问,但又一度折返,重新进行思考——仿佛如此欲罢不能。今天,无意中看见一篇文章,读毕,将这个疑问放下了,因为这个答案说服了我(《文学是什么一一关于文学提问方式之学术路径的反思》,邢建昌,河北师范大学研究生院):

p197

p198

p201

为此我更想当记者了。一个可以联系艺术和文学的职业。或者说,以记者的角度进入,以记者的方式工作,再以艺术家或者作家的方式转化。这方面的心得体会还得再看看那些曾是记者的作家怎么说。

最近的自己开始慢慢学着做绘画方面的分析,这才更深地领会了形式分析的强大之处。

正在体会图像志和图像学之间的区别。以及使用的方法:

图1

图2

图3

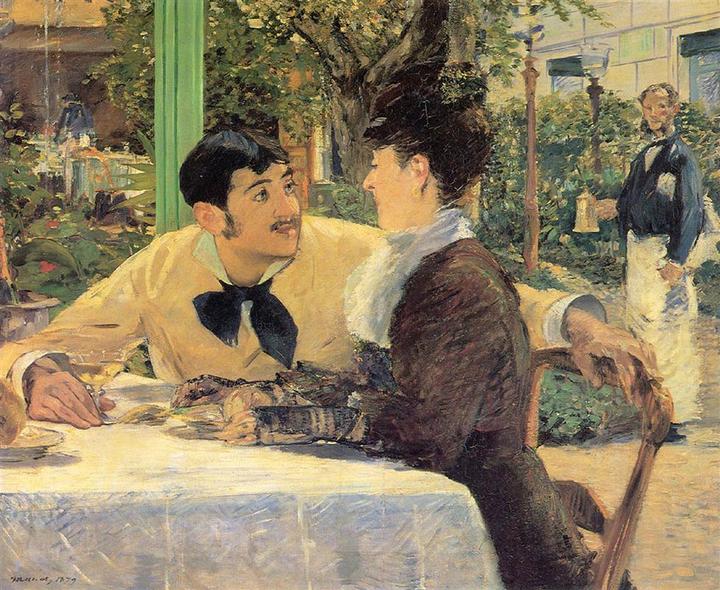

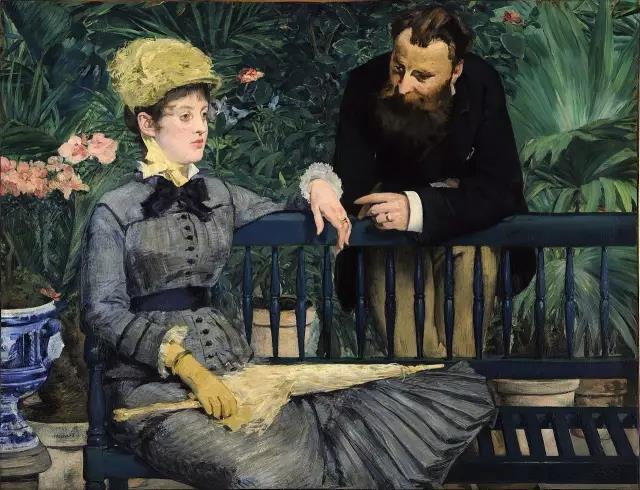

就我个人而言,对马奈的画技其实没什么特别的偏好,因为我这个人就不偏爱这类趣味。但是马奈的叙事趣味却很特别,而且非常现代。但我们应该在什么样的意义上了解马奈的“现代”?

研究和欣赏马奈作品的一个极佳的方式就是观察他的叙事趣味。

在这里,叙事不是插图意义上的“讲个故事”,而是将场面聚焦在一个静止的瞬间,在这个瞬间中他不想平铺直叙地只是表现什么色彩的嬉戏,他更想挖掘生活的离奇和荒诞,这是非常卡夫卡的方式。只不过他把这种方法用在了绘画的语言当中。

但他又和我之前谈过的霍珀不同。

霍珀喜爱的是研究“人放在空间里,人与空间均无交流”。而马奈则热衷于体察“人与人之间的关系”。空间只是背景。

上图一是我们很熟悉的勾引场景,男人伸出一只胳膊圈住女人,痴傻的眼神,佝偻的背,远处侍者意味深长的一瞥(见多了)。相信很多女生都有过这类体验。“环住对方的椅子”根本就是男人暧昧的小伎俩。这种幽幽的小揭露和小调皮大概是马奈与身俱来的天性,放在今天这种体验也不过时。上图二却更厉害,两个人的面孔望向一处,却是一个没有交流的瞬间。女人意兴阑珊,男人欲言又止。据说画的果然是一对十几年后离异了的夫妻。

特别现当代的一种情境。

相较于热烈恳切的交谈,现在社会的普遍感受却是“面对面,我无话可说,而且慢慢的,这种无话可说都显得不尴尬了”。

这种母题被艺术界反复征用。比如上图三的电影截图,也是两人望向一处,但似乎画面的含义更丰富。我常常想,马奈的画儿之所以那么前卫也就在这里吧,他知道如何用画面表现现代的荒诞性,这和用文字表现荒诞接近,但又截然不同。

我现在理解这种分析艺术的方式,和解析艺术的语言,都是非常适合我的。从本质上说,它是学术的思考方式+小说的语言+逻辑推理和论证(学术表达的精髓),就是我前面所说的四不像。

继续读《图像与意义》。

印象派绘画是纯粹感官的,亦即纯粹视觉的;而后印象派绘画则还要回应人类的理智要求。p34

该文其余的篇幅主要给了凡高、高更、马蒂斯和毕加索。看看看这一名单,人们就不得不惊叹:弗莱从一开始就已经抓住了欧洲现代艺术时的全部开创性的伟大人物。请注意弗莱写这篇文章的时间:1910年。其时,欧洲的极大部分艺术批评家(更不用说普通公众了)都还在现代艺术破晓的这一伟大的历史时刻呼呼大睡。认真阅读此文的读者将会发现,他们的惊讶拥有毋庸置疑的理由:弗莱用的区区四千字,就概括了十九世纪下半叶到二十世纪最初十年的全部现代艺术史的核心。后世的任何一位现代艺术史家对塞尚、梵高、高更、马蒂斯及毕加索的分析和评论,都几乎没有在弗莱这篇短文之上增加任何实质性的东西。p36

(可见艺术史的建构与学术选择的紧密关系,也可以看见审美趣味的筛选机制)

我想补充几句,事件当然早已经证明了弗莱的对手们并没有得到任何宽慰,因为时间不仅证明了他们的敌意已经被宣布失败,也证明了他们的短视同样被宣布失败。这里值得一提的倒是,为什么历史总是一而再,再而三的出现这种以骗子和诈骗犯来揣度他们所不解的事物的故事?我认为有一个参考答案可以解释这一切:知性的偏狭与趣味的固执,除此之外,唯有道德上的自我崇高,成为他们唯一的选项。

(这是沈语冰老师的看法,作为艺术社会学的偏爱者,我会进一步问:是什么产生了知性的偏狭与趣味的固执,是什么使得审美趣味总是那么固执和牢不可破?我曾经专门写过这个问题的初步思考答案):

关于这本书可以散开来谈的话题太多了。下篇接着谈。

发表评论