历史学科核心思维

(一)史观:

1.文明史观

2.全球史观、整体史观

3.阶级史观、革命史观

4.社会史观

5.唯物史观

(二)历史学中的几个概念认识

1.历史史实

2.历史叙述

3.历史阐释

4.历史观点

5.历史评价

(三)对同一历史事件、历史人物有不同的历史评价的原因

1.受时代的影响:一切历史都是当代史。

2.立场的不同:政治立场、国家立场、阶级立场等。

3.史观的不同;

4.个人因素的影响;

5.对历史史料的选取和辨别不同;

(四)史书的类别:

1.通史与断代史的区别:

2.纪传体与编年体的区别;

3.国别史与世界史的区别;

(五)历史学习中常见的思考方式:

1.政府或个人越是提倡的,就是社会上越缺乏的;政府或个人越是反对的,就是社会上越泛滥的;

2.统治者所采取的任何措施,都是为维护政治统治的需要;

3.一切历史都是当代史,即任何一个时代的政府或是个人提倡古代的人物和历史事件,是赋予了当时的时代含义的,都是符合当时的时代需要;

4.一定时期的政治、经济,必然作用于一定时期的思想文化;一定时期的思想文化,必定要反映一定时期的政治、经济;

5.一定时期的政府所采取的政策,必定是受到一定期的时代背景的影响;且政府制定的任何政策,都要关注民生;

同学们如果还有进一步的具体问题,可以点击下面卡片,向我一对一咨询

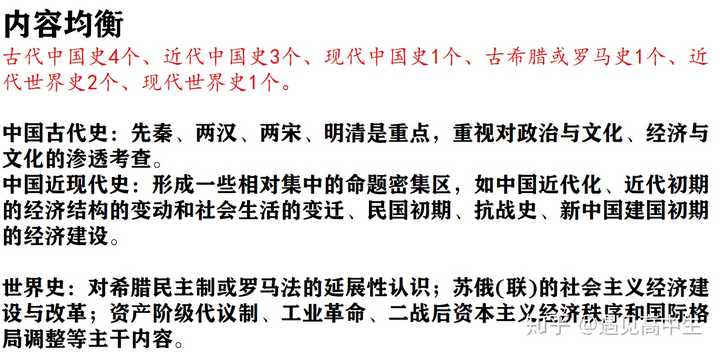

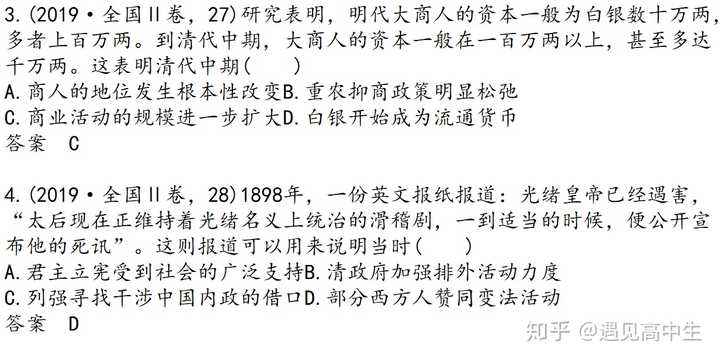

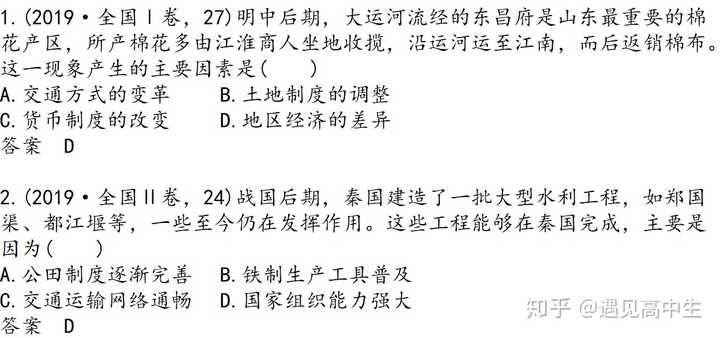

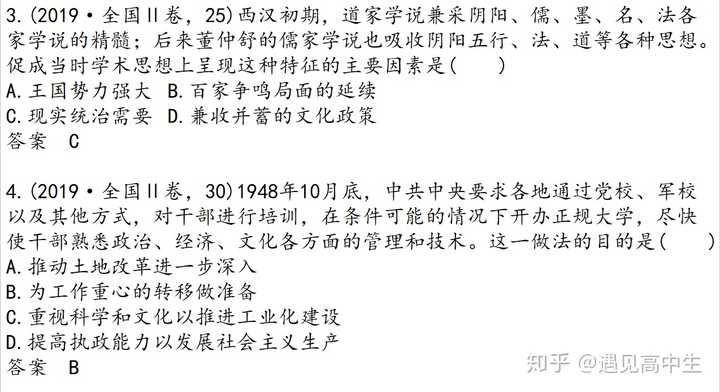

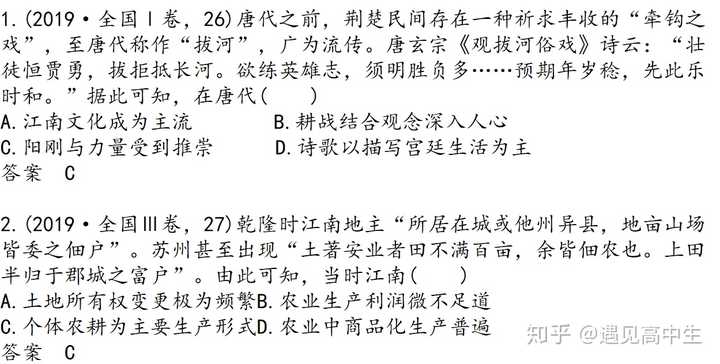

高考真题题型研究:

1、全国1、2、3卷48分选择题

选择题是高考历史试题的重要题型,一般有三种分类标准:

从命题素材或载体的选取角度可以分为史料主旨类选择题、图画类选择题、表格类选择题等;

从主干知识或内容的考查角度可以分为“背景、原因”类、“特征、特点”类、“影响、作用”类等;从命题设问词的角度可以分为“反映与体现”类、“说明与表明”类、“据此推知”类等。

关注前沿:从社会现实问题出发,把历史与现实有机结合,强调鉴古知今,引导考生形成正确的历史观和社会价值观。题干中大量出现的“反映了”“反映出”“表明”“由此可见”“说明”等指示词,凸显高考命题的两大出发点:一是历史问题的现实思考(对现实与社会影响较大的历史事件、历史现象的思考);二是现实问题的历史反思(用历史的视角分析社会现象、看待现实问题,明确自身的责任)。

主流价值

(1)高考考查侧重点大多是积极、进步的内容,重点关注的是历史事件的正面影响,对消极、落后、负面的内容不会考查。

(2)许多试题往往通过对历史现象的客观呈现和对历史事件的客观陈述,考查考生对时代背景、客观形势、主观目的、历史作用的理解与解释能力,正面立论多,定性评判少,如苏联的农业集体化、新中国的工业化建设等。

而像国共内战、新中国民主政治的曲折发展及国际共产主义运动的重大挫折之类的重大历史事件,命题者则基本采取回避的做法。

材料特点:

(1)新课标高考材料型试题一统江山,以材料为命题的主要依据,文字材料、图片材料、表格材料被大量引入试题,“题在书外,理在书中”已成为历史高考的常态。

(2)高考命题者往往巧妙地将材料进行加工,以一种崭新的形式出现,材料中隐含着重要的历史信息,这也使得材料化的选择题立意高远。

(3)近年全国文综卷历史命题者还有意追求选择题选项在字数、句式表述上的一致性,这也在一定程度上增加了选择、判断的难度,凸显能力。

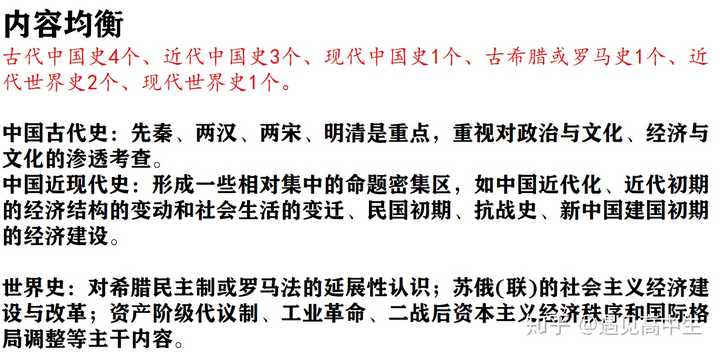

从具体所涉及的考点看,全国卷重点考查的是历史学科主干而非教材主干。

纵观近几年的试题,一些高频出现的考点如儒学演变、中国古代政治制度、明清商品经济发展、近代经济结构变动、1949~1966年新中国的建设探索、希腊罗马的民主法治、资产阶级代议制、工业革命、苏联工业化与农业集体化、美苏冷战等内容显然属于双重主干知识,既是现行教材的主干知识,又是学科主干知识。这方面的高考试题都体现了探究化的特点。

外戚专权、历代货币问题(南北朝货币使用、北宋交子)、土地赋役制度沿革(宋代田制)、经济重心南移、洋务运动、戊戌变法、北洋军阀统治、美国南北战争背景、新兴独立国家崛起与国际经济旧秩序(南北问题)等许多考点也属于历史学科的核心知识。

高考历史选择题以其材料新、情境新、史味浓而深受人们欢迎。

它所引用的材料都是原始史料,源于教材又高于教材,命题方式多样化,干扰性常常具备以下一个或几个特征:

偷梁换柱:用偷换概念、移花接木等方式来造成考生推理、分析、判断的障碍。

因果倒置:将历史现象发生的原因和结果倒置,以混淆视听。

舍本求末:以表面现象、假象掩盖、否定历史现象的本质和客观规律,以细枝未节、无关紧要的叙述来代替根本的、主要的因素。

以偏概全:用局部代替全部,以部分代替整体,以一种情形代替所有情形,有意用片面性的说法制造全面的假象。

渔目混珠:并列两种或两种以上的史实、观点,正误交错,渔龙混杂,以扰乱正常思路。

似是而非:表述含有科学的、合理的成分,但整体上有很大的缺陷;

有的在一定的条件下能成立,但题干中缺少这种条件;

有的整体上勉强可以如此表述,但内涵不透彻。

答非所问:即备选项与题干无关。

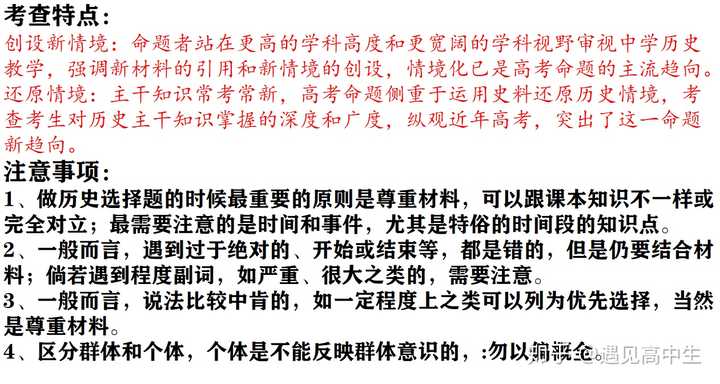

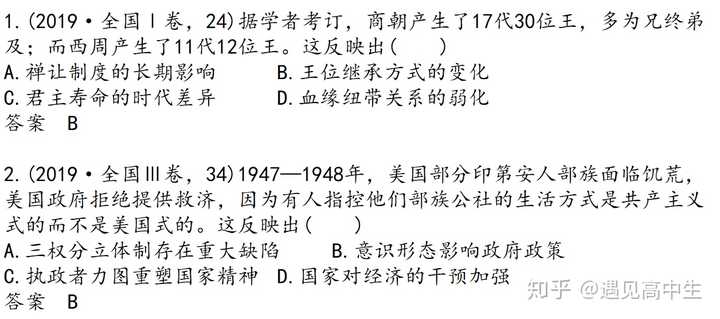

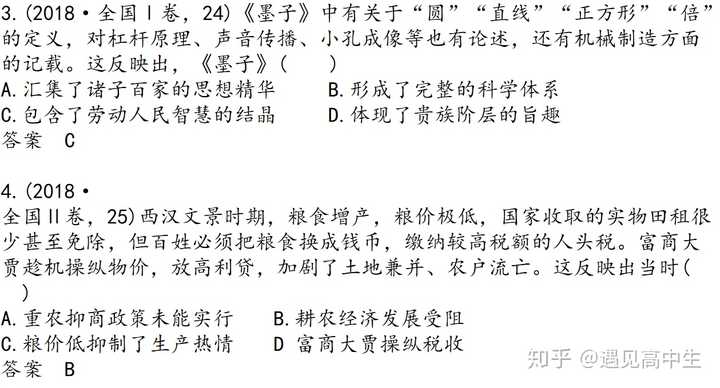

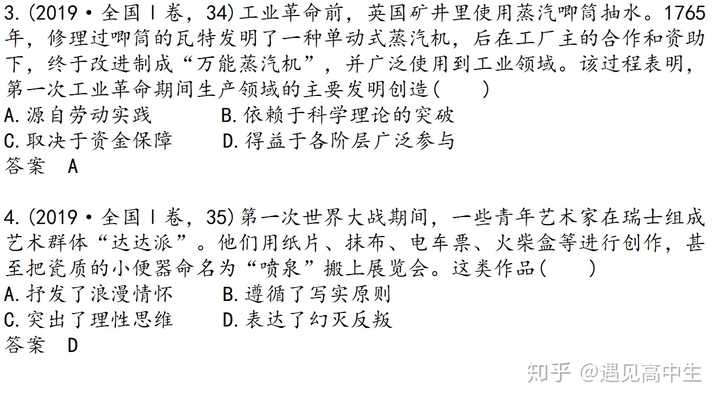

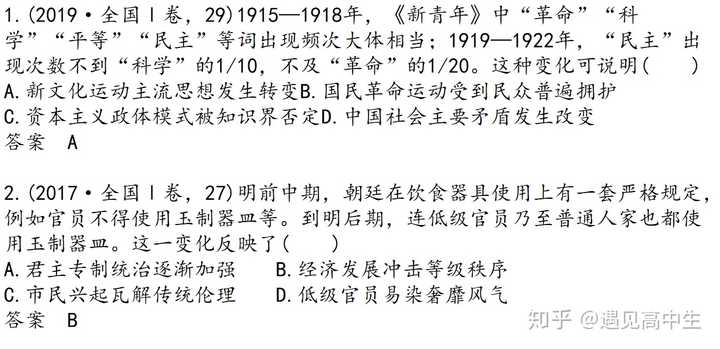

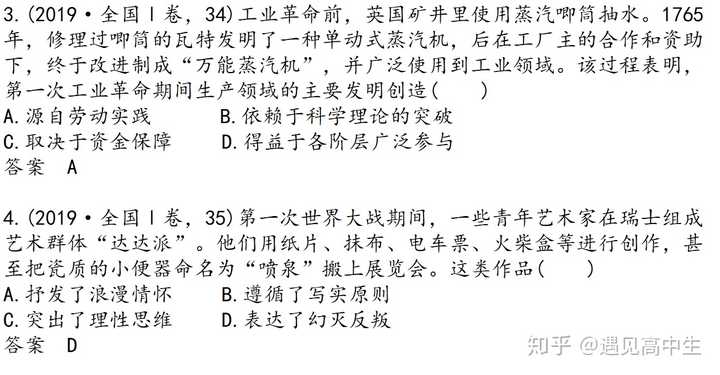

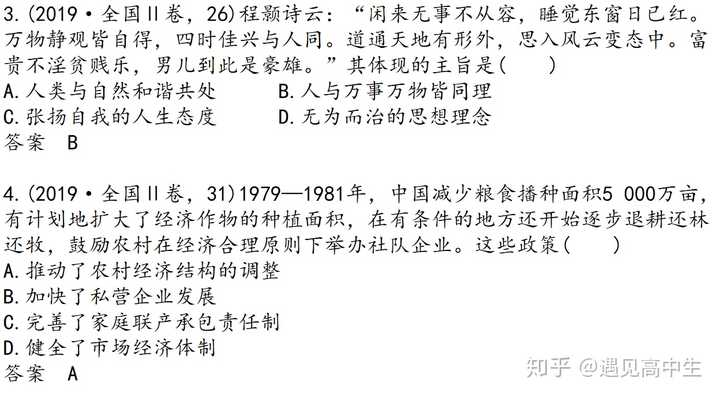

近几年高考选择题热考题型统计

“反映、体现”类选择题解题思路

审题:

读懂题干材料,分清限定词,是属于“反映”还是“体现”等。

解题:

注意解答关键是理解“反映、体现”就是从现象透视到本质,或者揭示其特点。

而本质就是要深刻到制度层面、抽象到规律层次、总结到独一无二的特点。所以既然是“反映、体现”就不要用现象来“反映、体现”,切忌只看历史事物的现象,不看历史事物的本质。

知识、能力立意:

历史选择题“表明”“说明”类有所区别。“表明”是指表示清楚,比较确切地指出。“说明”是用简明扼要的语言把事物的实际情况恰如其分地表述出来。

“表明”“说明”的含义相似,但也有所不同,“表明”多含有求答历史现象本质之意,“说明”含有分析、阐述之意。

命题设计意图:

历年全国卷高考试题,此类试题中的题干与题肢之间的逻辑关系存在三种情况:一是题干与题肢之间是因果关系,二是题干与题肢之间是现象与本质的关系,三是题干与题肢之间是判断关系,需要具体试题具体分析。

“因果、目的”类选择题解题思路

概念分析法:

正确理解有关概念的含义。如原因方面要区分客观原因和主观原因、主要原因及次要原因、直接原因和间接原因、历史原因及根本原因等。

特征分析法:

注意历史事件之间的内在联系,全面分析和把握历史发展的各种因素,准确把握题干与备选项之间的逻辑关系,弄清二者之间谁是因谁是果,采取时间顺序的方法判断因果关系,在前者一般是因,后者一般是果。

理论分析法:

运用唯物史观的基本理论推理得出答案,如客观存在决定主观意识,那么客观存在就是因,主观意识就是果。类似的还有生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑等,利用这些基本理论就可以较为容易地作出判断。

“推理、判断”类选择题解题思路

解答此类试题,一般可采用推演法:

即通过必要的推理来确定符合题意的正确答案,推理时要掌握正确的指导思想,如历史规律、逻辑关系、基本原理等。

因此在平时要注意归纳历史现象,总结历史规律并掌握运用。

“比较、变化”类选择题解题思路

(1)从具体步骤上看,一是注意审题,明确题干的要求是“求同”还是“求异”;二是分清比较类型,明确是异同比较还是变化比较;三是联系所学知识,结合材料信息,在全面把握历史知识的基础上确立比较项,找到比较的着力点,正确答案往往隐藏在后半段材料中。

(2)注意运用历史理论进行分析判断。要重点掌握一些基本理论知识,如共性与个性关系原理、矛盾的特殊性与普遍性关系原理、量变与质变关系原理等。对历史事件的分析坚持“同中求异”“异中求同”。

“理解、阐释”类选择题解题思路

解答此类题目,主要从历史现象的规律、本质,或历史概念的内涵和外延等方面进行把握,通过对历史现象或概念的定量、定性分析,正确地界定历史现象的性质、特点、演变规律,或从历史概念的内涵和外延角度分析。

同时,注意将历史现象或历史概念放在特定历史背景下思考,运用时代特征分析判断、评价。

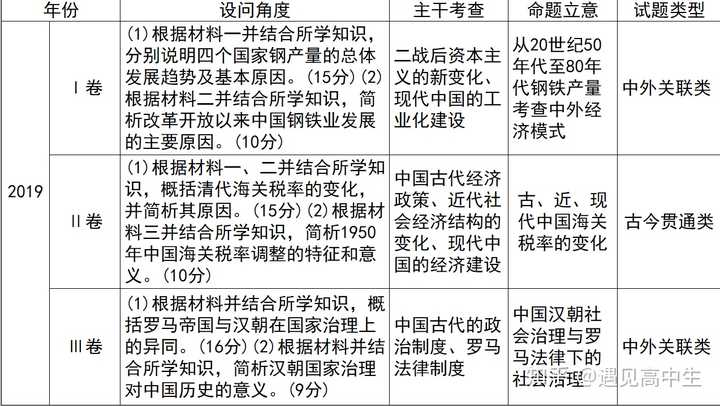

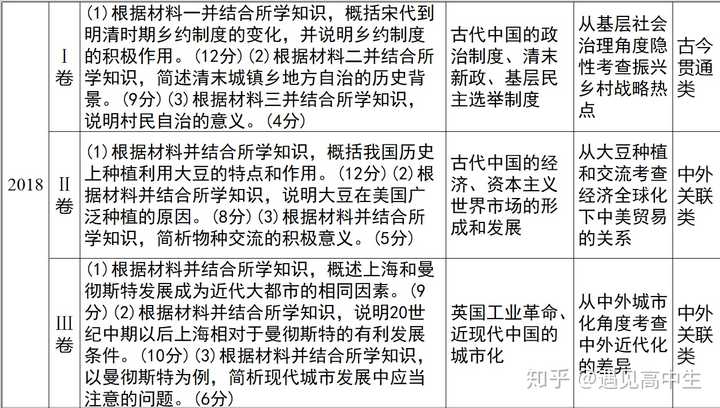

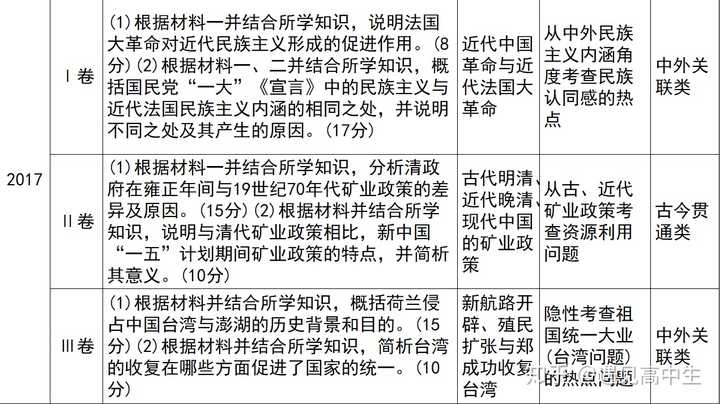

2、全国1、2、3卷52分非选择题之全国卷25分综合题

基础类型:

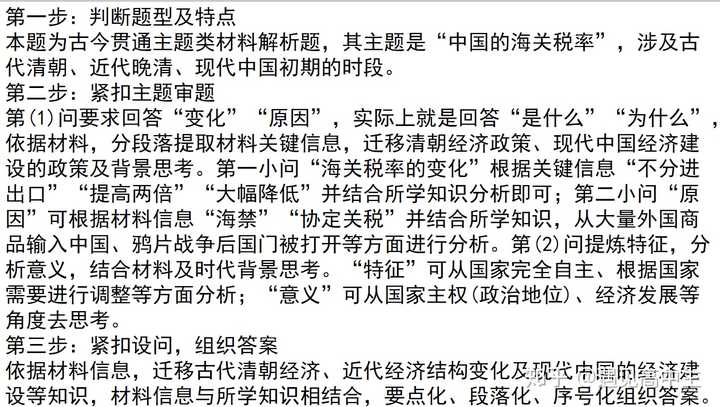

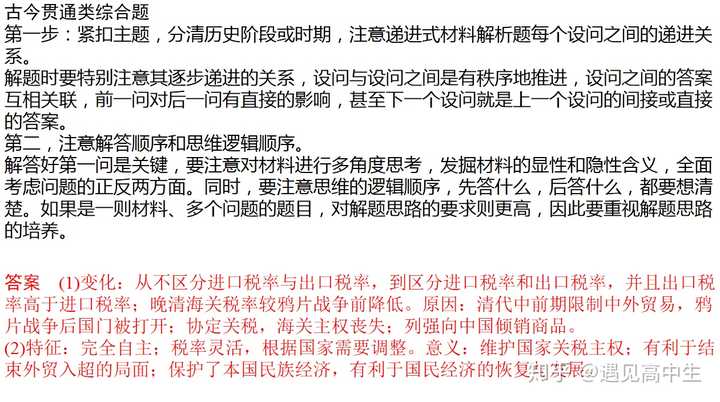

古今贯通型材料解析题是新课程体系考查的一个亮点,呼应了时空观念的学科核心素养。也是高考考查的重点题型。此类试题有以下几个特点:一是有一个考查的主题;二是考查的时间跨度大,涉及多个历史时期;三是突出考查考生知识迁移能力、对比分析、归纳概括等能力。

中外关联型试题是新课标高考的重要考查形式,试题体现了“小切口、小背景、深分析比较”的特点,其设问都是围绕一个中心主题(主线),中外横向联系比较,较好地考查学生微观和宏观理解认识问题的能力,也是近年高考命题考查较多的题型。

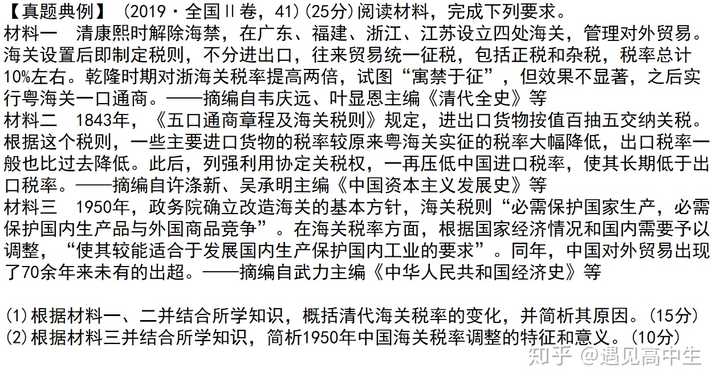

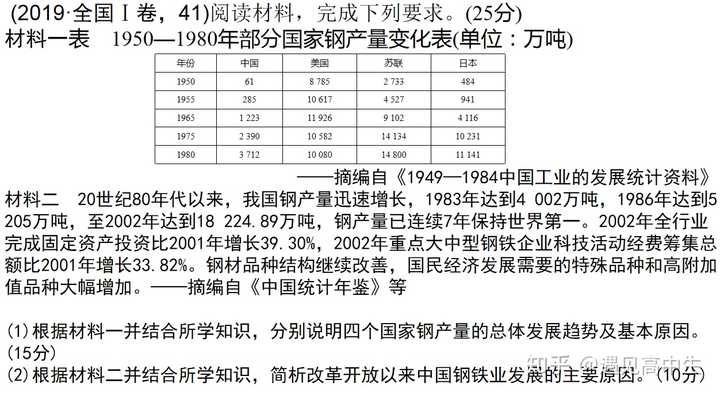

第一步:判断题型及题眼

本题为中外关联比较型材料解析题,解题的题眼是“中外钢铁量的变化趋势及原因”。

第二步:审设问,确定答题方向

第(1)问第一小问,回答总体趋势(四个国家钢产量),第二小问回答基本原因(四个国家钢产量的总体发展趋势),依据材料信息及所学知识,采取说明概括答题方式,迁移20世纪四国经济发展相关知识,分国别回答趋势及原因;第(2)问回答“主要原因”(改革开放以来中国钢铁业发展),答题方式为“简析”。迁移现代中国改革开放的相关知识回答。

第三步:紧扣信息,迁移所学知识,组织答案

第(1)问,“趋势”在分析中美等四国钢产量变化情况基础上得出。回答“原因”时,联系四国在这个时期经济发展的相关内容,从中国工业化建设、改革开放,二战后美国和日本国家垄断资本主义发展和20世纪70年代后经济出现“滞胀”局面,苏联优先发展重工业等方面回答。第(2)问,“原因”根据材料中的时间“20世纪80年代以来”“2002年”并结合所学知识从城市经济体制改革、现代企业制度逐步建立、现代化建设加快、科技发展等方面回答。

中外关联类综合题

第一,依据材料信息,围绕主题,判断和迁移所学知识,注意横向联系。同时根据主题涉及的问题,从政治、经济、思想文化角度分析其内在联系及相互影响。

第二,根据材料反映的现象,运用整体史观,适当进行中外链接,将中国的历史现象置于世界大背景下分析理解认识。

第三,紧扣考查主题,注意历史现象发生历史阶段的特征,注意材料与教材的有机结合,学会透过现象看本质。如例题就属于主题链接式材料解析题,需要注意中外知识的链接,从不同角度思考回答。

答案(1)趋势:美国:产量长期稳步增长,到70年代中后期出现下降现象。日本:50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。苏联:稳步增长,70年代中后期放缓。中国:快速增长。

原因:美国:国家采取大力干预经济政策促进经济发展,受滞胀影响。日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济滞胀冲击下,经济发展减速。苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。中国:重视发展重工业。

(2)原因:经济体制改革推进,现代企业制度逐步建立;现代化建设加快,需求增大:科技水平提高;对外开放、引进外资;投资大幅增加。

全国卷25分材料题题一般性解题技巧

历史材料问答题的解题主要分四个步骤,第一是审设问,第二是读材料,第三是列提纲,最后是答好题。

第一步:审设问——确保答题方向不跑偏

从问题切入,仔细筛选题干信息,既可以节省时间,又可以提高审读的准确率。

一审设问要求:纵观近五年的高考试题,无外乎两种形式,一是“根据材料”,二是“根据材料并结合所学知识”。若是“根据材料”,答案肯定在材料中,这种设问不受教材束缚,依据材料作答,答案需要提炼、概括、归纳、抽象等;若是“根据材料并结合所学知识”,答案在材料和教材中,作答要充分提取材料有效信息,利用教材结合点以及平时的知识积累。

二审时空限制:审清设问中的显性或隐性的时空范围;时空范围制约着解题的取向,对解题起着规定性作用;并在一定时间、空间下理解和解释重大历史事件、历史现象。

三审提示词语:即提示回答问题的方式。常见提示语有:指出、概括、简述、分析、阐述、说明、论证、总结、评价(或评析、评论、评述)、比较等。设问中的这些行为动词既体现了试题对学生学习历史学科方法的考查,又为学生正确解题提供了思路和方法。因此,要认真审读设问中的这些提示语,准确掌握解题方式。

四审答题中心语及求答语:首先是审清中心语,以明确答题范围或角度要求。 这是整个题目设问所围绕的中心,涉及政治、经济、制度(政策)、思想、人物、国际关系等知识领域。 其次是审清求答(答项)语:如背景类(背景、原因、条件、意图等)、性质类(实质、本质)、过程类(表现、内容、措施)、影响类(作用、意义、地位),以及特点、异同点、胜败原因、启示与认识等。

第二步:读材料——读全、读懂、读透 读全——指全面阅读情景材料。

读懂——获取、利用、解读有效信息。

读透——指真正理解材料要体现的史实,去伪存真,把握作者真实的意图。

发表评论