作者 |青山

10月24日,纪录片《历史那些事》在B站上线。该片一共8集,由北京无奇不有影视文化有限公司摄制,并由上海宽娱数码科技有限公司(B站)与该公司联合出品。截止11月5日,已经播出前了三集,点击量合计约249.8万。

“本片为实验纪录片,所有人物、故事均有古籍记载,历史小剧场是以喜闻乐见的形式讲述历史,内容均有史料支撑,不恶搞,非虚构”,这是影片片头的宣言。可见,“实验纪录片”是该影片着力打造的噱头。

恶搞历史,更像一种投机

“历史小剧场是以喜闻乐见的形式讲述历史,内容均有史料支撑,不恶搞,非虚构”。反观《历史那些事》第一集的“历史小剧场”,讲述的是苏东坡穿越到现代到了浙江象山县的一家做“东坡肉”的餐馆,苏东坡穿着宋朝的服饰与现代人交流。

从纪录片的核心概念上说,纪录片是真实的、非虚构的,这个真是不仅仅是史料的真实,更是场景的真实。历史是不允许假设的,作为影像志的纪录片亦是如此。“东坡穿越”是模仿了穿越剧的形式,已经跳出了纪录片的范畴,违背了纪录片的真实性原则,反而凸显的是娱乐性,从而滑向了戏剧短片的范畴,哗众取宠,戏谑历史的嫌疑更大。

前段时间,B站纪录片《人生一串》能够火爆,很大程度上归结于美食题材,烤串在全国的普遍性和接地气,能够满足不同年龄段的食欲需求,而这次《历史那些事》却完全不同。

众所周知,B站的二次元的独特网络属性是其他平台所无法比拟的。与其标榜“实验纪录片”,倒不如说《历史那些事》是针对B站平台用户特性的“定制纪录片”。何以这样说?这还要从影片本身说起。

首先,从每一集的命名就可以看出,前三集分别为《在下东坡,一个吃货》《我在我家偷文物》《请回答604》,网络化、接地气的名称,更加贴近B站用户的用语和观赏习惯,而《我在我家偷文物》则是借用了同在B站走红的央视纪录片《我在故宫修文物》,更加符合B站用户的口味。

不仅名称,在内容上,大量使用“吃货”“死宅”等网络二次元用词,动漫风格、《日食记》画风等贴近性的画面表达,尼采等名人作品中富有哲理的摘取,嘻哈风格的MV,“小剧场式”的逆水寒广告……等等。

但是,从弹幕就可以看出,在这“丰富”的元素下,还是有不少用户感觉到茫然,大部分用户也只是当笑料看而已,从这个角度看,《历史那些事》是成功的。如果回到纪录片本体来讲,过多的元素堆砌,反而会喧宾夺主,比如字幕加日语,完全是为了仿照日漫,迎合二次元的做法。

风格纷杂,内容“无厘头”

再来看看《历史那些事》的结构,该片的结构简单可划分四个部分,第一部分讲述相对严肃的历史故事,第二部分则是诙谐幽默的历史小剧场,第三部分是引用名言名句升华主题,第四部分则是现代的MV形式。看到整体构架,该片还是有一定的创新性的,这点值得肯定,但是远远没有达到变革的地步。

为什么这么说?我们在影片中能够看到很多影片风格的影子。除了《河西走廊》等常用的情景再现外,还有比如“历史小剧场”的板块,我们能看到网络剧中“广告小剧场”的影子,第一集里的东坡肉做法介绍部分,我们又看到了《舌尖上的中国》和“日食记”的身影,最后的又出现了年轻人喜欢的“MV”形式,风格如此纷杂,从而导致整集纪录片“形聚神散”。

说到“无厘头”,大多数会联想到星爷的无厘头电影,此时的“无厘头”已经不是原本的含义了,该类型电影善用谐音双关、押韵等方式,从而达到表意的目的。而《历史这些事》的无厘头却是本意,该片内容叙事呈现出来的是无厘头,让人摸不着头脑。比如第一集的第一部分用正常的情景再现讲述苏东坡第一次造折贬,在仅仅简单交了事件后,突然转入“历史小剧场”版块,后面再接正常的叙事。在这里,我们需要注意的是,在时长方面,“历史小剧场”版块相当于或超过“正史版块”,这就造成了“到底哪一块才是重点?”和“内容不紧凑而显得杂乱无章”之疑问。

《历史那些事》虽在形式上具有明显的结构化,但是却在内容上显得杂乱无章。

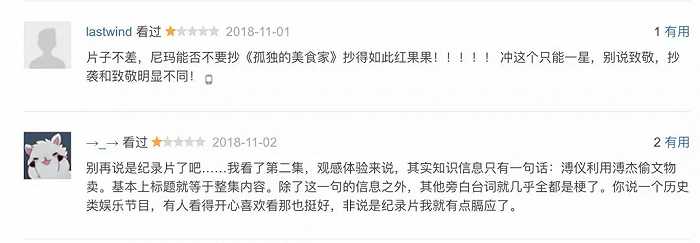

此外,在豆瓣平台上,评价为差评和一般的占到了总数的40%,尤其差评率近20%,一些网友认为:“从这部纪录片可以看到中国喜剧电影的现状:内容放到一边,只要不停地挠痒就好。梗玩的生硬不要紧,只要第一眼看上去有趣即可”;更有网友直呼:“糟蹋历史,low而且无聊”。而且这样的评论不在少数,值得引起重视和思考。

其形式虽华丽,但影视语言上仍旧没有突破,更没有在原有传统模式的基础上探索出一定规律性的东西,《历史那些事》标榜“实验纪录片”是不能够成立的,而是针对B站平台专门定制的纪录片。

再谈“实验”的真正精神

讲到实验纪录片,目前,无论学界还是业界,对于实验纪录片都没有统一的概念或界定,只有少数的学者对“先锋纪录片”有些一些研究。无论是谈实验纪录片还是先锋纪录片,都无法回避实验电影和先锋电影。实验电影一般是指拍摄风格和制作方式与那些主流的商业和纪录片相异甚至对立的影片,或者以一种新的视听语法出现,或者新的类型。实际上,先锋电影是实验电影的别称,那么,先锋纪录片和实验纪录片实际上是同一种纪录片的两种称呼而已。

据中国传媒大学教授周文观点,“先锋”这个术语在最初是指进行电影美学革新或反对商业电影的潮流。今天,关于先锋纪录片,可以简单地概指任何思想先锋、前卫,或者运用新奇、独特的形式和技巧的电影电视纪录片,通常则更加偏重于指称创作形式的标新立异。

回头审视《历史那些事》,改变该片虽然在形式上有一定的突破,但是,也仅仅限于形式的改变而已,这种分章节的形式也并非始于《历史那些事》。

先锋纪录片除了在内容与形式的关系的突破外,更要探索电影电视的规律和特点,先锋纪录片反对情节、反对戏剧性,主张非叙事,要求以画面与音乐表达一切,追求电影电视手段的纯粹性。总之,先锋纪录片更多是偏重于形式的革命与创新,但也更重视思想或某种观念的传达。

在内容上的影视语言,该片却依然是传统纪录片的套路,采用的仍然是情景再现的方式,这在通篇使用这种方式的《河西走廊》《中山国》《邙山》等等纪录片中屡见不鲜。上面介绍了,先锋纪录片反对情节、反对戏剧性,主张非叙事。而《历史那些事》则重戏剧性,比如第一集《在下东坡,一个吃货》,通过穿越的形式与现代人对话“东坡肉烹法”,这恰恰是传统纪录片所寻求的套路,而非实验纪录片的追求。

发表评论