美术观察.

用观察家的眼光看美术,用美术家的眼光看世界。

编者按:

本期“锐评”从近代学人的“通人之学”谈起,认为当下中国人文知识的危机主要表现在与生活现场的隔膜。因此,需要扎根人们的精神生活,建构历史解释与精神表达。并且,要运用艺术教育,打破当代学术与现实的高度隔膜,打通学科知识、社会知识和生活知识,重建有情有义的知识、身心俱足的思想、知行合一的创造。

——吴彧弓

一、

通人之学

中国画和书法的高等教育有着深厚的学术底蕴,历史上涌现出潘天寿、黄宾虹、郑午昌、傅抱石、陆维钊、沙孟海等一批名家大师。他们虽然是艺术院校、国画及书法专业的创立者,却不是由彼时的艺术学院培养出来的。他们跟今天“学院派”最大的差别,就是自身的博雅与贯通。他们或许是最后一代具有传统先天之学、先天经验的国人,可以将命笔挥毫视作与生俱来,将书画修习与求学问道视作一体之事。对他们来说,书画与学问无法分割,须积学而成。因此,他们的理想是在现代学院体系中重新建立起一种艺理兼通、道术相济、学养相成的“通人之学”。正如黄宾虹有诗云:“道成不与艺成分,禹鼎汤盘述作存。高出佉卢梵书上,要知天未丧斯文。”

(明)徐渭著:《南词叙录注释》,李复波、熊澄宇注释,北京:中国戏剧出版社,1989年。《南词叙录》成书于嘉靖三十八年(1559年),是宋元明清四代唯一一部研究南戏的专著。

“通人之学”是中国古典教育的根本特征。2021年是徐渭诞辰500周年,孔夫子逝世后2000年出世的他,是一位有多方面才具的儒生,书法、绘画、诗文、戏剧都很精通。袁宏道对徐渭最为推重,认为“文长眼空千古,独立一时”,是“八法之散圣,字林之侠客”。徐渭允文允武,既可筹谋政事,又可参赞军务,用今天的话说,即有“通人之学”“通人之才”,是一位“通人”。

然而,这样一位“通人”,在世道、时势和命运的逼仄下,却潦倒终生,成为罪犯、囚徒、疯子,成为一个“畸人”。这位读书人、这位儒生、这个“通人”和“畸人”,他的遭际让无数后学扼腕叹息。

去年也是孔夫子逝世的2500年。孔子的道是教育之道,他倡导“有教无类”“因材施教”“不愤不启”“不悱不发”。孔子的道是学习之道,他讲求“学而知之”“学以致用”“温故而知新”“举一而反三”。孔子的道又是人之道,也是生之道。他说“未知生,焉知死”。孔夫子没后两千五百载,我们需要重新去理解和纪念他的死。他说“虽百世可知也”。如今百代过去,斯人千古,桑田沧海,山河犹在,天何言哉!

事实上,孔子的道在2500年中虽从未大行于世,却反复更生,托身于一个个书生、儒者、志士仁人,徐渭就是这众多化身中最为独特的一个。孔夫子没后的2500年中,无数人们与我们一样,追慕他的道和义,体味他的歌与哭。

一百多年前,五四运动拉开了中国新文化的序幕,启动了那场文艺、思想、教育、社会的总体性变革,章太炎、刘师培、梁启超、蔡元培这代人,都是由中国的旧学问、也就是所谓“前现代”的学习系统造就出来的。如果说,新文化的使命是建立一种人与世界的关系,确立现代中国人的“天人之际”,那么从这个意义上看,它始终未能完成。但是,这批先辈们对于当时还有些陌生的世界,充满能动性和自主性,从传统的天下观中发展出一种“平视泰中泰西”的世界情怀。梁启超诗云:“世界无穷愿无尽,海天寥廓立多时”,梁漱溟也有意思很接近的诗句:“我生有涯愿无尽,心期填海力移山”。2020年,新冠肺炎疫情最严重的时候,我曾多次引用鲁迅的诗句:“无穷的远方,无数的人们,都和我有关。”从这些百年前的学人们身上,我们可以看到大时空跨度中的自我。在他们身上,依然保留着一种尊严而通达的“道—义”,今天,我们或许掌握了比他们更多的知识,然而这种珍贵的“道—义”在我们身上却已经失去。

《论六艺该摄一切学术》选自《泰和宜山会语》,马一浮著,浙江大学出版社,2020年6月。

马一浮在其《六艺该摄一切学术》中阐述了中国人原本的学习系统和知识体系——“六艺”之教。在马一浮看来,六艺通向人类合理的日常生活,而非偏重考古,更不是徒资言说而与实际生活甚远之事。他认为,“六艺”之教,不是空言,须求实践。在中国的“前现代”系统中,学习的过程往往同时牵连着细致而持续的社会化过程,使得知识系统和学习系统可以真实地作用于现实生活。而今天,随着社会肌体的改变,随着现代学科化知识体系的遮蔽和挤压,中国传统中本来可以致用的学问,在学科治理、学术工业的挤压下,与当下现实逐渐割裂,逐渐变成心性之学、修养之学,不再是致用之学和有为之学。

1928年初,蔡元培、林风眠选址杭州西湖,创建了国立艺术院,为中国美术学院的原初机构。

浙江省湘湖师范学校旧址,现位于浙江省杭州市萧山区西河路。

回到一百年前,中国现代教育的缔造者们也曾别有怀抱。1928年的杭州,两位中国现代教育的先驱各自创办了一所学校。一位是蔡元培,他在西子湖畔创办了国立艺术院,其目的是通过艺术与审美教育,做到“破人我之见,去利害得失”“以爱美的心真正地完成人们的生活”。另一位是陶行知,他在湘湖之畔创办了湘湖师范,培养乡村教师,要以平等知识、平民教育培养一种“生活力”,要“用四通八达的教育,创造一个四通八达的社会”。

近一个世纪过去,国立艺术院已经变成今天的中国美术学院,而湘湖师范的道统却几近消亡。近来,我派了一支团队,正在努力修缮湘湖师范旧址,希望设计出集展示、教育一体化的系统,在将来重新恢复陶行知的愿景与实践。

二、

生活的知识

然而,今天我们的知识状况究竟如何?坦率地说,我认为当代中国人文知识的危机主要表现在与中国人生活现场的高度隔膜,以致于难以就人民生活建立起“同情之理解”,无法在中文世界里安身立命。

古今中外,思想的形成、艺术的创造都必须扎根于一个真实的社会,面对一个活泼泼的问题现场,艺术和思想才能具有现实的深度、生命的活力。20世纪以来,随着大学和现代教育制度在全球范围内的确立,在几乎所有非西方国家的高等教育中,都存在着学科知识与社会现实脱节的现象。大学内的知识高深、系统,却解决不了现实中的问题,甚至无法对眼前的社会生活做出深刻的解释。因为真正的思想创造和知识生产是在具体历史情境中发生,是为解决具体问题而形成的。脱离了具体的问题意识,脱离了真实的历史情境和现实土壤,只会造就所谓“无目的的手段”“无经验的科学”,只会生产出知识的空洞躯壳与学科化的虚假教条。令我们担忧的是,今日大学中生产和传授的人文知识,其主体依然是日益学科化的知识,用这种知识培养出来的学生,往往既缺乏社会的感知、生活的经验,又缺乏现实的关怀、行动的能量。与当代生活现场的疏离、与古典文化精神的隔膜,已经使我们的知识生产渐渐失却自身的历史脉络、现实基础和发言位置。

(左右滑动查看)

1950年6月《国立艺术专科学校教学方针与实施方案(草案)》(部分)是“以现实主义系统的及中国民间的美术进行理论与实践的教育”“以各种形式与当前的实际斗争以及群众美术相结合,达到教学用一致,理论与实践统一,培养联系实际、联系群众的工作作风与实际工作能力”。

毋庸讳言,今天的知识界同仁跟前几代人有很大不同。新文化运动时期的那一代人自不必谈,梁漱溟曾言:“我不是学问家,我的学问都是被现实问题逼出来的。”诸如20世纪50年代出生的一代人,他们大都是文化、思想和经验上的“杂食动物”,经历了“上山下乡”、改革开放,交朋友三教九流,惦记着家国天下,心中有书生意气,身上有江湖义气……他们的学术或许不是那么中规中矩,却特别知道自己要做什么,因而有一定的行动力和超强的意志力。而近二十年的知识界,基本上是一些“大学动物”。他们特别擅长所谓的学科建设,跟上一代人相比,他们的知识生产或许更规范、更漂亮,更能够跟欧美学界接轨,然而对周遭社会既缺乏关心的愿望,又缺乏理解的能力和介入的勇气。与社会现场隔膜、与生活感觉断裂,自然就无法形成丰满的主体性和行动力。最关键的是,与现实隔膜,最容易造成问题的简化、思想的窄化,以致教条化与平庸化。

要改变这种知识状况,我以为需要强调两个方面:一方面,大学中人要能够理解当下知识话语、现实经验和社会意识之间多层面的动力机制,要能够洞察数字时代大众媒体、社交媒体、自媒体之间多重性的映射关系,要能够对当代技术经验、媒体现实所造就的人的生存状况,以及背后的政治经济学状况进行深入解析。否则,我们实难理清今日的问题意识和现实境遇。另一方面,我们必须意识到,在最平凡的百姓生活中存在着很积极的东西。那是一种生活和生产的原动力,一种比学科知识更持久、更强大的生活智慧和日常力量。捕捉、呈现、呵护这种日常力量,对每一个真正想要做出改变的知识人来说都至关重要。这种力量孕生之所,恰恰是现有的知识语言、学术概念和理论话语所无法抵达之处。在我看来,这就是无数普通人生活的集合,是芸芸众生之“情—感—意”的链接。这无数人的生活现实才是一切知识、方法和勇气的根源与土壤,也正是我们知识主体性的历史性根基。为此,我们必须扎根当代中国人的生活世界,从生动、复杂的现实感觉和社会意识中,发掘出一种新的知行合一的力量。

中国美术学院师生写生

在此,我想起刘震云的小说《一句顶一万句》。这部著作可以说既是彻底的现实主义,又是极端的形式主义,其最关键的特征是以实写虚,以现实见空幻。在小说拉拉杂杂的讲述中不动声色地埋伏着“百家姓”的精密结构,它的形式结构是“百家姓”,主题是“百姓”。数不清的人、理不清的事,在书中装得满满的,同时又显得空落落的。书中的一个个人物如同《清明上河图》中的无名身影——那些在同一时空、各自命运中熙熙攘攘又自行其是的芸芸众生。刘震云写的是“百姓的精神生活”,是这些升斗小民尘埃里的生命史,是他们生命里的意义与无意义、恩怨与寂寞、奈何与悲悯、超脱与羁绊……至大至精、至深至重。然而,这种复杂深邃的现实感受和精神状态又岂是学院知识分子们的理论话语和学术论文所能够触及?

由牟森导演执导的舞台剧《一句顶一万句》海报及剧照。该剧改编自刘震云获茅盾文学奖同名作品。

我们必须尝试构造从百姓精神生活出发的历史解释与精神表达。这就需要我们尝试超越学科的知识,创造大学之外的知识,也就是“社会的知识”,以及最重要的“生活的知识”。我们要正心诚意,勇毅笃行,因为要接收来自百姓精神生活的信息,就需要锐化我们的感官,修订我们的现实感觉和历史经验。如果说20世纪80年代中国学术界的理想是“通过知识获得解放”,现在我们需要的则是“通过解放获得知识”。

三、

艺术教育和人间思想

最后,回到我所从事的艺术教育。

与现实生活的隔膜,造成了当代知识领域的“目中无人”,也造成了当下学术和艺术的“知行不一,身心分离”。这不只是知识分子和艺术家的困境,也是所有当代人身上的现实。当代中国人的心灵困境与精神危机,不仅是因为传统的义理之学无法在现代哲学中安顿,更是因为知识的学科化、科层化生产缺少了些许的生命经验。身心不得安顿,在这种困境中滋生出来的是新一代中国青年的独特人格:放任自流,却又循规蹈矩;幻想成为世界的漫游者,却受困于高度封闭的自我;被过早培训成“人生的精算师”,却又是“无目的的人”。教书育人首先就是要培养这一代学子的现实感觉和自知自识的能力,继而开启一个向他者开放、可以达成超越性的自我。这需要一种特定的开启,这就是蒋百里当年强调的文艺复兴之本质——“世界的发现,人的发现”。

面对当代青年的身心困境,面对今天艺术界、教育界诸多令人不忍、不愿、不甘之事,艺术教育何以自处?如何让我们的知识重新成为“有情之学”和“有为之学”,如何才能获得心灵的自主、胸襟的坦荡与智识的通达?在此,一种“基于身心而出的学问”至关重要,欧阳竟无所谓的“悲愤而后有学,无可奈何然后有学”至关重要。这是让我们安身立命的东西。

我以为,当代中国人的身心安顿,是艺术和教育最根本的责任。要为当代人的心灵困境与精神危机寻找出路,首先要解决“知行不一,身心分离”的问题,需要有情有义的知识、身心俱足的思想、知行合一的创造。

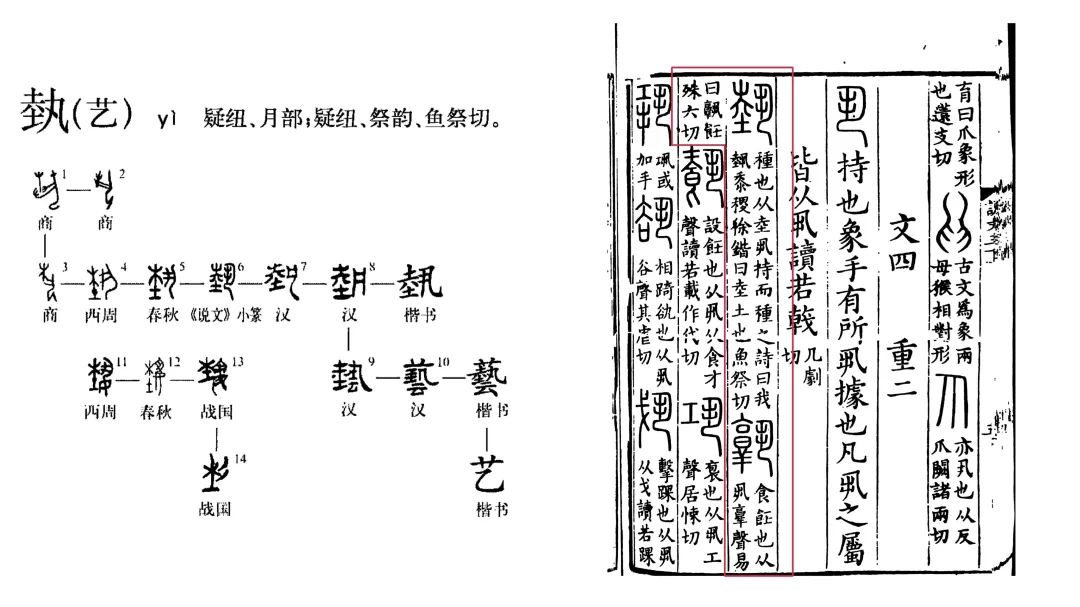

左图:“艺”字字形演变流程图。右图:《说文解字》中记载“艺”字页书影。

这样的知识、思想与创造,本应是艺术教育的真正内涵。因为艺术创造的过程本身就是自我创造的过程。艺术和教育在根源处是统一的,这不仅由于“艺”的繁体字“藝”本是一种与教育相统一的“种植”和“培育”,而且在“学以为己”“学以成人”的双重意义上,教育问题就是艺术问题。我们的艺术教育,要做到引导学生在社会现场中真切地感知世界,做到“格物致感知”。同时,还要引导学生探究和体验艺术的发生过程。这个过程中不只是表达一己悲欢、一得之见,而且需要在共同体的艺术生活中、在不同的创作集体中理解他人、感通社会,建立起一种超出小我的关怀和社会感知,做到“格物致良知”。无论“格物致感知”,还是“格物致良知”,都需要养成阔大的心胸和开放的视野。《文赋》中有所谓“伫中区以玄览”,一个创造性的心灵可以做到上下千年,纵横万里,无远弗届。

艺术教育所导向的是对人感受力的蒙养和创造力的激发。作为一名艺术教育者,我以为艺术的价值有二:重新发明日常,以及超越经验的想象。然而它的最高目标则是以心灵的创造向时代提案,从中产生出重新想象自我、想象未来、发动社会的可能,继而催生一种社会进程。在这个层面上,艺术是一种心灵的社会运动,是一种有深度的精神生产,是一种推动社会更新的行动。

融艺术课程与社会工程于一体,中国美术学院积极投身美丽中国建设,在新时代的城乡建设中再造山水风景。

如果说艺术是无缘无故的爱,而教育则是无怨无悔的爱,那么,艺术教育就是两种爱的叠加。其根本是建立起直面现实问题的学与习、道与艺,继而在共同生活中发现生活的目的与可能。因为在“培育”的原始意义上,艺术教育所朝向的是一个觉醒着的人,一个对自身的生命处境有所感、对我们的历史因缘有所觉的人,一个创造出人生目的、确立起自我责任的人。

前些年,我曾经和朋友们一起编辑了一本名为《人间思想》的辑刊,希望倡导这样一种关怀:超出当代知识生产的全球性运作场域,从吾土吾民的真实生活出发,去实践、建立一个自我教育、自我生产的系统;从乡土社会中体验并重新学习另一种言说与创造的方式、另一种对待事物的态度、另一种交往伦理、另一种对生活的理解。对我们来说,要深入这些问题,就必须做到“在人间思想”,即从生活人的角度去理解人民的精神与思想,继而从民众生活史的层面重新经验乡土与历史、家国和社会。

高世名 中国美术学院院长

(本文原载《美术观察》2022年第3期)

来 源 |美术观察

编 辑 |刘 杨 童戈辛 邢 珂

审 核 |徐 元 丁剑锋

投稿邮箱:caanews@caa.edu.cn

出品:

中国美术学院党委宣传部

PUBLICITY OFFICE OF THE CPC CAA COMMITTEE

中国美术学院新闻中心

CAA NEWS CENTER

CAA融媒体工作室

CAA MEDIA CONVERGENCE CENTER

发表评论