陈 来

国学院时期

清华大学的前身清华学堂(Tsinghua Imperial College)始建于1911年,1925年清华成立了研究院国学门,亦通称清华国学研究院,简称清华国学院。在清华国学研究院不长的几年办院历史里,培养了70位学有专长的国学学者,其中有几十位在后来成为中国人文学界的著名学者或国学大师。清华国学研究院几位导师的研究在当时代表了中国国学研究的最高水平。清华国学研究院创造的辉煌与影响奠定了清华初期的学术声誉,清华国学研究院也早已成为清华大学历史传统的一部分。

清华国学研究院是中国近代文化教育发展的产物,它以“学术第一、讲学自由、兼容并包”的精神,开创了清华大学早期人文学研究的黄金时代。清华国学研究院师生共同创造的这一辉煌历史业绩对后来清华各个学科的发展都有示范的意义,也构成了清华人文学科三十至四十年代卓越发展的先导。

清华国学研究院的教研实践显示出,清华国学研究院对国学和国学研究的理解,始终是把国学作为一种学术、教育的概念,明确国学研究的对象即中国传统学术文化,以国学研究作为一种学术研究的体系;在研究方法上,则特别注重吸取当时世界上欧美等国研究中国文化的成果和方法。这表明,老清华国学研究院从一开始就不是守旧的,而是追求创新和卓越的,清华国学研究院的学术追求,指向的不是限于传统的学术形态与方法,而是通向新的、近代的、世界性的学术发展。

所以,这种求新的世界眼光,是清华国学研究院得以取得如此成就和如此影响的根本原因之一。事实上,在20世纪20年代,在大学成立国学研究的院所,清华并不是第一家,前有北京大学研究所国学门(1922)、东南大学国学院(1924),后有厦门大学国学研究院(1926)、燕京大学国学研究所(1928),尤其是北京大学国学研究所成立早,人员多,在当时影响广泛;但最终还是清华国学研究院后来居上,声望和成就超出于其他国学院所,成为现代中国学术史的标志。究其原因,主要有三,一是聘请了一流学者担任清华国学院的教授,如王国维、梁启超本身是当时中国国学研究的大师,学术研究代表了当时中国学术的最高水平;二是清华国学研究院以中西文化融合的文化观作为基础,在中国文化的研究方面,沉潜坚定,不受反传统的文化观念所影响;三是把国人的国学研究和世界汉学的研究连成一体,以追求创新和卓越的精神,置身在世界性的中国文化研究前沿,具有世界的学术眼光。上世纪三十年代至四十年代,清华大学的文、史、哲等人文学科都达到了当时国内的一流水平,对中国近代的学术发展做出了重要贡献。

1925年3月为清华国学院开办之始,4月王国维、梁启超到校,6月确定教授为王国维、梁启超、赵元任、陈寅恪,讲师为李济,主任为吴宓。七月王国维作公开讲演《最近二三十年中中国发见之学问》,强调“古来新学问大都起于新材料”。他所说的在中国新发见之材料为五项:殷墟甲骨文字、敦煌及西域简牍、敦煌六朝及唐人所书卷轴、内阁大库之书籍档案、中国境内之古外族遗文。由此也可见王国维本人国学研究的重点。吴宓在《研究院旨趣》中申明:“惟兹所谓国学者,乃指中国学术文化之全体而言。而研究之道,尤注重正确精密的方法(即时人所谓科学方法),并取材于欧美学者研究东方语言及中国文化的成绩。此又本校研究院之异于国内之研究国学者也。”可见清华国学院的国学研究与主要继承清代汉学小学训诂的章太炎派国学不同,乃是注重新材料和新方法的。

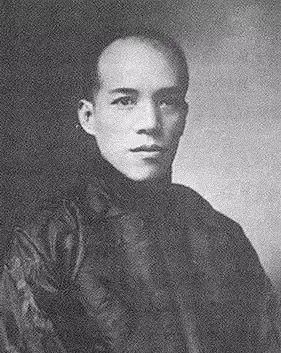

注重新材料的学者以王国维为代表。他辛亥革命后东渡,专习经史小学,归国后继续深入,在甲骨文与殷商史等领域成就卓著。他1925年到清华执教,其个人学术研究转入治蒙古史和西北地理,同时致力金石文献考释。1926年出版的清华国学院丛书第一种即他的《蒙古史料校注》四种,前一年他完成了《古行记四种注录》。他还撰写了名为《古史新证》的清华国学院讲义,提出以地下新材料补正纸上之材料的“二重证据法”。1925年9月他以《西西辽都城虎思斡耳朵考》寄内藤虎次郎为之贺寿,与京都学派和欧洲学者多有学术联系。但王国维亦不仅关注新材料,后来陈寅恪概括其学术方法为三:一曰取地下之实物与纸上之遗文互相释证,二曰取异族之故书与与吾国之旧籍互相补正,三曰取外来观念与固有之材料互相参证。可见王国维在注重新材料的同时,也运用了“外来观念”。

王国维

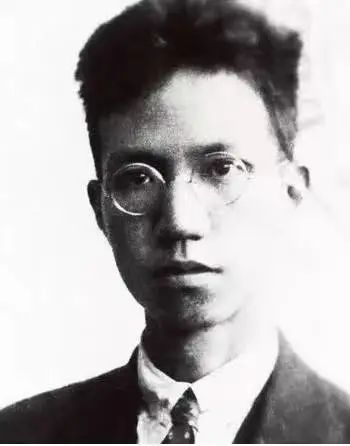

梁启超早年为变法运动领袖,失败后东渡,思想为之一变。他是中国近代著名思想家,也是新史学的倡导者,学问规模宏大,其研究领域为中国学术史、中国文化史。如果说王国维是主张新材料的代表,梁启超则是注重新眼光、新方法的代表。他早期曾做《论中国学术思想变迁之大势》,后撰《清代学术概论》、《中国近三百年学术史》、《中国历史研究法》与补编、《中国佛教史》。他1920年任清华讲师,讲授国学小史,著《墨经校释》,在清华国学院时期著述甚多,如《中国文化史——社会组织篇》《古书真伪及其年代》《儒家哲学》等。其学术特点则主要不是关注新材料,而是以大思想家之资,关注思想、注重运用新的学术方法和新的学术眼光,开创近代学术的新领域。

梁启超

赵元任1925年到清华,在清华国学院四年,后转中央研究院,仍兼任清华讲师。他1925年正式确定以中国语言学和语音学为学术主要方向,在清华任课“中国音韵学”等,将历史比较法运用于汉语史的研究。1928年他出版了《中国吴语研究》,为清华国学院丛书第四种,这是中国学者第一部用现代语言学的方法调查汉语方言的报告。后发表《广西瑶歌记音》等。李济1925年担任讲师,因已经加入弗利尔艺术馆中国考古队工作,不能常川住院,故为清华国学院特别讲师。1927年他的考古发掘报告《西阴村史前的遗存》作为清华国学院丛书第三种出版,1929年出版《中国人种之构成》,是中国民族科学研究的第一部著作。

赵元任

陈寅恪1926年加入清华国学院,其担任的课程为“西人之东方学目录学”“佛教经典各种文字译本之比较研究(梵文、巴利文、藏文、回纥文及中亚诸文字译文)”,1927年他的《大宝积经论藏汉文对照本》作为清华国学院丛书第二种出版。由其课程和研究可知,其当时的研究重点在参照欧洲东方学中佛教经典的研究,发展佛教经典的各种文字译本之比较研究。

陈寅恪

总起来看,清华国学院时期的国学研究属于新国学、新史学的研究,注重从西洋学术吸取研究方法和观念,追求以近代外国研究学问的方法来治国学。

文学院时期

王国维1927年自沉,1929年梁启超病逝,当年夏清华国学院结束。同年中央研究院成立,赵元任担任史语所语言组组长,李济担任考古组组长,陈寅恪以清华大学教授而兼任历史组组长。国学院助教浦江清则转至清华大学中文系任教。中研院史语所可以说是以清华国学院导师为骨架的。1929年清华大学成立文学院,清华的国学研究则从国学院时期转入了文学院时期。三十年代的清华,文、史、哲三个系规模不大,一般有教授五、六位,讲师和助教若干。文学院时期包括了后来西南联大时期,直至1952年院系调整中清华文学院整体转入北大为结束。

文学院时期的清华文科以中西兼重为特色,故中文系“注重新旧文学的贯通与中外文学的结合”,历史系强调“中外历史兼重”“西洋史学有许多地方可资借镜”“中国历史已经成为一种国际的学术”。哲学系主张“中西融汇”,史论兼重而偏于理论。这些学术环境也塑造了同时期清华国学研究的方向。

文学院在三十年代研究成果最富者为杨树达,他1925年到清华任国文教授,后为中文系、历史系教授,在汉语语法和文字学研究等领域成就甚大。他在这个时期著有《词诠》(1928),以词为纲,据训诂而讲文法,对文言虚词的研究是空前的。《高等国文法》(1930)、《马氏文通刊误》(1932),多修正马氏文通,要以保存国文本来面;又有《中国修辞学》(1933),“辟一新途径,树一新楷模”,是中国传统语文学的一大飞跃。此外有《汉代婚丧礼俗考》(1933),《古书句读释例》(1934),《积微居小学金石论丛》(1937)等。

杨树达

在文学院时期,陈寅恪改任中文、历史两系合聘教授,他在文学院时期的学术研究由佛经译本比较研究转为中国历史研究,而集中于魏晋南北朝隋唐五代史。这一时期他发表了《支愍度学说考》,《天师道与滨海地域的关系》,《三论李唐氏族问题》等论文,在四十年代先后出版了《隋唐制度渊源论稿》,《唐代政治史述论稿》,四十年代后期他还做了元白诗的研究。其研究最值得关注的是关于民族与文化的历史考察,在《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》中,他反复强调种族与文化问题是研究中古史最重要的关键,其“关陇文化”观念的提出是对中古史研究的一重要贡献。

冯友兰1928年入清华任秘书长,为大学领导人之一,1929年任哲学系主任,1930年出任文学院长达18年。1931年,他的《中国哲学史》上卷出版,1934年其《中国哲学史》下卷出版,学者称此书“最注意哲学家思想系统,最注意思想发展的源流,最能客观且最能深观”、“是从胡适的重考据转向重义理”的名作。继而又出版《中国哲学史补》(1936),对两卷本《中国哲学史》有所补充。冯友兰在思想上代表了中国历史研究的“释古派”,是对五四时代的“疑古派”的辩证否定。除了中国哲学史研究外,冯友兰的更多贡献是现代中国哲学的建构,抗战期间他著有“贞元六书”,以宋明理学为基础构建了其“新理学”的哲学体系,六书即《新理学》,《新事论》,《新世训》、《新原人》、《新原道》,《新知言》。

冯友兰

王力1926年入清华国学院,次年毕业,在梁启超和赵元任指导下完成论文《中国古文法》。后留学法国。1932年任教清华,1937年 出版《中国文法新探》,反对在研究中国文法中硬套西语语法。同年出版《中国音韵学》,对改造传统音韵学建立现代音韵学体系作出了重大贡献。1940年出版《中国文法学初探》。《中国现代语法》上下册分别于1943、1944年出版,标志着他的汉语语法研究已自成体系。1944年他还出版了《中国语法理论》,着重研究汉语的造句法,其语法理论具有开创性。

王力

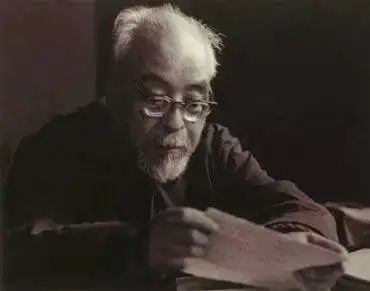

闻一多早年在清华毕业,后留学美国,1932年起任教于清华,授课为诗经、楚辞、中国古代神话研究、唐诗等。他到清华后,在清华学报上发表了《高唐神女传说之分析》《离骚解诂》等。1941年清华大学文科研究所在昆明成立,他主持中国文学部工作,著有《周易义证类纂》《诗经新义》《庄子内外篇校释》(1943)《楚辞校补》(1942)《伏羲考》《天问疏证》《说鱼》,《九章解诂》,他应用文化人类学的方法于中国文化研究,成就为人称道。闻一多以立论上的大胆与考证上的绵密见长,对上古神话研究及诗经、楚辞的研究既富于历史感又具有鲜明的时代感。

闻一多

张荫麟1929年毕业于清华大学,随即留美,1934年回清华教书,其为学规模宏远,精于哲、史。他在未留美之前即发表《明清之际西学输入中国考略》《评近人顾颉刚对于中国古史之讨论》等,尤注重研究中国科技史,如《张衡别传》(1926)、《中国历史上之奇器及其作者》(1928)、《沈括编年事辑》(1936),及《宋史兵志补阙》(1937)等多篇。后出版《中国史纲》(1940)。学者称他“精通国史兼具西洋学识与哲学修养”,为其在战争中英年早逝而惋惜。

张荫麟

吴晗1934年在清华毕业留校,任教于历史系,以明史为方向。他在大学时即用力于《朝鲜李朝实录之中国史料》的抄录,曾发表《明代流寇之社会背景》《烟草传入中国的历史》《明成祖生母考》《明代之农民》《十六世纪前之中国与南洋》《后金之兴起》,《明初之杭州织工业》《明代的锦衣卫和东西厂》等论文,1944年出版了《由僧缽到皇权》、《明太祖》二书。

陈梦家1937年受聘入清华中文系,研究古文字及古史颇受关注,发表《五性之起源》《评殷契遗珠并论罗氐编的来源》,《释国文》《上古音系的讨论》等论文。1945年出版《《西周年代考》《老子今释》,1946年出版《海外中国铜器图录考释第一集》,1951年发表《甲骨断代学甲篇:祀周与农历》《甲骨断代学丁篇:甲骨断代与坑位》,对甲骨文、金文的研究达到较高水平。

陈梦家

其实,文学院时期还有一些学者,曾在清华长期或短期任教,如朱希祖,论文有《汉三大乐歌声调辨》(1927),《中国古代铁制兵器先行于南方考》(1928)。刘文典1928年为清华大学中文系教授,在清华期间出版《三余札记》(1928),《庄子补正》(1939)。雷海宗1932年至清华任教,作有《中国文化与中国的兵》,《中国的家族制度》。许维遹精于校勘学,著有《吕氏春秋集释》,对《国语》、《管子》、《韩诗外传》亦皆有研究。

另外值得一提的是清华当时的学术刊物。1924年清华出版《清华学报》,清华教授的论文多发表于此。1925年清华国学院主办了《国学论丛》,清华国学院教授和学生在此发表研究成果,如第一卷第一号载有教授梁启超的《王阳明知行合一之教》、王国维的《桐乡徐氏印谱序》,和学生吴其昌《宋代之地理史》、徐中舒《从古书中推测之殷周民族》、刘盼遂《淮南子许注汉语疏》、陆侃如《二南研究》、谢国桢《顾亭林先生学侣考》等。《国学论丛》共出版了六号,其中发表了大量有质量的国学论文,清华国学院停办后始停刊。《国学月报》是清华国学院学生陆侃如等编,载有姚明达《章实斋之史学》卫聚贤《金滕辨伪》等。刘盼遂等学生还组织了“实学社”,出版《实学》杂志,第1期载有王国维《黒鞑事略跋》,刘盼遂《春秋名字解诂补正》,杜钢百《中庸伪书考》,高亨《韩非子集鲜补正》、吴其昌《两宋历朔天文学考》等。《实学》共出了六期。有些学生还在清华学习期间出版了专集,如陆侃如的《古代诗史》,杨鸿烈的《中国法律史》卫聚贤的《古史研究》等。

总的看来,文学院时期的清华国学研究,仍然是“属于新国学、新史学的研究,追求从西洋学术吸取研究方法和观念,以近代外国研究学问的方法来治国学”。但也有变化,不再像吴宓和陈寅恪二十年代那样强调学习欧洲东方学研究,而是吸取西洋学术方法参与中国近代学术学科的建立,冯友兰、杨树达、王力的研究都是如此。文学院时期的清华,在中国人文研究方面已经与北京大学并驾齐驱,甚至在不少方面超越了北大。

人文学院时期

1952年清华大学文学院全部转入北京大学,壮大了北京大学。1978年以来,清华大学先后恢复和建立了外语系、社会科学系、中国语言文学系、思想文化研究所,其中1985年建立的思想文化研究所由张岱年先生任所长。在此基础上1993年12月组建人文社会科学学院,陆续复建了历史系、哲学系等。2009年国学研究院复建,2012年人文学院从人文社科学院分出独立。为简便起见,我们把这一时期统称为人文学院时期。

中国历史研究:李学勤教授是著名的历史学家、古文字学家,注重将传世文献与考古学、出土文献研究成果相结合,在甲骨学、青铜器、战国文字、简帛学,以及与其相关的历史文化研究等众多领域,均有卓越建树。2003-2019年任清华大学历史系教授,先后任清华大学国际汉学研究所所长、思想文化研究所所长、出土文献研究中心主任,他主持和参加过马王堆汉墓帛书、银雀山汉简、定县汉简、云梦秦简、张家山汉简等的整理,在简帛文献研究上作出过令人瞩目的贡献,是国内外学界公认的简帛研究权威。在李学勤先生的领导下,出土文献中心自成立以来,已经取得了众多的成果,特别是在“清华简”的整理研究方面所做的工作受到了广泛的关注,并带动了对中国古代文明的重估。清华简系战国竹简,主体为经史类书,有尚书类文献、纪年类文献等,内容丰富,《清华大学藏战国竹简》已经出版十辑,带动了关于先秦历史、思想、古文字等方面的具体研究,受到了海内外的持续关注。廖名春对先秦文献亦作了较多研究,发表有《郭店楚简老子校释》(2003)、《周易经传十五讲》(2004)、《荀子新探》(2014)。

李学勤

在秦至明清的中国古代史研究领域,历史系多位教师聚焦于中国古代国家运行机制与理论的反思和重建,如侯旭东关于秦汉王朝的日常统治的研究。他们以跨学科的视野总结20世纪以来中国史学得失,突破既有认识框架,拓宽视角和领域,揭示中国古代国家的运作机制与政治文化,为重建王朝时期的中国史、阐释古代国家治理机制,提供新路径。

侯旭东

社会史尤其是以社会经济史为核心的明清转型研究是历史系的优势方向。社会经济史方面,李伯重、陈争平、仲伟民等人跨越历史学与经济学,中西比较,对中国传统经济、财政体系的近现代转型作出了杰出的研究,其中以李伯重为代表,其领域是明清江南经济史,注重把江南经济、早期工业化与早期经济全球化联结起来研究,受到了海内外学者的重视。

中国文学研究:古典文学方面,一个重要的成果是《续修四库全书总目提要》的编纂出版。古代文学研究名家傅璇琮先生2008-2016年任清华大学中文系教授、中国古典文献研究中心主任。他是唐宋文学研究和古籍研究的大家,主要著作有《唐代诗人丛考》《唐代科举与文学》《唐诗论学丛稿》《李德裕年谱》《唐人选唐诗新编》等,傅璇琮先生与时任中文系主任刘石教授一道重启《续修四库全书总目提要》工作。以清华大学中文系古典文献中心为基地,聚合海内外学术力量承担全书的提要撰写,于2014-16年正式由上海古籍出版社出版。《续修提要》接续中国古典目录学“辨章学术、考镜源流”的传统,依《四库提要》之前例,深研原书及相关文献,完成全部5213种著作的提要。从规模上看,已是中国学术史上规模最大的目录提要类著作之一;从内容看,期待它能够成为对中国传统学术最后二百年间之重要典籍以及由此呈现的学术脉络加以梳理总结的基本目录提要书,亦可期待它与清修《四库提要》一起,成为对由学术典籍构成的中国古代学术史较为系统和全面的梳理与总结。

傅璇琮

刘石

清华大学中文系古典文学在魏晋南北朝文学研究方面,孙明君教授陆续出版有《两晋士族文学研究》(中华书局,2010年)、《南北朝贵族文学研究》(商务印书馆,2018年),两书互为姊妹篇,不同于以往大多数对该时期文学创作主体的相关研究,两书将“士族文学”与“贵族文学”进行区分,来分别阐述两晋和南北朝文学,构成了对未尽南北朝文学的完整阐释体系。

孙明君

在唐宋文学方面有较多积累,谢思炜教授自2001年以来,专注于杜甫和白居易两位唐代重要诗人的别集整理工作,出版完成有《杜甫集校注》(上海古籍出版社,2016年)、《白居易文集校注》(中华书局,2010年)、《白居易诗集校注》(中华书局,2006年)三部书稿,总计500余万字。校注精择底本,博采各家,尽量利用新见材料与研究成果,是当代杜甫、白居易研究的重要创获。

格非教授除从事小说写作外,还从事小说叙事学、文学批评方面的研究工作,出版有《小说叙事研究》(清华大学出版社,2002年)、《雪隐鹭鸶:的声色与虚无》(译林出版社,2014年),前者为小说叙事学领域的经典之作,后者将对《金瓶梅》的细读置入十六世纪全球社会转型和文化变革的背景中详细考察,是《金瓶梅》研究上的重要著作。

格非

中文系近年来在西域语文、历史领域也有较大突破,沈卫荣教授近年来出版有《想象西藏》(北京师范大学出版社,2015年)、《文本与历史》(中国藏学出版社,2016年)、《大元史与新清史》(上海古籍出版社,2019年)。

沈卫荣

中国哲学研究:2009年清华大学复建国学研究院,以“中国主体,世界眼光”为宗旨,陈来教授出任院长和哲学系教授。陈来教授是当代中国哲学研究的代表性学者。他的《朱子哲学研究》《朱子书信编年考证》《有无之境:王阳明哲学的精神》《诠释与重建:王船山哲学的精神》《中国近世思想史研究》,代表了宋明理学领域研究的高峰。他对先秦儒学、现代儒学、东亚儒学的研究也都达到了新的水平。他到清华以后,完成了“元亨六书”的体系(《新原儒:儒家思想的根源》、《新原统:传统与现代》、《新世论:孔夫子与现代世界》、《新明道:现代儒家哲学研究》、《新原仁:仁学本体论》、《新原德:儒学美德论》),成为当代儒家哲学的代表之一。作为冯友兰、张岱年的学术继承人,他继承了老清华专精中国哲学史研究的深厚传统,又发扬了老清华重视哲学思想建构、综合创新的传统,是清华哲学传统当代的突出代表。

陈来

丁四新的研究领域主要为先秦秦汉哲学、儒家经学和简帛思想,著作有:《郭店楚墓竹简思想研究》(2000);《郭店楚竹书〈老子〉校注》,(2010);《楚竹书与汉帛书〈周易〉校注》,(2011);《周易溯源与早期易学考论》(2017)。丁四新的简帛思想与简帛文献研究集中在郭店简、上博简和马王堆帛书《周易经传》《经法》四篇等上,是相应研究领域的突出代表。他还发表众多研究帛书《易传》、先秦易学及汉代易学的论文。

丁四新

唐文明结合中国的现代性问题,对现代儒学的得失进行了较深入的研究,就现代儒学中呈现的古今问题、中西问题、教学制度问题、人伦问题撰写了大量论文,收入在《近忧:文化政治与中国的未来》(2010)、《彝伦攸斁:中西古今张力中的儒家哲学》(2019)两部论文集中。人物研究方面,他主要聚焦于牟宗三和康有为,有专著《隐秘的颠覆:牟宗三、康德与原始儒家》(2012),就牟氏思想的特质和存在的问题进行了分析和反思;论康有为的专著《敷教在宽:康有为孔教思想申论》(2012),从儒学复兴的实践关切出发,对康有为的孔教思想进行了详细的研究。

唐文明

圣凯教授的研究领域为南北朝佛教学派、儒佛道三教关系、中国佛教社会史、近现代佛教、佛教与西方哲学比较研究等。在南北朝佛教学派方面,其博士论文为《摄论学派研究》(2006年)。在中国佛教社会史方面,相继出版了《中国佛教忏法研究》(2004年),《中国佛教信仰与生活史》(2016年),《中国汉传佛教礼仪》(修订版)(2020年)。同时,他关注创新学术研究方法,提出“佛教观念史与社会史研究方法论”。

圣凯

陈壁生的《孝经学史》是一部从经学的角度全面梳理《孝经》义理发展史的著作。在经学史的内在理路中揭示《孝经》的性质。将《孝经》放回到经学史的内在脉络中,力图揭示《孝经》历史上大量不被注意的问题。《其经学的瓦解》旨在重新检讨现代学术赖以建立的一系列基本观念预设,揭示那些对理解中国传统思想非常重要,而在现代学术转型中被学术分科所遮蔽的思想、观念、人物、文本,使今天在学科框架内对中国传统的研究,能够更好地对接传统学术,更深入地认识传统中国。

陈壁生

青年学者中,高海波以刘宗周哲学思想研究为重心,著作有《慎独与诚意》(2016)。该书综合学界的已有研究成果,对刘宗周思想进行了更为全面深入的研究,代表了目前学界刘宗周研究的较高水平。除了该书以外,还发表了多篇有关刘宗周思想研究的文章,如《刘宗周与》、《刘宗周对阳明四句教的批评》、《经典与诠释:刘宗周中庸思想研究》、《试述刘宗周人谱的写作背景及过程》、《试论刘宗周的格物思想》。此外关注宋明理学中的体用思想,发表了一系列论文。赵金刚的著作《朱熹的历史观》(2019年)从哲学的角度关注以往被学术界忽视的朱熹的历史观,从内在视野研究朱熹如何看待历史世界;本书关注了以往研究较少的一些哲学问题,如“理气强弱”,亦在此基础上研究朱熹对具体历史问题的看法,本书在许多方面都实现了研究的突破。袁艾的领域为跨文化视野的中国哲学研究,受欧洲汉学的影响,关注早期中国的“静默”哲学,试图突破言默二分的范式,重新探讨沉默在古代中国的作用及其践行,通过探讨沉默在修辞、情感、政治和道德方面的作用,揭示沉默的功能及其践行。

清华大学人文学院时期国学研究的发展有一特色,就是不仅在一开始就聘请了张岱年先生为思想文化研究所所长,主持清华文科重建早期的工作,而且在新世纪开始,陆续延请了当代中国史学、中国文学、中国哲学最有代表性的学者加入清华,推进清华文科的复兴。而且这几位中,李学勤和傅璇琮都是1951年考入清华大学,陈来是冯友兰、张岱年的学生,他们与清华渊源甚深,他们不仅具有杰出的学术造诣,亦具有广阔的世界视野。他们的加入对促进清华国学研究的复兴、对传承发扬老清华人文研究的优良传统发挥了重大作用。

原载:《关西大学东西学术研究所创立70周年记念论文集》

排版:吉莉莉

发表评论