我与老段在大寨(1977,长耳)

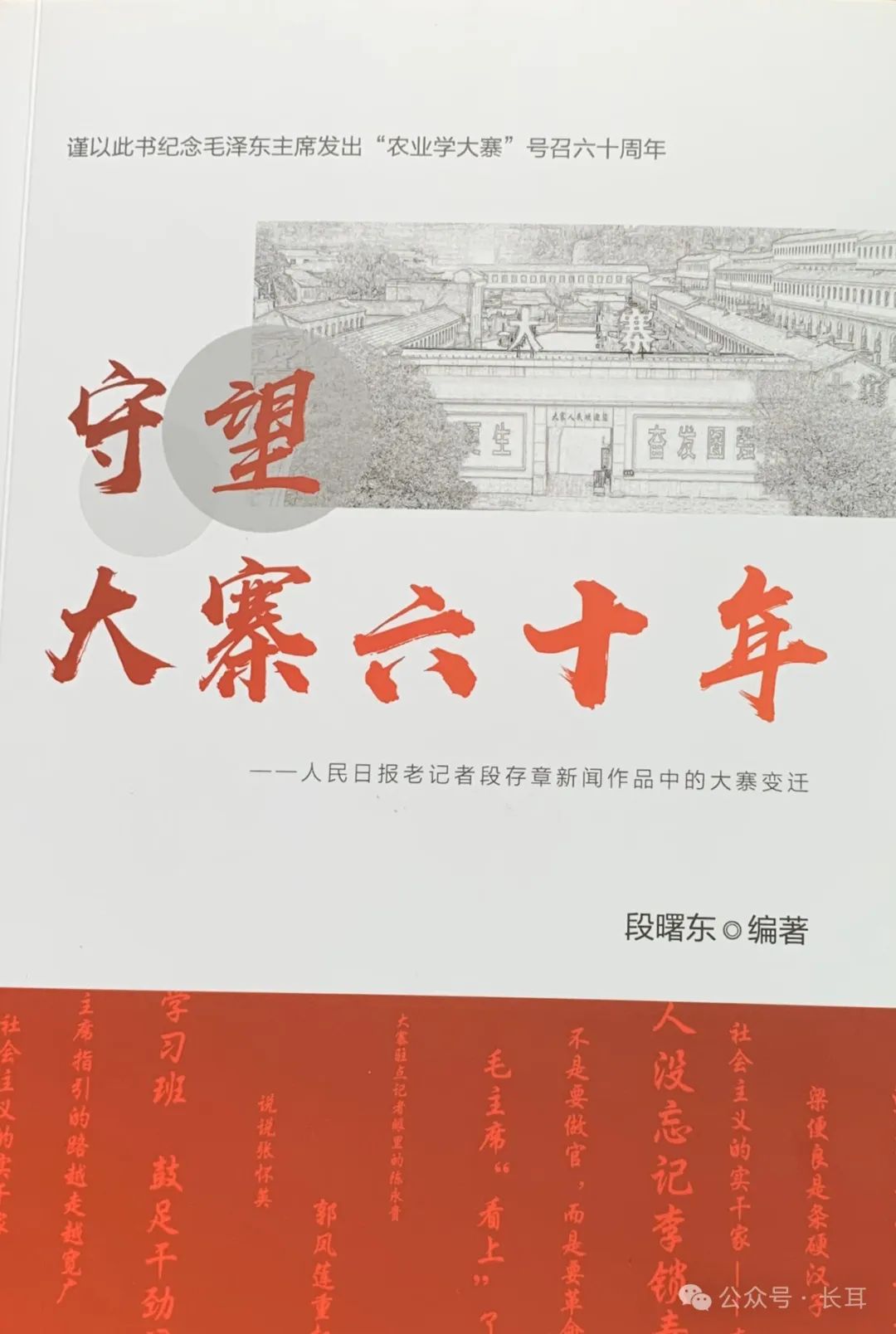

记者曙东为其父编著的《守望大寨六十年——人民日报老记者段存章新闻作品中的大寨变迁》一书中,收录了我的一篇回忆文章,现刊登于此,可见我与老友老段的难忘情谊!

(2024)

那个年代,大寨大队与大庆油田,几乎家喻户晓,无人不知,一个是农业战线的一面红旗,一个是工业战线的一面红旗。都是伟大领袖毛主席钦定的。

红旗招展,气壮山河。

有诗写道:大庆的油田大寨的山,远隔千里紧相连。毛泽东思想播春雨,两朵红花更鲜艳。

一时间,农业学大寨,工业学大庆,成了中国现实生活中的一句最响亮的政治口号,惊天动地,响彻大江南北。

1975年9月15日,在山西昔阳县开幕的第一届全国农业学大寨会议,声势浩大,把这个改天换地的学大寨运动推向了高潮。

人民日报社派出了多名记者组成采访组,我有幸成为其中的一员。

会议期间,江青要与人民日报记者照相,随同她的还有陈永贵和吴桂贤。这样,就有了我们在大寨狼窝掌的彩色照片。

给我们合影的,是大名鼎鼎的周总理的摄影师杜修贤。后来,江青出事了,这张合影我仍旧留着,没有像别人那样上交或毁了。我认为这是不可抹去的一个历史。

学大寨,赶大寨,大寨的红旗迎风摆⋯⋯在农业学大寨会议结束的第二年——1977年4月,报社老领导安岗派我重返大寨,跟着记者段存章参加大寨联合报道组。

年初成立的大寨联合报道组,据新华社驻大寨采访的老记者冯东书在其书中披露,这个动议是他提出的。他说,陈永贵虽没文化,但对新闻报道要求很高,出了事怕难交待。我就提出了记者不要单干,要搞联合报道。我的这个想法得到了陈永贵的同意与支持。

中央新闻单位记者一律参加,具体事宜,由县委办公室主任负责。驻大寨的人民日报记者老段,自然是其中的一员了。

年长我几岁的老段,是个老记者了。1963年,他在山西广播电台当记者的时候,我还是个在校的大学生。1967年,他任山西电台驻大寨记者,我这才进入人民日报社,成为总编室的一名夜班编辑,跟着老同志上夜班。

后来,老段成了“大寨人”。我的江苏老乡冯东书在他的一本书中写道,段存章“爱大寨爱得铁了心,记者都不当了,主动要求调到大寨公社工作,并把妻子也从左权县调来大寨公社当教员。因为和大寨社员一起下地劳动很出色,陈永贵曾在许多人面前赞扬他⋯⋯但好景不长,当他真正深入到农户中去了解情况时,大寨有的干部警惕了,反映到县里,县里马上把他调回县机关工作”。

1974年人民日报成立了记者部,接着又举办了工农兵通讯员学习班,从中物色记者人选,我作为报社工作人员参加。有着大寨经历和记者经历的段存章被推荐了进来。

这样,我们到了一起。学习班结束后,老段被留了下来,成为人民日报派驻大寨的记者。

那时的大寨名气大,不好采访,也不是记者随便能去写报道的,但对于我们人民日报,有老段在那里,就不存在这个问题了。

这天晚上,我乘火车到山西阳泉站下车。这里到大寨还有不少路,已记不得是老段用小车来接的我,还是我乘长途汽车到的大寨。

老段为了我的到来,早做了安排,与我一起下榻于大寨接待站。

我以为他的家在外地,哪知他的家就在大寨隔壁的金石坡,住的是一眼窑洞。后来,老段曾邀请我到他家做客,让夫人曹艳芳老师做了一顿很有地方风味的饭菜招待我,还不时地让儿子曙光送来吃的东西,我至今不忘。

我俩住一个房间。房间不大,两张单人床,一张桌子,没有卫生间。既是我俩休息的地方,也是我俩办公的一个场所,简陋得很。收费与否,就记不得了。

我对大寨不是太陌生的。1975年全国农业学大寨会议,我作为人民日报记者组的一员参加了会议,期间几次到大寨参观。当然,这是两年前的记忆了。

老段让我先熟悉情况,拿来一堆打印的关于大寨的资料。我一篇篇仔细地阅读,想从中找些报道的线索,发现这些材料几乎全是出自老段之手。原来,老段从大寨调回县机关,不久就担任了县委调研室主任。可以说,昔阳县大寨的事,大小都装在了老段的脑海里了。

白天的大寨,很少能见到有社员走动,他们早早地就到地里干活去了。

虽说记者要釆访,也不能想找谁就找谁,也不可随便串门。写稿要事先打招呼,征得大寨领导的同意。就是外地省委书记一级的领导干部来参观,大寨党支部也只派一名党支部委员陪同,就算高规格了。

凡是人民日报需要的稿件,大寨自己需要宣传的稿件,一律经过联合报道组同意,再拟定题目。记得大寨联合报道组当时分给了我们两个选题:一个是“大寨干部坚持参加集体劳动经验”,一个是“大寨政治思想工作经验”。

老段和我在接受采写这两篇稿件的任务后,动了不少脑筋,反复商讨,最后才有了一个比较满意的提纲。

我至今还留着的一个采访本上,记有老段关于“政治思想工作”的详细想法:一、千重要,万重要,用毛泽东思想教育人最重要;二、基本路线天天讲,资本主义时时斗;三、打铁先要本身硬,教育人必先受教育;四、政治工作到地,思想工作见人;五、干部心想群众,群众心向集体;六、九牛爬坡,个个出力。

这在当时似乎是一篇很有指导意义的报道。我跟着老段去找郭凤莲,说了我们的想法。郭凤莲听后说,好,你们去写吧。

已记不得稿子怎么写成的。这天傍晚,老段和我带着写好的稿子到凤莲家审稿。她下工刚回到家中,忙着灶台升火做饭,用热水擦洗。老段顺手拉过凳子坐下,我见状退出了门外。凤莲说,你怎么不进来啊。我一脚又跨了进来。老段拿出稿子,一字一句念给凤莲听。稿子念完了。凤莲说,行。这就通过了。

写好的两篇稿件交由联合报道组处理,都先后见报了:《不劳动不能当干部劳动不过硬不算好干部——大寨干部坚持参加集体劳动的经验》(《人民日报》1977年7月9日);《抓紧第一位的工作——大寨党支部坚持政治思想工作的经验》(《人民日报》1977年10月11日一版头条)。后来,我俩又写了些什么稿件记不清了,那时只署本报记者,不署记者名。

这中间,记得老段曾带我去平定县采访县委书记李锁寿,写了长篇通讯《堵住资本主义的路迈开社会主义的歩》,刊登在人民日报一版头条(1977,6,18)。李锁寿原是大寨公社南垴大队的大队书记,是个实干家。全国农业学大寨会议后,他被提拔到平定县任职的,与老段是老熟人、老朋友了。之后,我们还去了介休,写了介休县委改变领导作风的报道《不做点上的“客人”》刊登在人民日报一版上(1977,7,2)。后来,曾看到复旦大学编印的一本参考资料,专门评介了这篇报道。

大寨接待站是一幢长条的三层平房,我与老段住313房间。与社员的住房几乎连在了一起,一排排的窑洞式的石砌房屋,整齐划一,高高低低,错落有致,远看很漂亮。接待站的隔壁就是大寨旅行社了,院子很大,江青到大寨时就是住这里。

转眼过去了一个多月,我对大寒开始熟悉起来。这对留在脑海里的方方面面都是典型的大寨来说,有好也有不好,容易看出问题。比如说,宣传中提到的大寨没有一个年轻人在外地工作,这个话说的太绝对了。但不管怎么说,大寨是农业战线上的一面红旗。

我喜欢参观大寨历史展览馆。在那里,可以看到大寨如何一步步走到了今天,可以看到许多名人对大寨的题词。

郭沫若的诗就让我感奋:大寨人人是愚公,神州争效此雄风。百年基业防涝旱,千米山头待柏松。勤奋力将全国学,虚心赢得普天同。为防自满寻差距,绝不因循步自封。

大寨的虎头山,也是我喜欢去的地方。过去这里是“山高风大气候寒,荒山秃岭无人烟;石多土少没有水,只有山神庙一间”。现在的情况不一样了,山坡上栽了不少树木,郁郁葱葱,远眺大寨的农田村落,如诗如画。

要不就在房间内翻翻老材料、老情况,日积月累,我摘抄了不少大寨人的豪言壮语。今天来看,这也很有意思。

陈永贵说:“毛主席的书,已成为我们大寨人的粮食、空气、方向盘”;“千条万条,学习毛主席著作是第一条;这重要,那重要,抓阶级斗争最重要”;“大寨人用自己的双手,使山河易色,大地重光,把贫困交给了历史,把幸福带到了人间”。

唯独不能随便找社员采访,更不能随便去社员家串门。只是有一次,我与老段去一个地方,看到地里干活的几个社员在休息,就走了过去闲谈。听得出,他们的情绪不高,原来集体生活,每天不能回自己的家。

跟着老段在大寨采访了几个月,我印象中这是仅有的一次有机会与两三个社员的短暂接触。这对记者而言,真是一种苦恼。

冯东书在他的著作中曾感慨地写道:“新闻记者在西方是‘无冕之王’,在中国也有‘钦差大臣’之说。唯有在大寨,记者都成了孙子,谁也不敢随意说话,随意动作。当时记者们哀叹:我们自己吹出了一个神,却被这个神治住了。”

阶级斗争的弦,在大寨始终是紧绷着,无时不在提防资产阶级思想侵蚀。所以,平时我只看不说。有一天,我忽然问老段:大寨有地主吗?老段说,有啊,在新窑洞的背后。我想起来了,我无意中远远看到过一排旧窑洞,原来,那就是大寨地主的居住地。出于政治上的警惕,我的眼光再没有投向那排旧窑洞。

5月17日这一天,大寨响起了喧天的锣鼓,迎接前来访问的大庆代表团一行九十多人。晚上,大寨大队党支部举行了隆重的欢迎仪式,党支部书记郭凤莲和大庆油田党委书记宋振明分别发表讲话,赞扬大庆和大寨的艰苦奋斗精神。

虎头山下,旗红如火,情深似海,英雄紧握英雄手。此时,陈永贵正好从北京来到大寨,同大庆、大寨人一起攀登虎头山,沉浸在对过去战斗的回忆里,也沉浸在对未来斗争的无限向往之中。我和老段都在现场,跟着参观学习的队伍,看了大寨给客人看的变化,也看了伟大的“西水东调”的工程,但我俩就是没有采访报道的任务。

这么大的事情,人民日报记者却不能写一个字?我感觉很奇怪。直到我离开大寨的时候,也没有明白这是怎么回事。

当我看到新华社老记者金嘉声的一篇文章《陈永贵与记者的恩怨》,这才知道了其中的缘由。

老金也曾驻大寨,他详细回忆了那时记者在大寨采访的遭遇,这篇文章发表在2008年第7期《新闻业务》上,老金写道:“人民日报常驻大寨的记者段存章,还在山西人民广播电台当记者时,就常驻大寨、报道大寨。为此,他把家从左权搬到大寨,数年如一日为宣传大寨、宣传陈永贵出了大力,可到后来,却落下个‘反大寨’的罪名。原因是,大寨认为段存章既然是宣传大寨,为什么后来又要去晋东南、去西沟大队采访(那里的全国劳模李顺达和陈永贵的观点不同)。1977 年,段存章和记者颜世贵一起把写好的稿子给驻大寨联合报道组组长宋莎荫看,宋不看。县里同意段存章参加联合报道组,可开会又不让他参加,还说他写的稿子不是联合报道组规定的题目,大庆代表团访问大寨时也不让段存章参加采访报道。”

看到这里,我只能想到,那时的陈永贵已不是一个农民了,已是一个政治人物,需要你宣传,又怕你宣传。如今说这些,已没有多少意义,都已成了历史。而历史,谁又能说得清!

2019,3,26,长耳凭记忆写

留影大寨,右起:段存章 蔡沛林 ?颜世贵(1977)

大寨狼窝掌合影,第一排左一为颜世贵(1975)

发表评论