原创 龙 钢 上海滩杂志公众号

1919年至1920年,中国掀起了一场赴法勤工俭学的热潮,“师夷长技以制夷”“睁眼看世界”成为觉醒了的中国知识分子的共识。一批批满怀救国理想的有志青年从上海远渡重洋,赴法国追求新知。

100年后,重温这段难忘的历史,今天虹口的北外滩,正是当年蔡和森、赵世炎、王若飞、陈延年、向警予、周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李富春、李维汉、李立三、徐特立、蔡畅、许德珩等,从海上出发赴法的启航地。

赴法勤工俭学运动,始于旅法老同盟会会员李石曾、吴稚晖、吴玉章等人,共有逾20批约1900名有志青年、知识分子先后奔赴法国。

出身于晚清官宦世家的李石曾,1901年随清政府驻法公使孙宝琦赴法留学。1911年,李石曾回国参加同盟会的革命工作,并于1912年2月与吴稚晖、吴玉章等在北京创立了留法俭学会,其宗旨是“改良社会,首重教育,欲输世界文明于国内,必先留学泰西为要图”。留法俭学会的主张与“五四”新文化运动提出的“民主与科学”口号不谋而合。1915年,李石曾又与蔡元培等发起成立了勤工俭学会,主张以“勤于工作,俭以求学,以进劳动者之智识”。1916年,华法教育会在巴黎成立,并在中国各地设立分会。至1919年,北京、保定、上海、成都等地相继设有留法预备学校20余所。

最初,中国学子赴法勤工俭学都是于北京乘火车由陆路出发,途经奉天(今沈阳)、长春、哈尔滨、伊尔库次克、莫斯科、华沙等地,最后抵达巴黎。十月革命后,俄国境内遭重兵封锁,陆路赴法由此中断,改由海路出发。

上海,之所以会成为赴法勤工俭学的海路出发地,与当时的社会背景以及上海得天独厚的地理位置有关。开埠后的上海华洋杂处,得风气之先,以海纳百川、兼容并蓄的广阔胸怀吸引了众多渴求新知的青年在此学习和生活,成为了西方先进知识和思想在中国登陆及传播的第一站。通江达海、航运发达的上海,成为了赴法青年学子的首选之地。

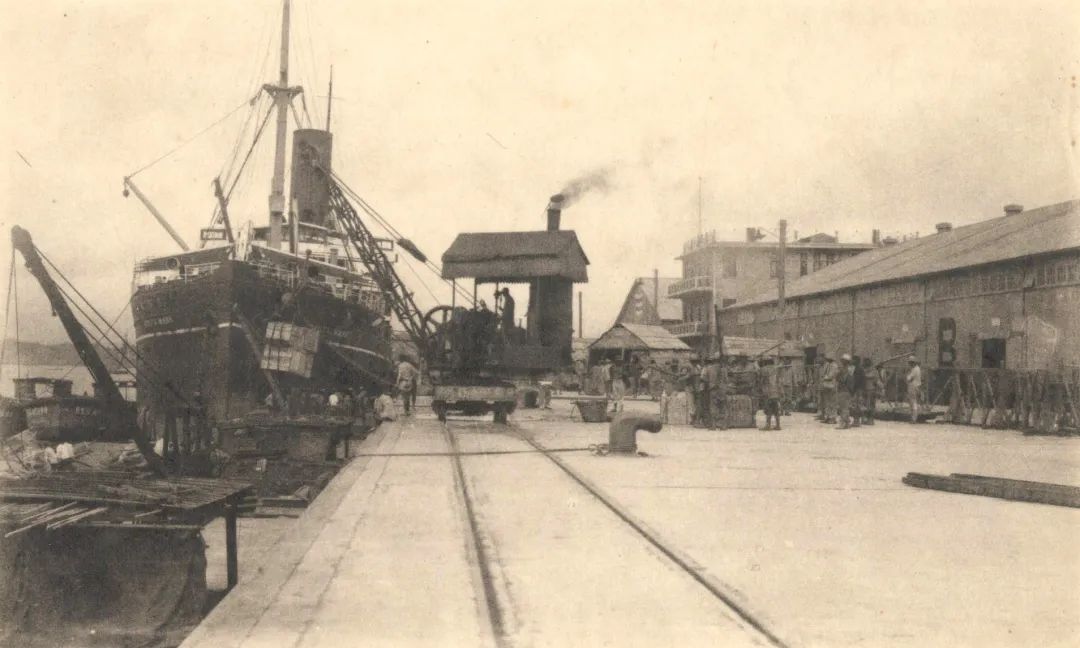

北外滩,位于今虹口区南部滨江区域,西至外白渡桥,东达秦皇岛路,岸线全长约2.5公里。自19世纪中叶起,北外滩便是东西方文明交汇的重要门户,汇集了杨树浦码头、汇山码头、华顺码头、公平路码头、高阳路码头和扬子江码头等不少码头。1919年3月17日,第一批由海路赴法勤工俭学的学生乘坐“因幡丸”号邮轮,在汇山码头启航。当天的《字林西报》在第14版航班信息中提及:“‘因幡丸’于3月17日(周一)上午11点从上海出发。上午10点,驳船从海关码头出发,把乘客及行李运送到‘因幡丸’上。”

当时的汇山码头岸线长约259米,前沿水深约7米,足以停靠大吨位的国际邮轮,主要运营上海至长崎班轮及世界航班,兼具客运和货运功能。海关码头位于三马路(今汉口路)附近,当时也称作税关码头,是上海最早的客轮码头之一。

在此后的两年间,停泊在汇山码头、杨树浦码头、黄浦码头,以及通过外滩的摆渡船到达长江吴淞口的20余艘邮轮,鸣笛起锚,将一批批学子送往法国。

汇山码头

吴玉章父子皆从上海出发赴法

不久前,吴本立重新又踏上了北外滩的土地,这对她来说意义非凡,因为她的祖父吴玉章、父亲吴震寰都是从这里出发,去法国寻求新知的。

1903年2月,吴玉章从上海港口出发,到日本寻找救国之路。1905年同盟会在东京成立,吴玉章是第一期入会的会员。“当时同盟会分三个部,爷爷是评议部的成员,蔡元培和李石曾也都在那里,所以他们就认识了。”吴本立说。

1911年吴玉章回到国内参加辛亥革命,并在第二年到了南京。那时,蔡元培已就任教育部长,吴玉章则成了总统府的“大内总管”,帮助孙中山处理各项事务,与蔡元培、李石曾一起共事。蔡、李两人在1907年就曾到法国勤工俭学,做过家庭教师,李石曾还开过豆腐工厂。吴玉章在日本待了8年多,他认为,日本之所以在明治维新后发展很快,就是因为学习了法国的先进思想和经验。于是,吴玉章萌发了去法国寻求真理、寻找救国之路的想法。这时,蔡元培和李石曾向吴玉章介绍了法国的情况。

1913年吴玉章因参与反对袁世凯的革命而被通缉,11月15日,他从上海坐船离开,于1914年1月抵达法国。在日本时,吴玉章学过电器,他当时认为科技救国就要学技术。可是后来,他慢慢感到科技救国行不通。于是到了法国后,吴玉章开始学习政治经济学。

之后,蔡元培与李石曾也相继到了法国,三人重又相聚。“他们想报国,想更多有抱负的中国青年能到国外开阔眼界。所以,在1912年成立了留法俭学会。1914年到了法国以后,改名为勤工俭学会。”吴本立说。

留法学生越来越多,如何安排他们的衣食住行?怎么帮助他们找学校?到法国没有技能,语言又不通怎么办?大家决定,在国内办预备学校,让准备出国勤工俭学的人先学语言、学技能。此时,仅依靠留法勤工俭学会,显然已无法应对所有事务。

1916年袁世凯病逝,吴玉章的通缉令随即取消。这时,蔡元培被聘为北京大学校长,他也请了李石曾做北大兼职教授。吴玉章与他们一起回国。吴本立回忆道:“爷爷先去了越南,在那里想办法筹钱,蔡元培就直接上北京任职。”同年6月22日,华法教育会正式成立,蔡元培任会长,李石曾任书记,吴玉章当会计,具体安排筹措资金等事宜。

第一批留法勤工俭学的学生从北外滩出发前,寰球中国学生会曾组织过一个欢送会。毛泽东参加了欢送会,吴玉章也参加了欢送会,并在会上讲了话。“1917年,爷爷把我父亲送到了保定育德中学学习。1919年10月31日,我父亲和李富春一起从上海出发,前往法国勤工俭学。”吴本立说:“我父亲参加过‘五四’运动。到了法国,他学的是水电专业,后来在法国和德国交界的地方做水电工程师。1933年时已经是很有水平的工程师了。父亲去苏联后,苏联经济委员会聘请他为水电专家、顾问工程师。1938年父亲跟着爷爷从苏联回国。”

1919年3月15日,寰球中国学生会欢送赴法留学生合影

留法经历是李立三重要的人生转折点

1919年李立三还不到20岁,是一个对外面世界充满了好奇心的年轻人。“父亲参加留法勤工俭学运动,其中既有偶然性,也有必然性。”李立三的女儿李英男说。

李立三不是新民学会的会员,他到北京是去升学的,偶然间看到一个有关勤工俭学的告示,于是就抓住机会,报名学习法语,加入了赴法留学的队伍。

初到法国时,李立三写了一首诗表达自己的感想,这是他唯一用自由体写的诗:

从南到北,最后又吹到西方来,

但是他在这里有呼吸自由的空气。

自由的空气不是他个人,

他要敲自由之钟,要唤醒苦难的同胞,

让大家携手建立自由光明的新世界。

留法经历对李立三而言,是非常重要的人生转折点。“父亲离开中国时,还不太懂什么是社会主义,什么是共产主义。他的信仰是无政府,这在当时也是很普遍的想法。”李英男说。到了法国后,李立三除了学习,还到工厂与工人们一起劳动。他的师傅是法国人,是法国最早的共产党员。师傅给李立三说了不少革命道理,动员他与其他华工一起参加罢工。这是李立三的第一次革命实践和工人运动实践,他的人生开始从无政府主义转向共产主义。

在法国短短不到两年的时间里,李立三的转变是巨大的,他组织留法勤工俭学的学生参加劳动学会,表达自己的信仰。当他带着马克思主义的观点以及工人运动的实践经验回到上海后,明确表示“到国内就是要搞工人运动”。李立三第一时间去找陈独秀,并在陈独秀的介绍下加入了中国共产党,成为最早的一批共产党员。陈独秀让李立三留在中央工作,他却坚持要到工人中间去。在毛泽东的建议下,李立三去了安源,开始了他工人领袖的征程。

吴玉章孙女吴本立(左一)和李立三女儿李英男(左三),在北外滩寻访前辈赴法勤工俭学的足迹

毛泽东四次亲临上海为赴法学生送行

新民学会在赴法勤工俭学运动中发挥了重要作用。作为新民学会的发起者和领导者,毛泽东曾四次到上海为赴法学生送行。

第一批通过海路赴法的留学生,勤工俭学会、寰球中国学生会和新民学会都非常重视,不仅举办了隆重的欢送会,更组织专人送别。1919年3月15日《申报》记载:“当天下午3点,寰球中国学生会在静安寺路(今南京西路)51号举办赴法留学生欢送会。”毛泽东也参加了赴法留学生欢送会。《毛泽东年谱》记载,“十七日,送别湖南青年赴法。”毛泽东与学生们同乘驳船至停泊在汇山码头的“因幡丸”号邮轮,为他们送别。

1919年3月29日,毛泽东又参加了一批赴法留学生的欢送会,并在31日乘驳船至汇山码头的“贺茂丸”号送别学生。

1919年12月25日,赴法勤工俭学的学生乘坐法轮“盎特莱蓬”号,从上海出发。这批学生中有新民学会的重要成员蔡和森、向警予、蔡畅、葛健豪等人。12月中旬,毛泽东从武汉绕道上海,为即将赴法的蔡和森等送行。但由于启程时间推迟,毛泽东不能久待,即离上海前往北京。因此,第三次送别,毛泽东未赴码头送行。

1920年5月5日,毛泽东再次来到上海。5月8日,他与新民学会会员彭璜、李思安等,为即将赴法的萧三、陈赞周等6位会员,在上海半淞园开送别会,并于启程当天 “道别于黄浦江岸”。

北外滩,见证了伟人在黄浦江畔播下火种的进程。这些青年学子中的优秀分子在法学习新知,淬炼思想,逐步成长为坚定的马克思主义者,其中不少人成为了中国共产党乃至新中国的奠基人。

“贺茂丸”号邮轮

END

本文选自《上海滩》杂志2020年第1期

讲好上海故事

发表评论