宋四家中,学书者学谁最多呢?毫无疑问是米芾。

为什么呢?

首先,米芾作为中国书法史上的顶级流量大V经历了一个打造的过程。

他的怪癖、关于他的各种矛盾的历史记载、关于他的职业经历,整个不同于常人、跌宕起伏的人生过程特别的具有戏剧性,不同的人从中可以找出不同的关注点去认同,比如励志,比如我型我秀、比如我不要你觉得我要我觉得、比如强大的朋友圈、比如奇装异服抢占热搜……特别能满足大众猎奇心和换一种人生的穿越冥想。某种意义上讲,如果探讨一下把古代书家的故事放进进故事会、百家讲坛或者连载网剧的可能性,米芾当仁不让是排第一位的,同时不同于绝大多数古代名人往往出身大族、士族,米芾的草根性让大众对他有一种特别的亲近感。

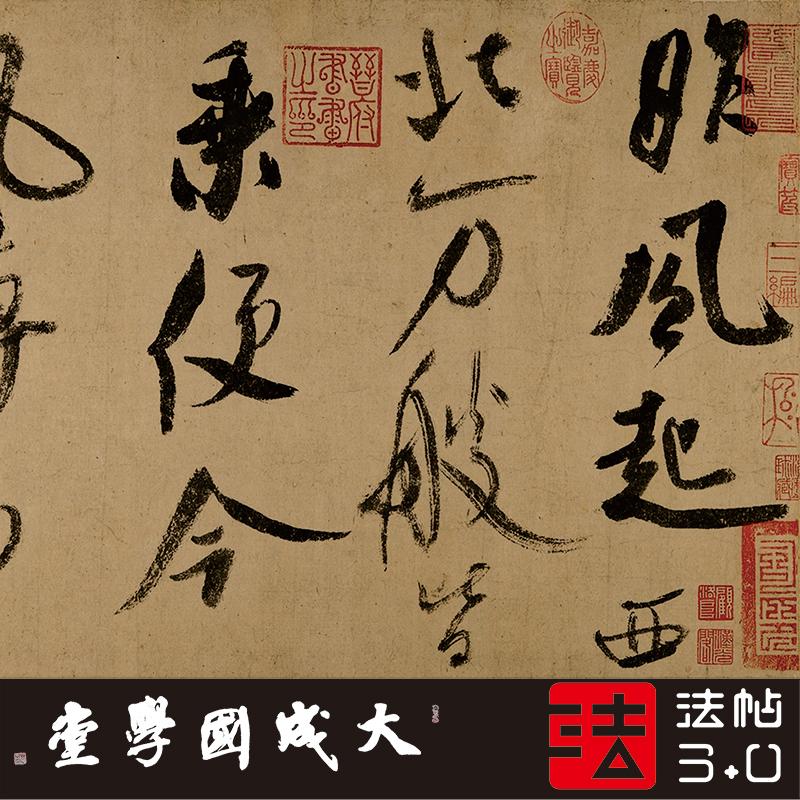

其次,米芾书法的笔法特征非常的明确、显著和具有个人识别性,很多人学米很容易在外在轮廓形态上比较接近,给了学书者以自我肯定和鼓励。比如说蟹爪钩、中宫收紧、长竖刷笔、节笔、单字左右间隔摇荡等,这些局部特征模仿难度相对较低,很多学书者满足于临出几分相似到此为止,并不会对这些表征进一步做深度思考,美学角度、书理的正确性以及是否符合自身个性以及微动作的个体差异匹配性。秀一秀,一点点夸奖、一点点虚荣,不费力,这样的事情,让大众乐此不疲,好学米芾也就成为普遍选择。

同理的是,不管有多少人推崇欧阳询,学二田的永远比学欧的多。书法史上的顶流书家在被学习这件事上,被公众所能够感受到的多半都具有以上特征,就如同节奏型最简单、歌词最没意义的小歌最容易成为臭大街的“神曲”。

但是,当你练了好长时间的颜真卿,莫——非——你真的觉得你写的很像了吗?有些人学赵孟頫,莫——非——你真的觉得你写的很像了吗?我们在学习古代书家最明显的点画特征的时候,不断地给自己自我催眠,最后学到的这些点画特征变成了我们书法的习气!

我们有没有在学书过程中,合理分配时间边临池、边读帖、边读该书家的传记、边读相关的古代书论,试图去发现一部作品背后该书家的运锋习惯、作品情绪和直接间接的取法关系。

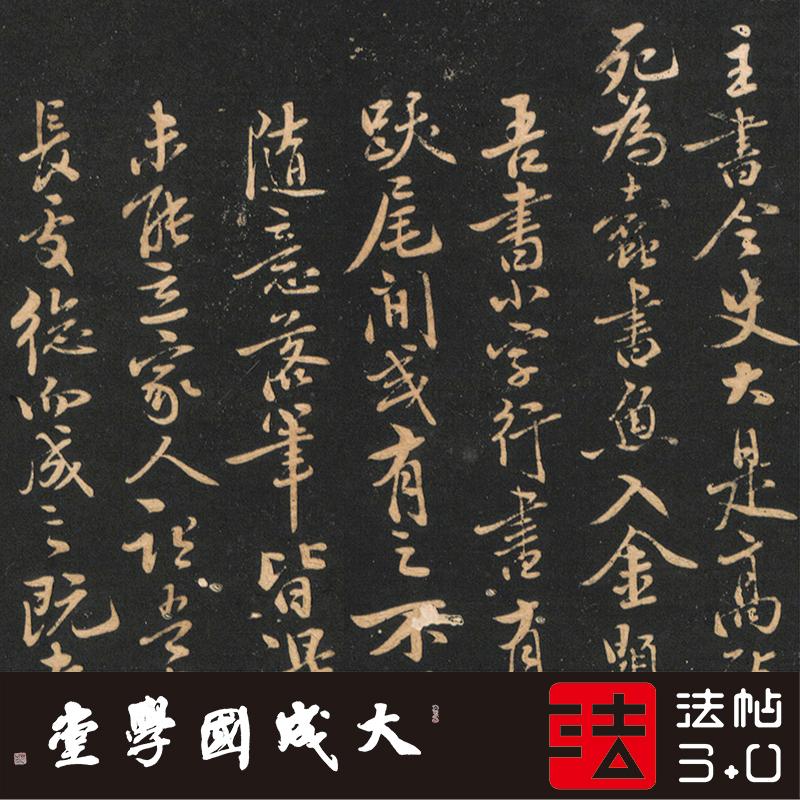

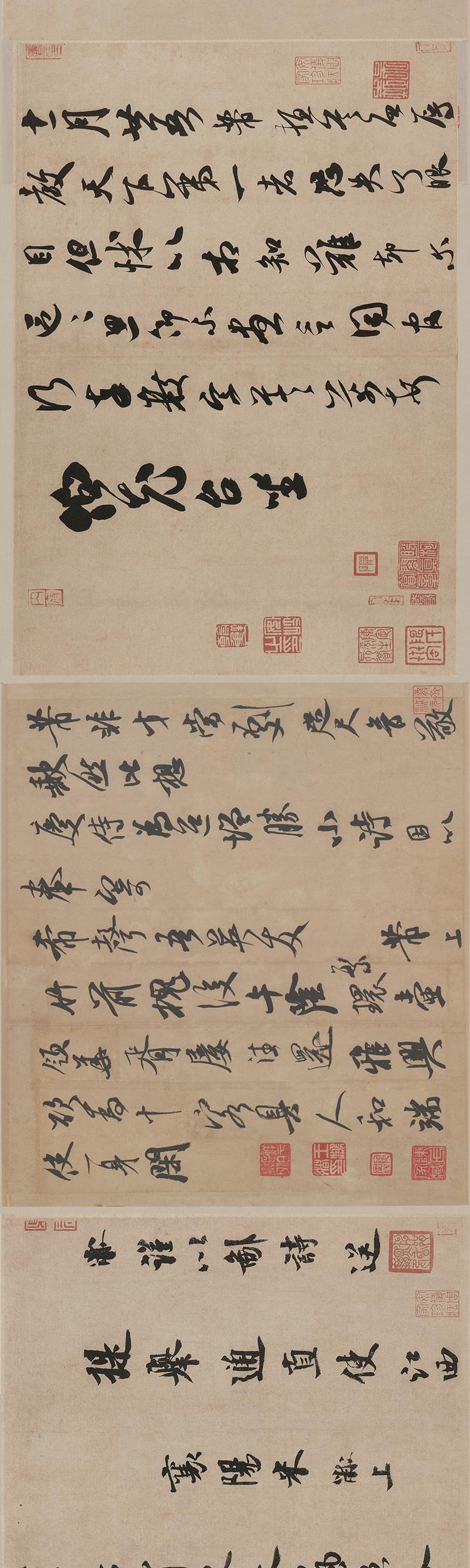

比如颜真卿,不能简单理解为外拓的笔法+外紧内松的结构以及一些规则化的笔法习惯,还有更深刻的笔势、节律和构字审美习惯需要去发现和理解。颜真卿最深刻的东西在汉隶里面,我敢说鲁公的隶书一定比他的楷书写得好,而米芾呢?他的继承的取舍和创新的方式都来自他似癫若狂那种个性,正因为他没有家族传承、少年时也没有经历严格的儒家训练,故而文化积淀薄,所以反而敢于颠覆古来笔法,这样的造反意识都奠基于超乎常人的学古功夫,和“与古为徒”的不教条的对古人的理解,其次才是对笔法、字法、章法的造反手段和尝试。

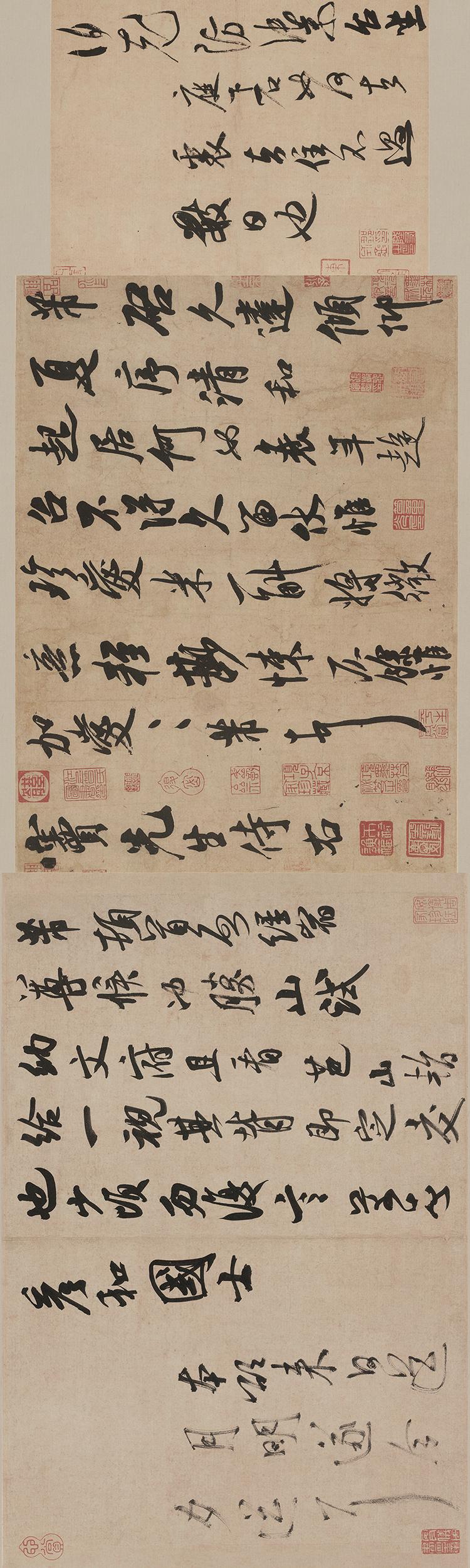

米芾见过太多好东西,又在苏轼的指点下崇尚魏晋,,爱书法爱入骨髓,勤勉自持,就像一个刀枪剑戟斧钺钩叉什么都会的人,每一样东西都做了深刻的修炼和思考,当他写出自己的拳谱,里面80%是集古的面貌,还有20%是自创的别开生面。

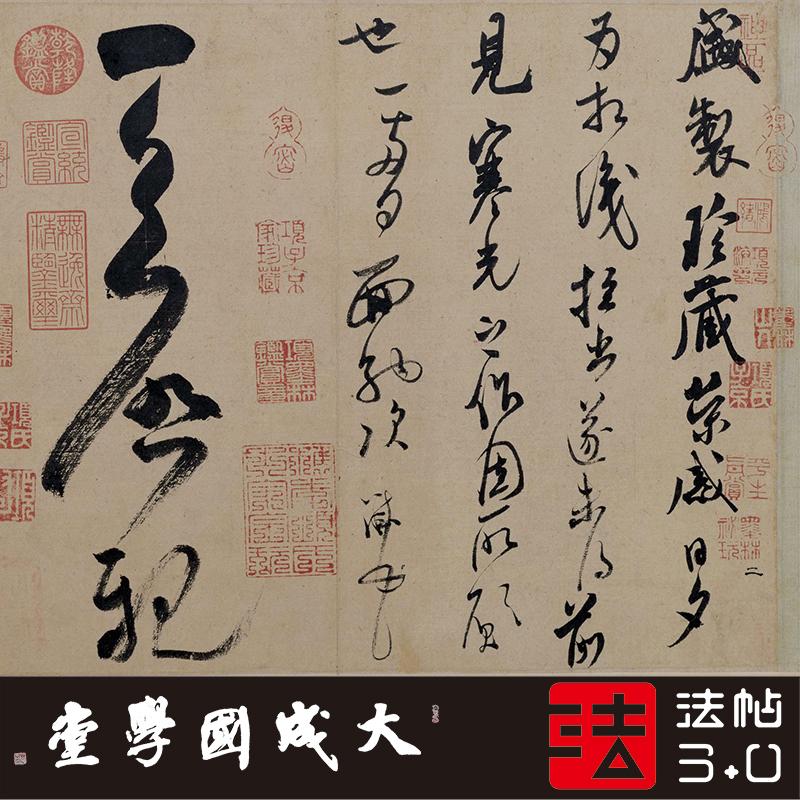

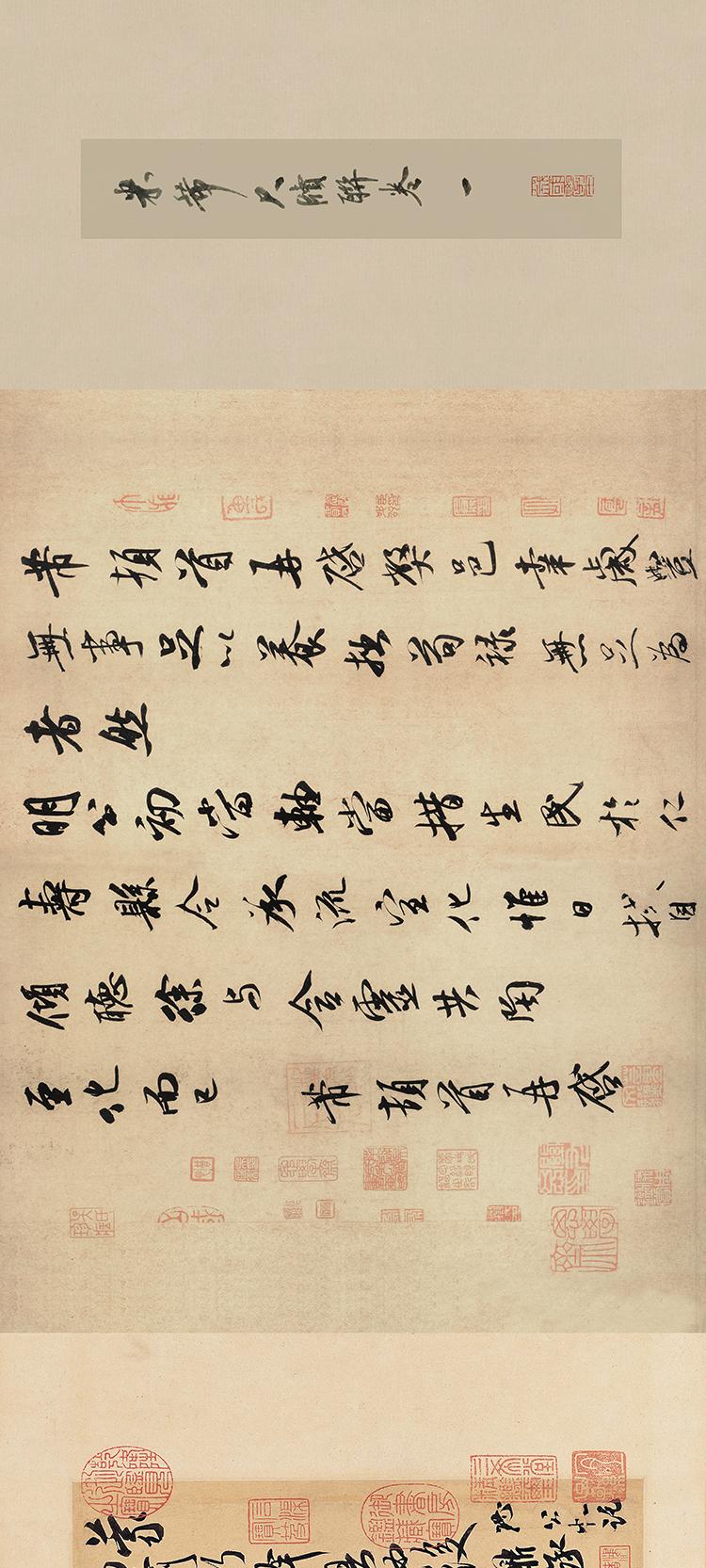

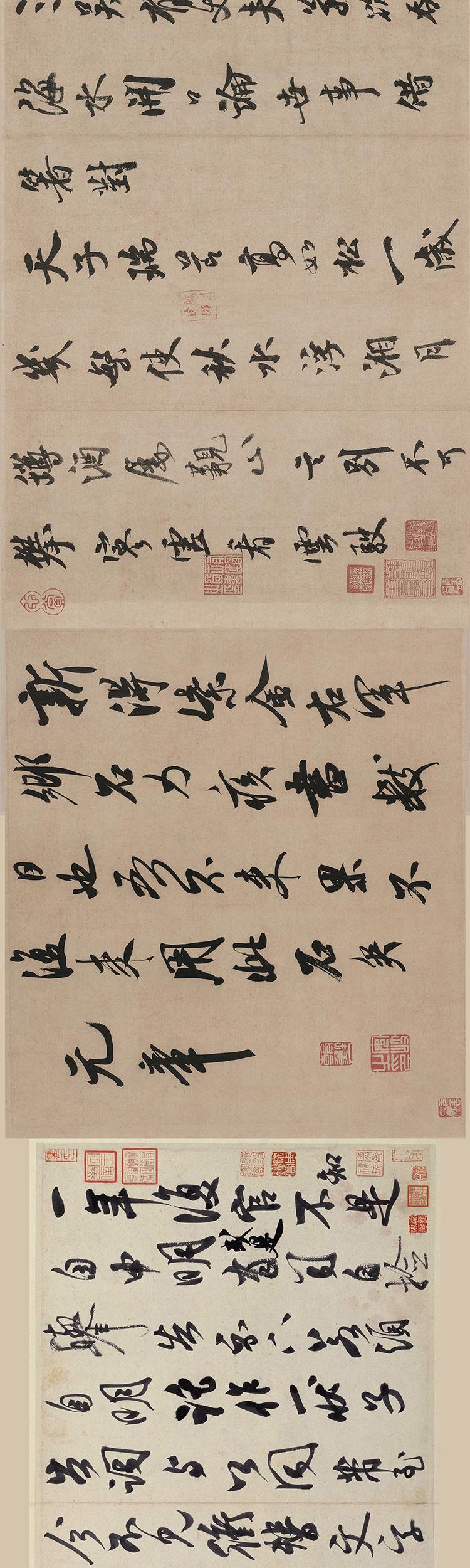

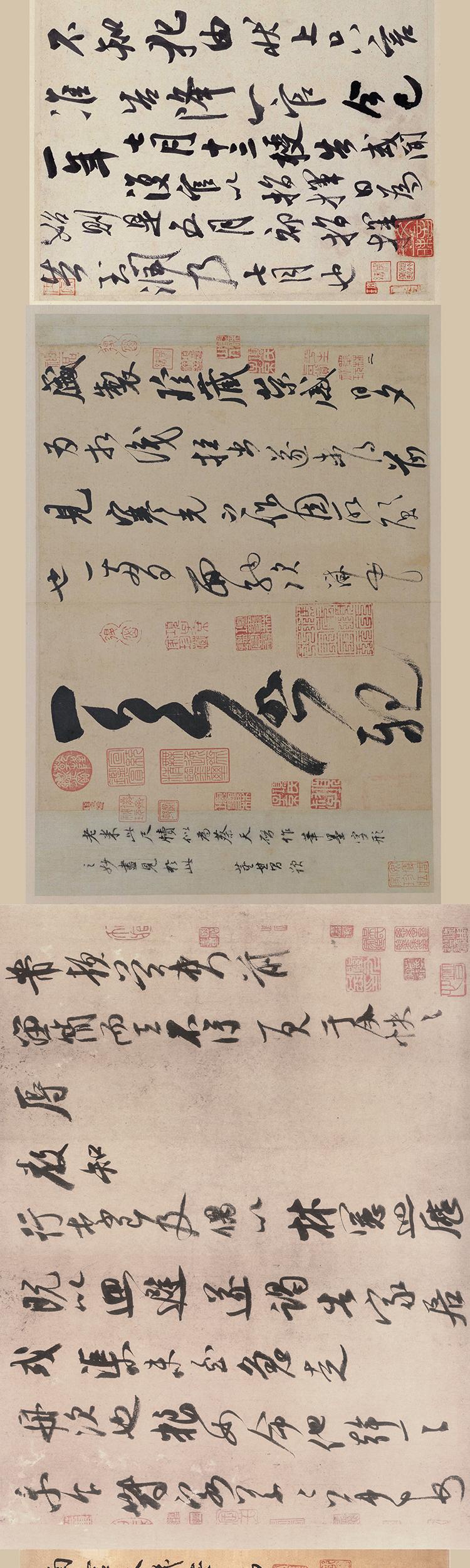

各位学米的有没有接触《好事家帖》呢?应该接触不多吧。事实上,《好事家帖》的存在证明了米芾学习王羲之《十七帖》的功夫之深是前无古人后无来者的,绝非后世所传他推崇王献之贬抑王羲之。

由此也产生另一个问题,学的人多不代表学到位的人多。

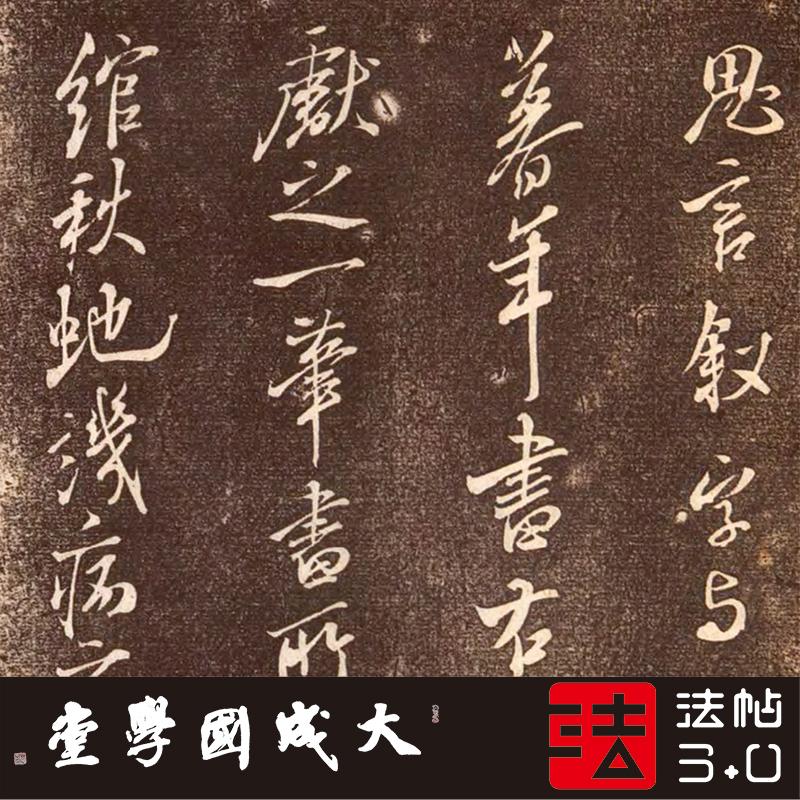

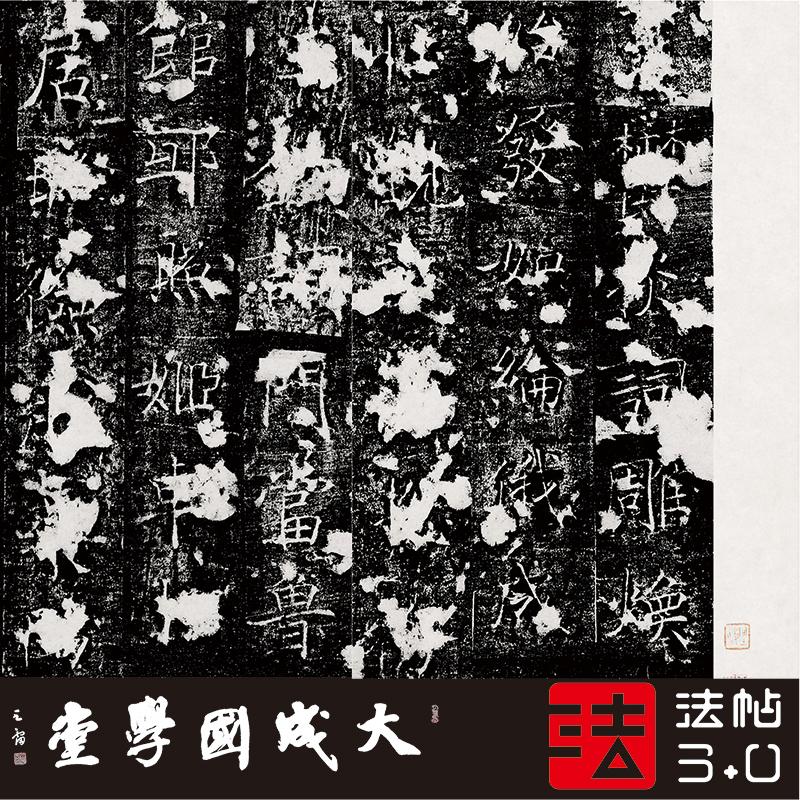

举一个例子,褚遂良,有唐一代书法教化主,数百年里十个写字的九个宗褚,我们在“千唐志斋”的众多拓片中能够看出,学褚遂良的比例超过了50%。但真正能够达到一部《善才寺碑》的书法水准的,数不出几部来。魏栖梧的《善才寺碑》的褚体学到了完全乱真的程度,近乎褚遂良亲笔为之也应该是差别不大。这就叫学入骨髓!近代沈尹默完全是褚的至死小迷弟,却终究被陈独秀对他那句评价盖棺论定——“其俗在骨”!

所以,有的书家适合学,有的不适合学。有的学的人少,却得其法的人不少,有的满大街学他却没几个人真的学到皮毛以上的东西。

历代学蔡襄,即为前者,对此,我们在后面展开!

第三季待续……

本文原创,请引用转发者注明“大成国学堂书法杂谈原创”。感谢!

(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)

发表评论