一、“国学”一词,中国古代就已经出现了,有两千多年的历史,概念相对明确。

《周礼·春官·乐师》中记载:“乐师,掌国学之政,以教国子小舞。”周公“制礼作乐”,开“礼乐教化”,奠定了中国“礼乐之邦”。乐师即当时的乐官,兼及学官,掌管“国学”工作,用以教导贵族子弟操练学习。

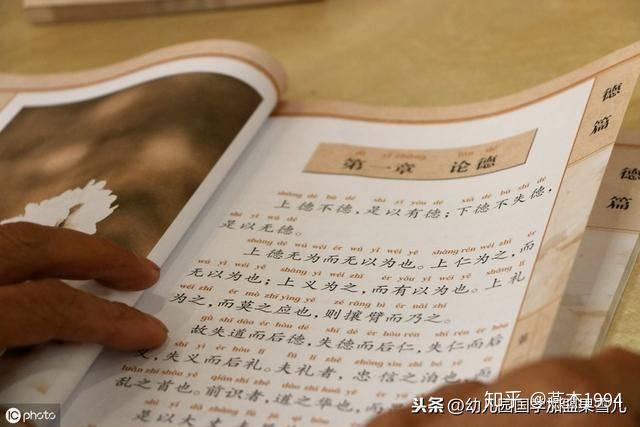

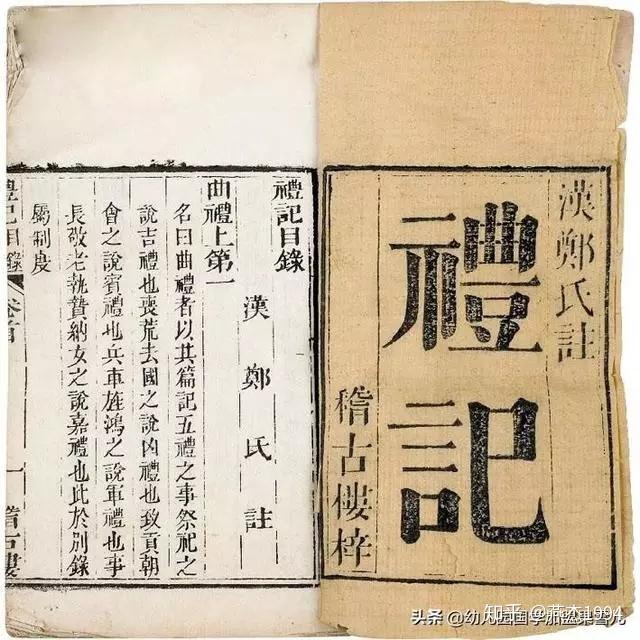

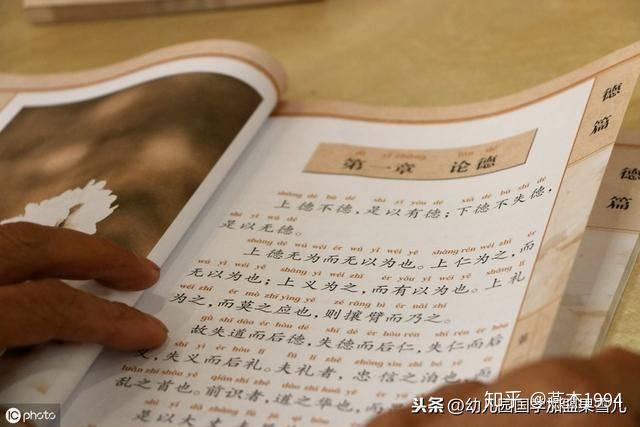

《礼记·学记》中记载:“古之教者,家有塾,党有庠,术有序,国有学。”古时候教学,家里有私塾,乡里有乡学,郡县里有郡学,国家京城里有太学。孔疏引正义曰:“国有学者,国谓天子所都及诸侯国中也。”这里的“国学”,指的是诸侯在国都所设的学校,应该是级别最高的教学机构了。

晚清经学大师孙诒让,所著《周礼正义》中指出:“国学者,在国城中王宫左之小学也。”孙先生的理解,周朝时候的“国学”,是“贵族子弟学校”。

可以看出,在古代,“国学”的概念,指的就是学校,是国家所设立的教学机构。“国学”作为教学机构,历代略有变化。汉代称太学,晋代称国子学,北齐称国子寺,隋代称国子监,唐宋时则以国子监总管国子、太学、四门等学,元代设国子学,明、清两代设国子监。

唐代诗人李中,写过一篇《壬申岁承命之任淦阳再过庐山国学感旧寄刘钧》。里面写到与同学共读时候的场景,“读书灯暗嫌云重,搜句石平怜藓深”。这里的“国学”,指的应该就是庐山下面的白鹿洞书院。白鹿洞书院建于南唐李氏朝廷,时称“庐山国学”,又称“白鹿国学”,与当时的金陵秦淮河畔国子监齐名,学者争相往之。

唐代另外一位诗人令狐峘huán,写过一篇《释奠日国学观礼闻雅颂》。“释奠”日,是指古代学校设置酒食以奠祭先圣先师孔夫子的节日,“凡始立学者,必释奠于先圣先师。”释奠礼属于“三礼”中“君师”之礼,是祭孔规格中最高。诗中写到“肃肃先师庙,依依胄zhòu子群。”描写了唐代学校“国学”里面祭孔的盛况。

宋人吴泳,也写过一篇《送杨子达入国学》,里面写到离家上学时的情景,“母线丝丝直,爷诗字字情。别情非所惜,回看锦衣荣。”这首诗,充分表达了作者对于前往“国学”就学的学子的殷切期待和美好祝福。

清人《西巡回銮luán始末》这样写到:“学堂之设,(光绪)二十四年业已议有章程:县设小学,府设中学,省设大学,循序递进,给照为凭;大学卒业学成,乃咨送京师国学,覆加课试,量才授官。所学皆实用,所取皆通才,而国家收得人之效矣。”这里的“国学”,已经从周朝时候的“贵族子弟学校”,发展成为国家的最高学府了。

二、近代以来的“国学”概念,基础而多元。

近代以来的“国学”一词,具有基础一致性以及多元指向向。

基础一致性,是指“国学”作为中国学术概念的提出,是没有异议的。这种基础一致性的由来,离不开另外一个国家——日本。

18世纪20年代前后,日本本土文化自觉,“国学四大人”荷田春满、贺茂真渊、本居宣长、平田笃胤试图最大程度地摆脱中国文化影响。荷田春满甚至向德川吉宗建议建立国学学堂,以反对运用儒学、佛学的态度对日本的古典做解释。江户时期,日本国学就是以追求日本固有的、没有受到外来影响的神道思想而闻名。

19世纪末,面对西学和“欧化主义”的刺激,日本学界从世界文化格局中反思和重识本国文化,再次发出“国学”的呼声,从此“国学”一词在近现代流行开来。

清末民初,西学东渐、社会文化转型,中国一大批学人士子,东洋求学,“师夷长技以制夷”。日本的“国学”,也就自然感染并刺激了处境相似的中国人。

1902年,黄遵宪在给梁启超的信中开始使用“国学”的概念,“你提出要办《国学报》,我觉得现在还不是时候。”

1906年章太炎在东京发起“国学讲习会”,不久又在此基础上成立了国学振起社。其“广告”云:“本社为振起国学、发扬国光而设,间月发行讲义,全年六册,其内容共分六种:(一)诸子学;(二)文史学;(三)制度学;(四)内典学;(五)宋明理学;(六)中国历史。”时间的车轮行驶到了这里,“国学”一词在也完成了由“国家设立的学校”向“我国固有的文化、学术”意义的转变。

一般来说,国学是指以儒学为主体的中华传统思想文化与学术,涵盖了两汉经学、魏晋玄学、隋唐道学、宋明理学、明清实学,涵盖了同时期的先秦诗赋、汉赋、六朝骈文、唐宋诗词、元曲与明清小说,涵盖了历代史学,这样一套完整的文化、学术体系。

多元指向性,则是指“国学”作为中国学术概念的提出,仁者见仁、智者见智。

1906年,国粹派邓实撰文指出:“国学者何?一国所有之学也。有地而人生其上,因以成国焉,有其国者有其学。学也者,学其一国之学以为国用,而自治其一国也。”

1923年,胡适给“国学”下了定义:“‘国学’在我们的心眼里,只是‘国故学’的缩写。中国的一切过去的文化历史,都是我们的‘国故’;研究这一切过去的历史文化的学问,就是‘国故学’,省称为‘国学’。”。

1937年,马一浮提出:“今先楷定国学名义,举此一名,该摄诸学,唯‘六艺’足以当之。”

1991年,张岱年在《国学丛书》序言中说,“国学是中国学术的简称”。

2007,台湾学者龚鹏程出版《国学入门》一书,认为:“国学这个词,指的是中国传统的学问。”

一直到2008年,钱穆《国学概论》出版,里面竟然这样提出,“‘国学’一名,前既无承,将来亦恐不立”,“何者应列国学,何者则否,实难判别”,“不得已姑采梁氏清代学术概论大意,分期叙述”。钱先生“不得己”只好采用了梁启超的说法,以中国历代学说思想为脉络。钱先生的“不得己”,实在是对“国学”概念众说纷纭、难以定论的客观呈现。

国学

发表评论