点击视频丨收看完整版

访谈嘉宾

《文化绍兴·名人面对面》专访

中国哲学史学会会长

清华大学国学研究院院长

陈 来

对话|嘉宾

春华秋实 四十载哲学学术之路

记 者:陈院长您好,感谢接受专访。您是清华大学国学院的院长,从事哲学研究已经有40多年了,您为把儒学推向世界做出了很多贡献,能跟我们分享一下您的成长故事吗?

陈 来:我的哲学之路其实挺简单的,1969年初下乡,1969年9月,开始读哲学书籍。那个时代读书范围受到很大限制,我最早读的都是马克思、恩格期、列宁的经典著作。下乡四年半时间,之后我就开始上大学,我上大学念的是地质系。

记 者:跟哲学是完全是不相关的专业。

陈 来:对,但是因为我已经自学了四年多,期间基本上学的是哲学,所以我对人文社会科学特别是哲学有一种留恋和兴趣,我上大学时,大学里没有考试,所以我在三年多的时间里,除了专业学习以外,大量的时间花在了满足我对人文社会科学的爱好,开始系统地读一些书。

记 者:后来您就报考了北京大学。

陈 来:我1976年毕业,文革后的第一届研究生考试,我就报考了北京大学哲学系,一下子就考上了,所以就从理科转型到文科,我的专业是中国哲学。1980年的9月,我来到杭州,参加了当时文革后全国第一次关于王阳明研究的学术会议。尽管当时我并不是研究王阳明的,我研究的是王阳明哲学的对立面——朱熹的哲学,但我参加了那次会。

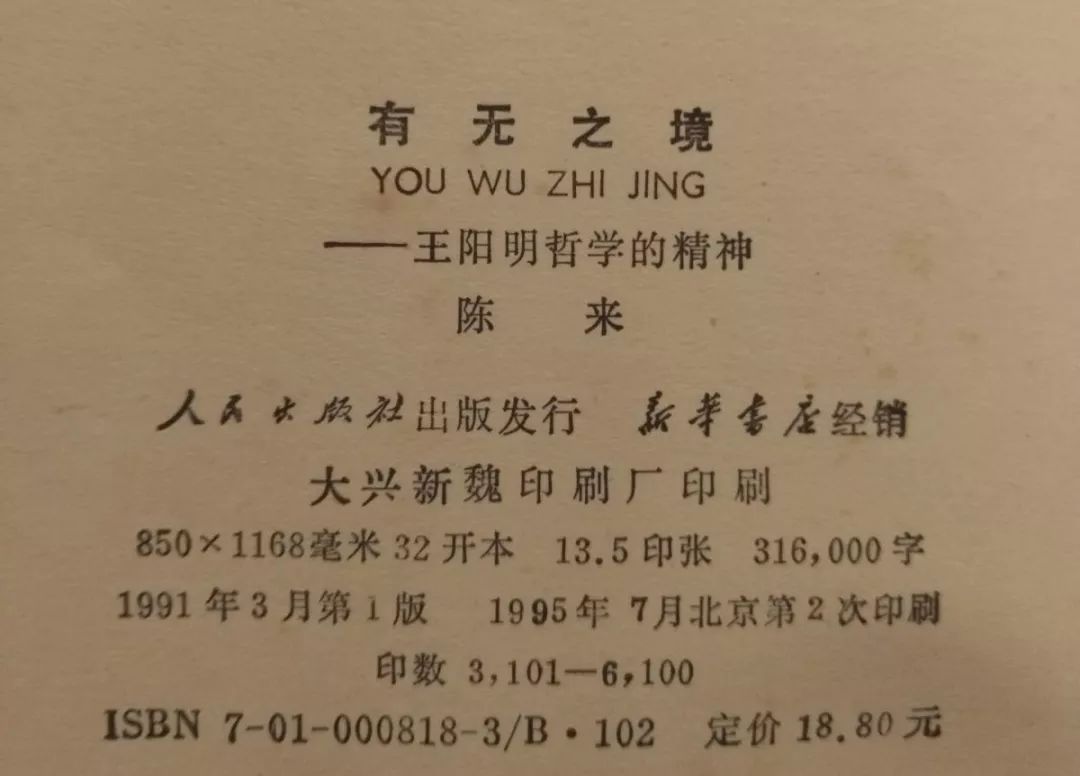

1985年我获得博士学位,1986年我赴美国哈佛大学学习,去的时候我带了两本书,一本是《阳明全书》,一本是《明儒学案》。这代表着我从对朱熹的研究转到对王阳明的研究。1988年我发表了我的第一篇研究王阳明的论文叫《王阳明与阳明洞》,副标题大概是“王阳明越城活动考”。因为阳明洞在哪儿,历来包括日本的和中国的很多学者、包括我老师那一辈的学者,都认为阳明洞在四明山。

记 者:后来经过您的调查发现究竟是在哪儿?

陈 来:那时我利用哈佛大学燕京图书馆的丰富藏书,研究大量明、清代的方志,证明阳明洞不是在四明山,而是在会稽山。1988年我回国,1989年我用一年的时间写关于王阳明的书,在1990年1月完成,1989年到1990年,是我写这本书的关键时期,书在1990年4月交稿,1991年4月出版。

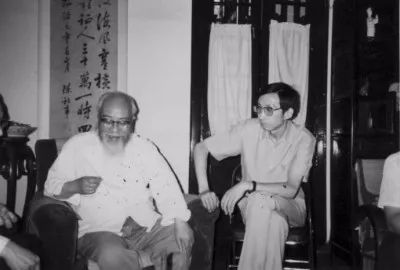

记 者:您在1985年到1990年期间,担任当代著名哲学家、教育家冯友兰先生的助手,协助他完成《中国哲学史新编》,当时您从哪些方面协助?

陈 来:其实我做的工作比较简单,因为冯先生有三级助手,我是第三级的。他有一个第一级的助手,每天帮他记录,因为他眼睛看不见,他的写作是通过口授,所以要有一个专人替他记录。他还有个助手帮他找材料、到图书馆借书。我主要工作是冯先生在写一卷或者一章前,会先和我谈谈他的总体设想,他每写完一章就给我看,我有什么意见就直接在纸上做修改。

记 者:会不会有观点不一致的时候?

陈 来:我会提些意见,但是我提的意见肯定要考虑到是冯先生能够接受的意见,因为我是按照冯先生的逻辑来帮他完善,不是按照我的想法和观点去要求冯先生,这样冯先生就能接受我的意见。最后在这本书出版时,冯先生在后记中有讲到:陈来同志提了重要意见,这是冯先生对我工作的一个肯定。

尊师冯友兰与陈来

记 者:冯老师还给您命了一个字。

陈 来:我叫陈来,他说“来”字如果从《周易》的角度来讲,叫做“往来”。“往”就是过去,“来”就是未来,一“往”一“来”,“来”字代表未来的发展,代表你未来有不断的发展、新的发展,新的发展如果从《大学》的角度来讲,就叫“苟日新、日日新、又日新”,发展就跟“日新”联系在一起,所以他说你以“来”为名字的人,你的字应该叫“又新”。“又新”的意思,就是对你未来的“日新”“又新”的一种期许。

中华文明弘扬开新

记 者:冯友兰先生一生都心系中国文化、中国哲学,他临终前有一个心愿是“让中国哲学大放光彩”,先生已经离开我们二十多年了,您觉得现在中国哲学在世界上处于一种什么样的地位?

陈 来:“大放光彩”要看从什么标准来讲,如果从中国国内来看,比起冯先生去世的时候,现在已经是在相当的程度上放了光彩的;但是如果从全世界的角度来看,这不是一条简单容易的道路,要让全世界都了解中国哲学、而且中国哲学能够在全世界发声,不是一朝一夕的事情,那可能是几代人的工作。

记 者:前段时间绍兴举办了第三届阳明心学高峰论坛,这是阳明心学高峰论坛永久会址落户绍兴后的首届论坛,主题是“中国智慧与人类命运共同体”,应该如何解读这一主题?

陈 来:在儒家思想里特别强调“万物一体”。原话是“仁者以天地万物为一体”,这个观念和我们今天所讲的“命运共同体”的意思有点接近。它的原意是:我们一般人只从自己的身心来立论,你看另一个人觉得他不是你自己,是一个其他的人;你看另外一个国家的人觉得不是你自己的国人,而是另外一个国家的人。因此,王阳明说真正能够达到“万物一体”的境界就是:要视中国如一人,视天下如一家。这样你就把全中国、全世界的人民看成是一个命运共同体,同呼吸共命运。

记 者:5月15日,亚洲文明对话大会在北京隆重举行,您如何看待这次大会?

陈 来:这次大会一方面强调文明对话,另一方面强调文明多样性的重要意义。我是论坛第一个发言人,我也发表了这个观点,一方面我觉得要回顾几千年来亚洲的文明交流历史,通过回顾西亚、南亚和东亚文明之间丰富交流的事例,来重温文明交流的历史;另一方面我觉得,要在更大程度上大力阐释和发扬那些深深扎根于亚洲古老文明之间的、推动支撑两千多年来亚洲文明交流的理念。例如从中国的角度来说,是什么理念支撑中国去进行这种交流,我认为主要有两个理念:第一个理念是“和而不同”,崇尚文明的多样性,不赞成单一性,所以这种文明观应该说是最符合我们当前所强调的维护文明多样性的一种文明观;第二个理念就是“与人为善”,我们跟其他的人、文明和民族的相处之道就是与人为善。

记 者:你觉得这些观点能不能普及到每个人心中?

陈 来:西方认为只有西方文化的价值是普世价值,我的《中华文明的核心价值》一书中一个重要的观点,就是中国文化的一些基本价值也是普世价值。不是只有西方文明的自由、民主、人权是普世价值,别的文明都不是普世价值,我们所讲的责任、义务、和谐,也是人类生活的普世价值。

阳明心学传承之道

记 者:您在第三届阳明心学高峰论坛上,被聘任为浙江稽山王阳明研究院名誉院长,我们非常荣幸您能到绍兴来,成为绍兴王阳明研究领域的特聘专家。您对于稽山王阳明研究院有什么样的定位和期许?

陈 来:在绍兴建立王阳明研究院不能离开它的区位优势,你选择的发展方向要跟你的区位优势联系在一起。它必然要把浙中王学的发生、发展和流衍作为研究重点,当然要突出阳明先生本人在绍兴这一带的学术活动;其次,在实践层面上,要把阳明心学与绍兴的文化建设结合起来,例如把阳明心学和绍兴党风廉政建设、党员干部政德建设结合起来;第三,要以阳明心学作为一个切入口,推广普及中华优秀传统文化。例如把阳明思想融入中小学教育、把阳明思想与社区宣传相给合。

记 者:您觉得绍兴带着阳明文化的这张金名片,如何进一步传承、弘扬和发展中华优秀传统文化?

陈 来:现在绍兴有阳明小学、阳明中学,这就是现实中的实践举措,再例如,可以在中小学生中开展阳明先生重要文献的诵读比赛,等等。

记 者:感谢您接受我们的专访,谢谢陈教授。

访谈后记

世界不是只有西方的价值,才是人类的一些普世价值,人类其他的文明所产生的一些基本的价值,也是人类社会的普世价值。

——陈来(亚洲文明对话大会)

中华文化的核心价值 要落到人心

文/张珊珊

第三届阳明心学高峰论坛筹备阶段,栏目组就听闻清华大学国学研究院院长陈来教授可能会来绍兴,于是紧密联系上了组委会。很快了解到,院长此行还即将受邀担任浙江省稽山王阳明研究院名誉院长,这让我更加肃然起敬,又感温暖。

因为“学术哲学”离生活总是有那么点儿距离,但这一次,却在宽厚、谦和的陈来院长的步履中,走近了我们生活的城市,也将渐渐融入正在全力打造的绍兴文化高地。

陈来教授在清华大学有两个身份,既要教书、又要做好院长的行政管理职务,他调侃道:“我其实给学校打两份工。”这种“双肩挑”他其实乐此不疲,因为陈来教授是在2009年清华大学复建国学研究院的时候,从北大回到清华出任的首任院长。

陈来教授说,尊师张岱年和冯友兰先生都曾在清华任教,对清华有着很深的感情,去世后都把藏书捐给了清华,所以,他回这里也是一种传承。他还说,坚持研究国学,不全是因为很早就开始带着兴趣研究,之所以不断探索四十来年,是因为它已经成为了自己生命的一部分。我深深被他这种身上的责任担当情怀所感动。

陈来教授在各种场合都注重对中华传统文化价值的阐述。当我问他,今后将出任浙江省稽山王阳明研究院名誉院长,又会以怎样的方式来创造体现这部分的传统文化价值。他说,更重要的是把阳明文化与这个新时代的多方面的文化建设、社会建设结合起来,怎么与今天的文化实践和社会实践结合起来,包括谋求进一步的创造性的转换,创新性的发展。

他认为这是学术研究以外的另外一个主要的课题。他也希望在地方政府的支持下建立的浙江省稽山王阳明研究院,能与大学或科研院所建立的王阳明研究院有所不同的,值得期待。

陈来教授身体力行地捍卫着、弘扬着老祖宗给我们后人留下的宝贵精神财富。这种坚毅,来自于他长期以来扎根于传统文化的研究所得,更源于国人心中根深蒂固的文化自信。也希望在绍兴交织融汇后,能焕发出新的光彩。

名人面对面 嘉宾简介

陈来 哲学博士,当代著名哲学家、哲学史家。1952年生于北京,祖籍浙江温州。现任清华大学国学研究院院长、哲学系教授、博士生导师、校学术委员会副主任,兼任全国中国哲学史学会会长、中央文史研究馆馆员、国务院学位委员会委员、教育部社会科学委员会委员、中华朱子学会会长、中国冯友兰研究会会长、国际儒学联合会副理事长、浙江省稽山王阳明研究院名誉院长等。

先后获得宝钢全国优秀教师奖(2003)、北京高等教育教学一等奖(2004)、国家高等教育教学奖二等奖(2005)、孔子文化奖(2015)等多种奖项。著作有《陈来学术论著集》《东亚儒学九论》《孔夫子与现代世界》《仁学本体论》《中华文化的核心价值》等,学术领域为中国哲学史,主要研究方向为儒家哲学、宋元明清理学和现代儒家哲学。

专访精选

点击下方链接丨收看人物故事

绍兴市新闻传媒中心出品

鸣谢

中国文化院

北京师范大学人文宗教高等研究院

北京三智文化书院

浙江省社会科学界联合会

浙江省稽山王阳明研究院

绍兴饭店

绍兴国商大厦

中国风尚•筱文美妆

游弋古今,解读别样绍兴,

对话大家,感受睿智人文。

指导单位

中共绍兴市委宣传部

支持单位

绍兴文化广电旅游局

出品单位

绍兴市新闻传媒中心(集团)

绍兴市新闻传媒中心(文化影视频道) 编导:翁梦菲 邓永平 策划:葛 斐 应绿霞 摄像: 章 敏 摄影: 谢 亮 制片人: 朱於越 终审:张珊珊 监制:方 静

发表评论