学术经历

我半个多世纪前出生在当时的西德,在那里读到大学二年级。从1981年起,我主要生活在美国,2004年加入美国国籍。我们家和中国原先并没有什么直接联系。而且和大家普遍猜测的相反,我根本不是亚历山大·冯·法肯豪森将军(Alexander von Falkenhausen,1878—1966,20世纪30年代曾担任蒋介石的军事顾问)的后人,他只是我五服之外的一位远亲,我的一位远房叔祖。尽管如此,我从小就对中国着迷,13岁时开始学习中文。在我的童年时代,中国仍处在“文化大革命”中,对我们当时的生活圈而言,中国是一个极为神秘的地方。

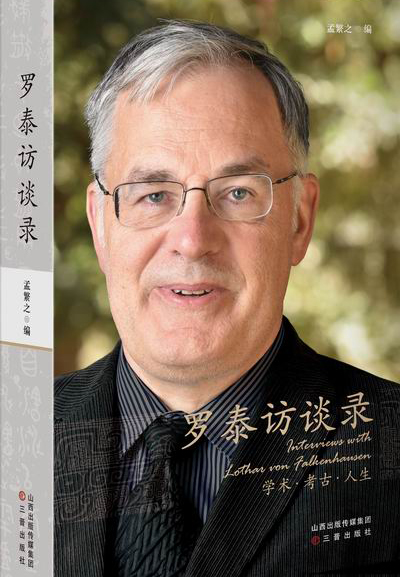

罗泰

我第一次亲眼看到中国是在1979年。当时,我在波恩大学已经读了两年汉学,获得政府的奖学金,来北京大学进行为期两年的学习。我是到北京大学才开始学习考古学的。之所以选择考古学作为我的研究方向,是因为那时我已隐约认识到20世纪20年代以来的考古发现已经从根本上改变着人们对中国历史及其文化等方方面面的认知和理解,而当时的西方学人几乎无人对此予以充分关注。在北京大学的两年,我对这一新兴领域的巨大研究潜力有了初步的认识,这为我后来的学术生涯打下了良好的基础。

之后我去哈佛大学继续学习东亚考古,先后在1982年获得东亚区域研究硕士学位,在1988年获得人类学博士学位。毕业那年,我到了加利福尼亚,在斯坦福大学度过了两年快乐的博士后时光,随后在加州大学河滨校区(University of California, Riverside)的艺术史系第一次正式执教。1993年在加州大学洛杉矶校区(UCLA)晋升为中国考古和艺术史副教授,1997年升为教授,2004年兼任加州大学洛杉矶校区扣岑(Cotsen)考古研究所副所长,2014年夏天卸任。在这期间,我还担任过一学期的代理所长之职(2009年)。

不算数不清的短期逗留,至今我已有缘在东亚不同地区度过了七个多春秋:1979—1981年在北京大学留学两年,1984—1986年在日本京都大学学习过两年,随后分别于1990—1991年在中国社会科学院考古研究所、1994—1995年在台北“中央研究院”做过各为期一年的访问学者。我还曾经在京都大学(2002—2003年)、香港中文大学(2007年)、北京大学(2012年)担任过客座教授。在我读博士学位时,还有幸同韩国有过一些接触,曾于1983年和1984年在韩国参加过两个夏天共五个月的考古发掘。这些经历让我深感自己是东亚考古团队中的一员。然而,我还是常常感到在东亚待的时间不够,唯恐赶不上东亚考古事业的发展速度。这也是无可奈何的事情。

1987年,摄于麻生剑桥,同张光直先生及诸同学在一起(前排右一为罗泰,后排右四为张光直)

除了东亚和美国,我也在欧洲的一些学术机构学习、工作过,包括海德堡大学(1997年)、位于巴黎的高等研究实践学院(1998年)、位于奥斯陆的挪威科学与文学院(2000年)、明斯特大学(2008年)及埃尔朗根大学(2011年)等。但是我并不是一个“学术上的游牧者”,洛杉矶绝对是我的根据地。尽管我拥有国际学术背景和训练,但我觉得自己基本上还是被美国的学术文化包容接纳了。有时也会听到同事们抱怨我在外面的时间太多、在校的时间太少,然而我在国外的各种学术交流活动都有可观的学术基金的支持,这样也为加利福尼亚的纳税人省下了大笔的费用,更何况置身科技及电子时代,即使在万里之外,和UCLA的学生、同事也能随时保持便捷的联系,互通有无。

而且,在UCLA的许多同事和行政管理人员的帮助下,我一直在为提高UCLA东亚考古教学和科研的基础学术建设做着努力。这使得UCLA在近二十年间迅速成长为西方相关领域的前沿学术机构之一。我们的毕业生,有的已经逐步成为该领域内的学术领军者。在UCLA的艺术史系,我原先负责讲授整个中国艺术史(“从尧到毛”),但在2000年,我们有幸聘请到一位研究宋、元、明、清时期中国艺术史的专家,这就使我可以把学术重心放在早期中国和考古研究方面。2006年,在UCLA人文学院及社会科学院两位院长的建议下,我为学校向卢斯基金会(Luce Foundation)申请到了一个大项目,用以加强学校的东亚考古学建设。此次申请的成功,使UCLA在2008年聘请到另一位研究中国考古学的专家,他同时为人类学系和亚洲语言文化系两个系服务。我和他现在共同指导东亚考古数个研究领域的七名博士研究生。此外,我们还邀请过许多来自东亚各国的考古学家来做访问学者,尽管时间有长有短,但他们都为活跃本校学术研究的氛围做出了相当大的贡献。UCLA在其他相关领域,比如亚洲旧石器时代考古、先秦时期的中国史学和文学、韩国艺术史、东南亚考古学等方面,也均相应地增加了教员,从而进一步巩固了UCLA在美国东亚早期文明研究机构中的重镇地位。能够对这些良好的发展略尽微薄之力,我感到由衷的高兴。

2019年7月16日,山西武乡访古,陪李零“回家”(左四为罗泰)

研究兴趣

基于在北大期间所接受的训练,我的研究兴趣涉及中国考古的方方面面,同时还涉及中国与欧亚大陆其他地区的联系。在中国考古领域,我的研究工作主要集中在青铜时代(公元前2000年至公元前250年)。近三十年来,我先后刊出的著述主要包括以下几个方面:(1)社会制度与宗教活动、仪式的关系及其在物质文化中的表现;(2)青铜礼器铭文;(3)乐器和音乐理论;(4)中国南部和西南部的地域文化及与其他地域之关系;(5)通过考古材料、证据重构中国古代的经济发展脉络;(6)从东亚的角度看中亚和亚洲的内陆考古;(7)东亚的考古学史及文化遗产保护等等。除此之外,我还写过若干其他文章,如史前和帝制时期(即青铜时代之前及之后)的中国考古、古代中国文献典籍、加利福尼亚19世纪晚期唐人街的考古发现、韩国考古、玛雅考古、东西方文化交流,等等。

最引我关注的研究课题通常跟考古材料与历史文献的结合有关。 我尤其想弄清在同时处理这两种不同类型的材料时所引发的一些方法论方面的问题。举例来说,我的第二部专著《宗子维城》[Chinese Society in the Age of Confucius (1000-250BC): The Archaeological Evidence]在很大程度上就是试图应对这个问题。这本书在美国荣获了一个重要奖项,而且数年前已经被翻译成日文和韩文,中文译本的出版也指日可待。另外一个我十分感兴趣的重要题目是考古材料在科技史研究方面的使用。为了在这一方面做出一些实际的贡献,我花了数年时间研究中国古代乐器与古代声学。这些研究不仅包含在我的第一本专著《乐悬:中国青铜时代的编钟》(Suspended Music: Chime-Bells in the Culture of Bronze Age China, 1993)当中,之外还有好几篇文章也与此有关。除此之外,从1999年至2004年,我还在中国西南地区参加过一个国际盐业考古田野调查的项目。这项工作同科技史、科技考古的关系也极密切。我花了很多力气参加编写的《中国盐业考古》这一套双语报告系列的第三辑(也就是最后一辑),2013年终于正式面世。

最近,我正在着手进行的主要研究项目之一,是想从考古的角度对先秦时代的中国经济动态做一整体的研究,在某种意义上将是《宗子维城》的姊妹篇。在这本新书中,我希望能够阐明黄河流域和长江流域的古代王国与社会组织相对没有那么复杂的邻国政权间的关系。我对这一课题的兴趣,一部分即源于我以往从事的盐业考古。我已经陆续发表了一些跟此项研究相关的文章和评论,专著则希望在未来的几年内完成。

我的另外一项历时不短的研究课题是中国考古学史。我想有朝一日能在此方面再多下些功夫。最近在同友人共同编纂的一部书中(World Antiquarianism: Comparative Perspectives, 2013),我有一篇关于整个东亚古代金石学传统的综论(Antiquarianism in East Asia: A Preliminary Overview),这部书希望将来有一天会被译成中文。我研究中国考古学史的主要方式是为著名考古学家写评传,其中有些是在他们过世之后作为纪念文章刊发的,但它们并不是“使徒行传”,而是正儿八经的研究文章。我计划将来再多写几篇这样的文章。

虽然我在哈佛大学受到的是正统的田野考古学训练,并曾在三大洲参加过发掘,但在中国境内真正参加考古发掘,则是在我从事中国考古研究这一行业将近二十年之后才开始的。之前,中国政府的法令是严禁外国人在中国参与考古工作的。因此我参加的田野发掘工作相对较少(比我的好多学生还少),前面提到的早期盐业考古是在同北京大学的同行合作下才得以进行的。这是我第一次,也是到目前为止最大的一次机会,其中我的任务是制订、设计考古发掘计划。虽然大部分的实际工作由我的研究生和我们的中国同行担任,但我还是在长江峡谷的田野考察、发掘现场度过了相当长的时间(包括1999年至2002年的四个圣诞节),这段经历给我留下了非常难忘的记忆。

随着西南盐业考古项目的结束,我们最近几年又在陕西高陵杨官寨创办了一个国际田野考古训练班(亦称为“田野学校”)。这个训练班的中方合作者是陕西省考古研究院和西北大学,班主任(我们称呼她为“校长”)是我的一位已经毕业的博士生。训练班从2010年起,每年夏天举办一次,历时五个星期,我在其中负责第一个星期的一部分基础培训工作。杨官寨遗址是一处新石器时代中期的遗址,年代约为公元前4000—公元前3500年左右。这尽管大大超出了我的专业范围,但我还是极其珍视这一培养项目。它为我们提供了非常好的机会,在一个友好的、跟中国同学和同事们合作的环境里,让一批对中国考古萌生兴趣的国际学生来中国从事考古发掘成为可能。而且值得一提的是,有一部分参加者在参加过我们的训练班之后,选择了中国考古作为他们未来的研究志业。

在不久的将来,我渴望能有更多的机会同北大的朋友们合作,开展更多的联合田野考察项目。我们的目标是至少尽量有系统地、尽量完整地发掘一个青铜时代的城市聚落遗址,从而进一步了解人们如何在那里生活。保存完好的此类遗址在中国的很多地方都有,但是到目前为止,还没有哪一个作为整体被系统地发掘过。如果我们能够得到批准开展这一项目,它将是各方合作式的,从事者将包括中国的研究机构、UCLA和其他海内外机构的参加者;它也将是跨学科的,参与者将包括现代考古的多项技术领域和相关学科的各类专家;而且它还将是长期的,可能比我们的一生都要长,需要几代考古人的共同努力。我已经和可能合作的对象协商了一段时间,希望在不久的将来即可申请经费、组建团队。

在几十年的学术生涯中,我也做过很多努力,通过编辑工作来提高中国考古在西方学术界的地位。我是十几种与考古和亚洲研究方面有关的期刊的编委会成员。这些期刊有美国的、欧洲的,也有中国的。我与别人一起创办的《东亚考古学刊》(Journal of East Asian Archaeology),曾经由荷兰莱顿的E. J. Brill发行过一段时间,不幸的是在出了七期之后就暂时停刊了,将来是否还会复刊尚不确定。幸而最近东亚考古学者有了各种新的出版机会,所以该杂志是否存在,现在看来也许已没有以前那么重要了。

作为世界考古学界中的一员,我对世界各地的考古遗址遭到日益加剧的掠夺和破坏深感遗憾,并给予越来越多的关注。2012年,奥巴马总统任命我为美国国务部世界文化遗产顾问委员会委员。该委员会的责任是帮助美国政府执行联合国教科文组织1970年颁布的《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》。顾问委员会的工作给了我一个宝贵的机会,让我能够参与我专业方向所涉及的公共领域层面,这一层面之前曾长期被我忽视。目前我还没有写过同这一议题有关的文章,也许我将来会写一些。

2004年,摄于湖北博物馆(中间为罗泰)

我与北大

考古学家不是掘宝人,也不是不谙世事的书呆子,而是有头脑的现代科学家,寻求客观地、创新地运用古代世界的物质遗产来理解、诠释人类的过去和现在。我们作为关心中国考古的外国人,并不是想以此沉溺于某种异国情趣或偏执于某种观念或想法,而是立志于从全球的视野在这一极其重要的研究领域做出建设性的贡献。最近,在中国和西方,人们对于学术史的兴趣剧增,对于个人性格和人际关系如何影响到整个知识领域、学术趋向的各个方面的兴趣也陡然增加。中国考古学也不例外。我现在站在历史的视角上看待我在考古学界的经验。当我回想起自己1979年至1981年在北大留学的那些年,好像忽然间意识到,那真是一段距今已久的历史。

1980年秋,北大1977、1978级考古专业同学于山东诸城实习集体合影(最后排树前左侧为罗泰)

我当年在北大期间有幸向几位20世纪中国自己培养出来的第一代考古学大家学习。现在还健在的首先有宿白教授(编按:本文写于2014年),他今年已是92岁的高龄,仍天天追求学术,奖掖后学。按照年龄顺序往下排,还有高明教授、严文明教授、李仰松教授和吕遵谔教授,也均是期颐之龄。李伯谦教授也已年近八旬。不幸已过世的有邹衡教授(1926—2005)和俞伟超教授(1933—2003)。当时考古学专业还属于历史学系。现在的考古学系是1983年才建立的。当时的课程是根据历史顺序安排的。旧石器时代考古由吕遵谔教授讲授,新石器时代考古由严文明教授和李仰松教授负责,商周由邹衡教授和李伯谦教授负责,战国秦汉由俞伟超教授负责,魏晋南北朝及隋唐由宿白教授负责,当时系里还没有人教宋、元、明时期的考古课程(现在已经有了)。除此之外,还有高明教授教我们古文字学、宿白教授教中西文化交流专题课。两年的留学时间足以让我修完所有这些课程,使我收获很大。中国同学在课程中间要离开北京进行半年的田野实习,我也很想参加,但尽管做了很大的努力,怎么也得不到允许。仅仅在实习快要结束的时候,系里才安排一位老师带我们几位学考古的留学生去北大在山东的实习地点参观了两天,因此印象很深。

1998年5月,北大百年校庆,考古专业1977、1978级毕业生同俞伟超先生合影

除了在校园上课之外,我还利用假期、周末,到中国各地去参观古遗址和博物馆。这当然也是极为宝贵的学习经验,种种细节我一直到现在还记得非常清楚。

当时北大有两栋楼是留学生宿舍,女生住25楼,男生住26楼(这两栋楼现在都已经不幸被拆掉了,尽管它们是梁思成先生亲自设计的新中国成立初期的代表性建筑物之一)。 我1981年8月离开北大的时候,留学生正要搬进新建的勺园新楼,我没能跟着一起搬过去。与后来的情况不同,住在25楼、26楼的留学生仍然可以有中国同屋,那也是十分珍贵的经历。我在北大第一个学期的同屋是1978级的聂新民,陕西人,当时年龄已经不小,家里有夫人和孩子,人非常好,可惜毕业不久就去世了。第二个学期开始,宿白先生安排他的研究生晁华山作我的同屋,尽管他和我年龄相差二十岁,但是我们成为很好的朋友,友情一直到现在不稍衰。晁华山研究生毕业后留校教佛教石窟寺考古,现在已经退休了。他曾经到德国进修两年,后来他的儿子也到我家乡去留学,这使得我们两家所有人都成为好朋友。

我一起随着上课的是1977级和1978级的本科生,他们是“文革”后头两批正式考入大学的,年龄大部分比我大好几岁,而且许多人已经参加过工作或当过兵,比我们从西方国家来的小年轻人见过更多世面。毕业后没有改行的同学,现在大都已经成为考古学界的骨干,有几位留在北大教书,如李水城、张辛、王迅、薄小莹等;有的官运亨通,如现在国家文物局副局长童明康等;有的到地方上从事考古工作,如湖南省文物考古研究所的裴安平、南京大学的水涛等;有的则到国外留学又回国,如中国社会科学院考古研究所的赵志军和现在香港从事考古研究的王文建和刘茂等。我在北大时对同学们学习的刻苦程度印象极深,他们一天到晚埋头学习,深夜图书馆关门、宿舍停电之后,还能够看到同学们站在街边,利用路灯的光线在读书。那的确是中国现代史上一个很特别的年代。现在的学生们显然已经不那么疯狂了吧!

我在留学生圈子里也交了很多朋友。当时的留学生比现在少得多,但来自世界各地。现在人数最多的是韩国留学生,那个时候还一个都没有,反而有朝鲜的。日本学生在学术上是最厉害的,这让我明白我如果希望在学术上有所造诣,那就一定要到日本接受进一步训练。但我当时在语言、专业上都还没有做好准备,无法直接到日本学习,真正去日本则是几年以后的事了。幸而在我到北大留学的1979年,随着中美两国外交关系的正式建立,高校接纳了第一批美国留学生。我们对这些美国留学生印象极深。他们都是来自美国常春藤大学的高年级研究生,带着即将完成的博士论文,对当时的我们而言,绝对是学术权威。我们经常相互讨论学术问题,这对我来说是一个重要的学习经历:即使在中国,我也可以享受到高品质的美国教育体系的好处。

当年的这批美国留学生中,有哈佛大学张光直教授的两位学生,他们天天颂扬导师的学问和人品,让我也越来越想到哈佛去做张先生的学生。经过查考,我获知张先生不仅是中国考古的专家,他还是美国学界最杰出的考古学家之一。我于是大着胆子填写了哈佛大学的入学申请。当张先生1981年春天到北京第一次同我见面的时候,我已经被哈佛的研究生院录取了。毫无疑问,我在北大受到的中国考古学的基本训练是我被他们接受的最重要的原因。

我在北大作留学生的时候,中国还没有恢复学位制,外国留学生同中国学生一样,都无法在北大拿到学位。几年以后,北大考古系方开始接受留学生读硕士、博士学位。我尽管并没有北大的任何文凭(只有留学证明书),但一直自以为是北大的铁杆儿校友。三十多年来,我一直同我在北大接触的老师、同学以及后来进入北大考古学系的其他同事保持着密切联系。我们见面的机会比较多,除了经常互相访问以外,还常有机会在世界各地一起开会。我在UCLA目前还指导着两名北大出身的研究生,已经毕业的也有好几位,包括一位在北大拿到考古学硕士的外国留学生。我的其他非中国学生也常常选择北大作为他们的留学地点。如上所述,我曾经和北大的同行正式在田野考古合作过几年,这是到目前为止我学术生涯中最有意义,也是最愉快的经历之一。我现在和北大的朋友们又在准备另一项长期合作计划。这期间,我于2012年曾在北大的国际汉学家基地担任过五个月的访问教授,教了一门“考古学理论与方法”的课程。学生的反映非常好,也让我极受启发,联系更紧密,并让我切实感受到中国考古事业最近几年的蓬勃发展。虽然现在的北大和我在北大留学的那些年在很多方面都已不一样,但北大的学生依然是全国最聪明、最有锐气的。我希望这一点永远也不会改变!

2014年2月于洛杉矶(宋佳宸初译,孟繁之初校,张瀚墨再校,孟繁之三校)

(本文摘自《罗泰访谈录》,三晋出版社,2020年1月。澎湃新闻经授权发布,现标题为编者所拟。)

发表评论