“国学”在我们的心眼里,只是“国故学”的缩写。中国的一切过去的文化历史,都是我们的“国故”;研究这一切过去的历史文化的学问,就是“国故学”,省称为“国学”。

—— 胡适《国学季刊》1923年首期发刊辞

1924年胡适、顾颉刚与《国学季刊》编委会合影

1923年北京大学研究所国学门出版的首期《国学季刊》

1992年1月参加中国传统文化研究中心(国学研究院前身)成立座谈会的学者合影,前排由左至右依次为张世英、金克木、林庚、周祖谟、吴组缃、侯仁之、王永兴、冯钟芸、赵为民。中排由左至右依次为:阴法鲁、周一良、李赋宁、林焘、汪家。后排由左至右依次为:袁行霈、罗豪才、严文明、郝斌、吴树青、楼宇烈、何芳川、吴同瑞、程郁缀。

中心成立后,《国学研究》随即在次年创刊,此时距胡适在北大主编首期《国学季刊》整整70年。

1993年北京大学出版社出版的首期《国学研究》

《国学研究》发刊辞袁行霈

不管愿不愿承认,也不管是不是喜欢,我们每天都生活在自己国家的文化传统之中,以自己的言谈行为显示着这个传统的或优或劣的特色。而国学作为固有文化传统深层的部分,已经渗进民众的心灵,直接间接地参与现实生活。因此,有识之士莫不疾呼弘扬我中华优秀的传统文化,以辅助现代化事业,这实在是远见卓识。

中国悠久的文化传统不是一潭止水,它宛若滚滚不尽的江河,不断纳入支流,或直或曲,或速或缓,或涨或落,变动不居。国学也是这样,汉有汉学,宋有宋学,今後则必有以今之时代命名的学派。历史悠久的国学只有不断以新的形态代替旧的形态,才能永葆青春。

若论国学的演进,近一百年最为急剧。一八九八年创立京师大学堂,一九〇五年宣布废除科举,相继发生的这两件事的意义,随着岁月的推移将越来越证明其重要。这不仅是中国教育史上的一大变革,也促使中国学术史掀开新的一页。中国的学术界从此更自觉地给世界各国的思想、文化、科学、技术留出一席之地,同时也以面向世界的新姿态审视自己数千年来固有的传统,以建设新的学术与文化。而京师大学堂和它的后身北京大学遂成为承担这一历史任务的强有力的肩膀。“五四”运动刚过,一九二〇年鲁迅就应校长蔡元培之聘在北京大学讲授中国小说史。从此,被视为“小道”的小说登上了大雅之堂,他的讲义《中国小说史略》作为中国小说史的开山之作,为传统的国学输入了新的血液。中国原先虽有《宋元学案》《明儒学案》之类讲述某一朝代儒学师承和派别的著作,但没有以近代方法编写的中国哲学通史,有之,则始自胡适在北京大学的讲义《中国哲学史大纲》(上卷)。清内阁大库档案的整理与研究,歌谣的征集与研究,风俗的调查与研究,都是从北大发轫的;中国最早的考古学研究室也是在北大建立的。北京大学将一大批新的学者推上讲坛,同时也把其中一些人造就成为一代新的国学大师。正是在他们手古老的国学呈现出新的气派。北京大学於是也奠定了自己在学术界无可争议的崇高地位。

近半个世纪,“国学”这个词虽然罕用了,但仍有许多国学研究者在辛勤地耕耘着。特别是这十几年来,因为有了日趋良好的生态环境,国学研究遂亦出现蓬勃发展的新局面。事实已经证明将继续证明,绵延了数千年的中华文化不会衰落也不能衰落,正如伟大的中华民族不会衰落也不能衰落一样。植根于中华大地的国学,必将抖落身上的尘埃,吸取各国优秀文化的营养,以其扶疏的枝叶向全世界展现旺盛的生命力。而世界各国人民也会更加珍视中国宝贵的文化遗产,吸取对他们有用的精华,以丰富他们自己。今后,北京大学的学者将一如既往作出应有的历史性的贡献。

有鉴于是,我们创办这份《国学研究》!

《国学研究》亲历志感

许逸民

记得在2000年岁末,也就是我临近退休的前一年,一次因公趋府拜访谒袁行霈先生,在谈话行将结束时,袁先生突然向我发出一个邀请,说《国学研究》杂志的秘书孟二冬先生,明年将要出国讲学,时间长达两年,在此期间,希望由我来接手《国学研究》的编辑事务。事情有些突兀,先前无半点思想准备,但我一时又不便拒绝。后来再想想,也确实不能拒绝。原因有二:其一,我在北大读书时,曾聆听过袁先生的文学史课,今日即令不敢冒称袁门出身,毕竟曾经受业,固当尊以师礼。古训云:“有事弟子服其劳。”师既有命,焉有违抗之理。其二,北大是我的母校,是北大培育了我,对于北大,我始终怀有感恩图报之心。早在上个世纪八十年代,我即曾受邀参加北大的《全宋诗》编纂工作,前后长达数年之久。此次面临北大的又一次召唤,岂敢有半个“不”字出口。就这样,我成了《国学研究》编辑部的一员,且承主编和编委会盛意,美其名曰特约编委,叨陪末座。我初接手时,《国学研究》尚属年刊,从2002年6月的第九卷起,则改为半年刊。截止到最近出版的第二十八卷,我迄今经手了总共21卷的编辑工作。时光荏苒,不知不觉间,已然过了十个年头。十年之间,我有幸多次参加《国学研究》编委会的工作会议,与主编及诸位编委密切接触,听其言,观其行,获益殊深,感慨良多。明年,《国学研究》将欣逢创刊二十周年大庆,因为我有十年随喜之谊,编辑部执意要我写几点编刊中的感受。既然力辞犹难脱身,也只能勉力为之了。好在十年同行,甘苦与共,亦有真情实感在,不愁没有话说。

在一个人的一生中,十年时间,转瞬即逝,但对我而言,参与《国学研究》的编辑工作,却也留下了不可磨灭的记忆。回首这十年来的编辑经历,感受最深的,无非在两个方面:其一是对《国学研究》杂志自身价值的不断加深理解与认同,其二是对主编及其编委会诸公个人品格的首肯与欣赏。如果要将这两个方面简单地合成一句话,即“学风与人品”。所谓“学风”,是指《国学研究》一贯倡导并厉行实践的学术价值取向,包括编刊宗旨、审读流程、学术评议之类。所谓“人品”,是指主编及其编委诸公的事业心、学术观念、为人风范之类。下面先说主编及其编委诸公的为人品格。

我对《国学研究》创刊之初的情况所知不多,进入编辑部以后,才知道主办者署名北京大学中国传统文化研究中心,出版者为北京大学出版社,是一本定期出版的正式出版物。但令人诧异的是,这本如此厚重的刊物,竟然一直没有申办刊号。以北大的学术实力,以其定期出版、公开发行的形式和性质,申办刊号应该不会成为问题。况且当时的学术环境已然不同于往日,评议论文主要看办刊单位的级别,尤其看重该刊物是否属于正式刊物,以至论文在学术上究竟价值几何反倒沦为次等问题。置身于这样一种非正常的学术环境之中,《国学研究》只管编刊、不计刊号的做法,固然突显了对学术的崇敬与信仰,保持了为人为学应有的低调,清新脱俗,不同凡响,但为刊物发行与学术发展计,也似乎有些曲高和寡、不合时宜。我初时还不知其真意所在,后来和主编及其编委诸公有了交流,对此事才豁然有了新解。原来刊物创办时,其主导思想的确一心在于学术,无暇顾及其余,那时的学术环境自然也还不像如今这般浮泛浅陋,关于刊号之事便无人提起。到后来,虽有作者与读者议及此事,而编辑部似也并不以为非此莫办,总认为办好刊物的关键在于内容,而不在于形式,特别是无关学术宏旨的出版形式,本来就不应成为铨衡学术价值的一个标准。编辑部气定神闲地看待这一细节,不作纠缠,不受干扰,将全部精力投入到不断开拓学术研究的领域(如学科多样性、选题创新性等方面),不断提高学术研究的质量(如理论上要有新探索、史料要信实可据、表述要合学术规范等方面)。这是《国学研究》给予我的第一个深刻印象。

如果说《国学研究》以书代刊这一办刊形式,当今并非孤例的话,那么,《国学研究》编辑部在建制上至今尚不具备实体性质,这恐怕是国内少有可比的。《国学研究》所隶属的单位,无论是最初成立的中国传统文化研究中心,还是后来发展而成的国学研究院,在北大的教学体系和学术研究架构中,皆可称为一方重镇。目前的国学研究院,教学和科研一肩挑。既要按计划培养文学、历史、哲学诸学科的博士研究生,又要承担大型学术项目的组织和编纂,还要开展与海外汉学界的学术交流,办定期的《国学研究》杂志。要办的事情实在不少,且事事皆位居高端,每个项目的要求都非常高。然而国学院作为常设机构的办事人员,却简之又简,所有人员加起来亦屈指可数。除了院长、副院长、秘书长由学校任命,其余恐怕都是兼职或返聘人员了。譬如博士生导师、《国学研究》编委,便都是聘请各系老师兼任的。如果要启动某个具体研究项目,则一事一议,逐一遴选合适的研究者承当(主要在校内选择,有时也兼及校外)。这样的机构组织形式,用国学院院长袁行霈先生的话说,就是“虚体办实事”。

请不要误会,袁先生讲“虚体办实事”,完全不是出于被动与无奈,也不是因为受限于体制,不得不尔,而是经过深思熟虑,主动提议,有意为之之举。人所共知,当前大学体制的流弊,就是太过行政化,各级部门林立,层层设限,冗员充斥,要办成一件事委实不易。作为以学术为担当的国学研究院,如何尽量避免干扰,不在琐事上扯皮,将主要精力用在培养人才、发展学术方面,的确是国学院领导应当首先考虑的重大问题。袁先生作为并非实体的国学院院长,其行政、人事权力兴许会受些影响,但其在学术领域的决策权,当不致被弱化,仍可以畅行无碍。加以袁先生为人敦厚谦恭,虽政学兼通,阅历丰富,尽享大名而处世一贯低调,在诸种机缘作用之下,终于造就了北大国学院成为“虚体办实事”的一个典型。有斯人而后斯事,有斯事而后成斯功。我认为国学研究院目前这种机构精简、高效运行机制的形成,既取决于袁先生的高尚人品与深厚学养,同时也体现了他律世洞明的慧眼和慧心。其间颇富哲理,令人叹服。

再来说《国学研究》一贯倡导并厉行实践的学风。一个刊物倡导并践行何种学风,主要体现在三个方面:一是办刊主旨,二是审稿制度,三是论文质量。《国学研究》第一卷《北京大学中国传统文化研究中心纪事》中记录本刊创办的宗旨是:“《国学研究》年刊是学术刊物,旨在弘扬中华民族优秀传统文化,倡导实事求是的学风,鼓励在学术问题上的创新,力争达到与北京大学的学术地位相称的水平。”在第三卷《征稿启事》中,再度重申:“本刊为综合性学术刊物,旨在弘扬中华民族优秀传统文化,倡导实事求是的学风,鼓励在学术问题上大胆探索,努力创新。”这里值得注意的是两个关键词,即“实事求是”和“努力创新”。研究学问应该以充足的史料为依据,有一说一,最忌以论代史,浮夸矫饰,曲学阿世,故作惊人之语。另外,学术研究要发展,势必要有所创新,大力拓展视野,潜心探究新意,决不能故步自封,浅尝辄止。《国学研究》高扬“实事求是”“努力创新”的学术旗帜,非但符合中国学术发展史的一般规律,而且也为当前的学术进步提供了不可或缺的前行标志。

《国学研究》有一整套严格的审稿制度,如《征稿启事》所说:“来稿由编委会送呈校内外至少两位具有权威性的学者审阅,审稿人写出审稿意见书,编委会逐一讨论是否采用。撰稿人与审稿人之姓名互不透露。”我作为每一卷最后编辑成稿的经手者,对于这一审稿制度执行力度之大颇多感慨。凡转到我这里来的稿件,通常是审读过关的可用稿,原稿上不但附有审稿意见书,而且还有审稿学者亲自为之润色的笔迹。这种情况尚属于原稿质量较好的那一种,如果是需要重新修改的来稿,一般说原稿会有两份,一是初稿,二是修改稿,学者的审稿意见书也相应会有两份,对于修改稿还会再作审读。这样的审读程序,在我所看过的稿件中,几乎无一例外。更有一事,让我印象尤为深刻,这就是一丝不苟地贯彻送审稿件的糊名制。在稿件送审以前,将作者姓名和所在单位一概抹去,以便真正做到《征稿启事》所说的“撰稿人与审阅者之姓名互不透露”。这一条例执行过严,有时也会出现可笑的场景。譬如转到我这里已拟采用的稿件,原稿上依然糊名,我依然看不到作者的姓名和单位,临到发稿竟无法具体署名,需要询问编辑部秘书后方能知晓。这一糊名条例的执行情况,由此可见一斑。

每一篇来稿,必须经过权威学者审读通过之后,才可能被采用,才可能被初步编入某卷之中,即使到了这一步,也还不能说已编入的稿件皆可顺利放行。这是因为某卷初编成型之后,还必须经过编委会逐篇评议,只有得到大家一致认可,这才算走完了全部程序,真正完成了某卷的发稿任务。按说每篇来稿都已通过了审读关,应该不会再有问题了。其实不然,由于诸位编委看问题的角度不同,彼此所掌握的研究信息亦有别,有的稿子虽已被编入,但经过讨论,发现该稿实际上采用的史料有不足,或论述有偏颇,这样便不得不予以撤换。有时候审读者就是本刊编委,就在评议现场,其初审认为可以用,而编委会认为最好是不用,想一想这种局面,真让人觉得有些尴尬。不过编委会从学术大局出发,从学术良知出发,本着对读者高度负责的精神,认为这样做尽管有违情面,却是崇尚学术、“实事求是”的一条基本原则,必须坚持到底。仅此一事,亦可以再次验证《国学研究》所倡导并践行的究竟是何种学术品格。

以上主要从《国学研究》的有效运行层面谈了几点感受,对主编袁行霈先生也有景仰之词,惟独对编委会诸公所言甚少。事实上,《国学研究》编委会在我心中的印象,具体而生动。编委中既有我视为泰山北斗的耆宿,也有我素所敬畏的中年才俊,能够不时拜读他们的审读意见,从中得窥治学门径,并在发稿会议上亲聆謦欬,一睹当代大家的学者风范,确实大受教益。特别让我感动、让我欣赏的是,主编周围聚集有这样一个在学言学的群体,不仅各自术业有专攻,学界享盛名,而且甘愿做人梯,不吝奖掖后进。听他们在发稿会上发言,深入透辟,畅言无忌,在学术面前人人平等的精神气质,心口无须设防的坦荡胸怀,这对我来说,不啻一种精神享受。能与如此这般的一个群体共事,不亦三生有幸乎!

在此之前,我已数次向主编告老,袁先生再三挽留,殷意难拂。事至于此,我也只能顺其自然了。总而言之,我在《国学研究》这十年,坦率地说,收获远大于付出,因为个人能力所限,在具体编辑事务处理中,定会有许多不足之处,尚希主编及编辑部诸公见谅。

2011年10月6日

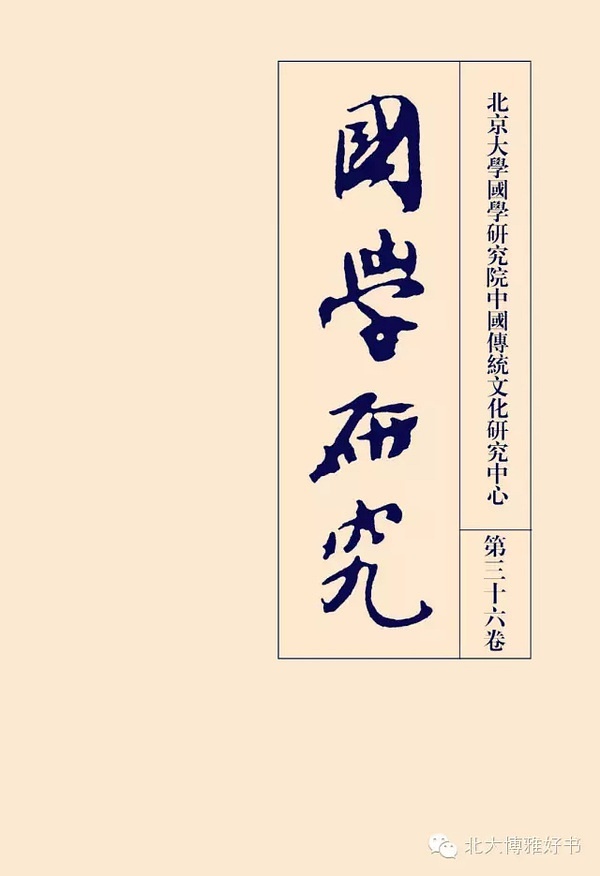

2015年12月出版的新一期《国学研究》

《国学研究》第三十六卷目录

故籍中王融、谢朓、沈约的造型 / 朱晓海

吕祖谦的感情世界——宋代礼法与性情观察之一例 / 刘静贞

《史记·十二诸侯年表》与古本《左传》考论 / 徐建委

西汉中前期五经博士“师法”问题汇考 / 程苏东

《大学》图史钩沉——关于《大学》图说源流、意蕴和理论价值的探讨 / 程旺

明帝国宫廷制图师考 / 林梅村

老人星与南朝政权 / 陈鹏

制造乡里:北魏后期的弘农习仙里杨氏 / 黄桢

论“胡音声” / 李建栋

时文典范与举子事业——南宋“永嘉文体”探微 / 李建军

古汉语同义词形成与分布的主要因素——以魏晋南北朝汉语同义动词为例 / 姜仁涛

北京大学国学研究院大事记(2015年1月—6月)

发表评论