© 汪润中

访谈栏目 |老吴船长

独立艺术家、导演、教育工作者吴笛在影艺家开设的专栏。他将聚焦东西方艺术环境,对当下面对的矛盾与分歧展开讨论,通过访谈建立公众与青年艺术家的交流渠道,分享第一手的创作经验与实践心得。

第三期对谈嘉宾

汪润中,媒体艺术家、独立译者和写作者、跨领域合作爱好者。

© 汪润中

吴笛:润中,先简单介绍一下这个项目是怎么开始的。

汪润中:好的,这个系列作品叫《一本精神分析辞典》,是我与黄乖儿刚开始合作的三个作品之一。当时我们发现了手持扫描仪这种影像生成的媒介,觉得很有趣。首先常规的扫描方式已经被做得太多了,另外台式扫描仪给我们的感觉更加权威,它是固定在那里的。而我们想探索的是更身体性的内容与关系,我们希望扫描更灵活,更自发,更感性,所以我们就开始尝试这种几乎已经被市场淘汰的手持扫描仪了。

手持扫描仪的工作原理也比较有意思,不同于一般的扫描仪,首先你必须要用扫描仪自带的滑轮去触碰物体表面并滚动,它才会开始工作。最初这种扫描仪被设计出来是用来扫描桌面文件的。但我们想让它碰触一些不同的东西,所以我们最初尝试创作的对象就是身体。

一开始,在我们尝试扫描身体之前,我们是直接用相机去拍摄身体的。我们一直在讨论这本《弗洛伊德:精神分析辞典》(Freud: Dictionary of Psychoanalysis)。顾名思义,这是一本别人把弗洛伊德的所有重要词汇汇总而成的辞典。

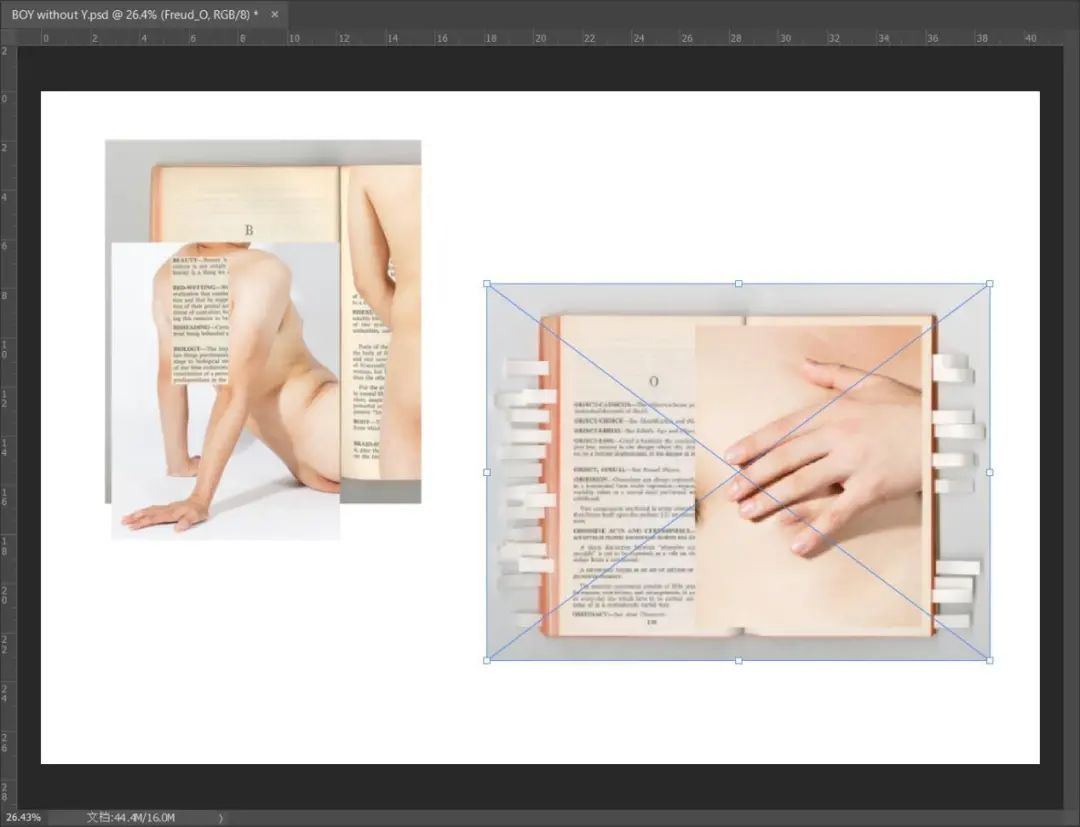

旧的一版最初我们是用相机来拍摄身体制作拼贴,其中一幅《BOY without Y》的制作过程

当时正好我们也在读现象学,梅洛庞蒂等等这些思想。我们就在想怎样更好的去构建一个情境,以及在这个情境中,书本的知识是如何与身体的经验对立与交织的。在各种尝试之后,我们选择通过纹身贴把书上文本印出来贴在身上,这和常见的打印纸不同,纹身贴给人感觉更intimite(亲密)一点,因为你会产生一种自己携带它的感觉,当然更狠一点你也可以真的把那本书纹在身上,我是觉得没有那个必要(笑)。

我们知道书其实代表的是一种坚硬气质的东西,或者说书本有一种坚固的权威性,然而它在身体上,变成纹身贴,它反而呈现出一种柔软的感觉。我们的身体很诗意的把书原本的气质给破坏掉了,作品则呈现了这样一种转变或者说对抗的过程,而不是结果。另外,我们也不是把文字贴在像肚皮这样平的地方,而是贴在身体有褶皱的地方,比如我手夹紧贴在手上,会有缝隙的,那所谓的知识也就因为身体的缘故而变得不那么清晰了。

当时的纹身贴效果,不那么私密的一张

这样一个象征性的情境,是我们想要的。于是,我们就在此之上对贴了纹身贴的身体进行了扫描。使用手持扫描仪让整个过程变得更加有流动性和液态感,扫描之后还没有全部完成,因为我们得到的是矩形的照片,我们还有另外两个思考,一方面我们想到那种动物被剥皮之后的不规则形态,另外一方面正好书在身体上的影像是扭曲的,我们就把书拉回原本的样子,但与此同时,就会使得这个皮肤的扫描影像变成了不规则图形,最后就成为了展览时大家看到的样子。

M的那一张,文字因为身体和之后的扭曲变得很难阅读

最后作品输出的时候,我们想要模拟皮肤的质感,就用了亚克力三明治去装裱它。我们的完整创作过程也有一定的行为性在里面。

吴笛:你刚才提到你们从最开始就选择了《精神分析辞典》,为什么是这本书呢?

汪润中:选择这本书,首先是我们对精神分析很感兴趣,这种心理构型对欧美现代文化产生了巨大影响。同时如果我们以今天的视角去阅读这个文本,会发现弗洛伊德的理论有很多典型的歧视性言论,因为时代限制,弗洛伊德是一个非常典型的白人异性恋男性。并且我和黄乖儿作为性少数群体,作为亚洲人,我们的身体和身体经验也就不会在其中被represent。所以我们就想以这个文本出发,通过对一组亚洲男女的身体,对模糊的性别甚至模糊的肤色进行拍摄,呈现真实的身体跟这样一本古板的辞典(知识)之间的矛盾。

吴笛:那你们当时一共做了几件,因为现在我看到图片上是4件?

汪润中:其实有十几件吧,因为它是辞典,我们就想把它做成一种索引的感觉,就按照从A到Z的顺序来做,但不是所有的字母辞典中都有。另外传统意义上的书,总是方方正正的,而我们将这本书变成了跟身体相连接的一种不规则的,难以定性的文本。当然它严格来说还是一本书,只是这本书它不再使用纸张,甚至很难去阅读,就像一个一个的小雕塑一样。

刚收到亚克力装裱的时候在当时的studio拍的

吴笛:我感觉这么说就像是你们在用自己的形式去做弗洛伊德的理论的投影的投影。因为精神分析辞典是对弗洛伊德理论的投影,你们将精神分析辞典印在自己身体上再扫描呈现出来,就是投影的投影。

汪润中:对,有这种感觉,另外弗洛伊德因为他本身的理论也涉及到窥探,抚摸,快感这些东西,我觉得这些在作品中也有体现,因为手持扫描的方式真的就是在抚摸,整个创作过程就是在抚摸身体,而观看的体验又非常像窥探身体的局部。

吴笛:所以当时扫的是你的身体还是你搭档的身体?

汪润中:都有,但是作品中其实也看不出来,我们刻意隐藏了这个答案。倒不是说不好意思,因为这也恰恰证明了在这种影像中,男性女性的身体差别并没有那么大。

吴笛:你刚才也解释了,你们把精神分析辞典这本书印到纹身贴贴到你们自己的身上,然后再去做手持的扫描,最终输出的方式是把书拉正,然后让身体在二维层面扭曲,那为什么你们没有选择用PS将身体摆正,然后将书扭曲,当时你是出于什么考虑去做的这种抉择。

汪润中:这里面可能有一点悲观,我们的身体在与知识的抗争中,个人的身体是比较弱势的,知识执行了它的暴力,让我们的身体成为受苦受难的一方,所以抽象来讲身体通常是被压迫被扭曲的一方,包括作品最终的呈现很容易让人联想到动物毛皮展开之后的样子,其实也是一种悲观的体现。此外,皮肤某种程度上也更具有延展性,比较动态,而书往往会更死板一点,坚固一些。

变形前的一个版本,我们正在C-print工作间里切割样图

吴笛:还有一个问题,如果不看你们的介绍,不看任何文本材料的话,美国观众看到这个作品的时候,大家会意识到这是亚洲人做的作品吗?

汪润中:这是个好问题,据我的记忆,观众在完全不知道我们,或者没有看作品描述之前,能看出创作者是亚洲人的不多,这也很有意思,和刚才提到的性别一样,肤色在影像的再现里面也变得模糊了。我们当时在美国很讨厌这些符号化的东西,所以我们反而觉得这种模糊性对于这个作品来说是一件好事,也因此能更好的去接近我们真实表达的那个角度了,比如说他们会首先意识到这是本书,他们会想这是什么文本?为什么是在身体上面?这个影像是怎么生成的?所以我觉得观众是能看懂它的,当然还是需要一点一点的摸索线索。这也是我们为什么没有展示过程的原因吧,就是希望观众能从看到这个作品开始,一点一点的去挖掘线索,展开一些联想,这样他们能获得更多有趣的东西。

吴笛:从这个层面上来讲,这个作品呈现形式上比较聪明的一点就是,作为观众我可能会被导向不太去追问你们的身份。简单说,你在之前的描述中提到这个作品其实还是有一部分想要去讨论一个中国人或者一对中国搭档在做这个创作的时候是如何来看待西方的心理学经典的,但是我觉得在这个作品的呈现上面,这些东西可能已经被模糊掉,变得不那么重要了。

汪润中:你说得特别好,这可能也是我们在创作过程中的一个变化,黄乖儿最初发起这个项目时,因为她本科就在美国读,所以说对美国这种身份政治的思考会更多一点,但是我们组合之后会有更多关于这方面的一些反思,所以这个作品我们更多强调的还是身体与知识之间的碰撞,没有专门找典型的亚洲人去做,或者也没有找不同肤色的人去做,我觉得那样的话会刻意的让它符号化,所以我们仅仅是用自己的身体。

吴笛:在这个作品之后,这个项目又做了其他的什么尝试吗?

汪润中:这个项目的创作线索,可以简单来讲,就是手持扫描。扫描过程伴随的抚摸,以及呈现出的这种流动性,我觉得非常有趣。所以我们又向前推进了一些,关于观看与被观看,以肖像摄影作为案例,去进行创作。我们给它取名延续了第一个项目的命名方式,第一个项目叫《一本精神分析辞典》,这个项目叫《一种摄影前的摄影》。

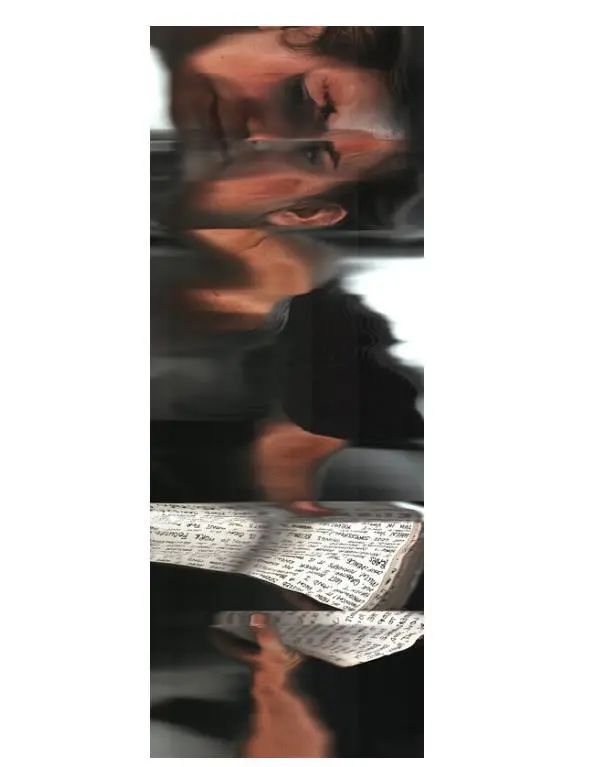

一种摄影前的摄影,局部,2017年

这个项目就是当时入选三影堂展的那个作品,关于摄影中一个很重要的部分就是肖像。影像大概就是图中这个样子,我们并没有后期加工,通过一次扫描,直接成像。这种扫描过程进一步变成了我们与拍摄对象之间的一种游戏,我们会让每一个不同的拍摄对象有一个场景,有一个情境。比如他在读书,或者做瑜伽和跳舞,然后我们就跟他们互动来完成这个共同创作,完成这张“肖像照”。

我们平时的观看和拍摄都是有一定距离的。但这种方式使拍摄者与拍摄对象的关系改变了,不再仅仅是摄影师与拍摄对象的关系。我们现在觉得摄影师的权力被某一种东西消解了,它又让人联想到飞机安检扫描的那种场景,所以也带来了一种新的权利。

一种摄影前的摄影,局部,2017年

这当然也是对摄影本身的一种思考,就是触觉和视觉的关系,我们的作品明显是希望更强调触觉的。今天我们过度的强调了视觉,不可否认我们当下这个时代就是视觉的时代,视觉当然重要,只不过如果远远超过了所有其他的感官,这就有点值得反思了。同时我们也会想突破摄影的一些表达和观看方式,就做了这种强调触感的摄影。

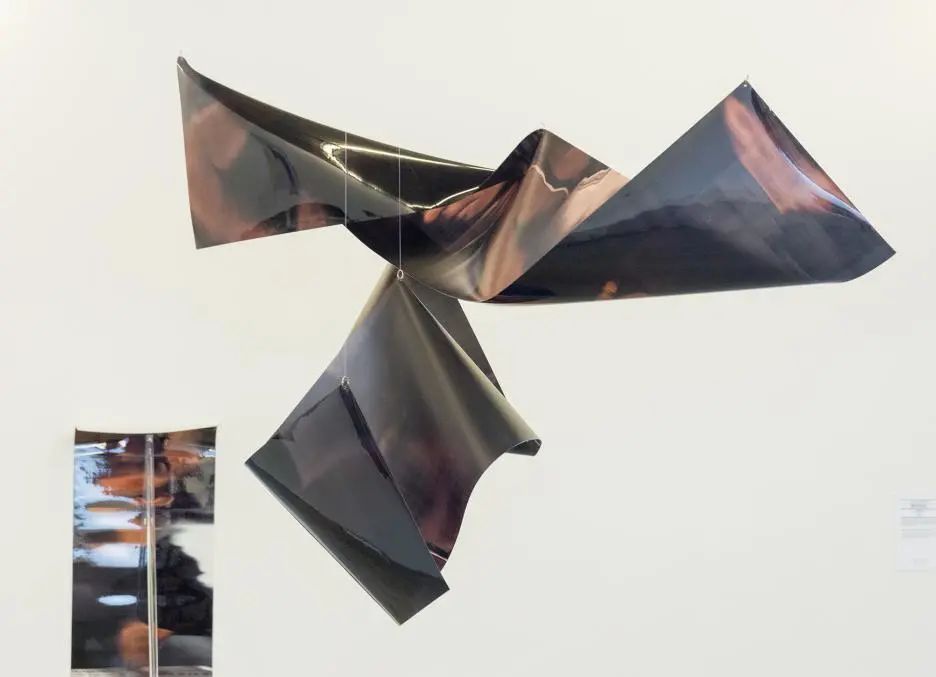

吴笛:那最后这个作品的展现就是这样,以这种扭曲的状态吊起来的这种状态吗?

汪润中:我们尝试了几种不同的展示方式,这是其中一种,在创作过程中我们也是一直在提问,就是问这个形式究竟更适合怎么去呈现。像这个吊起来扭曲的装置影像,也是在模拟当时我们扫描时的一个动作路径,我们这个扫描不会像常规拍摄一样,站在那摁一下快门就结束了。这种扫描基本上不会有两次是完全一样的结果,就是人不能两次踏进同一条河流的那种感觉,整个扫描过程也是比较流动的,所以我们当时就想在作品呈现方式上模拟出这种流动感很强的创作过程。同时在这样展示之后,观众想看清楚这件作品,就必须绕着它看,我们也很喜欢这个调动观众动起来的方式。

一种摄影前的摄影,三影堂展览,2018年

吴笛:其实当我看到你的作品,我第一反应就是摄影的权力又进一步的延伸出来了,它变得更加复杂,你们在拍照的过程里跟被拍摄者产生了新的关系,包括观众也会被强迫绕着作品去观看和体验,参与到作品的过程中,我会觉得在创作的整个过程里影像的权力反而在另一个维度里得到了延伸。

汪润中:这个我们当时也有遇到CRITIQUE,包括我们也在思考影像权力的问题。我觉得复杂也不见得是件坏事,不是说变复杂了就是不好,而是说变复杂了有一种不同的可能性。

一种摄影前的摄影,2017年

吴笛:是的,我们在这讲权利简单化还是复杂化,其实并不是去评判它的优劣,而是指它是否带来了新的可能性。

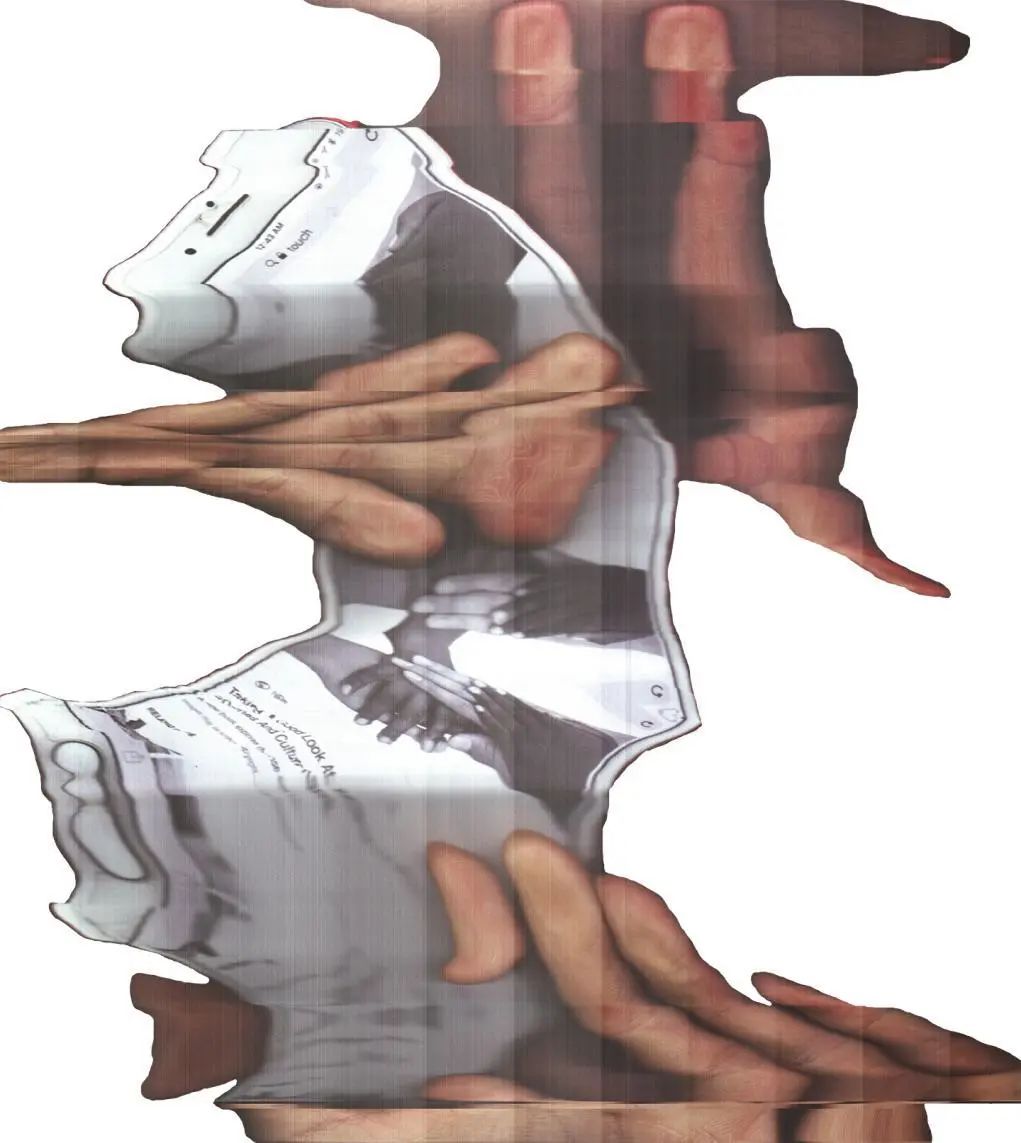

汪润中:Portrait系列之后就是Re-Touch,我们慢慢的就回到触感问题本身,从18年一直做到现在。当然里面也跟技术相关,比如你看画面里明显是有iphone的触摸屏,人的身体也还在,然后我们后面还涉及到一些VR技术里面的触感。同时我们也在探索,创作是我们艺术家自己玩儿吗,还是说成为一种与观众一起玩的一个东西?因为讲到新媒体就不得不想到,一些所谓的新媒体展览,花里胡哨的要你过去打卡,所有的作品一定要互动个什么东西才行。

吴笛:网红展!

汪润中:但是这种互动我们就不得不思考观众是被强迫与作品互动,还是说你真的能获得一些互动的意义,能获得一些新的体验,我们的这个作品里面就有一点在讨论这些相关问题,也是一直从讨论触感这个想法延伸出来的,触觉和视觉的关系。

为了展览效果,我们还特意做了一个戏谑的教程视频

我们做了一些触觉科技的考古,比如说我们发现,任天堂和苹果他们在当初的广告词里面,都有提到类似“touching is good”这样的话。这很有意思,这就好像自从我们人类把视觉发展到一定程度之后,某一天我们突然意识到,触觉还是很重要的。所以我们开始不得不强调触觉,另外,还有一件很有意思的事就是触摸屏。我们从来没有意识到我们是在摸它。我们的目的一直是为了更便捷的“看”,在点击屏幕上的图标。这让我思考触觉是不是一种仍然被视觉裹挟的一种互联网资本感官,那我们就带着这样的问题去思考,然后就做了这么一个“游戏”。

我在新加坡的Photographies国际摄影论坛上介绍我们作品相关联的一篇论文和思考

我们这个系列的作品里面涉及身体,以及不同类型的屏幕,我们将这些影像扫描之后打印出来,成为了一些纸质的雕塑,所有这些东西都是一次扫描的,我很喜欢这个概念,它是能够一次性成像的,我没有使用photoshop,这样就不必涉及到我们不想要的一些视觉语言在作品中出现。

一次Open Studio之后,某人没有经过允许把我们的作品恶意塞到卷纸筒里,但一根手指从纸筒中伸出来,非常有趣

吴笛:这个作品你们是怎么做的?就比如这个地图的作品。

汪润中:地图这个就是一次成像,我会先扫描手机,然后把这些图像打印出来,印出来之后你想象这样的创作现场画面,我把所有材料铺在腿上,我要保证我的扫描仪先碰我的手,再碰我的腿,然后再碰另外那一边,就是有一个很扭曲的,表演一样的创作过程。最后才能成为这样图像,对我来说这就有点游玩的感觉。

我们当时做了一些各种各样的尝试打印出来,然后就想看它有什么特性怎么玩,你看到实物会比看到影像本身更有趣些,就像照片真的躺在椅子上那种感觉。

吴笛:这就是我之前说的那个概念,我们的作品里面经常把影像作为一张纸,一个材料甚至一个雕塑,变成我们装置作品的一部分。

汪润中:是的。而且选择不同的材料最后的效果都不一样。我们当时就在做一个小展览的测试。我们思考这个作品能不能邀请观众参与一起玩,当时想印的大一点就贴在地上,像是地毯的感觉。把展览空间变成一个playground,观众能够坐下或者踩在我们的作品上面,这也是一种“触碰”。

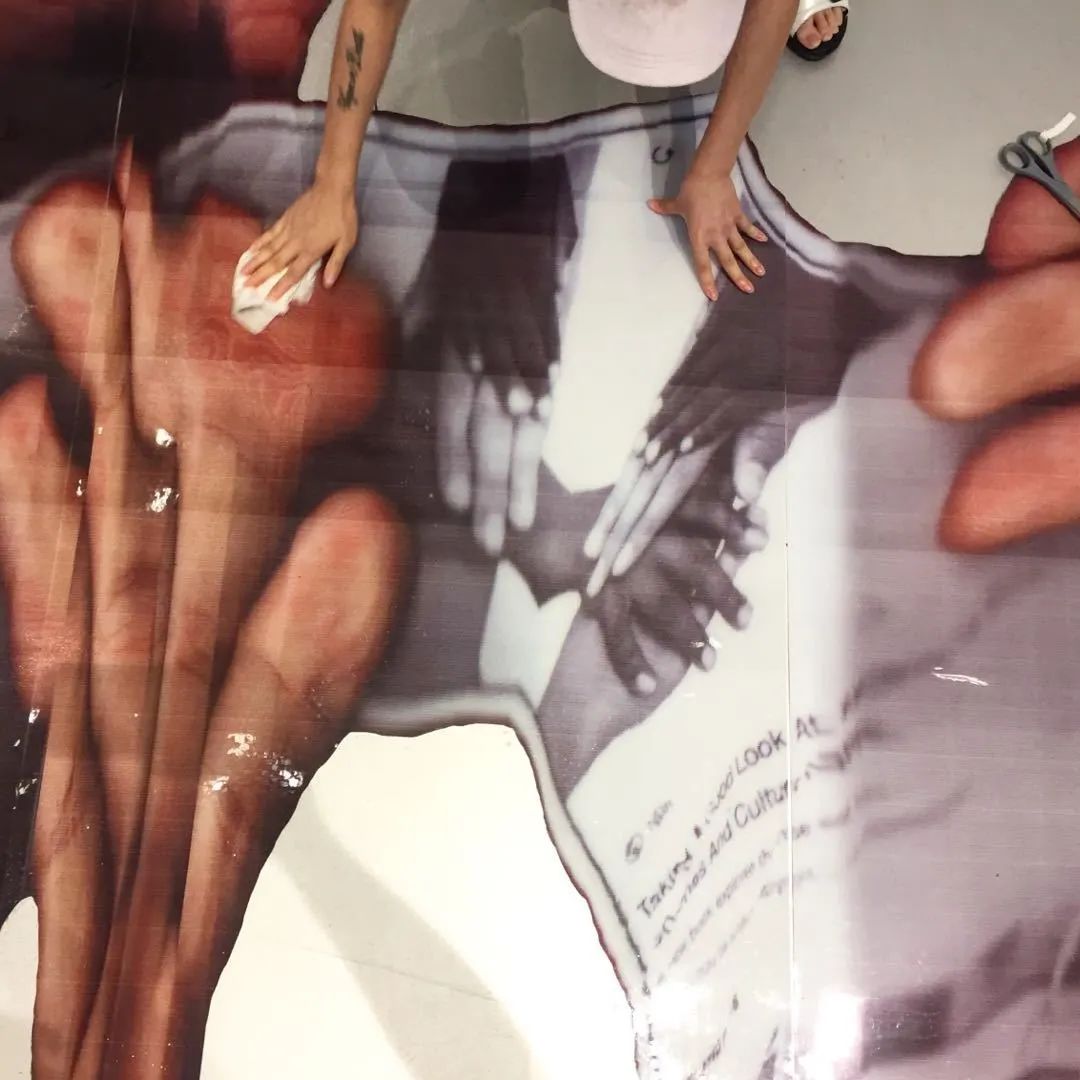

展览前我们在擦拭作品上的印记和灰尘

吴笛:最后这第三个项目你们一直做到了现在吗?

汪润中:是的,后面其实我们也做了一些跟VR技术有关的东西,我们也还在尝试更完整更恰当的呈现方式。我们想之后的作品会更强调现场展示。

当时我们也在纽约做了些Workshop,我们发给本科摄影系的学生们同样的手持扫描仪,让大家一起玩儿扫描,这个过程还挺有意思的。它的意义不仅是让我们去创作,而是让别人去发现这种东西的新的可能性,这个我觉得很有意义,因为它确实能带给我们看世界的不同视角,发现事物还可以这样去看,影像还可以这么存在,我觉得这方面还是很打动我们的。

汪润中

媒体艺术家、独立译者和写作者、跨领域合作爱好者。毕业于中国传媒大学和帕森斯设计学院,现工作和生活于上海与社交媒体平台中。他创办的边界实验室XenoLAB专注于探索女性主义影像艺术,持续发掘影像实践在社交媒体中的潜能。

他也与艺术家黄乖儿保持持续的合作创作,其作品和策展项目曾入围三影堂摄影奖、青年艺术100、连州国际摄影节主题展、Photographies 2020国际摄影论坛等学术项目,并在多个国内外知名艺术展览中展出。

吴笛

独立艺术家、导演、教育工作者。其系列作品《Bunny Rocker》《玩后朋克摇滚的藏传佛教徒》在美国多处画廊与艺术空间展览,颇受收藏家欢迎。

2013年,他开始与艺术家崔岫闻共事,主创完成大型艺术表演项目《灵魂之爱》等作品。2015年,创立艺术工作室“大船艺术”。工作室在艺术留学教育与独立、商业创作中寻找契合点,并在影像、声音、装置、行为等领域进行创作。

先后发起“吴笛的100 个社会实验” “浪与桨”独立作品展、“海浪大学”青年创意学习社群,以及众多企业的视频项目策划与执行。

大 船 艺 术

大船艺术 | 介绍

大船艺术采用限量招生,艺术家学徒制的课程框架,从基础技法到艺术史,从艺术理论与哲学深化到创作的反复实验,一步一个脚印将学生培养成独当一面的青年艺术家。

承袭研究性学习的学术体系,在调研、提炼概念、作品批评中反复锤炼独立创作的能力。学生将架构丰富的自我认知,在创作实践中掌握创作的核心体系,同时创作出独一无二的作品,申请全球顶级的艺术高校,并为未来的创作与生活做好充足准备。

大船艺术 | 特色

★ 美学基础、创作技法、艺术理论、概念建立、实验论证、创作实践、作品批评、输出展览的独立创作全过程训练。

★老师即艺术家、学生即艺术家的批评与创作环境,共同营造起多年的全球艺术社群。

★最国际化的创作主张,媒介的跨领域支持与无限的创作可能性。纯艺术、装置、行为、多媒体交互、音乐、影像、戏剧的全方位创作支持。共同实现一切靠谱与不靠谱的艺术实验。

★与海外艺术家直接讨论、学习、生活,并提供行业顶尖的成熟咨询申请服务。

大船艺术 | 咨询

可添加微信号(Wechat:wudi677810)详询。

展 览 推 荐

发表评论