溯源梳理

随着现代诠释学的流行以及学者对古代经典诠释学的研究和和重视,“我注六经”与“六经注我”的概念经常出现在对经典的研究与诠释之中。“ 我注六经”与“六经注我”的概念最早源于南宋的陆九渊。陆九渊最早关于“我注六经”与“六经注我”的本义是关于对宋明理学和心学讨论的命题,更多涉及关于学习的目的、方法和重点的问题。正如刘笑敢在《中国哲学与文化》一书中提到:“在陆九渊的语境里,‘六经不是指某一部特定经典,也不是任意一部经典或著作,而是以‘六经’为代表的包括《论语》、《孟子》在内的儒家权威性著作。

‘六经注我’之我也并非普通个体之我,而是与天理一体的良知自我,所谓‘学苟知本,六经皆我注脚’只是说懂得和发明本心良知,那么所有儒家经典都不外是对我本心固有之良知的阐发,因而不必拘泥于对经典积累性和技术性的阅读和研究。”“随着现在学着的引用,“六经注我” 与“我注六经”其含义逐渐宽泛起来,正如近代夏晓虹关于“六经注我”与“我注六经”学术史角度的解读:

中国古代对经书的解读态度,大抵可分为“六经注我”与“我注六经”两类。‘我注六经’是以‘六经’为主体,‘我’的任务是千方百计准确解读经典的本意,而不允许偏离或附会。致力于训诂字义名物、诠释典章制度的古文经学为此派代表。‘六经注我’则是以‘我’为主体,‘六经’不过是‘我’ 在阐发自己的思想时作为注脚使用的经典,而不在乎文本的愿意何在。讲究微言大义的今文经学为此代表。

夏晓虹对“我注六经”与“六经注我”的现代解读是颇为深刻和具体的。陆九渊的“我注六经”与“六经注我”源于更早的宋代无著妙总禅师“郭象注庄子”与“庄子注郭象”之说。“郭象注庄子” 与“庄子注郭象”之说源于对古代经典注释的两种截然不同倾向的对比与归纳,从某种意义上讲,“郭象注庄子”于“庄子注郭象”之说比“我注六经”与“六经注我”更能代表和体现对经典注释和诠释的两种态度或角度。

“我注六经”也即“郭象注庄子”更多是指对经典本意不加任何己意地尊重、诠释与探求,更多以客观、历史的态度取向进行纯学术的研究;“ 六经注我”也即“庄子注郭象”更多是指以主观当下对的自我表达为基点,着力于主体思想的建构与表达,更多借用注释对象和注释的形式来表达注释者自己的思想、理论与观念。李泽厚从哲学史研究的角度也对“我注六经”与“六经注我”作了注解:

哲学研究史可以有两种角度或方法。一种是历史的,即从历史的角度来研究哲学思想的内容形式体系结构来龙去……但是,也可以有另外一种哲学的角度和方法,即通过研究哲学史或历史上的某些哲学家来表达某种哲学观点。用中国的古话说,前者是“我注六经”,后一种是‘六经注我’。

李泽厚从哲学史研究的角度对“六经注我”与“我注六经”的解读是深刻的,对区分和理解两种哲学史研究的方法和概念意义是深远的。陈卫平把“我注六经”与“六经注我”这两种诠释经典的方法解读为“古典诠释”与“现代诠释”。陈卫平认为“这两种方法都有自己的合理性,在中国古代对于经典的解释,这两种方法是交替使用双向同构的”。“此外于丹将“六经注我”与“我注六经”的概念引入到通俗文化与大众传播之中,正如于丹所说:

中国人的学习有两种方式,一种是‘我注六经’. 另一种是‘六经注我’前一种方式需要皓首穷经,等头发都白了,把所有的书都读完了,才可以去给经典作注解。后一种方式是更高境界的学习。所谓“六经注我”,就是学习的目的是以经典所传达的精神来诠释自己的生命。

于丹把对“我注六经”与“六经注我”的解读引入到当下的生活学习之中,对于我们个人生命与生活的当F解读是大有神益的。此外刘凌还对“六经注我”与“我注六经”进行了新颖的阐释:“‘六经注我’与‘我注六经’,是人们经常引用的话,大都理解为两种阐释方式,即文本为我所用与文本还原。人们往往视之为现代阐释学两大原则的中式表达,甚至认为是中国人最早提出了这两大原则。‘我注六经’ 等同于‘ 文本还原的功夫’,‘ 六经注我’等同于‘创造性的误读’”“通过以上对“我注六经”与“六经注我”溯源的梳理,以便更好地领会这两种诠释经典的方法,以便更好服务于我们的书学实践。

书学解读

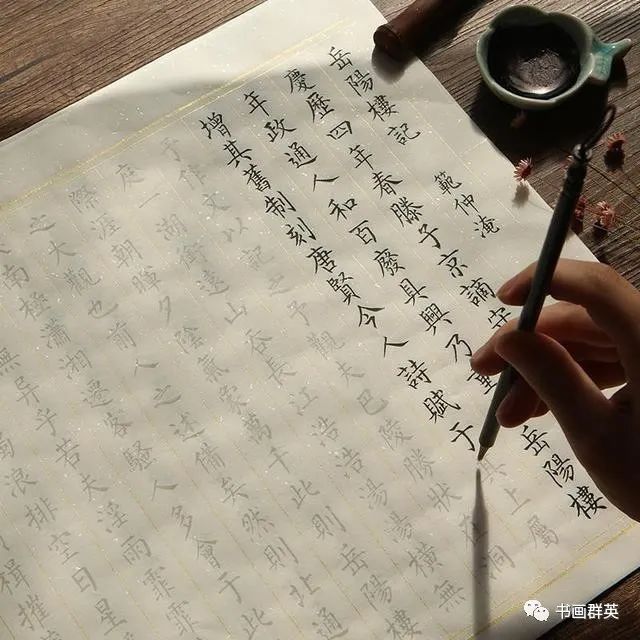

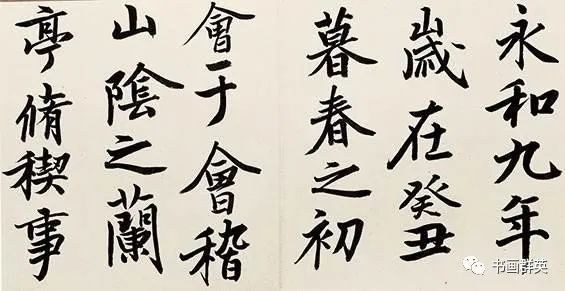

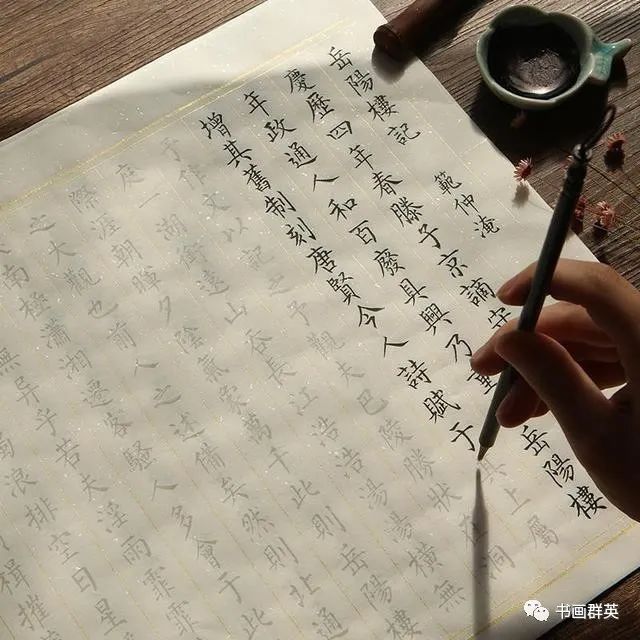

夏晓虹在《古典新义:晚晴人对经典的解说一以班昭与为中心》一文中对“我注六经”的解读为:“‘我注六经’是以‘六经’为主体,‘我’ 的任务是干方百计准确解读经典的木意,而不允许偏离或附会。致力于训诂字义名物、诠释典章制度的占文经学为此派代表。”*受这一解读的启发,从这一解读出发,我们可以把“我注六经”理解为对经典本意不加任何己意地尊重、诠释与探求。此概念运用到本文《明木清初书家临摹观研究》中理解为:书家临摹过程对古代法帖的笔法笔意亦步亦趋地忠实效仿,做到“无我”。‘我注六经’ 这一-观念可以从历代书家关于临摹散论中得到印证:

察之者尚精,拟之者贵似。日夫临摹之际,毫发失真,则神情顿异,所贵详谨。心临古须是无我,一有我,只是己意,必不能与古人消息。

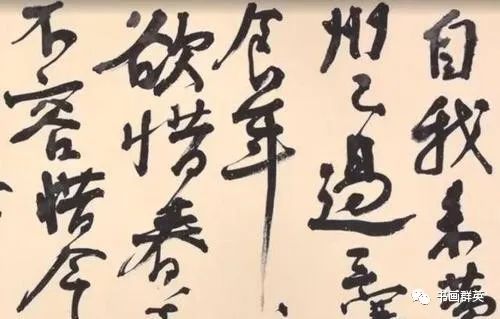

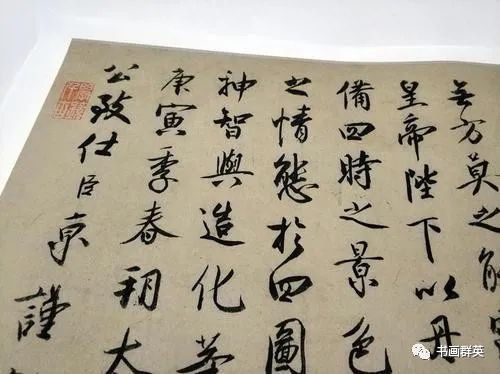

同样,夏晓虹在《古典新义:晚晴人对经典的解说一以班昭与为中心》一文中对“六经注我”的解读为:“‘六经注我’则是以‘我’为主体,‘六经’不过是‘我’在阐发自己的思想时作为注脚使用的经典,而不在乎文本的愿意何在。讲究微言大义的今文经学为此代表”。“受这- -解读的启发,从这一解读出发,我们可以把“六经注我”理解为借用注释对象和注释的形式来表达注释者自己的思想、理论与观念。

此概念运用到本文《明末清初书家临摹观研究》中理解为:书家对古代经典法帖的临摹不再是亦步亦趋地忠实效仿,而是把自己的情感、理想与认识融入到对经典的诠释和解读中,以临代创,不局促于对形骸的把握,而是透过形骸领略古人精神流露处,做到“有我”。“六经注我”这一观念同样可以从历代书家关于临摹散论中得到印证:

临帖如骤遇异人,不必相其耳目手足头面,而当观其举止笑语精神流露处。

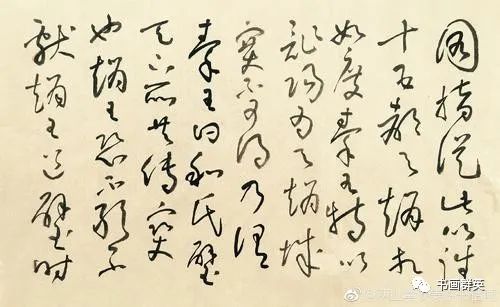

非特字也,世间诸有为事,凡临摹直寄兴耳。

临帖切忌紧逼。相逼而视,吾身方在瓮中,安能运瓮!此亦旁观棋枰少变法耳。

凡临摹各家,不过窃取其用笔,非规规形似也。

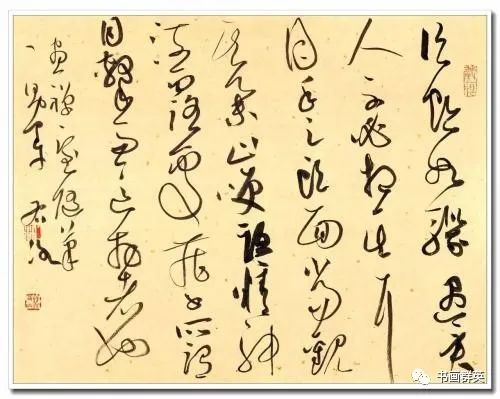

明末清初书家的临摹观念更多是以“六经注我”的学古方式进行的,书家更多把临摹作为一种创作的手段, 古代经典的权威在书家的“调侃”与“戏弄中”逐渐式微了,然而书家并没有也不可能完全摒弃自古以被遵奉的经典,正如伽达默尔在《真理与方法哲学诠释学的基本特征》所说:“任何 理解都离不开个人原有的前见、偏见或前理解,但是这不等于每个人都可以或应该无条件地放纵自己的前见或偏见,不等于可以将自己的前见或偏见注入或代替对经典的理解和解释”。“而是以一种更加进步积极地方法重新演绎和诠释经典。明末清初书家的临摹观念是富有时代气息和进步意义的。

发表评论