2020年9月21日,中国人民大学历史学院教授、博士生导师李梅田应邀在南京师范大学文博系做了一场题为《死亡考古学——关于墓葬考古研究的一点思考》的讲座。讲座由王志高教授主持。

讲座伊始,李教授对中国考古学中的墓葬研究方法论进行了简短的回顾,他认为目前的墓葬研究正处于一个方法论的转型时期,我们有必要就墓葬研究的目的、方法作一些理论的思考。由此,他提出了“死亡考古”这一概念,主张立足于墓葬的本质——死亡的遗存——来研究墓葬,把墓葬看成古人处理死亡的方式和对待死亡的态度的遗存。接下来,讲座分两个部分对“死亡考古学”进行了详细的解读。

一、为什么研究墓葬

李教授从南朝刘宋时期的一次“基建考古”开始,引入了墓葬研究中应该关注的一些话题。《文选•祭古冢文》记载,刘宋元嘉元年,彭城王刘义康在整修东府城时发现了一座古墓,不见封土,无砖瓦,冢内有一椁二棺,棺上有图画而不可识,又有木俑二十余件,五铢钱百余枚,并有甘蔗、梅、李等果实残骸,未见墓志。当时的人对这座古墓非常陌生,百思不得其解,不过还是以礼重新安葬,以豚酒祭之,还发出了一连串的疑问:“生自何代?曜质几年?潜灵几载?为寿为夭?宁显宁晦?今谁子后?曩谁子先?功名美恶,如何蔑然?”这些疑问是对墓葬主人生命历程的追问,也是今天的一般公众面对一座古墓时的好奇,当然也是我们今天发现古墓后首先要追问的问题。由于我们今天有了很多可供参照的墓葬材料,可以轻易回答南朝人的一些疑问:它很可能是一座西汉时期的竖穴土坑木椁墓,墓主的社会身份还较高。如果我们有机会对出土的棺画、木俑、遗骨、果实残骸等分析鉴定,还会得到更多与墓主生命历程有关的信息,就像我们对马王堆一号汉墓的了解一样,不但知道了墓主的名字、死亡年龄、生前社会角色、家族关系、食谱,甚至对其生前的疾病和死因都可做出比较准确的判断。随着考古工作的精细化和提取信息手段的不断提高,对墓葬的这些“自然属性”的了解并非难事。但是,我们的“考古学式的追问”远不只此,除了知道“有什么”“是什么”,还需要回答“为什么”的问题,即要解释这种处理死亡的方式背后的社会、信仰根源。我们关注的不只是墓主人的个人角色,还要看到他/她所处的时代;不仅要“透物见人”,更要“透物见社会”;不仅要关注物质文化,还要考察他们的精神世界;不仅要了解当时的人们如何看待死亡,还要解释千差万别的丧葬模式体现的社会复杂性和文化多元性。

李教授指出:墓葬遗存是现实社会的反映,但并不等同于现实社会,它反映的是一种被扭曲了的、符号化了的社会,既不是死者真实生活的呈现,甚至也不一定反映了死者本人的信仰。我们在墓葬研究中常引用的“事死如生”,只是古人对待死亡的一种态度,不等于将真实的生活场景照搬到了地下,以“事死如生”来解释墓葬遗存是模棱两可的,没有太大意义的。西方考古学理论中新考古学的中程研究将墓葬遗存视为丧葬行为的结果,后过程考古学强调社会对丧葬行为的影响,将对死亡的态度作为丧葬行为发生转变的主要动因。这些考古学理论看待墓葬遗存的方法对于中国历史时期的墓葬研究也是具有一定价值的,我们可以将历史文献所记的礼仪活动作为一个解释的媒介。

死亡问题是人类社会的永恒话题,对死亡的焦虑与恐惧伴随着人的一生,也成为了古代艺术家和诗人的作品主题,哲学家则倾注了大量的热情去探索死亡的本质与意义。在人类各大文明体系中,大多以肉体与灵魂的关系来解释生命的本质,欧洲中世纪哲学的泛灵论(animism)认为死亡是肉体与灵魂的分离,灵魂是不朽的,而肉体是灵魂的牢狱,使人们充满了激情、欲望、恐惧和愚昧。近世人类学家也相信万物有灵,灵魂控制着一切的自然现象和人类行为,生命消失后,灵魂继续存在。中国古代也有着类似的灵魂信仰,将生命视为魂与魄的结合,魂主精神,魄主形体,人死则魂魄离散、各有所归,即所谓“夫精气为魂,身形为魄。人若命至终毕,必是精气离形”、“魂气归于天,形魄归于地”,魂魄二元论可谓中国古代对于生死的基本看法。

现代学术产生之后,灵魂不灭、生命不朽的观念被抛弃,人们开始以科学的眼光来看待生死。1908年的诺贝尔医学与生理学奖得主、俄罗斯免疫学家梅契尼考夫(Elie Metchnikof)从自然免疫的角度研究了衰老、长寿和死亡,率先从科学的角度来观察死亡的过程与现象,旨在帮助人类意识到生命的有限性,减少人们对于死亡的恐惧。这是科学家首次直面死亡,但他的研究在当时并没有引起足够的重视,因为死亡在很多文化和宗教里,还是一个不宜公开讨论的禁忌。直到20世纪中期,“二战”造成的沉痛伤亡记忆成了一个无法回避的话题,学术界才开始了对生死问题的理性思考。美国心理学家费菲尔(Herman Feifel)主张通过对死亡的科学研究和死亡教育来减少濒死者及家人的痛苦,他剥离了关于死亡的神话和巫术因素,吸收了神学、哲学和心理学对于死亡的认知,提出了死亡研究的理论与方法,1959年撰写的《死亡的意义》(Meaning of death)奠定了死亡学(Thanatology)的基础,他也因此被称为“现代死亡运动之父”。1970年代,随着全球老龄化时代的到来,西方兴起了“尊严死亡”运动(Death with Dignity),死亡学引起了学术界的空前关注,多个学科——医学、伦理学、教育学、社会学、宗教学、哲学、人类学等——都参与到死亡现象、临终关怀、死亡教育的研究中,死亡学成为一门十分显眼的跨学科。

死亡学(Thanatology)源自希腊文“θάνατος”(thanatos),即“死亡”的意思,是一门关于生命有限性的认知和应对方式的交叉学科,研究一切与死亡有关的现象与相应的人类行为,自然科学主要关注死亡的原因、过程、肌体的变化,并讨论死亡的标准、死亡的心理等,人文社会学科则将注意力集中在死亡现象与行为背后的人文内涵,如有关死亡的传统与习俗、丧葬仪式、临终关怀、来世信仰等。

李教授认为,墓葬是最常见的一类考古遗存,是古人处理死亡的方式与对待死亡的态度的实物呈现,在死亡学研究中具有得天独厚的条件,墓葬理应成为死亡学的重要素材。其实西方的一些主流考古学理论都是从墓葬研究中总结出来的,一般从葬礼的角度来观察墓葬遗存背后的社会,如宾福德通过墓葬遗存建立了处理死亡的方式与社会的复杂性之间的联系,认为丧葬形式与结构受制于社会组织的形式与复杂性,墓葬遗存反映了年龄、性别、社会地位、死亡状态、社会关系等多个社会维度,在越复杂的社会(如定居农业)中,丧礼越复杂,会从越多的角度(尸体的处理与埋葬方式、墓葬形制、方向与位置、随葬品种类与数量等)来表现死者的社会角色。葬礼作为古人处理死亡的方式,留下了相当多的实物证据,是考古学家能够观察到的一种人类行为,因此考古学家一般将葬礼作为探索古代社会的切入点,以之作为静态的考古遗存与动态的社会之间的沟通媒介,丧礼考古学(funerary archaeology)成为墓葬研究的主要内容。在葬礼考古学研究中,历史时期的墓葬研究因为有了历史文献的辅证,也许比史前墓葬能更好地说明丧葬行为与真实的社会之间的关系,莫里斯(Ian Morris)利用传世文献、墓志铭和图像资料,讨论了希腊罗马墓葬遗存背后的社会与信仰,认为埋葬方式是社会的镜像(而不是真实的社会),社会与信仰是通过符号化的仪式呈现出来的。

2005年,法国医学兼考古学者亨利·杜道伊(Henri Duday)首先提出“古代死亡学”(Archaeothanatology),主张通过对遗体的处理方式、仪式的过程重建古人对于死亡的态度。基于死亡学和墓葬考古的发展,李教授提出“死亡考古学”(Archaeology of death)应是墓葬研究的一个视角,主张通过死亡的遗存来重建丧葬仪式的过程、复原丧葬仪式的场景、讨论丧葬仪式的象征意义,以达到透物见人、见社会、见历史的目的。

二、“死亡考古”的研究内容

李教授根据中国历史时期的“死亡”研究素材——墓葬遗存和历史文献中的礼仪规范,认为“死亡考古学”的研究至少要包括三个方面的内容:

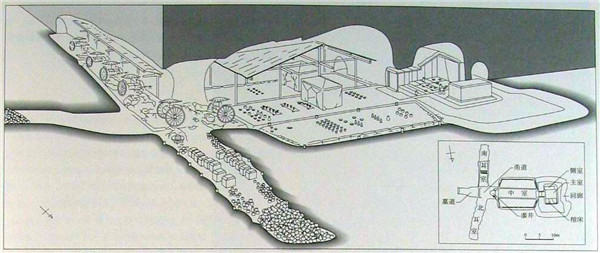

第一个内容是墓葬的空间形态与功能,指为丧葬活动而设的各类设施构成的礼仪空间,包括由各类祭祀性和纪念性设施构成的墓地空间,和由墓道、墓室、随葬、画像等构成的地下空间。地下空间又可分为埋葬空间和祭祀空间。各个空间承担了不同的礼仪功能。李教授以曾侯乙墓和满城汉墓为例,介绍了中国古代墓室空间的两种基本形态及其功能差异,指出西汉中期前的墓葬多是封闭性的井椁墓,其埋葬过程是一个逐渐封闭墓室的过程,墓葬的功能是藏形,不具安魂的功能,所以当时的墓室中没有设置祭祀空间,或者祭祀空间不明显。西汉中期以后,墓葬既能藏形,也能安魂,开放性的宅第式墓逐渐成为主流。墓室空间由封闭走向开放,引起了一系列的墓内空间形态变化,首先是祭祀空间成为必要的设施,这就是黄晓芬所说的祭祀空间的独立与扩大;其次是墓室画像的出现,墓室画像是墓内礼仪活动(主要是祭祀活动)扩大的结果,只有宅第化的墓室内才可能出现墓壁的装饰,往往以墓主像作为祭祀空间的视觉中心;此外,帷帐、祭台、祭器等也是开放性的墓室内营造祭祀空间的基本陈设。将墓葬遗存作为处理死亡的礼仪空间,是我们讨论死亡考古学的第一步。

曾侯乙墓

满城1号汉墓

第二个内容是丧葬仪式的场景与意义。

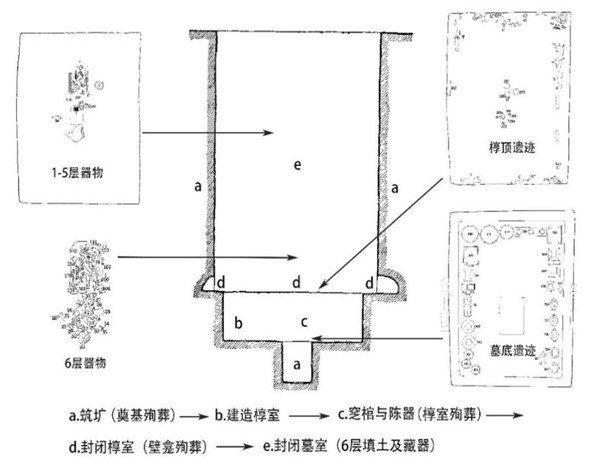

仪式是族群或社会内部文化认同的方式,是被自觉遵守的符号化行为,具有维护社会稳定、维持伦理秩序的作用。结合历史文献或民族志资料,我们可以从墓葬遗存重建丧葬礼仪的过程、复原礼仪的场景。不同文化里,仪式的进程、持续时间、参与者的角色都是不同的,我们需要根据考古遗存的逻辑关系、结合历史文献的记载还原仪式的场景。李教授以殷墟妇好墓为例展示了商代贵族的下葬仪式,妇好墓是一座典型的“葬毕即藏”的封闭性墓葬,墓内的堆积层次非常清晰,很好地呈现了下葬仪式的过程:奠基殉葬——建造椁室——窆棺与陈器(椁室殉葬)——封闭椁室(壁龛殉葬)——封闭墓室(填土及葬器),这是一个非常复杂的下葬仪式,每一个环节都伴随着杀殉、藏器等仪式。除了杀殉以外,大致与后来的《仪礼》所记下葬仪式接近,大致反映了商周时期处理死亡的一般方式。

殷墟妇好墓下葬过程

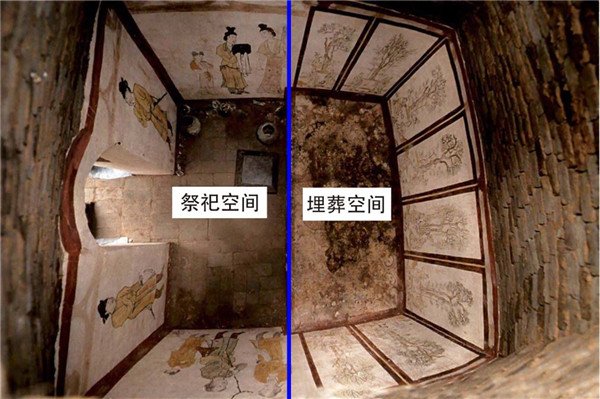

李教授又以唐代墓室的空间形态为例,讨论了开放式墓室内的礼仪活动场景。唐代的《开元礼纂·凶礼》记载了唐代三品以上官员的丧葬仪式,仪式过程非常详细,对我们复原墓室内的礼仪场景是非常有价值的。根据《开元礼》,在完成了在地面进行的一系列仪式后,仪式的主持人和丧家转入墓室,丧家在墓道的东西相向列队,掌事者将棺柩送入墓室,安放在墓室西部的棺床上;然后在墓室的东部设帷帐,帷帐内设灵座,灵座前放置祭器与饮食;最后锁闭玄宫,即封闭墓室,所有人员自墓道退出,改换衣服,将运送丧葬用品的辒辌车、龙楯等葬具焚烧,葬礼结束。显然,这个在墓室进行的仪式产生了两个功能不同的空间:西部以棺床为中心的埋葬空间、东部以灵座为中心的祭祀空间。由于两个空间的功能不同,陈设方式也就不同,我们见到的遗存形态也就不同,这一点对于我们解读唐墓壁画的配置是非常有用的。比如,唐墓壁画中非常有特色的屏风画,就是为埋葬空间而配置的,仅仅围绕在棺床的周围墓壁上,而在棺床以外的部位并不以屏风方式构图。

关于唐代屏风画与墓室空间的关系,李教授以太原考古所新发现的赫连山墓为例进行了解读。开元十五年(727年)的赫连山墓墓室分为两个部分,北侧是以棺床为中心的埋葬空间,南侧为祭祀空间。这种南北分区的做法与西安地区的东西分区方式不一样,是太原唐墓的特色。很明显的是,赫连山墓的埋葬空间与祭祀空间在壁画配置方式上完全不同,棺床的三面是屏风式构图,而棺床以外的墓室前部则不采用屏风式构图。两种构图的画像内容也有很大不同,屏风画的内容是树下老人,是古人的形象,非屏风构图的壁画画的是侍仆类人物,是当时人的装束,这些配置和内容的差距表明两个空间的意义是完全不同的。类似的情况在西安地区唐墓中还有很多例子。根据这种空间划分,参考礼书中的仪式过程,我们很容易复原当时墓内的仪式场景,场景的象征意义也变得清晰了。屏风画围绕的棺床空间,可能象征着死者生前的私宅,当时现实生活中的宅第也是以屏风画作为装饰的,上面经常画的是古圣先贤等古人的形象。而棺床以外的空间象征着死者的灵魂在来世生活的场景,所以以现实生活中的一些象征性片段来表现,画中人物都是现实世界的装束。那么,这座墓的整组壁画的象征意义可能是:墓主的灵魂受祭后去往永恒的来世。

太原赫连山开元十五年(727年)墓的墓室空间

太原赫连山开元十五年(727年)墓的壁画配置

李教授强调,如果我们不注意礼仪活动的场景,很容易陷入模棱两可的“事死如生”的解释模式,比如汉唐墓室画像中常见的“墓主宴饮图”,到底是什么性质?有什么作用?真的是为了描绘墓主生前锦衣玉食的生活吗?如果我们从礼仪的场景来考察它,就知道它不是为了“再现”死者生前的宴饮场景,也不是为了延续曾经的锦衣玉食生活,而是为了表现祭祀的场景,端坐于帷帐之下的墓主人就是被祭祀的对象,是代替神主而存在的死者的灵魂。

关于祭祀的场景,在《诗经·楚茨》中有一段十分生动的描写,虽然描绘的是周代祭礼,但对我们理解后来的祭祀场景也是有意义的。《楚茨》中的祭祀场景非常热闹,一点没有想象中的阴森、静寂的气氛,大致包括祭前备食、巫祝献祭、迎尸、飨食、送尸、祭后宴享等环节,此“尸”不是指尸体,而是代替死者接受祭祀的人。整个祭祀礼仪在既符合礼仪、恭谨有加,又钟鼓齐鸣,甚至还有一派笑语连连的欢快景象(“礼仪卒度,笑语卒获”“礼仪既备,钟鼓既戒”)。祭祀结束后,参与者会在热闹的氛围中,分享祭后的美酒佳肴,酒足饭饱而散(“既醉既饱,小大稽首”)。这个场面不是普通的宴会,而是一个人神互动的场景,通过与死者灵魂的交流、共享美食,为死者安魂,也为生者祈福。

这个场面让我们想到汉代以后的墓室中常见的墓主夫妇、庖厨、百戏、宴饮等画像,它们描绘的就是祭祀的场景,而不是对死者生前富贵生活的记录。如太原发现的北齐徐显秀墓,墓主夫妇端坐于帷帐之内,面前摆放着丰盛的食物,两侧是侍者和两组伎乐,是一个在丝竹之中尽享美食的热闹场景,这个热闹的场景是为了祭祀活动而设。因此,所谓“墓主宴饮图”可能称作“墓主受祭图”更合适,至于其他的画像,如车无乘者、马无骑者的备车、备马图也与墓葬受祭图有着逻辑关系,是为受祭后的亡灵去往来世而备,其他的表现人间、天上、鬼神世界的画像则是对来世生活的想象。通过对礼仪场景的复原,整个墓室图像的叙事逻辑就比较清晰了。当然,除了画像,墓室内的其他陈设和器物,也是这个礼仪场景的有机组成部分,也是具有礼仪功能和象征意义的。

关于丧葬仪式的象征意义,李教授还引入了社会学的“过渡礼仪(Rites of Passage)”理论,认为它在解读墓室画像的意义时非常有用的。“过渡礼仪(Rites of Passage)”也可翻译成“通道仪式”或“通过仪式”,是法国社会学家阿诺德·范热内普(Arnold van Gennep)提出的,认为生命是一个阶段向另一个阶段的过渡,不同的阶段代表生命的不同状态,如出生、成年、死亡等,在状态转变的每个关键点上都要举行特定的仪式,以使得生命的状态得以延续。类似的过渡仪式在不同文化里有或繁或简的表现,中国古代的过渡礼仪就非常讲究,比如以垂髫、总角、及笄、弱冠表示成年之前的几个成长阶段,通过改变发式或头饰来表现一个阶段向另一个阶段的转变。死亡是从生的状态向死的状态的转变,当然是最重要的一次转变,这个转变时期的仪式就是丧礼。丧礼根据象征意义的不同,可以分为三个阶段:分离(separation)阶段,是人初死时的状态,大约相当于中国古代的招魂等阶段;临界(marginality)阶段,是灵魂从肉体分离、生者表达哀悼的阶段,这个阶段的仪式会将生者的正常生活打乱,大约可包括中国古代的丧礼和葬礼阶段,参与者在饮食、服饰、承担的社会角色等方面的正常状态都会因仪式而发生改变,有时持续的时间非常长,如三年之丧,服丧期间很多正常生活会被打乱;聚合(aggregation)阶段,生命状态的转变得以完成,遗体被埋葬,灵魂加入祖先的行列,成为“列祖列宗”的一员,生者的生活恢复正常,这个阶段相当于上述《开元礼》所记的唐代墓内葬仪结束后的状态,葬仪结束后,锁闭玄宫,仪式参与者自墓道退出,改换衣服,将辒辌车、龙楯等葬具焚烧,“凶仪卤簿,解严退散”,一切恢复正常。

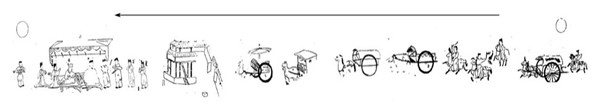

李教授认为这个过渡礼仪对我们解读中国古代的墓室画像的意义,在于理解画像的叙事性——叙事方式与叙事逻辑。他以马王堆汉墓的帛画、东汉苍山元嘉元年的画像石墓、辽阳棒台子二号壁画墓等为例,解读了墓室壁画的叙事方式,认为这些墓室壁画都是对生命状态转化的描绘,只是表现方式不同,如马王堆一号汉墓的T形壁画以上下四个片段描绘了死者的灵魂在受祭后“升迁”的过程,生命状态发生了由生到死,到升仙的过渡;苍山东汉元嘉元年墓和辽阳棒台子二号壁画墓都以逆时针方向进行叙事,在不对称的墓室空间里,以动态的车马运动和静态的墓主受祭图表达了从生到死的转化。

辽阳棒台子二号壁画墓的叙事逻辑

第三个内容是生死观,即对待死亡的态度。

李教授认为:“死亡考古学”的一个重要目标是研究古人对待死亡的态度。死亡问题实际上是生命问题,是一个重大的人文命题,考古学的学科属性是人文的,所以研究死亡应该成为考古学的目标之一。由于宗教和主流意识形态的不同,各个文化对待死亡的态度也大不相同。比如,古埃及人相信,人死后借助奥西里斯(Osiris)的力量而达到重生,墓葬是生命的延续和重生之地,墓室的设施、图像和文字咒语都是为了这个目的而设;古波斯人相信死后的灵魂要通过一座桥,或升入光明的天堂,或坠入黑暗的地域,桥在波斯文化中具有生死分界的含义;基督教文化里也有关于复活的信仰;佛教讲究轮回转世等等,这些有关生命与死亡的态度都会影响到丧葬的仪式。

中国古代最基本的生死观是魂魄二元论,处理死亡的方式基本围绕这种观念展开,魂与魄的性质不同、去向各异,对它们的安抚方式也不同,所谓“藏形于墓、安魂于庙”。但在佛教入华之前和之后,中国古代的生死观也有很大的变化,对丧葬的影响也是很大的。佛教入华之前,儒家思想和黄老学说是主流意识形态,墓葬有“成教化、助人伦”的宣教功能,同时也要反映当时的“升迁”思想,很多墓室空间都表现了升仙这一主题。佛教主张形神浑然一体,不可分离,生命通过轮回转世而进入新的境界,主张戒欲行善以至灵魂超脱轮回而成佛。佛教对待死亡的态度和处理死亡的方式是与中国传统丧葬大不相同的,但随着佛教的中国化,二者有逐渐合流的趋势,这一点在北朝时期,尤其是北魏平城时期表现得最为突出。李教授以平城墓葬中的佛教元素为例,介绍了佛教与传统丧葬仪式的互动关系。但他也强调,虽然佛教仪轨可能参与到丧葬仪式中,但佛教与传统丧葬的界限还是很明显的,在整个中古时期,佛教与丧葬的关系可谓“若即若离”。

讲座最后,李教授总结说,死亡考古学研究的是死亡问题,研究路径是由死及生,孔子说“未知生,焉知死?”那么对死亡考古学来说,就是“未知死,焉知生”。虽然我们研究的是死亡,但关注的是现实的人与生命。人类社会处理死亡的方式与对待死亡的态度千差万别,体现了人类文化的多样性、价值观的多元性,理解这种多样性和多元性正是考古学人文性的体现。

(讲座稿内容已经李梅田、王志高审订。)

发表评论