前言

大宫门是圆明园最重要的进出门户,大宫门区域与圆明园关系密切。2016年9月,为配合圆明园大宫门地区的整治和建设,圆明园考古遗址公园管理处和北京勺海堂文化科技有限责任公司对大宫门地区开展了深入调查研究,至2017年2月,调查研究工作完成,形成本报告。

调查研究的范围北起圆明园南园墙,东至101中学东墙、北京大学西墙,南至承泽园路、新建宫门路,西至颐和园宫门前街、昆明湖东路,总面积约2平方千米。

本区域位于永定河故道古清河形成的清河洼地中,地势低缓,水源丰沛,两千多年前已有人类活动。元明时期,华家屯聚落出现。曾有南、北华家屯,相传明代太监在华家屯北营造园林。万历年间,武清侯李伟在本区域以南营造了清华园,为当时北京郊外最著名的私家园林之一。清朝初年,或因民间杨六郎传说的盛行,华家屯谐音改称挂甲屯,意为杨六郎挂甲处。康熙时期,开始营建畅春园,位于挂甲屯西面的西马厂也在这一时期出现。因为地近御园,挂甲屯周边成为当时皇子及重臣营建园林的区域,如彩霞园及索额图园等。也是在康熙时期,作为雍亲王园的圆明园开始在此营建。雍正帝即位后,圆明园成为御园,大宫门区域的重要性大大提高。到乾隆时期,整治了扇子河。大宫门两侧已经密布朝廷各衙门的公所。含芳园、自得园、含晖园等王公园林遍布宫门周围,七峰别墅及翰林花园分别是军机处及翰林院的值庐。挂甲屯作为该区域唯一的村落,商业十分发达,为周边园林提供服务。圆明园大宫门前的独特地理位置,使这一区域更加具有人气,名人活动频繁。

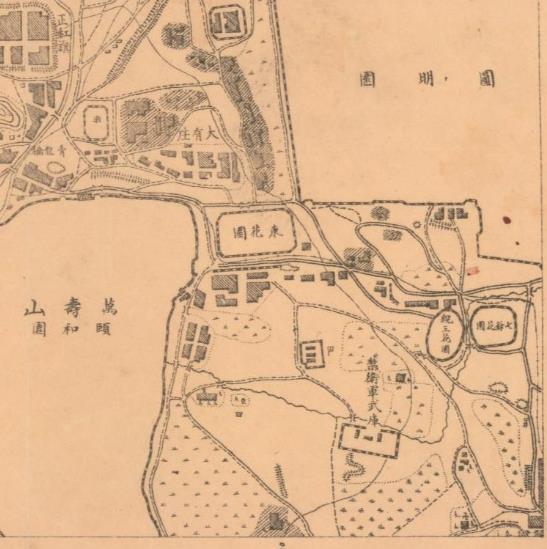

1860年,英法联军烧毁了圆明园,同时圆明园周围的王公园林、官署、村落遭到极大破坏,虽然在战后有所恢复,但仍然无法回到战前的繁盛局面(图前-1)。皇帝不再驾临,使本区域失去了辅助政治的作用。绮春园的部分区域甚至在1860年之后成为耕地。挂甲屯的商业一落千丈,名商巨贾纷纷离去,仅留下一座小小的药店。八旗校场在晚清时期成为新军驻地,园林绿地变为操场。

图前-1 圆明园宫门前区域全盛时期图

民国时期,大宫门区域外来人口增加。随着圆明园及周边田地的开垦,福园门、一亩园等村落形成。挂甲屯村也吸纳了众多的外来人口。扇子湖旧址上出现了达园。翰林花园在东北军入关后成为了东北义园。西苑兵营出现后,周边出现了很多与军事有关的设施,如第一武库、军人公墓等。由于服务军营,西苑营市街十分繁荣,由营市局进行管理。也就是在这一时期,原来的石板御路开始改造扩建为现代马路。(图前-2)

1949年至今,这一区域也发生了剧烈的变化。2013年,海淀区开始启动三山五园历史文化景区建设,圆明园大宫门区域成为整治的重点之一,目前工程正在进行中。

图前-2民国时期大宫门区域图

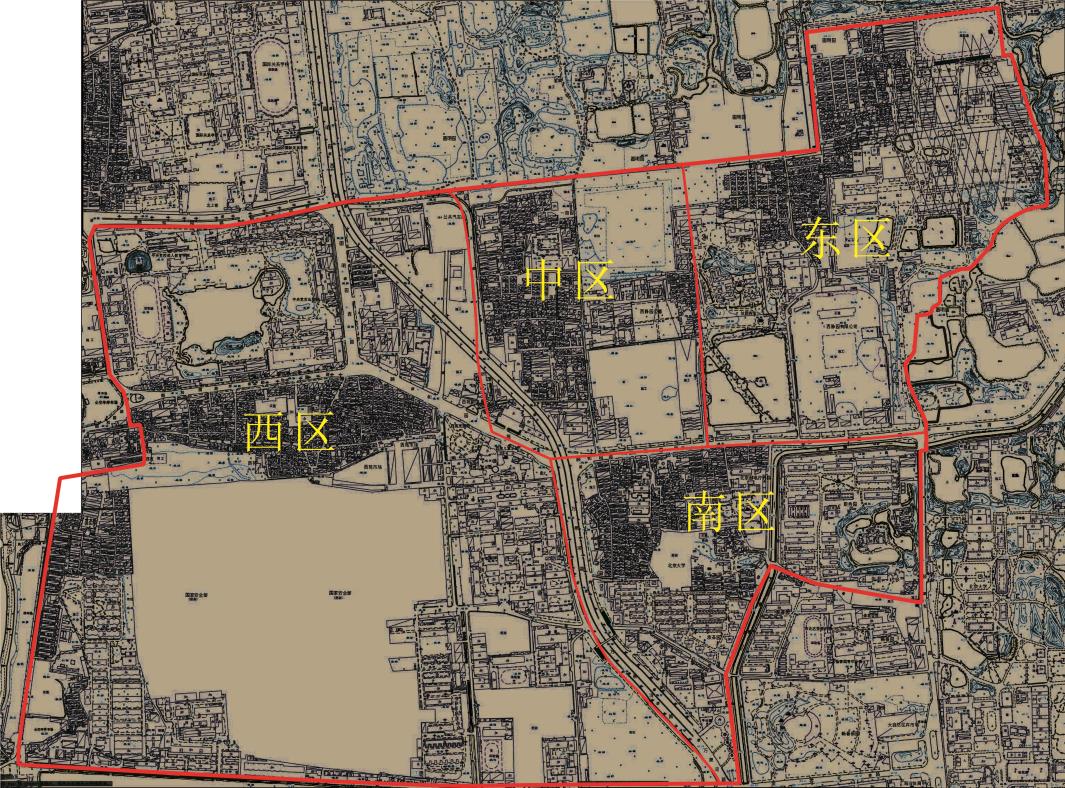

我们将圆明园大宫门区域分成四个片区(图前-3),以便进行研究:中部大宫门、一亩园、扇子湖片区,东部达园、澄怀园、福缘门、101中学区域,南部蔚秀园、挂甲屯区域,西部西苑兵营、营市街、自得园区域。

图前-3 大宫门区域分区图

发表评论