跨学科的启示(字面意思)

高中的时候由于在数学上有所“偏科”,故被同学们戏称“数学小Van子”。虽然高考已经是六年前的事了,上一次学数学还是大一的时候上公修课“文科数学”,但是现在还是会在高考之后看一下今年的数学卷子,并试着做一做;即便已经做不出来了,但也会找一些讲解类视频看一看,权当是放松了。需要说明的是,我现在的思维还停留在高中,所举的例子也多为高中数学,还请见谅。

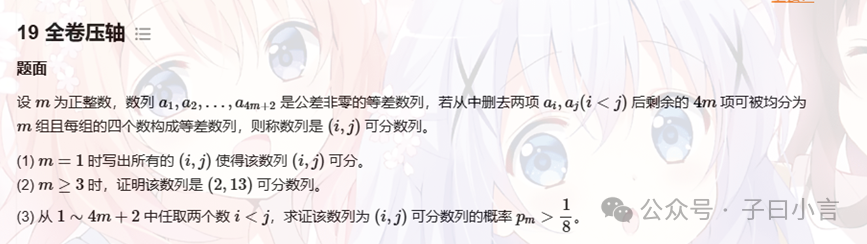

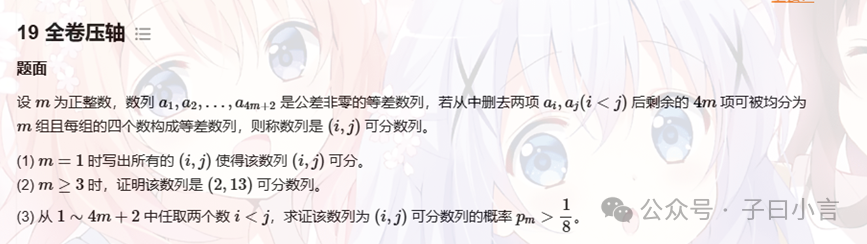

不过,在看了今年新高考一卷的压轴题后,也引出了一些思考:

这个题题面很短,一看就是难题,但是在这么短的题面中确实是给足了暗示。当然,这个随笔的目的并不是为了解答出这道题,而是从中得到一些思路方面的启示。那么在这道题的一二问中,分别让讨论m=1和m≥3的情况,乍一看没有什么问题,但是进一步观察,则需要追问自己一个问题:为什么不讨论m=2的情况呢?因此问题也就产生了。再到第三问,讨论1~4m+2的情况,转换一下便是讨论1~2(2m+1),因此,2便出现了。可以说本题的题眼便是探讨m与2的联系,在结合前两问给出解答。

那么回到有这道题,我们可以类比到历史研究之中:很多时候写在明面上的是需要我们去探讨的,而透过这些表面记载,我们又可以对问题进行深入探索。在研究中史料,或者说文献所提供给我们的是明面上的m=1及m≥3这样的信息,而我们在对前两种情况进行分析之后,已经对某一事件、某一文本有了通览性的认识,进而需要找到“m与2”这样的未言之意,来证明pm>1/8。说到底,近代以来所建立的历史学研究规范,兰克学派也好,年鉴学派也罢,其研究的范式是与自然科学的研究是分不开的,很多研究方法也与自然科学有着紧密的联系。故而在做历史研究的过程中,特别是涉及到具体的人物、事件、官职的考证中,在论述结束后,也当通过一些方法进行回顾反思。也就是说证明出所论证的事件和你找到的论据是不是充要条件。

本科的时候写过一篇札记,是总结某一事件的特点的,自诩写的不错,故找老师来交流。老师简单浏览之后给出的评价是:总结了那么多特点,确实用功了;但是这不是特点,而是共性,换个主语依旧成立。也就是说总结出来的特点只是这个事件的充分不必要条件。因此时至今日,我还是对这种特点类的论文不敢涉足,原因就在于难以确立其个性。特点是一个历史事件必要的叙述,但是在叙述过程中需要把握的要有共性,亦要看到特性。

回到叙述本身,很多时候我们为了方便研究,而建立某一概念,对某一群体进行通览研究,换句话说为了找到事件A与事件B的联系,通常需要一个桥梁加以辅助,也就是一种“辅助线”的思维。最著名的“辅助线”当是陈寅恪所提出的“关陇集团”。陈寅恪利用这个问题对北朝、隋、唐初的重大历史事件给予了合理的解释,后来的学者也多在这一理论的基础上展开讨论。但是也多有学者质疑这一理论,并多有创建,如黄永年、仇鹿鸣等学者,对于这一理论多有反思,也在此基础上提出个人的新的思考。

其实我们可以做一个类比,以立体几何为例。我们当年高考还是分文理科的,文科数学是不学空间向量的,而高考立体几何的第二问一般都是求某个截体的体积,一般的文科方法是找角度,分图形然后求高,这是以图形为中心进行解答;然而利用空间向量建立坐标系,找到一个已知坐标的底面,空设法向量,直接可以解决。可以说“关陇集团”就是一个法向量,是否存在难以证明,但是是“合法”的。而后的研究多是改变这种难以证明的第二种方法,回归“图形”本身,由此展开讨论。很多时候结论是唯一的,是确定,但是论证过程是不唯一的,这也是一种叙述的不同。利用这种“辅助线”,辅助我们进行研究,最终提出自己的观点。这样的叙述,也是一种值得参考的方法。

历史事件被文献记录下来,其中有隐有显。显是材料,虽然有些是稀见的,但是只要存世,就是可以找到的,是我们进行叙述分析的基础;而在文字之后,则是我们需要找到被隐藏起来的言外之意。清人,或者说那些汉学家,他们已经足够努力,找到了不少的材料,也通过自己的方法加以考证,基本上做到了“显”的一面,这样的叙述是一种直接、直观的;而近代文史哲学科体系建立后,各个学科有了自己的规范,因此关注到了材料的“隐”的部分,又有了新的叙述体例。总之叙述是不唯一的,现代学科在考证之余,多了一种“诠释”的层面,这也是我们与清代考据家的不同。

言至此,这篇随笔也就到此结束了。这个是前几日开题之时的一些想法,很杂很乱。而这几篇也表明了几个问题:引子部分,书写载体的变化影响着我们的叙述,口传、写本时代一件事的说法是不确定的,很容易存在幸存者偏差,而印刷术产生之后,某些说法便固定下来,也随之成为共识;博物馆的展品排列是一种新的语境之下的叙述,通过展品的不同排列,建立一种无声的认识;从顾颉刚开始,要看到前辈的“局限”,对待史料还是慎重,不能将历史这个小女孩随意打扮;最终在材料的显与隐,之间找到平衡,叙述是不唯一的,但是还是要把握一定的规范。《论语》言“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”这句话是在讨论君子形象的,如果我们仅从字面意思看,“文”是行文风格,“质”是论述核心,在进行叙述之时,还是需要把握好文质的关系!

发表评论