一个社会或者一个城市的进步,是需要进行再造和建构的。如果把所有社会看作是一个整体,那么进步是必然的。但是对于个别的社会,进步则不是必然的,甚至是不可能的。特色文化城市不会自然发生,一定是城市社会精英群体自觉行为。

文化是一种有机体,世界历史则是有机体的集体传记,是人创造的行为和结果。古今中外的城市发展史证明,凡是具有可持续发展的城市,都是具有文化特色的城市,以其特有的文化成为城市生活的核心力量与价值。

特色城市文化可以成为城市发展内在动力机制,按照文化成长的内存规律,自为形成独有的城市有机历史风格,如建筑文化、市民风俗、特殊景观和独立的城市精神文化,罗马、伦敦、奈良、京都、巴黎、北京、西安、苏州、墨西哥、开罗等城市,可以信手拈来,但是,从中我们也可以看到,就是在这些世界名城中,有些城市的特色文化正在被蜕化,或者正在褪色。

特色文化不是一成不变的,需要维护和创新,否则或被被外来文化所取代、或被自我不自觉地废弃、或被另外一种文化侵蚀而逐渐丧失“原色”。必须这样说,特色文化建设对于一个国家和民族来讲,或对于一个城市来讲,必须是一个永恒持续创新的过程。

特色文化构成了“城市文化资本”双重价值:内隐的本质性意义和外显的象征性意义,在城市发展中又可以创造文化再生产机制和“文化场域”,特色城市文化的研究为城市特色竞争力的诉求注入了全新的概念和模式。

城市是人类文化的创新中心,人类自从走进城市,人类社会就进入了加速度状态。文化是人类不同劳动类型的结果和“断面”,城市需要以优秀的文化作为其发展的内核,需要用文化创新建构城市气质。凡是能够具有穿越历史时空价值或具有真正的历史风格的城市,都是有特色城市文化强烈的质性表现。

这一问题提出的认知前提是,在全球现代化和全球城市化的过程中,全球城市越来越趋同化,城市的空间、形态、结构、要素和日常生活消费等越来越相似,这是人类现代化的一种进化也带来悲剧性结果,也是必须改变的一种现代化现象,而在深入研究和创造全新的特色城市文化理论的时候,必须对以往的城市文化研究加以梳理和扬弃。

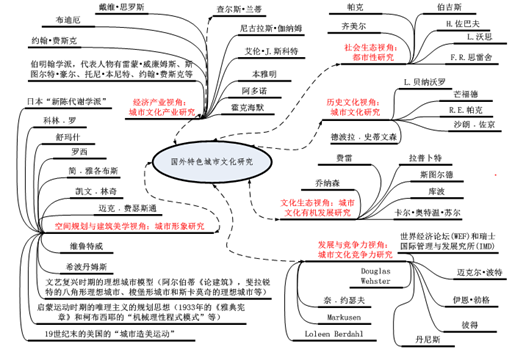

图1-1 部分国外文化城市相关理论与著作初步归类(2013年前)

国外学者对城市和城市文化发展的相关研究可谓是学派繁杂,经典叠出,但是对特色文化城市的专项研究还比较少,但是,大部分的城市文化研究和特色文化研究的知识领域、研究范畴是相覆盖的。

从脑图分类和系统关系的格局中,可以看出西方城市文化研究在具有很强的现代性价值取向的同时,还以多元、多层次建构的发展样态,创造了不同的学科切入点。但同时要指出的是到目前止,国外尚未形成系统阐述特色文化城市建构的理论。因为史料庞大而杂乱,仅寻其与特色文化城市相关内容做简要提及。

英国历史学者汤恩比在《历史研究》中,一反国家至上的观念,主张文明是历史的单位,一般文明有一个从生到死的过程,这一过程不是灭亡的永恒,也是一个新的文明再生产基础,这也包含了我的观点。历史是一种不同时期的文化表达,具有阶段性价值表现。

而我认为,划分时代的标志就是历史阶段性发展突出特点和变化,特别是历史和文化的特色,一般称为时代特色。斯宾格勒在《西方的没落》中直言:“世界历史,即是城市的历史。”其诠释的视角就是:城市是任何社会形态的发展动力和中心。

事实不仅如此,城市还是人类文明的载体,既记录的人类历史的光明,也记录了人类历史的黑暗,更多的是:每一种新的思想和重大发现都产生在城市里。美国哈佛大学教授塞缪尔·亨廷顿就在《文明的冲突与世界秩序的重建》一文中指出:21世纪的竞争将不再是意识形态的竞争、经济的竞争、军事的竞争,而是文化的竞争。

通过分析不难得出这样的结论:真正的实力不单纯是“硬实力”,在“硬实力”加上文化——思想、理论、制度、民主性和现代性价值等才是真实力,这就是“文化软实力”。堪称文化城市研究扛鼎之作美国城市学者刘易斯·芒福德发表于1938年的《城市文化》和1961年的《城市发展史:起源、演变和前景》同样较系统的阐述他的城市文化思想意涵。

他尤其重视城市与人类文化创新发展的内在关系,在他看来,“文化贮存,文化传播和交流,文化创造和发展”是“城市的三项最基本功能”,未来城市建设的主要问题是如何把城市“物质上的质量”转变成“精神上的能量”。这里“精神上的能量” 指的就是城市文化力,甚至我可以诠释为特色文化和特色文化竞争力,而他更重要的观点是城市是改造人类的场所。

意大利学者L.贝纳沃罗的《世界城市史》一书系统地论述了5000多年来世界范围内城市的发展,表现了不同文化的城市类型及特征,并对单体城市进行了示范性阐述,为特色文化城市研究提供新的理论认知和研究方法。

美国学者R.E.帕克在概略回顾分析了人类城市发展的历史进程,在20世纪的1920年代就曾指出:21世纪将是城市文化时代,强调了21世纪城市建设面临的重要任务将是迎接“城市文化时代”,未来的城市必须具备政治、经济、社会、科技、环境及文化艺术等综合素质和实力,才有可能有效发挥城市的功能。

帕克另一个重要贡献是创造性提出了城市社会的“异质性”概念,这是城市区别于乡村的标志和社会属性,传统乡村社会“通体的”,是“熟人社会”关系,甚至是血缘和宗法关系,一村的人都具有“同质性”,而城市社会相反,是由“异质性”群体组成的社会结构,这恰恰为我们研究特色文化的形成、建构提供了文化理论分析视角,城市异质性,其实就是城市不同文化类型的存在方式,也是城市的特质,关键是如何从在“异质性”文化组合中寻找创新机会。

沙朗·佐京在《城市文化》一书中描绘了美国城市由计划型向市场型转化过程中文化起的重要作用,并提到“无论怎样,文化战略己经成为城市存活的关键……如何来制订战略,社会评论家、管理者、参与者如何对待这些战略都是值得深入研究的问题”。

而任何文化战略要想获得成功,必须创造、设计出城市文化的差异性战略,差异性就是特色文化的另类表达。澳大利亚学者德波拉﹒史蒂文森在《城市与城市文化》一书中首次从社会学和文化理论的双重视角探究了城市与城市生活,通过跨学科研究方法和案例分析,展示出物质的、挣扎中的“真实”城市和经过再现的、“想象的”城市在构建城市文化的过程中是如何交织在一起的。

国外对中国城市文化的研究近年成果也颇为丰厚,国内也进行的大量的翻译和介绍,具代表性的研究成果是薛毅主编的《都市文化研究读本》以及汪民安、陈永国、马海良主编的《都市文化读本》,收录了西方城市文化研究的相关论文,以史学的眼光对西方都市文化的意识形体和文化生产,空间和政治、中产阶级文化、后现代主义、商品与货币、现代性、现代主义、后现代状况、消费社会与文化等一系列问题进行了探索。另有武前波、宁越敏等学者对西方城市消费文化理论的梳理,并进行了深入的探讨。

城市文化是一个发展过程,古代、中世纪及近现代的城市形象认知和研究有很大区别,相关研究可上溯到古希腊罗马时代,很多文化研究和应用是寓于城市规划建设、城市设计理论和城市美学理论之中的,与建筑美学、城市设计艺术和城市景观理论紧密相连。

西方古典城市规划之父希波丹姆斯就强调以棋盘式路网为城市骨架并构筑规整城市公共中心,以求得城市整体秩序和美的城市规划建思想,被称为“希波丹姆斯模式”。维鲁特威的《建筑十书》可以分别看作是特色城市形象研究思想的实践和理论萌芽,文艺复兴时期的理想城市模型,阿尔伯蒂《论建筑》,斐拉锐特的八角形理想城市、梭堡形城市和斯卡莫奇的理想城市等,在城市形态和空间文化格局上别开一面,为后人带来很多启迪。

启蒙运动时期“唯理主义”的规划思想(1933年的《雅典宪章》和柯布西耶的“机械理性程式模式”等)以及19世纪末的美国的“城市造美运动”均表现了对城市美学的关注,在很深远的意义为城市美和城市文化理论填补了空白。

特别是要提出的是凯文·林奇出版的《城市意象》《城市形态》和《总体设计》等书,探讨了如何通过城市规划、城市形象塑造、城市空间再生产、城市艺术设计使人们对空间的感知能够融入到城市文脉之中,他的城市意向五要素:道路、结点、区域、界线和标志极大的丰富的城市文化研究内容,并为创造性的建构特色文化提供了基本元素和思想方法。

1961年,简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》中强调保持城市多样性和活力,并质疑现代大城市的冷漠与千篇一律,关键是这一理论从一个侧面,提出了城市安全的价值,关注人本身的价值,并成为规划界和城市文化界研究具有深刻社会意义题目。

1966年,意大利学者阿尔多﹒罗西在《城市的建筑》中提出城市的意义存在于人们重复产生的记忆,“城市象征什么比它能够提供什么更为重要”,后来的城市研究把象征性文化和文化隐喻作为城市文化资本再生产的要素而被认识。

1971年,后现代城市规划学家舒玛什在《文脉主义:都市的理想和解体》的文章中提出要重视整个城市及其文化背景之间的内在的本质的联系。这一点非常赞同,没有对一个城市文脉的深入研究和理解,对这个城市特色文化的把握也无从谈起。

1973年,科林·罗和弗莱德·科尔出版《拼贴城市》,反对现代城市规划按照功能划分区域、割断文脉和文化多元性的做法。英国社会学家迈克·费瑟斯通在《消费文化与后现代主义》一书中指出:“城市总是有自己的文化,它们创造了别具一格的文化产品、人文景观、建筑及独特的生活方式。甚至我们可以带着文化主义的强调说,城市中的那些空间构形、建筑物的布局设计,本身恰恰是具体文化符号的表现。”

在东方,20世纪50-60年代日本学者丹下健三、黑川纪章、慎文彦等为代表的“新陈代谢学派”同样强调复苏现代建筑中被丢失或者被忽略的要素,如历史传统、地方风格、场所性质等。要强调城市文化的历史性、共时性,包括过去、现在和将来的共生,不同文化的共生等。

因篇幅限制,注释详见原图书

江苏匠工营国规划设计有限公司秉承“用生命赞美城市”的价值主张,致力于成为城乡规划与设计系统集成服务机构、文旅规划与设计全程全案服务机构、产业区域规划整合创新服务机构——通过打破传统的策划、规划、设计、运营等各自分割的业务经营方式,在区域规划、产业研究、文化创新、旅游赋能、景观设计、整合营销、商管搭建等多个领域深度经营,并以跨界、联动、融合和创新为核心词,针对特定需求和问题导向制定完整落地解决方案。

发表评论