介绍

本栏目主要用于对arXiv上归类到高能天体物理现象中文章的摘要进行阅读记录,以了解最新科研动向和成果。记录中可能存在疏漏或理解错误的地方,若有发现可通过公众号留言指出。

一、黑洞探索者:动机和愿景

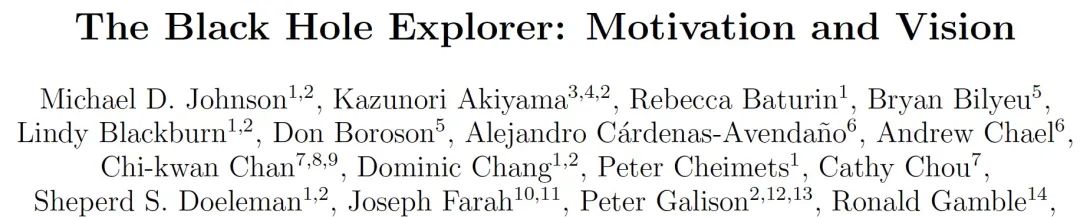

本文中,作者介绍“黑洞探索者”任务,它通过将亚毫米甚长基线(VLBI) 扩展到太空,生成天文学历史上最清晰的图像。“黑洞探索者”将会发现并测量理论预言存在于黑洞周围的亮的、窄的光环,它由绕黑洞运动的光在逃逸之前产生。这一光环的发现将揭示黑洞周围时空的普遍特征,这些特征与产生等离子体的复杂天体物理环境不同,这将允许直接测量超大质量黑洞的自旋。除了研究邻近的超大质量黑洞M87*和Sgr A*, "黑洞探索者"还将对其它数十个超大质量黑洞的性质进行测量,这将提供超大质量黑洞形成和其质量增长的有用信息。“黑洞探索者”还将研究超大质量黑洞和它的喷流,阐明宇宙中最亮、最有效的能量引擎的能源机制。“黑洞探索者”将解决关于黑洞的一些基本问题,这些问题只有通过亚毫米太空VLBI才能解决。该任务能够实现,是基于最近的一些技术突破,包括利用激光通信实现超高速向地传输 (dwonlink)。它充分利用了数十亿美元的现有地面基础设施。本文中,作者介绍了该任务的动机、科学目标和相关要求,以及确保在未来十年内能发射的计划。

“黑洞探索者”可能的目标源。光环观测和自旋测量的目标源是M87*和Sgr A*。红色的源表示处于低吸积态的源。“黑洞探索者”将研究各种具有明显的喷流的AGN,包括可能的超大质量黑洞双星(如OJ287),与中微子辐射相关的源(TXS0506+056),以及超亮伽马射线耀变体(如3C279, CTA102)。

文章链接:

二、盘星风作为矮新星爆发态光学光谱的起源

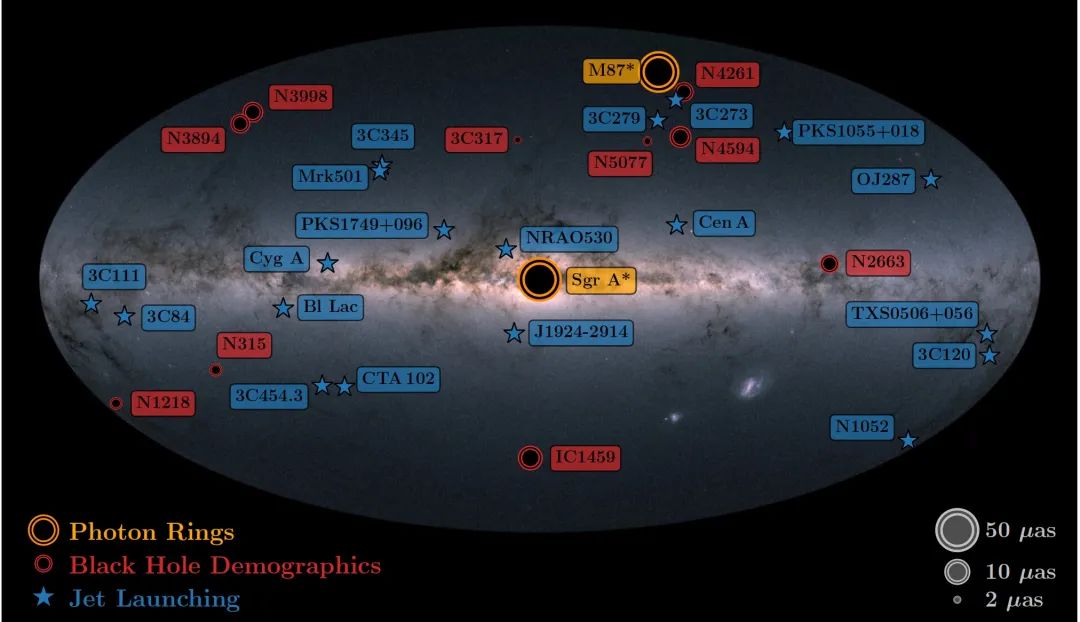

许多处于高态的激变变星在它们的UV光谱中具有蓝移吸收线特征,这是外流的证据。然而,这些外流对光学光谱的影响是不清楚的。矮新星V455 And在最近的爆发态中具有很强的吸收线,其线心比开普勒盘预计的更窄。在本文中,作者研究为了解释UV观测而提出的盘+星风模型能否解释其光学光谱特征。重要的是,V455 And在其爆发态是非常亮的,推断的吸积率。作者发现,盘星风能够大致再现光学发射线,但是要求:(1) 盘有高的物质损失率,。(2)星风是成团的(clumpy),体填充系数。如果减小和,盘+星风模型也能描述V455 And爆发时的光谱演化。把这个模型扩展到更低的轨道倾角和UV中,它能解释face-on高态激变变星的光谱。作者还首次在这种类型的模拟中发现了类P-Cygni中的巴尔末系吸收特征,这在矮新星和X射线双星中都曾被观测到。概括地说,高密的盘星风模型是解释高态激变变星的多种观测特征可能的模型,但是理论仍存在巨大挑战。

作者模拟的其中一个模型的(Model I)的星风结构。从左上到右下表示电子数密度、电子温度,电离参数,极向速度/旋转速度, 发射系数,He II 4686发射系数。

文章链接:

三、新星:银河系锂元素的重要来源

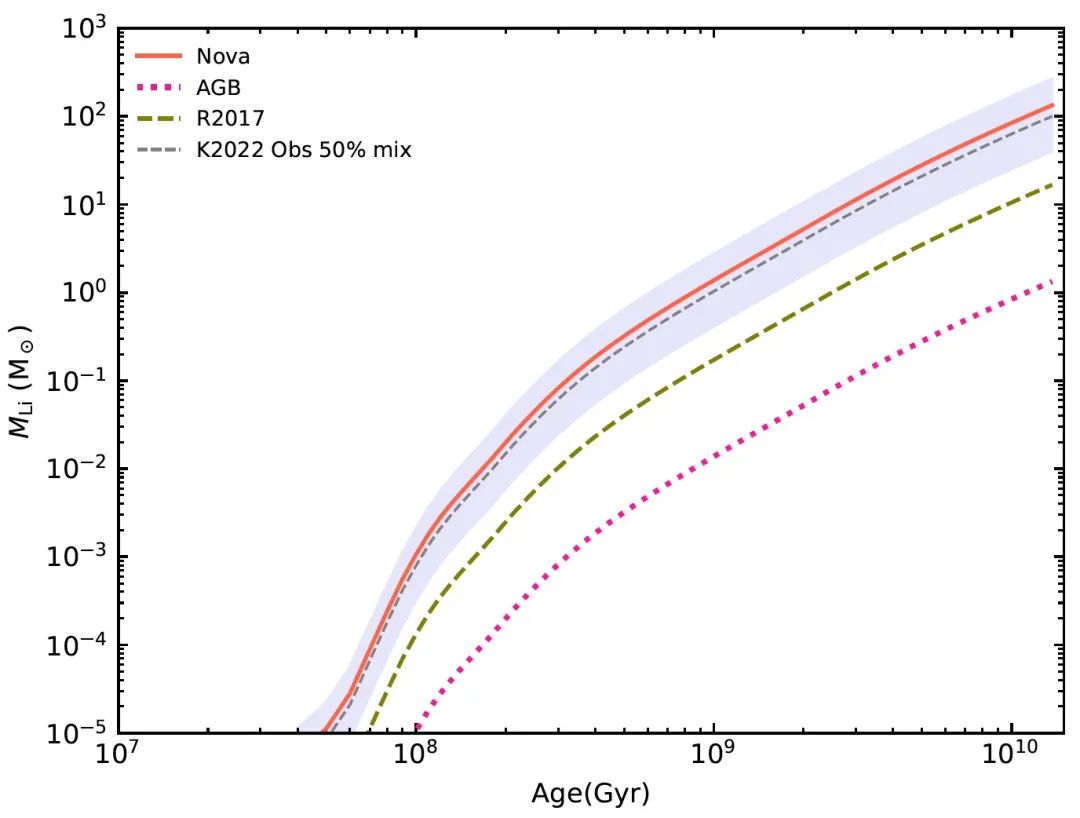

银河系锂元素(Li)的来源一直是个迷。由于在新星中发现了Li元素,人们对此进行了广泛的研究。然而,理论预言的Li丰度和观测的Li丰度仍存在很大差距。在本文中,作者利用恒星演化程序MESA模拟新星的演化,他们考虑了元素扩散效应以及增加3He的混合。在新星爆发时,元素扩散效应增强了元素混合效应,使得更多的7Be被混到白矮星表面,最终被抛射。比起先前的研究,作者的模拟中7Be的丰度大大增加,他们的结果可以解释几乎所有的新星。利用星族合成,作者研究了银河系Li的产量。他们发现,银河系新星爆发率是130 yr,由新星产生的的Li被抛射到星际介质中。星际介质中约73%的Li元素来自于新星爆发,而整个银河系中这一比例约为15%20%。这说明新星是银河系Li元素的重要来源。

银河系不同年龄时来自不同的源对Li的贡献。橘色的线代表本文的工作(即Nova),绿色和灰色虚的线表示Rukeya et al.(2017)和Kemp et al. (2022a)的模型结果,阴影区域为后者的误差范围。紫色虚线表示来自AGB的贡献。

文章链接:

四、APOGEE数据中缺乏质量间隙内的致密星双星系统

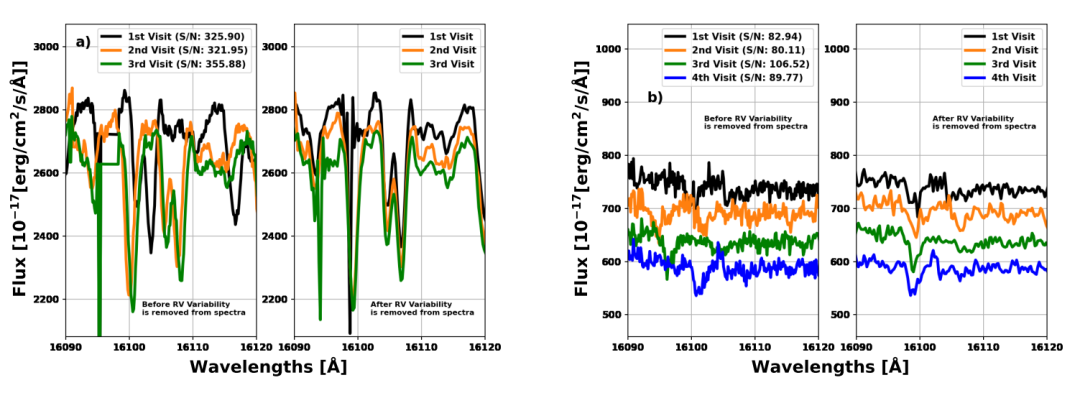

恒星的演化主要依赖于其质量,最终遗留的致密天体可能是白矮星(WD),中子星(NS)或者黑洞(BH)。虽然目前已经获得了大量这样的天体样本,但是对于区分这些天体种类的确切条件仍不够了解。尤其是低质量BH和大质量NS之间的界限,因为在2-5之间的致密天体非常少。为了探索这一区域,作者在APOGEE DR17的65.7万颗独立恒星的数据集中,寻找子星在多次观测中显示出较大视向速度变化的双星系统。作者识别出4751个可能的双星系统,并基于潮汐同步假设,估计了每个系统中“不可见子星”的最小质量。其中两个系统满足伴星质量,尽管作者认为没有一个是较好的质量间隙内NS或BH的候选体。

图(a)、(b)分别表示曾经识别和新识别的质量间隙天体中,将视向速度变化从多普勒频移中辨别出来。图(c)展示了本文挑选的候选体系统在总数据集中的分布。图(d)表示分别由潮汐同步和开普勒轨道参数两种方法估算的质量,颜色对应被观测次数。图(e)表示潮汐同步假设估计的质量分布。图(f)表示样本中双星占比随金属丰度的变化。

文章链接:

五、核塌缩超新星中和镍同位素的形成

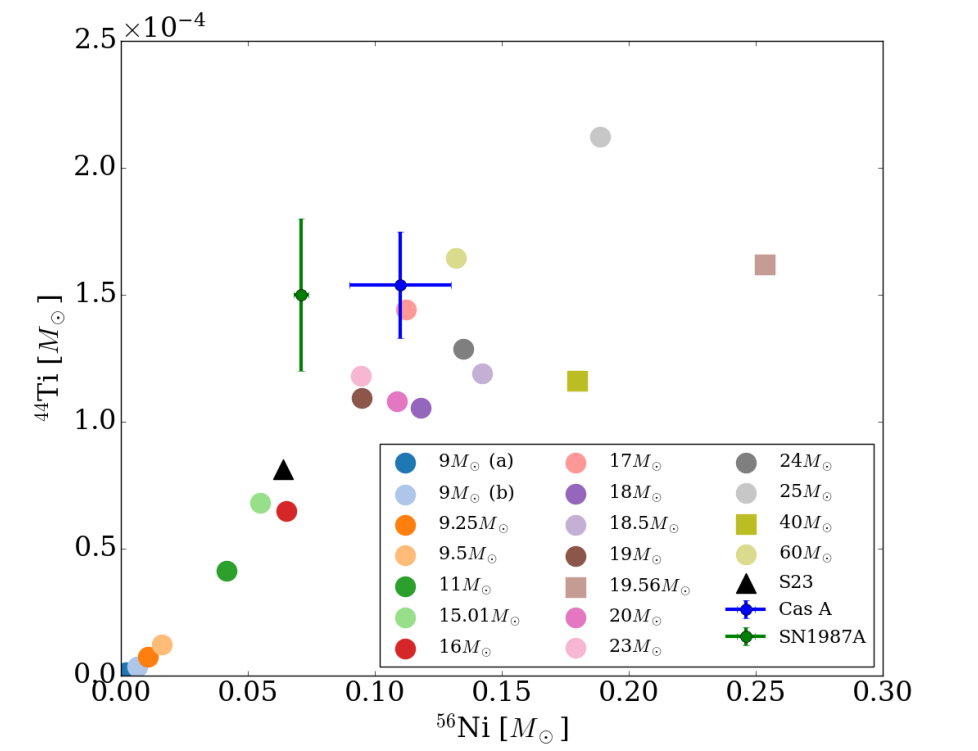

本文给出了18个三维(3D)核塌缩超新星(CCSN)模型的和镍同位素核合成的结果,模拟扩展至发生反冲后约20秒。作者发现,许多长期模拟能够产生与Cassiopeia A观测相似的比值,当前的超新星模型可以合成多达的。中微子驱动风和核心坍缩超新星3D模型中可能同时存在吸积和爆发是产生的关键因素。作者认为,先前的CCSN模型中产量不足问题将不复存在。此外本文还讨论了和稳定镍/铁比的形成,并将结果与SN1987A和蟹状星云的观测结果进行了比较。

3D理论模拟最终合成的和质量与Cas A、SN1987A观测的比较。其中形成黑洞(19.56和40)的模型用方块标记。黑色三角标记来自Sieverding et al.(2023a)的结果。3D理论模型可以很好地再现Cas A较高的和比值。此外,形成黑洞模型得到的较低的表明中微子驱动风对合成的重要性,因为形成黑洞的情形中微子驱动风是关闭的。

文章链接:

六、通过黑洞星团内的碰撞形成超大质量黑洞

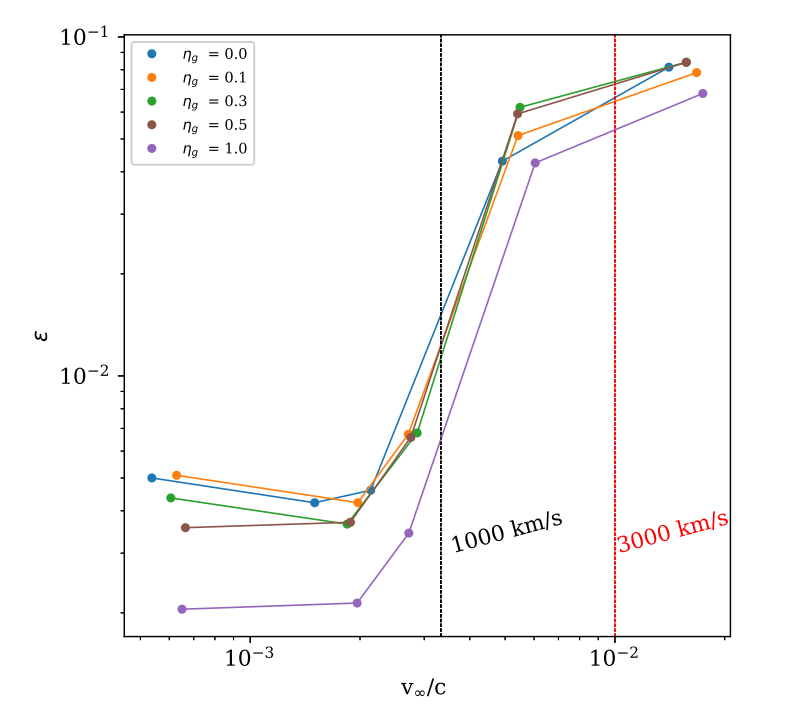

目前已经探测到超过300颗红移大于6的超大质量黑洞,它们常见于本星系中心,质量分布在之间。然而,它们的形成机制仍没有得到很好的约束。这些超大质量黑洞的一个可能起源是在密集的黑洞星团中通过并合形成,这是星系中心核恒星团的质量分层导致的结果。在本文中,作者对这种星团的演化进行了首次系统的研究,并考虑了外部引力场的影响。引力场可能由气体向中心区域的流入而产生,例如星系并合。作者发现,大质量中心天体的形成率主要受星团速度弥散与光速之比的限制,在现实系统中形成率可能达到0.05至0.08。结果表明这种形成通道可能是可行的,并可以提供至少的种子黑洞。作者认为,通过这种途径形成的种子黑洞应该在统计评估黑洞族群时加以考虑。

星团中的黑洞形成率(定义为最大黑洞质量除以总黑洞质量)随核塌缩时速度方均根与光速比值的变化。不同颜色表示采用不同的外部引力场。垂直线表示当假设方均根速度分别为和时与光速的比值。

文章链接:

七、EXO 2030+375的巨型爆发II:宽带光谱与演化

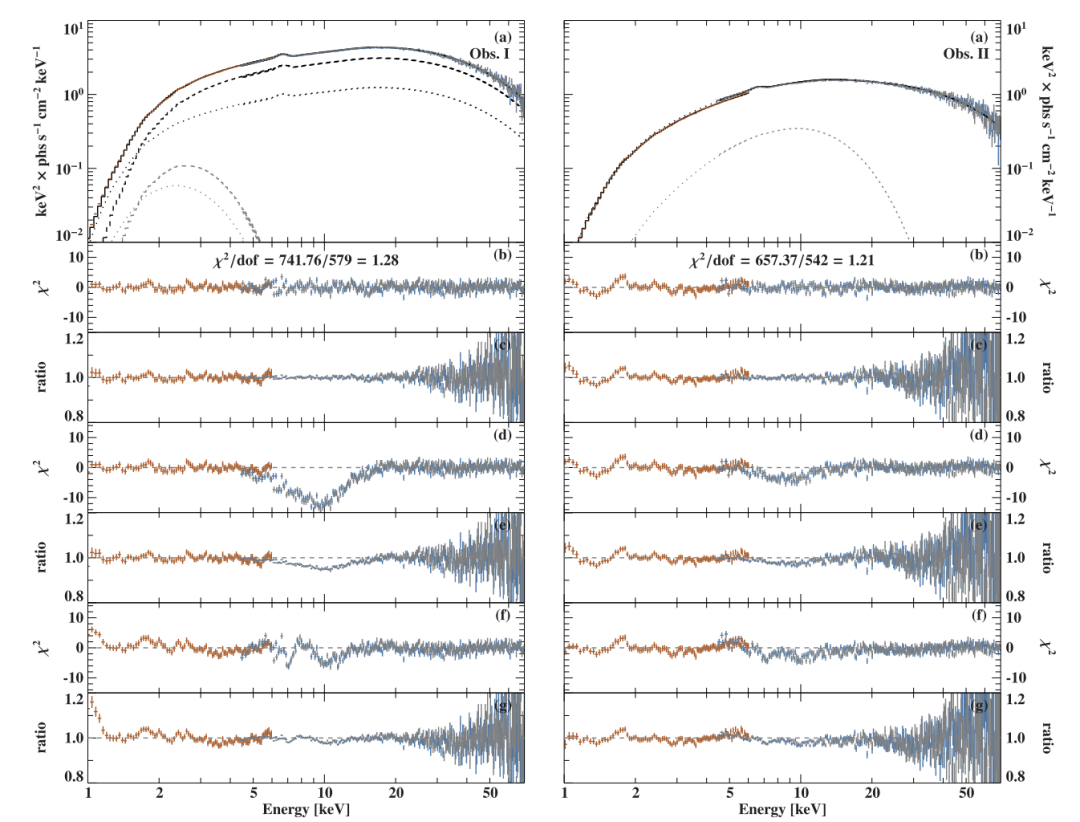

2021年,大质量X射线双星EXO 2030+375经历了一次巨型的X射线爆发,这是自2006年以来的第一次,峰值通量达到~600 mCrab(3-50 keV)。本研究的目标是探索爆发过程中的光谱演化,寻找可能的回旋共振散射特征(CRSF),并将光谱成分与吸积柱的辐射模式相关联。使用NuSTAR、NICER和Chandra在爆发峰值附近和衰退阶段观测的宽能段光谱,作者用已建立的经验连续谱模型描述数据并进行脉冲相位分辨的光谱研究。使用提出的几何辐射模型将谱的演变与脉冲相位进行比较。结果发现光谱硬化朝向较低的光度明显趋势,这是超临界区源所预期的结果。连续体的形状和演化不能用简单的指数截止幂律模型来描述,而需要额外的吸收或发射成分。作者确认了在两次NuSTAR观测中都存在~10 keV处的窄吸收特征。但由于没有谐频的特征,因此将此结果解释为CRSF仍然存在疑问。经验型能谱成分不能直接与来自吸积柱的已确定的肤色和成分相关联。

两次观测的的宽能段光谱。子图a:脉冲相位平均谱(左图为OBS1,右图为OBS2)。子图b和c:最佳拟合模型的残差和比率。子图d和e:在没有10 keV吸收特征的情况下评估的模型的残差和比率。子图f和g:没有 10 keV吸收特征的模型重新拟合的残差和比率。

文章链接:

八、NGC 1068外流-云相互作用产生的高能中微子辐射

作为最热门的高能中微子点,NGC 1068近年来备受关注。本文中,作者研究了该活动星系核(AGN)的中心区域,并提出一个外流-云相互作用模型,该模型可能可以解释观测到的中微子数据。考虑到NGC 1068中心超大质量黑洞 (SMBH) 附近的吸积过程,将会产生强烈的外流可能会与漂浮在冕区周围的云相互作用。外流物质携带的粒子将通过外流物与云相互作用期间形成的激波而被加速到非常高的能量。对于加速的高能质子,与冕和盘的背景光子场的相互作用以及与周围气体的相互作用将产生大量的高能射线和中微子。不过由于冕和盘中极其致密的光子场,新产生的射线将通过吸收而大幅衰减。在本研究的图景中,预期的GeV-TeV 射线辐射将被抑制到远低于中微子辐射的水平,这与NGC 1068的观测特征一致,而产生的1-30 TeV中微子通量可以很好地拟合IceCube数据。

文章链接:

九、Centaurus A的多时段X射线谱分析:揭开对铁发射线起源的新限制

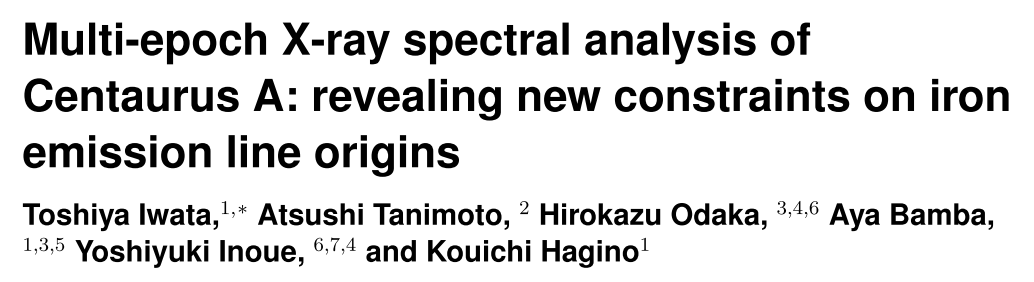

本文对射电星系Centaurus A进行X射线反响映射和光谱分析,以揭示其中心的结构。作者将来自Swift BAT的硬X射线连续谱的光变曲线与源自NuSTAR、Suzaku、XMM-Newton和Swift X射线望远镜观测的Fe K荧光线的光变曲线进行了比较。光变曲线的分析表明,反响映射研究中常用的高帽传递函数(top-hat transfer function)是不可能的。相反,这些光变曲线之间的关系可以通过具有两个成分的传递函数来描述:一个分量的滞后为0.19 pc/c,另一个源自 1.7"> 1.7"> pc,产生几乎恒定的光变曲线。此外,考虑到反射成分相对于主连续谱的时间延迟,作者分析了NuSTAR的4次观测和Suzak的6次观测谱。该光谱分析结果支持了反射物质是康普顿薄的, = 3.14 × 10 cm。这些结果表明,Fe K发射可能源自核心周围亚秒差距尺度的康普顿薄物质(可能是尘埃环)和距离更远的物质。

沿视线的氢柱密度(以 10 cm为单位)与XClumpy模型的光子指数拟合模型之间在90%置信水平的积分概率等值线。使用 10个MCMC样本估计轮廓。

文章链接:

内容整理: 无疾、CZhe、HUAHIU

发表评论