作者:台湾东华大学历史系副教授蒋竹山,感谢蒋老师授权!

一

近

来,全球史研究逐渐受到史学界的重视,无论从研讨会、工作坊、演讲或期刊专号,隐约都可看出这波史学的“全球转向”。此外,由近十年来所出版的讨论全球史研究动向的文章数量的增多,也可看出此趋势。例如《世界史、全球史和全球化的历史》一书就提出了“全球化史学”的概念,他们认为冷战结束后,史学界的显著变化之一是全球史的研究较以往受到关注。1980年代之后,世界史书写朝向两个不同路径。一个发展较早,约从1970年代到1980年代,以弗兰克、沃尔夫及沃勒斯坦等社会科学家为主,他们特别关心西方资本主义对世界上其他地区产生的影响。麦克尼尔代表了第二种取向,他较倾向将更早的历史发展纳入讨论。直到1990年代以后,“全球史”这个词汇才变得较为通用。

全球史研究的趋势有以下几个特点:首先,它挑战了过去民族国家史的书写限制,将视野扩展到地方、区域、国家及半球之间的彼此联系。其次,全球史研究跳脱以往宏大体系与理论的框框,许多兼具宏观及微观的论著开始受到重视。第三,全球史启发研究者以一种全球视野的角度来看问题,促进史学的各次级学科改采新的研究取向,举凡社会史、性别史、经济史、环境史、外交史、物质文化史都纷纷强调全球视野。第四,研究者不限于史家,多为跨学科的学者,主要涉及社会学、经济学、政治学、国际关系及地理学。第五,出现了全球史的专业学术期刊,例如《全球史期刊》。最后,全球史专门研究机构的陆续成立也助长了这波研究风潮。

有关全球史的研究,两岸史学界又较西方晚了十几年。双方发展步调不一,台湾的全球史研究才刚起步,大陆则已有高校的专门研究机构在积极推广。大陆的全球史研究有以下特色:(一)以世界史与史学理论研究社群为主,较少中国史相关著作;(二)课题集中在全球史与世界史的异同、全球史观、全球史与全球化的关联、全球史的影响、全球视野下的世界通史编纂、国际历史科学大会中的全球史、美国全球史学评介与历史教学、全球史与环境史家、全球史与民族主义史学、全球史家的介绍;(三)研究社群主要以中国社会科学院世界历史研究所及首都师范大学为首。

此外,近来的新作法是论文集形式的期刊书及读本的编纂。《全球史评论》为首都师范大学全球史中心所主办,于2008年发行第1辑。另一本值得介绍的是《全球史读本》,由首都师范大学教授夏继果与美国《世界史杂志》主编本特利主持编选。书中所收录的文章,多为西方学者的作品。全书分为全球史的概念、全球史的分期、全球史的主题、全球史上的中国四部分。这本书所关注的课题更能体现欧美史学“全球转向”的精华。近年来大陆史学界的全球史研究值得台湾地区借鉴。然而,美中不足的是,这些文章所探讨的论著较少涉及当前欧美的最新研究动态。例如这些文章常提到的学者多半为过往所熟知的研究者,像谈白银资本的弗兰克、研究“瘟疫与人”的麦克尼尔、持续探究世界史的本特利或以《枪炮、病菌与钢铁》闻名的戴蒙德。

上述书籍的出版或许可以反映当前西方史学的全球转向,而这种特色之一,即在于史学作品的“空间转向”——或者说是史学跨越民族国家的领土疆界,朝着区域、大陆及半球等空间发展。19世纪以来,专业史家倾向将世界历史划分为不同国家来考察。他们认为民族国家是历史分析的基本单位,常以国别史的面貌出现。然而,历史经验不仅是个体社会发展的结果,也是跨越民族、地域与文化界限的产物。近来史家为了要追寻世界历史内涵,会进而探究各地区之间和不同社会之间的交流互动所带来的影响,而改采以跨区域、大陆、半球、大洋和全球为单位的历史研究法。

有三种因素促进了民族国家史转向全球史。第一,全球战争和经济的变动让史家意识到民族国家和个体社会都不可能孤立自处,所有国家的命运都不可避免地被纳入了全球体系。第二,史家积累了欧洲以外地区的更多知识。第三,以往学术的专门化带来知识结构的破碎化,促使学者、政府和大众开始要求历史知识的整合。

威廉·麦克尼尔与贾雷德·戴蒙德

二

何

谓全球史?史学界似乎没有一致的看法。学界并非那么清楚“全球史”和“世界史”这两个概念究竟有何不同,往往这两个名称相互混用。全球史比较倾向于研究15世纪地理大发现以后的历史,特别是20世纪最后30年以来的全球化进程。事实上,全球史这个名词很早就已经出现。例如早在1962年,斯塔夫里阿诺斯就已经编撰了地理学著作《人类的全球史》;虽然标题有“全球的”字样,但正文用的还是“世界”这个词汇。

《新全球史》的序言曾提到:“‘全球史’也称为‘新世界史’,上世纪下半叶兴起于美国,起初只是在历史教育改革中出现的一门从新角度讲述世界史的课程,以后演变为一种编撰世界通史的方法论,近年来已发展成为一个新的史学流派,其影响也跨出美国,走向世界。”对有些学者而言,全球史和世界史有所区隔,但等同于“新世界史”,这个名称不仅是一种研究取向,更代表某种历史学派。本特利于2002年写过一篇文章《新世界史》,文中所谓的新世界史就是全球史,他还明确指出全球史的理论有四种,其研究课题涵盖:跨文化贸易、物种传播与交流、文化碰撞与交流、帝国主义与殖民主义、移民与离散社群。

已有愈来愈多的学者在题名中直接使用“全球史”名称或标榜“全球史的视野”。奥布莱恩认为全球史符合我们当代的需求,全球史回归影响的历史叙事使得学界具有普世性的世界观。但也有学者提醒,我们不能因为“全球史”一词在世界各地广泛使用就误以为人们对于这个名称的用法已有共识。塞森麦尔告诉我们,有学者认为“全球史”就是运用全球的视角审视人类的过去;有学者则坚持“全球史”主要是指“全球化的历史”。

目前历史学的数个次级学科如环境史、经济史、社会史、性别史、物质文化史及全球微观史,或多或少都受到这波“全球转向”风潮的影响。

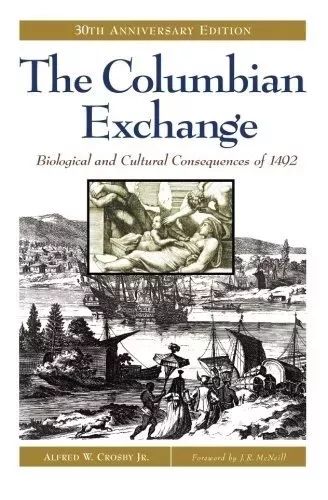

全球史的兴起最早与环境史有密切关联。1970年代环境史兴起以来,有关美国及世界各国的环境史论著大量出版。随着全球环境变化加速,学界渐渐发展出全球环境史概念,史家开始研究具有全球重要性的议题。例如,早在1970年代,克罗斯比的《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》一书就已颇有全球史研究的架势。这是一本结合医疗史、生态学与历史学的著作,探讨1492年哥伦布“发现”新大陆以来,欧洲人引进的动植物及疾病对美洲新大陆的影响。之后,他又写了《生态帝国主义》,进一步扩展了研究范围。

《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》

环境史学界对带有全球视野的环境史研究的称法不一,有的称之为“世界环境史”;有的则倾向与过往世界史相区别,另立新名为“全球环境史”。尽管用法不一,实则研究视野与课题并无明显差别。若从研究特色来看,可分为四种研究类型。一是以专题为主,从世界的范围进行研究,如格罗夫、拉德考、彭慕兰等人的著作。二是世界环境史,例如约翰·R.麦克尼尔与休斯的著作。三是将环境史与世界史相结合,例如《文明之网:无国界的人类进化史》,英国环境史教授阿梅斯托的《文明的力量:人与自然的创意关系》、《世界:一部历史》,克罗斯比的《写给地球人的能源史》。第四种是强调“大历史”,把人类史放在大爆炸以来的地球环境演化中来研究,例如克里斯蒂安的《时间地图:大历史导论》、斯皮尔的《大历史与人类的未来》。

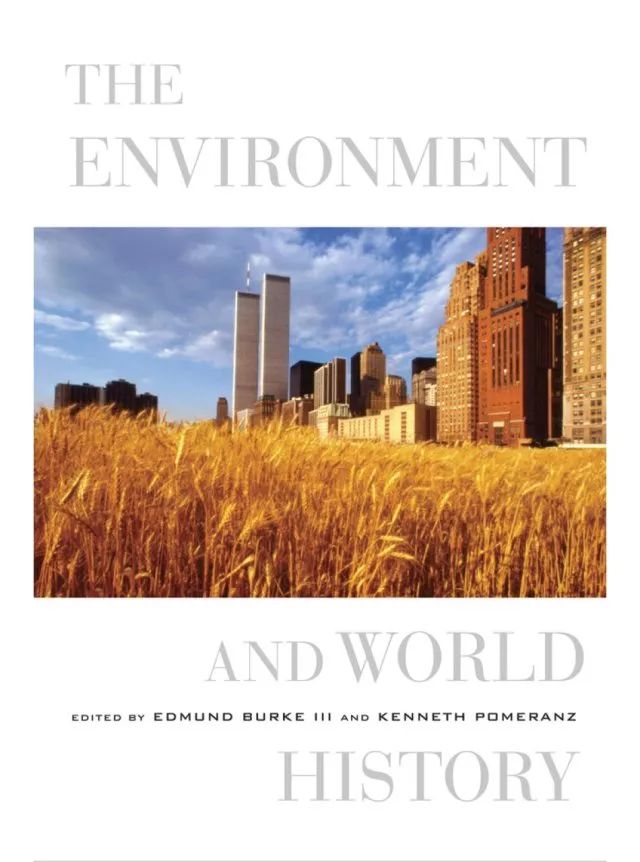

近来有关全球环境史最具代表性的著作是《环境与世界史》。此书的涵盖时间为近五百年,特别关注近代与现代的连续性。他们特别受到两本全球环境史的代表作——理查德的《近代世界的环境史》和约翰·麦克尼尔的《太阳底下的新鲜事》的启发。《环境与世界史》的主旨有三个:国家形成与环境史的关系;有必要将现代世界的发展置于人与环境互动的历史脉络中;区域政治经济与文化实践依然会影响全球转变。该书论及的大部分故事都与中国、非洲、拉丁美洲、俄国、中东及北非、南亚及印度等区域有关,这些区域中的国家相对比较贫穷。值得一提的是,该书汇集了一些原本只是区域研究的专家,经过主编的精心组织,这些人的研究主题开始具有全球史意味。他们普遍认为政治及文化定义下的区域并非唯一的分析单位。本书所探讨的区域既有国家,也有超越国家边界的区域。

The Environment and World History

经济史很早就进行了全球转向的努力。经济史的全球转向与美国加州学派彭慕兰的研究密不可分。彭慕兰的“大分流”可说是近来中国经济史与近代世界形成关系研究中最常被引用的概念。彭慕兰的大分流观点挑战了以往现代世界体系论者的欧洲中心论。他认为19世纪中期之后欧洲经济发展及其在世界上的统治地位的确立并不是欧洲的独特性所产生的结果,而是偶然性的结果。在19世纪之前,欧洲在政治、军事、社会或文化方面并没有获得超过中国、印度或奥斯曼土耳其的优势,而是19世纪的工业化大大提升了欧洲的实力。彭慕兰的理论并非凭空而来,在他之前,就已有王国斌与弗兰克的著作以这种观点在书写。王国斌认为工业化是一场不可预见的技术革新浪潮所带来的结果;而弗兰克强调工业化是尝试用机械设施来弥补劳动力不足所造成的。彭慕兰在两人的研究基础上,进一步指出欧洲工业化与世界统治地位都并非为不可避免的发展所造成,而是偶然机运所带来的意外结果。

在社会史方面,斯特恩认为社会史与世界史是过去几十年来有关重塑过往历史的研究取向方面所取得的最令人瞩目的两大领域。此处的世界史指的是新世界史,是种带有全球史观念的世界史,与古典的世界史相区别。《社会史与世界史:合作的展望》一文认为过去的社会史与世界史之间的紧张关系目前已有改善及缓和的趋势,两者间的区别已经逐渐降低。尽管社会史的研究范围已经扩展到非洲及拉丁美洲,但其主题仍是专注西欧及美国的研究。两者最大的分歧在于社会史家偏好较小的地理基础,所挑选的都是小的区域或国家的架构。他们所热衷的课题已经混合了大受欢迎的微观史,并且受到较为关注地理空间的文化与语言转向的左右。而世界史家的眼光则集中在特权精英,他们主要处理文明模式的历史,大多关注政治机构的背景、宏大观念及艺术表达,而对一般人的历史不感兴趣。当然,凡是关注贸易关系的世界史家和社会史家是比较接近的。尽管有这些紧张关系——因为狭隘的地理观,强调国内的架构,有些世界史家批评社会史家阻碍了一种全球的见解的获得,但社会史和世界史已经有了某些连结。已有一些社会史的个人作品跳脱了一般的空间限制。在社会史研究中,常关注殖民地奴隶历史的议题放在跨区域或全球的比较视野的脉络中探讨;而在世界史研究中,则开始强调殖民主义与世界经济对区域社会民众生活的影响这一层面。此外,世界史史学家对社会史有直接的贡献,其作品包括疾病的传播、食物的交流、移民以及环境变迁。

社会史的全球转向可以体现在日常生活史、社会组织与团体的历史、社会运动史及劳工史等方面。相较于斯特恩的社会史与世界史合作的主张,彭慕兰又提出更具体的建议,他在《社会史与世界史:从日常生活到变化模式》一文中主张世界史应当克服过度关注物质文化的取向,而将文化、政治、经济与环境结合在一起看待,其中一条便捷的路径就是与社会史相结合。

近来在性别史方面,有关性别研究的新诠释主要集中在家庭史、妇女史及性别史这三个研究领域与世界史的关系上。传统意义上那种集中于特定区域,社群、地区及国家范围的欧洲史写作,已为全球史取向的写作所取代。为了建立起一种世界史的普遍性叙事,传统的妇女史/性别史应该与非西方的批判史学进行跨文化的合作。以美国妇女史为例,有三种研究路径对于这个领域的学者愈来愈重要,分别是国际的、比较的及全球的视角。迈阿密大学教授弗雷德里克森认为这几种视角正在改变我们看待过往、现在及未来美国妇女史的经验的方式。由于过去一百年来,包括美国妇女史在内的历史研究,都是采取那种将国家的存在合理化的叙事手法,因此,当前的美国妇女史就是转而投入新的全球史研究取向的撰述,强调国际的、比较的及全球的历史取向。

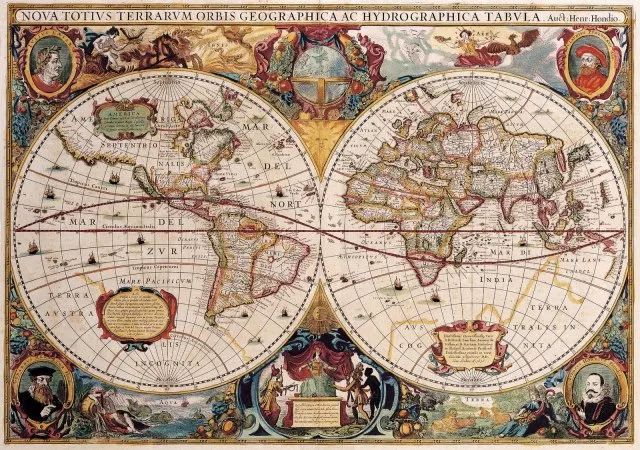

在物质文化史研究方面,可举卜正民的《维梅尔的帽子》为例。在今日全球化的趋势下,本书有三个意义,第一是从中国来看17世纪的世界史;其次是从17世纪开始,欧洲与中国之间的巨大隔阂首度开始消弭;第三是全球化并非当代才有的现象,我们有必要将视野往前推到17世纪全球化的初期,欧洲与中国的差别仅在于规模而已。卜正民在书末的跋文中提到该书不是一本专为中国史专家而写的著作。《维梅尔的帽子》更像一本全球史著述,而中国成了引领我们进入17世纪世界史的一扇绝佳窗口。17世纪的欧洲人前仆后继地找寻通往中国之路,这股热情影响了17世纪的历史进程。这也就是为什么该书的每幅图像中的物品,即使乍看与中国无关,但都内含中国因素的缘故,简而言之,就是富裕中国的魅力吸引了17世纪的世界。卜正民其实是透过中国去追寻17世纪的全球变迁足迹。

卜正民的《维梅尔的帽子》

全球史不仅只有宏观,其实仍可兼顾微观。有学者提出“全球微观史”之说,主张世界史的研究者要注意个人生命史的取向。安瑞德在《一位中国农夫、两位非洲少年及一位枭雄:全球微观史的研究取向》一文中提出了如何从全球视野来写个人历史的问题。安瑞德认为我们不太容易在《世界史期刊》及《全球史期刊》中见到这种类型的文章,那些关注个人的全球史研究反而都不是投身于世界史运动的研究者的创造。他举了三本著作为例,分别是史景迁的《妇人王氏之死》、柯蕾的《伊丽莎白·马什的磨难》及新文化史大家戴维斯的《骗子游历记》。这些著作为了探讨跨文化的联系及全球的转变,其焦点都集中于一位在不同文化间穿行及探险的人物身上。这种研究取向使得这些著述的可读性也得到了提升。

尽管全球史有以上研究特色,但史家也提醒我们,全球史取向对于史学的冲击或许被过于夸大了。无论我们如何思考民族国家已往的道德,或者其未来的可行性,但民族国家仍然代表了社会及政治组织的的重要历史形式。总之,在推崇全球史研究特色的同时,我们不该把民族国家史的叙事丢弃。虽然民族国家已不再是史家分析历史的最常见单位,但仍是相当重要的研究课题。全球取向可以给那些民族国家史研究者提供有效的修正方向,而不再视民族国家为一种特定历史。究竟全球史会将史学带往何处?史家亨特的最近看法可供参考:“全球史或全球转向不应该只是给学者提供了一种更宽广和更宏大的历史研究视野,还必须提供一种更恰切的研究视野。”这一看法或许是全球史研究未来要面对的重要问题。

发表评论