【编辑推荐】

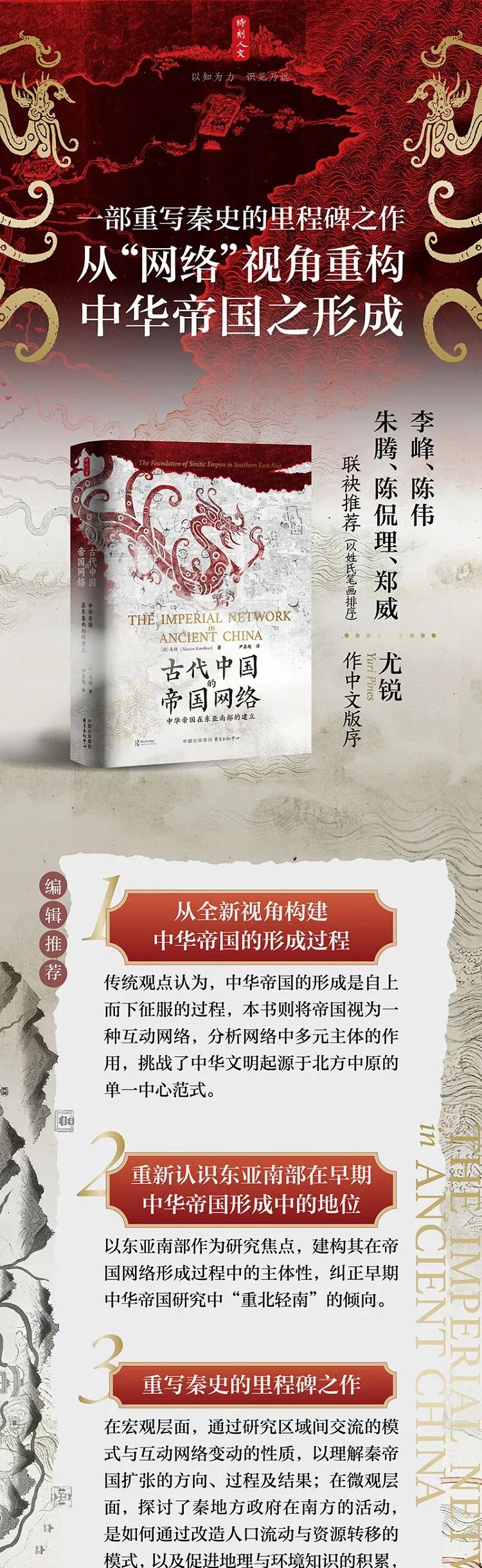

◎从全新视角构建中华帝国的形成过程

传统观点认为,中华帝国的形成是自上而下征服的过程,本书则将帝国视为一种互动网络,分析网络中多元主体的作用,挑战了中华文明起源于北方中原的单一中心范式。

◎重新认识东亚南部在早期中华帝国形成中的地位

本书以东亚南部作为研究焦点,建构其在帝国网络形成过程中的主体性,纠正早期中华帝国研究中“重北轻南”的倾向。

◎重写秦史的里程碑之作

在宏观层面,通过研究区域间交流的模式与互动网络变动的性质,以理解秦帝国扩张的方向、过程及结果;在微观层面,探讨了秦地方政府在南方的活动,是如何通过改造人口流动与资源转移的模式,以及促进地理与环境知识的积累,从而影响帝国社会经济的。

◎文献翔实,言必有据

广泛运用里耶秦简等出土文献、传世文献以及考古资料,吸纳多项最新研究成果,学术视野广阔,学术分量厚重。

致谢

本书源于我博士学位论文中的一章。首先请允许我向我在哥伦比亚大学(Columbia University)的导师李峰教授,以及论文指导委员会的郭珏、万志英(Richard Von Glahn)、叶山(Robin D. S. Yates)、曾小萍(Madeleine Zelin)四位教授表达感激之情,感谢他们的悉心指导并对博士学位论文初稿提出了诸多宝贵意见。尤其令我感动的是,郭珏教授还慷慨地分享了她正在进行中的有关长江中游地区复杂社会早期历史的研究成果,她运用区域的方法理解古代东亚政权建设的思路让我受教至今。而我有限的地理信息系统(GIS)技能则要归功于“城市人文制图”(Mapping for the Urban Humanities)的组织者与指导者,这个数字制图集中研习班由哥伦比亚大学主办,并得到安德鲁· W. 梅隆基金会(Andrew W. Mellon Foundation)的资助,我有幸在2017年春夏参与其中。

本书完成于我在德国任教期间。自2017年起我任教于海德堡大学(Heidelberg University),在那里获得了纪安诺(Enno Giele)教授的友谊与支持。无论是学校午休期间在他的办公室里,还是在往返各种学术活动的列车上,与他的交谈都令我颇受启发。在海德堡大学汉学系(Institute of Chinese Studies),我们早期中国(Early China)小团队的同事们志同道合,共同营造了温馨友好的独特氛围。我尤其感谢金兰中(Nanny Kim)、韦莎婷(Jeanette Werning)、史达(Thies Staack)、孙慧和唐俊峰。

本书的部分研究成果曾先后在以下学术会议与研讨会上宣读和讨论:2019年夏,由安可(Anke Hein)、傅希明(Christopher Foster)在牛津大学共同主办的“秦帝国的表征”(Representations of Qin Empire)研讨会;谢藏(Armin Selbitschka)、哈克(Yitzchak Jaffe)在慕尼黑大学(University of Munich)组织召开的“层累的中国文化与早期中国研究”(Cumulative Chinese Culture and the Study of Early China)研讨会;以及同年后续两场关注古代欧亚跨区域互动的会议,即斯塔·冯·瑞登(Sitta von Reden)与“BaSaR:超越丝绸之路”(BaSaR :Beyond the Silk Road)项目团队在弗莱堡大学组织召开的“边缘经济:区域、帝国与全球尺度下的边疆地区进程(公元前300年—公元300年)”(Economies of the Edge :Frontier Zone Processes at Regional,Imperial,and Global Scales[300BCE—300CE])会议和王廉明在海德堡大学组织的“丝绸之路之前:公元前一千纪的欧亚互动”(Before the Silk Road:Eurasian Interactions in the First Millennium BC)会议。感谢会议的组织方、受邀者,以及对我论文提出意见或建议的各位专家学者。

本书各章节的写作是在2017年至2021年间完成的,但大部分基础工作从2011年就已开始,包括在长江中游、四川省及中国南方其他地区开展的实地调查。我对许多中国学者不胜感激,他们帮助我制订并实现了上述行程计划,其中一些行程深入到当时较难抵达的地区(交通条件如今已大为改善)。以下名单未能详备,疏漏之处,敬请谅解:方勤、张春龙、龙京沙、关宇、胡新生、贾飞、简斐、刘勇、石涛、龙裴然等。在博士学位论文写作初期,我有幸在武汉大学简帛研究中心度过了2016—2017学年。我很享受中心主任陈伟教授的热情接待,并与许多在武汉大学、华中师范大学工作的学者进行了长时间富有成效的交谈。我特别感谢徐少华、宋华强、鲁家亮、郑威、郭涛与雷海龙分享他们对长江中游地区考古和出土文献的见解。我在武汉大学的研究还得到了中外语言交流合作中心“新汉学计划”的慷慨资助。

我对中国古代出土文书的兴趣,开始于2008年至2011年在北京大学攻读硕士学位期间,这主要得益于蒋非非教授的讨论课与读简班。从那时起,与蒋教授的交流一直激励着我对出土文书提供的大量有关早期中华帝国基层社会生活的信息展开研究。这些年来,蒋教授也成为了指点我在中国研究和生活的好朋友。如果没有她的指导和友谊,也就不会有如今呈现在大家面前的这本书。

持续的疫情导致了身心上的隔离,除此之外,自2020年下半年至今,对大学图书馆的访问仍受限于时日不定的官方通知。在这种情况下,要想将研究工作继续进行下去,同行间的资源共享是必不可少的。对此,我要感谢蒋非非、郭珏、林志鹏、凌文超、雷海龙、乔丹·克里斯托弗(Jordan Christopher)以及其他诸多学者与友人的帮助。

我还要特别感谢通读本书全稿并作出评议的友人与同事们:钱德樑(Erica Fox Brindley)与艾丽娜(Arina Mikhalevskaya)对个别章节提出了深思熟虑的意见 ;尤其要感谢安可(Anke Hein),她从科研、教学与育儿的百忙之中抽出时间全面审阅了整部书稿,她的批评与建议帮助我极大地完善了本书。感谢朱腾推荐了本书的译者尹嘉越。在翻译出版过程中,译者尹嘉越、责任编辑朱宝元先生和荣玉洁女士,不辞辛劳、反复沟通,保证了本书的顺利出版。当然,所有遗留的舛误、差错及疏漏均由我本人负责。

最后,也是最重要的,若没有家人长久以来的帮助与支持,我的学术之路和本书的完成都是难以实现的。我的妻子安娜·西茨(Anna Sitz)在本书出版前的几年里让我充满了喜悦和幸福。

【内容简介】

本书以秦汉帝国为主要研究对象,并试图证明中华帝国的建立是一个基于网络的过程,展现了长江以南早期区域间交流的地理环境,如何影响了中华帝国扩张的方向。

本书的首要目标之一是,根据传世文献、考古证据、出土法律文献及里耶档案文书等大量资料,将有关长江以南中华帝国早期势力的广泛且多元的文献证据,与重构公元前后数百年间东亚南部互动空间的历史学、考古学叙事相结合。本书主要关注公元前3世纪晚期秦向长江以南扩张及紧随其后的一段时期,从网络视角探讨了帝国的形成,并将其视为根植于东亚大陆上,通过文化、经济与政治军事关系联系起来的各社群之间长期互动的过程。对于中华帝国克服恶劣环境、瘟疫及后勤方面的困难,以巩固对长江以南亚热带地区的统治而言,这一网络被证明至关重要。本书也首次探讨了古代东亚帝国网络与远距离互动框架之间的相互影响,是怎样塑造了中华世界的政治经济发展轨迹及其对欧亚全球化的参与。

《古代中国的帝国网络》共8章,围绕早期帝制国家的形成、世界体系模型的适用性以及对帝国的比较研究所展开的讨论,对东亚研究、考古学及历史学研究具有重要的启发意义。

【名家推荐】

南方地区的加入,在中华帝国的形成历史上占据着重要的地位。与过去大多数著作中将这一过程描述为由秦帝国发起的军事征服不同,马硕此书将其描述成为一种经济、文化、人口流动和行政网络的延伸,乃至于秦帝国对既有网络的参与和利用。马硕先生不仅精研包括里耶秦简在内的秦汉简牍文献,而且谙熟西方各种政治和经济史理论,视野宽广,因此他写出来的秦汉史往往有让人耳目一新的感觉。特别值得推荐的是,他基于里耶秦简,揭示了秦帝国地方行政和市场的互动(或者说国家对市场的直接深度参与及市场经济对国家行政的关键支撑作用),让我们看到了早期中华帝国的运行机制和其深层逻辑。与地中海地区的古代帝国相比,这可以被看作是早期中华帝国的重要特点之一。——李峰 哥伦比亚大学东亚语言与文化系教授

通过对先秦、秦汉时期考古资料、出土简牍和传世文献的深入研究,该书作者马硕博士主张,早期中华帝国的发展植根于此前长达数百甚至数千年历史的跨区域互动网络,秦国的地理位置正处于包括长江流域在内的多个互动网络之间,这一特点对理解其征服、行政措施与经济政策而言至关重要。《古代中国的帝国网络》以边疆地区作为研究焦点,指出帝国的许多关键制度与管理机制形成于边疆地区,军事行动与行政管理追求的目标是将边疆人口纳入帝国管控的社会中,并开发利用边疆的资源。与既往研究偏重从帝国中央政府的角度“俯视”被兼并地区不同,该书从基层社会的角度分析秦汉帝国在长江以南扩张的历程,分析东亚南部各地区的人口为何参与或退出帝国所创建的网络。作者认为,中国史始终是世界历史中重要的活跃因素,秦汉时代中国南方地区的经济转型加强了跨区域远距离的经济交流,开启了中古早期的“全球化”。——陈伟 武汉大学人文社会科学资深教授、简帛研究中心主任

《史记》《汉书》等历史巨著在论述早期中国的政治、社会、经济、文化的变迁时往往秉持着以黄河流域为中心的叙事立场,但不断出土的考古文化遗址及金石、简牍文献却一再提醒人们注意传世史著眼中的早期中国的边疆对先秦秦汉文明之形成的深刻介入。马硕的大作显然对此有着足够的认识,并在综合利用传世及出土文献、考古资料而对早期中国的文化区系展开长时段观察的基础上将秦汉帝国视为由若干地域构成的网络,进而以其南部领土的社会治理实态为例,把早期中华帝国的运转理解为各地域间就军事、资源、人口等因素展开广域交流的宏观图景,修正了关于秦汉帝国之“中心”与“边疆”的习惯性界定。更难能可贵的是,此书还试图从对早期中华帝国发展史的解读出发反思“世界体系”等术语在早期帝国史研究中的应用,表现出了作者的令人钦佩的理论雄心。——朱腾 中国人民大学法学院教授

本书采用“帝国网络”概念,克服自上而下的单一视角,在“统一”和“征服”之外提供了第三种叙事。书中探讨了经济交通、资源交换和文化交流方面的丰富现象,体现出网络中多元主体的能动作用。作者以统摄黄河与长江两大流域的超广角镜头,重构江南山地从进入华夏政权的互动网络到成为帝国领土的千年历史;又以过人的语言能力和学术精力,广泛汇集中、英、日、德历史、考古和出土文献等多领域的研究成果,言必有据,帮助读者一窥国际学术的前沿风景。可以说,本书的译介为中文学界引入了双重的“大视野”。而在微观上,作者独具慧眼地关注新地迁陵的货币化以及粮食、金属和动植物资源的开发等问题,在史料稀少而颇显沉寂的中国早期经济史领域中探索新路。这些都将启发有关秦汉乃至整个帝制中国历史的思考,并刺激我们的研究在精耕细作之上,大刀阔斧,别开生面。——陈侃理 北京大学中国古代史研究中心长聘副教授

有关长江流域及以南如何逐步成为中华帝国之一部,传世文献记载的历史过程充满了单向的军事扩张与征服,而南方出土的文献材料则提供了丰富的细节。马硕先生的这部书不同于传统叙事方式,从更宏阔的东亚大陆的地理维度,讨论了新旧领土内各社群在文化、经济、政治军事方面的互动情形,进而提出中华帝国在东亚南部的建立是一个基于空间网络的过程;同时充分结合秦汉简牍文书,主要以迁陵县为例,探索了地方政府在南方如何通过改造人口流动与资源转移的模式来实现对社会经济的影响。该书既展现了作者在早期中国研究方面的理论成就,又反映了作者在史学微观分析方面的卓越能力,特别是所倡导的将传统的秦汉帝国南方边境研究转换为中华世界新的经济与文化核心的重构研究,令人印象十分深刻。——郑威 武汉大学历史学院历史地理研究所教授

【作者简介】

马硕(Maxim Korolkov),俄罗斯历史学者,1984年生,2007年毕业于莫斯科大学历史学系,2011年获北京大学历史学硕士学位,2020年获哥伦比亚大学历史与东亚研究博士学位,2015—2017年先后为加州大学洛杉矶分校、京都大学、武汉大学简帛研究中心访问学者。专攻先秦晚期至早期帝制中国历史,研究聚焦于古代至中古东亚帝制国家形成时期的经济与制度变革,以及帝国边疆区域历史。现任德国海德堡大学前现代中国史助理教授。著有《古代中国的帝国网络:中华帝国在东亚南部的建立》(The Imperial Network in Ancient China: The Foundation of Sinitic Empire in Southern East Asia, Routledge, 2022)、《古代东亚南部的制度与环境:公元前3000年—公元300年》(Institutions and Environment in Ancient Southern East Asia, 3000 BCE–300 CE, Cambridge University Press,Cambridge Elements series,即将出版)。译注有张家山247号汉墓出土《奏谳书》(俄文)。正在研究由德国科学基金会资助的课题“开创中国经济:中华帝国形成时期的经济变革(公元前4世纪—前2世纪)”(“Inventing the Chinese Economy: Economic Change in the Formative Period of Chinese Empires, Fourth to Second Century BCE”)。

【目录】

中文版序 尤锐(Yuri Pines) i

致谢 i

插图目录 v

表格目录 vii

历史年表 viii

第1章导论 1

理论框架 :网络、世界体系、边境 6

学术背景 :研究东亚南部的新方法 10

秦帝国的兴衰 :被忽视的成就与悲剧?14

看待秦帝国的两种视角 16

出土文献及其背景 22

内容概要 24

第2章帝国之前 :长江中游的互动空间 47

地理概况 49

长江中游互动空间的出现 51

从互动空间到领土国家 57

结语 :互动、巩固与扩张 69

第3章战国时代秦的南向扩张 87

一个意外的战略转向?88

从连通到征服 89

南下 :秦国抵达长江中游 98

对楚国的战争(公元前4世纪中叶至公元前221年) 100

整合长江以北所征服的领土 104

结论 :帝国扩张的长期视角 108

第4章秦帝国在南方:领土、组织与挑战 121

故地与新地 :秦帝国领土 123

多变的南方边疆 129

长江中游以南的行政组织 132

来自内部的挑战 :叛乱、动荡及人口控制 137

结论 :内部分裂?142

第5章南方的地方行政 155

秦征服前夕的酉水流域 157

迁陵县的领土行政 160

聚落与里 165

强制移民与非自由民 170

政府支出与货币化 176

结论 :国家权力的地方维度 179

第6章资源与资源开发 191

农业资源 193

金属 204

植物、动物与野生动植物制品 207

结论 :帝国的原料 212

第7章秦以后的南方边境 227

秦崩之后 :公元前2世纪初的东亚政治空间 229

汉朝对南方的重新征服 239

帝国网络的成熟 :汉帝国在东亚南部的人口、政治与经济地理 243

结论 :帝国网络与中华帝国南方轮廓的波动 253

第8章 结语 网络、帝国、世界体系 :东亚南部与早期中华帝国的动态 273

东亚世界体系的形成 :从帝国网络到世界体系?274

超越边疆 :东亚南部半外围地区的转型及中华世界体系的发展 280

附录 297

1 迁陵县人员来源 297

2 迁陵县稟食记录 305

3 公元2年至156年间南方诸郡户籍人口的增长 315

参考文献 319

索引 359

译后记 373

经典课程:提高自己的知识水平

北大医学部教授:如何活得长、病得晚、老得慢、死得快?

全球视野下的中华文明

东亚巨变500年——中国、日本、朝鲜半岛与现代世界的关系

这就是心理学——改变人类心灵探索史的十位大师

梦见坠落、掉牙、被追赶……这10种梦隐藏着你的哪些秘密?

中国方言——一部文化史

欧洲文明史50讲

从《诗经》到《红楼梦》:10位复旦顶尖教授带你读50堂国学经典课

《统一与分裂》之后,葛剑雄又提供了哪种看懂中国史的方法?葛剑雄:读懂人口,才能读懂中国历史西方政治史上最重要的 25 本书,都在这里了

社会学看中国:传统与现实

诺奖得主揭晓背后,人类的终极问题是什么?

周濂·西方哲学思想100讲

20世纪思想的启示与毁灭

发表评论