世界是多元的,文明在交流中相互融合、再造。这一过程不仅发生在日益全球化的当下,也存在于人类历史长河的各个阶段。了解、学习其他文明世界的成果,才能更好地审视自身。“世界”栏目,希望为读者呈现关于世界各个文明区域的完整图景,丰满我们对世界的理解。

非洲大陆有着悠久而辉煌的历史,然而在近代的书写中,对非洲有着广泛的误读与偏见。这种偏见建立在种族主义观念之上的奴隶贸易和殖民主义,促使了非洲的文明被刻意抹杀。本期的“世界”栏目推送北京大学国际关系学院李安山教授《非洲文明:被人遗忘的历史》一文,重读17世纪以前的非洲文明。本文选自李安山教授新著《非洲现代史》的"绪论"。

非洲文明:被人遗忘的历史

文 / 李安山

只有证明了一个地区、国家或大陆的落后,才能使它成为西方主导的“现代化”的目标。这种证明需要一种普世标准吗?如果需要,西方发展道路理所当然地被作为这种标准。这是一种历史的谬误,非洲为此付出了沉重的代价。更准确地说,这是“现代化”理论的逻辑前提的谬误。实际上,与其他地区一样,非洲曾在人类发展进程上扮演过适合自己的角色,有过辉煌的历史。

(一)历史学家的谬误

古罗马历史学家、《博物志》的作者老普林尼(Pleny, the Elder, 公元23-79年)说过一句名言:“非洲总是不断有新鲜事物产生。”当代非洲历史学家基-泽博(Ki-Zerbo)认为:

非洲和亚洲从南方古猿和直立猿人时候起,在世界历史的前150多万年中,曾经站在进步的前沿。现在我们知道,非洲既是作为地球上最高贵物种的人类出现的主要地点,又是政治社会出现的主要地点。但是,在史前时期所起的这种卓越的作用,在最近的两千年的历史时期,被一种以被剥削和沦为工具为特征的发展‘规律’所代替了……在非洲,这种创造活动,几百万年前就已开始的人类的自我创造活动,仍在进行着。[1]

培根说过:历史使人聪慧。历史学家是否也会犯错误呢?当然。由于他们掌握着记录过去和解释过去的话语权,他们对历史的误读或荒谬解释往往更为有害,从而影响人们对自身历史和他人历史的理解。

现实中,这种对非洲的误读与偏见有着深远的历史根源和广泛的社会基础。

▴

[德国] 黑格尔《历史哲学》

Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte

黑格尔是著名的辩证法大师和历史学家。然而,他对非洲历史的无知和由此而生的偏见却留下了不光彩的印记。在《历史哲学》中,他一方面承认自己对非洲“几乎毫无所知”,另一方面却随意地使用关于黑人文化的零散资料,突出其落后面,并得出结论:非洲是一个仍处于“幼年时代的地方,还笼罩在夜的黑幕里,看不见自觉的历史的光明”,“自然不可能会有什么发展,什么文化”。在对世界各种文明的描述中,非洲被排除在外,“因为它不属于世界历史的部分,它没有动作或者发展可以表现”。[2]

埃及的文明已经成为一种不可否认的事实。随着撒哈拉以南各种非洲文明见证(如麦罗埃废墟、大津巴布韦遗址、诺克文化以及热带非洲诸古国)被早期白人殖民者或后来的殖民主义者“发现”,对非洲历史的解释由“空白论”转为欧洲人类学家的“含米特理论”。[3] 这种理论认为非洲文明是外来文明,为含米特/闪米特人创造,而含米特人/闪米特人属于高加索人种。据学者考查,含米特人的概念源自《圣经》,在18世纪以前等同于尼格罗人。拿破仑征服埃及后,殖民主义的需要使西方人逐渐将含米特人划归高加索人种。然而,鼓吹含米特理论的学者们从未在含米特人的特征上达成共识,他们或强调游牧为其专门职业,或突出其语言和宗教特征,有时则将肤色、身高、头盖骨或头发质地等体质特点加在一起来形容含米特人/闪米特人。[4] 总之,这些解释的目的似乎只有一个:非洲的所有文明成就是含米特人/闪米特人带来的。这种理论在很大程度上为殖民主义统治提供了合法依据。

这种非洲历史“空白论”或非洲文明“外来说”对后来的世界史研究有很大的影响。牛津大学的特雷沃尔-罗珀教授在1963年11月一次广播讲座中认为历史是一种“有目的的运动”,而非洲缺乏的正是这种运动,“可能在将来会有非洲历史可以讲授,但目前还没有,只有在非洲的欧洲人的历史。其余是一版漆黑,……而黑暗不是历史的题材。”[5] 我们现在可以坦言:他的话是无知加偏见。这无疑是在重复黑格尔的观点。这种以欧洲人的文明标准来衡量非洲乃至其他文明的做法是一种典型的“欧洲中心论”,将文化传播视为文明产生之唯一方式的地理传播主义缺乏说服力。[6] 这也表现出他对非洲古老文明的漠视,可以说是“空白论”和“外来说”的翻版。直到今日,否认非洲文明史的幽灵仍在我们的头上徘徊。萨科齐2007年7月在当选法国总统后首次访问非洲时,在塞内加尔谢赫.安塔.迪奥普大学讲演时居然认为“非洲的悲剧在于非洲人从未真正进入历史”。[7] 这既是一种无知,也是一种傲慢,更是对非洲文明的蓄意污蔑。

非洲有历史吗?回答是肯定的。更重要的是,非洲文明有着自身特点。先让我们来看看古代非洲在人类古代文明史上的表现。

(二)人类起源:非洲的优势

研究人类起源的古人类学家和考古学家对人类起源探索的证据来自三个方面。其一,早期进化各阶段的人类化石。其二,通过有形的产物、工具和艺术品体现的人类行为。其三,从1980年代开始出现的分子遗传学的解释。人们多年对人类起源的探索已经提出了三种假说:“多地区起源说”、“走出非洲说”和“线粒体夏娃假说”。

“多地区起源说”是一种多元说,即认为现代人的起源是包括整个旧大陆的事件,现代人出现于任何有直立人群体的地方。智人在各大洲逐渐进化成现代人,并伴有基因交流。

“走出非洲说”认为现代智人在近期产生于非洲,很快扩张到旧大陆的其余部分,虽然可能在某种程度上与当地已有智人前的人群杂交,但非洲现代智人取代了已存在于世界其他地区的直立人和远古智人。这些人群的遗传根源浅,均来自晚近才在非洲进化出来的单一人群。

“线粒体夏娃假说”是1980年代出现的新的现代人起源假说,它基本上支持“走出非洲说”,但否认杂交的可能。根据这种假说,当现代人群迁移出非洲并在数量上不断增加时,他们完全取代了当地已有的现代人以前的群体。移民与当地人群之间的杂交可能性极小。

▴

头骨,距今380万年

埃塞俄比亚出土

非洲历史是人类历史的一部分。非洲是人类起源地(之一)。虽然存在着有关人类起源的“一元说”和“多元说”,但目前研究已经证实三点:非洲发现的人类早期演变的头盖骨化石系列最为齐全(2200万年前的类人猿-200万年前的人类物种); 近20多年的分子遗传基因研究为人类起源于非洲提供了多种新证据;语言学研究也推论世界语言源于非洲。[8]

(三)非洲文明:历史的见证

▴

颓废方丹岩画

位于纳米比亚的西北部地区

岩画是记录人类想象力的最早证据。非洲是保存着人类岩画最大存量的大陆,共有超过1,000万幅岩画分散在广袤的大陆。它也是岩画历史最早的大陆之一,在纳米比亚发现的一些有关动物题材的岩画已有27,000年的历史。这些岩画具有强烈的自然主义风格,往往与当地的原始宗教有某种联系,反映的是人与自然的关系或人与人的关系。被现代人类学家普遍认为最为原始的南部非洲的桑人(San, 因生活在丛林而被早期欧洲殖民者蔑称为“布须曼人”,Bushmen)却创造了极富艺术魅力和现实主义特点的“布须曼岩画”(Bushmen rock-paintings),包括岩刻和岩画两种。包含各种人物形象和动物形象的岩刻造型生动,散布于沿卡拉哈里沙漠东部以南的荒野岩石或干涸河床的铁石上,内容多为动物造型,有长项鹿、大象、斑马、角马、羚羊、野猪、狒狒、驼鸟、飞禽等。岩画中则除动物之外,还有各种人像,或从事狩猎,或从事生产,散布于奥兰治自由邦、德兰士瓦省、开普省以及邻近的纳米比亚、津巴布韦和莫桑比克等国。这些岩刻和岩画的创造年代始于公元前6000年。金属冶炼技术是古代非洲文明的亮点之一。从约公元前500年开始出现的炼铁术在非洲如此普遍,以至使考古学家启用了“非洲铁器时代”这一专有名词;古代的黄金冶炼使非洲成为欧洲人梦寐以求的地方;青铜的冶炼更使非洲艺术达到炉火纯青的地步。[9]

▴

贝宁雕塑(Benin sculptures)

青铜

以诺克文化为代表的非洲古代赤陶雕像曾在欧美引起骚动。[10] 曾被英国殖民主义者从贝宁城掠夺的2500件以用固蜡法制作的青铜制品和精致的象牙雕刻为代表的非洲艺术品至今还存放在大英博物馆里。德国学者弗罗贝纽斯在1910-1912年在尼日利亚发现了一件精美绝伦的青铜头像。人们为它们那巨大的表现力所震撼,宽大而突出的前额、短小而扁平的鼻子、厚实而性感的嘴唇以及充满生命张力的想象、极为夸张的手法、看似变态的造型。欧洲现代艺术在诸多方面受到非洲艺术的熏陶和影响。非洲雕刻的独特风格给了毕加索(P. Picasso)极大的震撼,使他有机会创造了别具一格的立体画,马蒂斯(H. Matiss)明显吸取了丰富的非洲艺术营养而创立了野兽派,布朗库西(Constantin Brancusi)在受到诺克雕刻的强烈影响后自创一派而被称为抽象雕刻的“鼻祖”,英国著名雕刻家亨利·穆尔(Henry Moore)的作品渗透了非洲石雕古朴、形象和夸张的风格。即使是西方艺术评论家也认为,“西非给世界艺术宝库做出了自己的独特贡献。”美国评论家斯威尼指出:“非洲雕刻的传统艺术是无与伦比的。”[11] 此外,非洲的音乐、舞蹈和文学为世界文明的百花园增添了无数奇葩,为人类的艺术发展作出了重大贡献。

▴

贝宁雕塑(Benin sculptures)

青铜

(四)非洲文明:历史的见证

埃及文明的伟大已为世人公认。古代苏丹的努比亚文明曾产生过打败古埃及王朝的国王佩耶,这位历史上被称为“黑人法老”的佩耶于公元前8世纪中叶建立了包括古埃及以及巴勒斯坦北部在内的库施帝国。[12] 兴起于公元前5世纪的阿克苏姆帝国因统治非洲东北部和南部阿拉伯半岛而成为当时与古罗马、波斯和中国齐名的世界性力量。[13] 根据阿拉伯学者巴克里的记载,被法扎里于公元722年称为“黄金之国”的古代加纳帝国可随时征集20万兵力的强大军队并有4万名以上的弓箭手。最早出现在欧洲人史记录中的非洲君王是马里国王曼萨·穆萨(1312-1337年在位),他于1324年进行的麦加朝圣之旅因沿途挥金如土并大量施舍扰乱了开罗的金融秩序,导致金价下跌12%。穆哈默德·阿斯基亚大帝(1493-1528年在位)的伟大不在于使处于现今西非地区的桑海帝国的疆土扩张、军力强大,而是进行了一系列制度建设和改革。他改组了帝国会议,确立了官阶和礼仪制度,给所有的穆斯林城市指派了卡迪(Kadi,行使穆斯林民事、法律和宗教职能的地方行政官)从而保证了阿斯基亚权力基础上政治与宗教的联盟;他鼓励贸易,引进精确的量具,依靠市场监督员以确保市场的秩序和稳定。东非古代的斯瓦希里城邦国家丰富的物质与精神文明曾使各国的过客流连忘返。姆塔帕王国的大津巴布韦遗址因其特有的构造和风格成为了“撒哈拉以南非洲的最大史前建筑”。刚果王国的丰饶及对整个地区的权威使1642年来访的荷兰外交团不得不跪地拜见刚果国王。统治着远比现今加纳版图更为广袤疆域的阿散蒂帝国依靠自己的军事力量控制了当地的贸易,曾八次抵御英国人的入侵。[14]

人们对欧洲著名旅行家马可波罗(Marco Polo)都很熟悉,但对非洲著名旅行家伊本·白图泰(Ibn Battuta)却知之甚少。历史学家熟悉兰克、布鲁戴尔这些19世纪和20世纪的欧洲历史学家的名字。然而,非洲早在14世纪就为世界奉献了伊本·赫尔敦这样伟大的历史学家和社会学家。突尼斯出生的伊本·赫尔敦的《历史绪论》是真正意义上的世界史。他从方法论的角度为人文社会科学做出了极大的贡献。首先,赫尔敦是最早从人口统计学的角度研究历史的社会经济史学家。他率先提出了文明衰落与人口锐减的关系,关于游牧民在军事上比定居者占优势的观点构成了他的社会历史观的基础。其次,他指出历史不能只记载表面的东西,如果只是记述某一君主或妻子们的名字,或这位君主的戒指上铭刻的字样,这对历史研究没有什么好处。在研究对象上,他将社会分成两个主要的集团——农业-畜牧地区和城市地区,与之相对应的是平等主义团结精神与国王的独裁统治。再次,他先于马克思提出了一个历史唯物主义的命题:“不同民族在习惯和制度上的差异取决于每个民族提供其生存资料的方式。”[15] 对这样伟大的社会科学家,我们确实不能视而不见。

(五)欧洲人的钦羡

实际上,一些初次来到这一大陆探险的欧洲人或对非洲早期的文明有所认识的欧洲学者均被非洲古老王国的强大和富庶所震撼。

▴

英国殖民主义者

1897年,贝宁城

英国人在1897年曾洗劫了西非的贝宁王国(位于今尼日利亚境内)首府贝宁城,掠走了2500件精美的早期铜雕艺术品。欧洲探险者戴珀(O. Dapper)在谈到17世纪时的贝宁王国居民时提到了该国的法律和警察:

这些尼格罗人,比海岸边上的要文明得多,他们有自己法律和组织完善的警察,他们与来到他们中间做生意的荷兰人以及其他的外国人保持着很好的关系,并对他们表示出极大的友善。[16]

▴

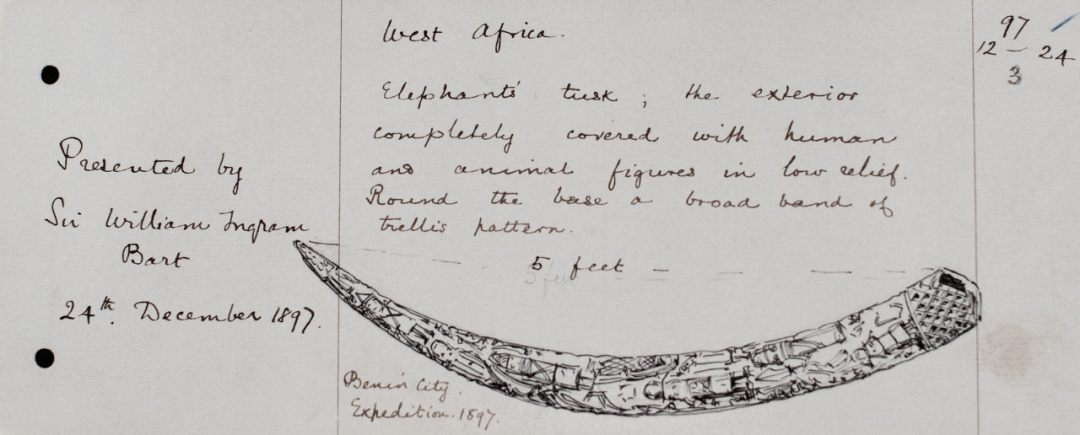

贝宁雕塑,象牙

1897年

英国人芒戈·帕克(Mungo Park)在18世纪末这样记录了他所见到的尼日尔河上的塞古(Segu)那种“文明壮丽的景象”:

这个广大城市的情景,河上无数小船,拥挤的人群,附近农村的耕作情况,这一切构成了一幅文明壮丽的景象。我万万没有料想到在非洲的腹地会看到这样的情况。[17]

巴尔特(Heinrich Barth)在19世纪中叶谈到卡诺的纺织工业时认为卡诺是“世界上最幸福的国家之一”:

如果我们考虑到,这种工业并不像欧洲那样在一些使人们的生活堕落到最下贱的地步的巨大的公司中进行的,而是给许多家庭以职业和支持,并不牺牲他们的家庭生活习惯的话,我们必然会认为卡诺应该是世界上最幸福的国家之一。[18]

法国殖民考察队队长乌尔斯特(Hourst)于1895-1896年在尼日尔河流域考察时参观了桑海帝国首府加奥遗址后颇有感慨:“在当时,桑海帝国不仅是非洲最强大的国家,而且是全世界最强大的国家。”[19]

帕麦尔(H.R.Palmer)在评论12世纪博尔努王国时认为,一些当地酋长的文明程度要高于同时期的一些欧洲国王:

这些世纪中,当基督教的西方还处于无敌、尚未开化和野蛮状态的时候,撒拉逊文化已把文明的火炬传给了后世。从加涅姆的基础上发展起来的新生的博尔努国家从埃及和北非得到了启示。虽然它对于周围的非洲各族人民无情而且残暴,但是它的一些早期的酋长所达到的文明程度,看来比同时期的一些欧洲王国还要高一筹。[20]

非洲古代历史表明,在17世纪以前,各种农耕文明在埃及、埃塞俄比亚、尼日尔河流域等地正常发展,王国兴起和衰落标志着人类共同体治理文明的积累,西部非洲的中世纪王国已经在欧洲的地图上留下印记,撒哈拉长途贸易将非洲内陆与包括北非的地中海沿岸及外部世界联系起来,东部非洲海岸与南部非洲内陆已被卷入印度洋贸易。正如萨米尔·阿明所言:“在那个时期,非洲整个说来同旧世界其余部分相比并不显得低劣和软弱。非洲内部发展不平等,和地中海两岸撒哈拉以北地区看到的情况是相应的。”[21]

然而,非洲大陆的悠久而辉煌的历史却由于建立在种族主义观念之上的奴隶贸易和殖民主义而被刻意抹杀,因为西方需要教化的是没有历史的人民,基督教需要传播的是落后的蛮荒之地。从近代史以来,世界上多个地区被建构成居住着“没有历史的人民”的“野蛮之地”。这是契合现代化理论的一种模式。[22] 非洲大陆正是这样一块被欧洲列强建构的“落后”和“野蛮”的土地,从而为它们的殖民征服提供了合理的借口。[23]

注释:

[1] J. 基-泽博主编:《非洲通史 第一卷 编史方法及非洲史前史》,中国对外翻译出版公司/联合国教科文组织,1984年,第544,554页。

[2] 黑格尔:《历史哲学》(王造时译),北京:三联书店,1956年,第135-144页。

[3] 作为这种理论的代表作,参见英国人类学家塞利格曼的著作。塞利格曼:《非洲的种族》(费孝通译),北京:商务印书馆,1982年,第69-114页。

[4] E.F. Sanders, “The Hamitic hypothesis: Its origin and function in time perspective,” The Journal of African History, 10:4(1969), pp.521-3.

[5] H.Trevor-Roper, “The rise of Christian Europe,” The Listener, 70:1809 (1963), p.871.

[6] 对地理传播主义的批判,可参见J.M.布劳特:《殖民者的世界模式:地理传播主义和欧洲中心主义史观》(谭荣根译),北京:社会科学文献出版社,2002年。

[7] Chris McGreal, “Mbeki criticised for praising 'racist' Sarkozy”, The Guardian, 27 August 2007.

[8] 这种观点在国际上称为“走出非洲”(”Out of Africa” theory, OOA)理论,近年已有诸多发表。Simon J. Armitage, Sabah A. Jasim, Anthony E.Marks, Adrian G.Parker, Vitaly I.Usik, Hans-Peter Uerpmann, "The Southern Route ‘Out of Africa’: Evidence for an Early Expansion of Modern Humans into Arabia", Science, 331: 6016 (January 2011), pp.453–456.

[9] 有关非洲古代文明的最新研究,参见Augustin F.C. Holl, Africa: The Archaeological Background, Dakar: Editions du CERDOTOLA, 2015. 高畅(Augustin Holl)是喀麦隆人,国际知名的人类学家、非洲研究专家,现任厦门大学全聘教授,博士生导师。兼任联合国教科文组织顾问;联合国教科文组织《非洲通史》(9-11卷)国际科学委员会主席;非洲语言与传统文献研究中心研究员;达喀尔大学特邀教授;雅温得第一大学讲座教授;美国芝加哥自然历史田野博物馆研究员等职务。本人与他在联合国教科文组织《非洲通史》(9-11卷)国际科学委员会相识,成为好友。在此感谢他惠赠的著作。

[10] Phillips Stevens, Jr., The Stone Images of Esie, Nigeria, Ibadan UniversityPress and The Nigerian Federal Department of Antiquities, 1978.

[11] W.E.B.urghardt Du Bois, The World and Africa: An inquiry into the part which Africa has played in world history, New York: International Publishers, 1992, p.154.

[12] Edna R. Russmann, “Egypt and the Kushites: Dynasty XXV”, in Edwin M. Yamauchi, Africa and Africans in Antiquity, Michigan State University Press, 2001, pp.113-131; W.Y.Adams, Nubia: Corridor to Africa, New Jersey: Princeton University Press,1978.

[13] Sergew Hable Sellassie, Ancient and Medieval Ethiopian History to 1270, United Printer, 1972.

[14] 有关非洲古代的成就,可参见以下著作。Basil Davidson, Discovering Africa’s Past, London: Longman, 1978; Graham Connah, African Civilizations- Precolonial cities and states in tropical Africa: an archaeological perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 1987; Roland Oliver, The African Experience: Major Themes in African History from Earliest Times to the Present, Weidenfeld Nicolson, 1991.

[15] 伊本. 赫勒敦著:《历史绪论》(李振中译),宁夏人民出版社,2015年。他的名字也译为伊本.哈勒敦、伊本.赫勒敦、伊本.赫尔东等。关于伊本. 赫尔敦的生平,参见静水:《阿拉伯的史学大师-伊本.赫尔东》,《世界史研究动态》,1985年第7期,第54-56页。

[16] J.D.费奇:《西非简史》(于珺译),上海人民出版社,1977年,第193页。

[17] Basil Davidson, Africa History of a Continent, London: Spring Books, 1972, p.245.

[18] 巴兹尔·戴维逊:《古老非洲的再发现》(葛屠译),三联书店,1973年,第189-190页。

[19] 埃德蒙·塞雷·德里维埃:《尼日尔史》(上海师范大学《尼日尔》翻译组译),上海人民出版社,1977年,第115页。

[20] W.E.B.Du Bois, The World and Africa, An inquiry into the part which Africa has played in world history, International Publisher, 1992, p.213.

[21] 萨米尔·阿明:《不平等的发展——论外国资本主义的社会形态》(高铦译),北京:商务印书馆,2000年,第35页。

[22] Eric Wolf, Europe and the People without History, University of California Press, 1982.

[23] Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Tanzania Publishing House, 1972.

发表评论