近几年新研究发现原始汉藏人群与突厥人群和扶余日琉人群遗传和语言距离可能小于与南岛侗台群体,如何理解?

这是个非常好的问题。

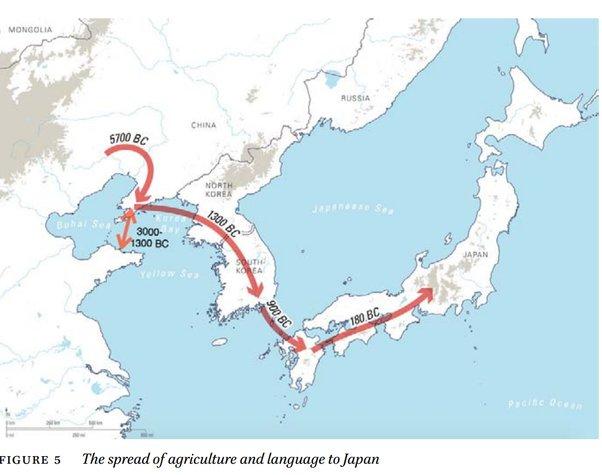

近几年新研究发现新石器时代文化东亚早期农耕人群之中,原始汉藏人群在约8000年前开始定居农耕,起源于太行山东麓与燕山南麓交界的地区(磁山文化),并扩散至中原地区、秦晋高原地区和横断山脉青藏高原地区(裴李岗文化、仰韶文化、马家窑文化等);原始突厥人群在约6000年前开始定居农耕起源于燕山北麓地区(红山文化南部),并扩散至北亚、中亚、南欧(蒙古高原古文化、阿尔泰山古文化等);原始扶余日琉人群(注意是弥生人而不是绳文人)在约6000年前开始定居农耕起源于燕山东麓地区(红山文化东南部),并向山东半岛北部、古代中国东北地区、日本列岛扩散(古山东北部文化、历史发展源流仍然不明但语言属于扶余语的已经灭亡的古高句丽国及其前身文化、古九州文化、弥生文化)。

对这个问题的理解实际上分为两个方面。

其一是:

越来越多的新石器时代古人类遗骸进行了遗传测序研究,展现了更丰富的古人类遗传库细节。

同时基于大量语料库及机器学习等方法对现代语言之间进行亲缘距离进行分类分析,取代了受到研究者所能接触和学习的语料限制、具有很强主观性的传统语言分类学研究方式。

这些新的现代研究,揭示出一些与此前的人工语言学分析产生的固定化思路具有一定差异的新的语言学发现。

其二是:

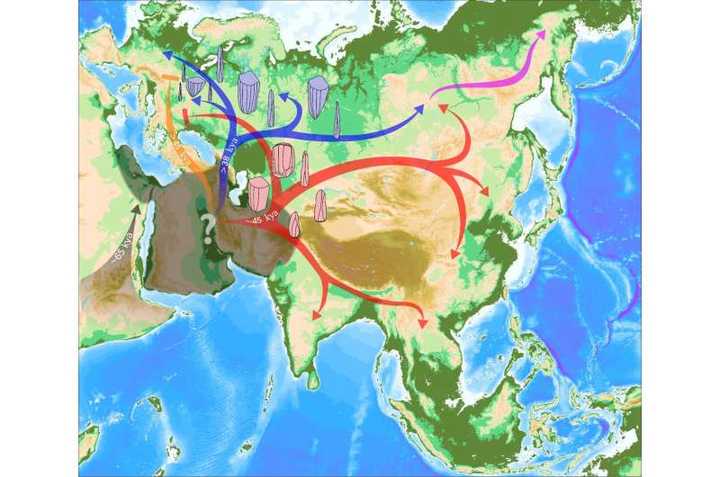

欧亚大陆大部分现代幸存的语系,都起源于新石器时代早期农耕群体对狩猎采集群体优势下的语言快速扩散,此时期相对于6万至3万年前早期人类几波迁移并分化出主要的单倍群特征的时期,已经过去了很长一段时间。

例如,在世界上最早出现的定居农耕文化-闪含语起源的克巴拉纳图夫文化中,就发现了E、G、J、Q、R等各Y染色体单倍群下的小分支,A、C、H、J、M、N、T、X等各线粒体单倍群下的小分支,并且在古人类遗骸中除了E(y)、J(y)、A(mt)、N(mt)比例略高,并没有明确的主导分支。

由此可见,新石器时代早期农耕群体的语言-遗传对应情况,并不像之前一些宣传和大众认知中单纯的用一两个单倍群概括,而需要考虑其包括某个单倍群下具体的哪个分支类型,并还需要参考具体分支的分支时间。

并且因为新石器时代早期农耕群体,同一种语言内部,对应于具有遗传多样性的多遗传来源的群体,在分析语言的亲缘时,对历史语料和现代词汇的同源性的分析,对语言特征漂变分支时间的分析,和对语言群体的遗传分析同样重要。

目前的语言学、遗传学、作物学研究都已经表明:

现代河北地区沿着太行山东麓一带就是汉藏语的起源地。

继约13000年前驯化麦并于约11000年前开始麦作定居农耕的原始闪含语迦南克巴拉纳图夫文化之后,原始汉藏语磁山文化中约10000年前驯化粟并于约8000年前开始粟作定居农耕,成为全球第二个独立农业文明起源地。(并且全球完全独立起源的农业文明起源地只有三个,第三个是南美洲安第斯山西麓的小北文明。)

随后原始汉藏语磁山文化在200年内南沿太行山麓扩散出位于开封新郑平原地区的裴李岗文化,并在约7700年前又在早期驯化稻的基础上,发展出稻作农业,在黄河长江下游当时普遍存在泛滥沼泽的情况下,主要向高原地区方向扩张,到约6000年前逐渐发展出仰韶文化。

约6000年前长江中下游也出现了一系列稻作定居农业文明,通过遗传鉴定Y染色体单倍群多属于O1下O1a分支下,线粒体单倍群多E下支系和F3下支系,所以目前认为这些古文化与未分化前的原始南岛侗傣语群体相关。这些群体可能最早在10000年前就开始采集野稻,但其明确的稻作定居农业时间要晚于裴李岗仰韶汉藏语文明,可以认为长江下游的原始南岛侗傣语稻作定居农业文明很可能是在稻作农业汉藏语群体的农业技术辐射传播下产生的次生文明。

而与此同时,约6000年燕山北麓也出现了一系列粟作定居农业文明,并沿着辽河流域向北扩散,这一系列文化被统称为红山文化,其位置和农业模式,可以认为很可能是在粟作农业汉藏语群体的农业技术辐射传播下产生的次生文明。

遗传研究显示,红色文化各不同区域不同时间段其内部的语言文化很可能是非常多样的,包括Y染色体单倍群N、C、O、Q系下的很多支系,以及线粒体单倍群A、B、C、D系下的很多支系。其中可能包含一些来自汉藏语群体的移民,且与形成第一波和第二波美洲移民的Y染色体单倍群Q下分支、线粒体单倍群A、B、C、D下分支为主的古西伯利亚群体有少量关联。

同时,这一系列文化,可能广泛地与原始突厥语群体、原始叶尼塞德内、原始契丹蒙古语群体、原始通古斯语群体、原始乌拉尔语群体、原始扶余日琉语群体、原始韩语群体存在关联。

尽管其中很多文化,就像闪含语系内部部分群体、汉藏语系内部部分群体、以及闪含语群体次生影响下次生农业化的印欧语群体,后来经历了游牧化乃至再采集化,并迁徙到很远的位置,但仍然可以发现其与红山文化群体的语言学和遗传学联系。

其中在红山文化最靠南,隔着燕山与磁山文化北界相邻的,连贯红山文化早中晚期存在的Y染色体单倍群主要为N1a、C3e、O3下支系及少量Q下支系的群体,很可能与原始突厥语群体及原始叶尼塞德内语群体相关。同时一些C3(C2)下、O3下、Q下支系也展现了汉藏语和突厥语以及红山文化中其她语言群体广泛的人口联系。

在对突厥语词汇的分析中,发现了很可能是早期来自汉藏语的借词或是与早期汉藏语区域共享的词汇,词汇借入或共享后继续分化至今的时间在约5000年前。

此时间段早于突厥语族和契丹蒙古语族及通古斯语族三者形成语言联盟共享词汇的预测时间,并且相关词汇并没有出现在契丹蒙古语族和通古斯语族中,故而可以认为,突厥语在与契丹蒙古语和通古斯语广泛接触之前,可能存在先与汉藏语密切接触并形成语言文化联盟的时期。

另外突厥语在约2300年前这段时期又与上古汉语存在密切接触,此时期有很多上古汉语借词借入突厥语,让人联想到汉匈之间的战争和交流。

而在红山文化南部靠东,早中期文中存在与山东北部古人群、日本弥生人群及古代东北扶余人群Y染色体单倍群详细分支相同的群体,很可能与原始扶余日琉群体相关。

这个区域在红山文化后期已经完全接近于汉藏语群体,很可能原先的群体已经被汉藏语移民完全稀释。

而其早中期群体一部分可能早期就开始向北迁徙,并形成说扶余日琉语系语言的山东北部古人群、日本弥生人群及古代东北扶余人群。其中山东北部古人群,在炎黄传说至商周时代与一部分东部的汉藏语人群、南下突厥语人群、北上南岛语人群一起被认为是“东夷”的一部分,最终融入了上古汉语人群中。

而日琉语族中一些被认为是在引入汉字词之前的早期上古汉语借词,其中一部分也有可能还有更早的来源,来源于其与汉藏语形成语言联盟的时期。

而题目中所说的原始汉藏人群与原始突厥人群和原始扶余日琉人群“语言距离”可能小于与南岛侗傣群体。

实际上的情况是:在汉藏语、苗瑶畲语、南岛侗傣语、南亚(蒙达京孟高棉)语之间形成区域语言联盟之前,在突厥语、契丹蒙古语、通古斯语形成区域语言联盟之前,扶余语日琉语分别到达东北和日本列岛之前,早期的原始汉藏语和原始突厥语及原始扶余日琉语因为位置相邻,并且原始突厥语和原始扶余日琉语农业文明次生于原始汉藏语文明的技术传播,所以早期的原始汉藏语和原始突厥语及原始扶余日琉语之间存在语言联盟关系,并共享了一些古词汇。不过目前并没有发现底层词汇可以显示在语言联盟关系之外原始汉藏语和原始突厥语及原始扶余日琉语之间具有可证实的比原始南岛侗傣语更近的亲缘关系。

或许可以就此构建一个汉藏-突厥-扶余日琉语古语言文化联盟的概念,与汉藏-苗瑶畲-侗傣-京孟高棉语言文化联盟的概念并列。

并进一步解释早期原始契丹蒙古语群体、原始通古斯语群体、原始乌拉尔语群体、原始韩语群体与汉藏语群体的间接关联。

宣传这种概念有助于加强汉藏文化的影响力并加强泛亚群体的团结。

不过这种构建除了有助于加强泛亚群体的团结之外,在语言学和文化人类学概念上并没有太大的意义。并且汉藏-突厥-日琉这个组合,有假借古代语言历史而选取现实中传播远文化经济实力强的语言文化的嫌疑,并且想要弥合现实中存在的历史文化问题也并不能通过单纯强调这种概念来直接实现。

不过在基于现有研究进展的基础下,其仍然是一种有趣的尝试,以及解释一些泛亚共同文化的方式。

发表评论