两种政治文化研究方法之比较_历史、文化与人格:白鲁恂心理文化分析法研究

第二节两种政治文化研究方法之比较

从社会科学领域看,新的研究方法或学派的出现往往是由于先前已有的方法不能充分解释某种现象,或者其方法与理论本身暴露出某种过与不足的缺陷。譬如文化人类学文化与人格学派和心理学“新弗洛伊德主义”,都是因为发现纯粹的生物性因素无法更充分、合理解释人类现象而必须辅之以文化的解释力才形成的学派。政治文化研究心理文化学派的出现亦如此。

政治文化研究从方法上分为两类——问卷调查式研究和诠释性研究。诠释性研究又包括从“价值体系与大传统的角度进行剖析”[11]的文化解释学派和以精神分析视野进场的心理文化学派。[12]问卷调查式研究因行为主义者主张政治学研究应更具客观性、科学性而兴盛,用于政治文化研究自有其方法上的优势,比如能够客观地把握政治态度的分状态与动态性的变迁趋势,更易于建立集体层面的政治文化类型学,在揭示政治文化与政治产出的因果关系时也更具体。遗憾的是,没有一种方法堪称完美,能够提供所有问题的答案。暂且不论问卷调查式类型的政治文化研究在可行性上的限制(诸多以大规模样本调查研究技术获取硬数据的政治文化调查已经显示出问卷调查式研究的困难:花费越来越大,难以组织。像英格尔哈特(Ronald Ingerhalt)那样连续二十年跟踪调查数个发达工业国家政治文化变迁的工作并非多数研究者有能力承担),以及在信度与效度上遭遇的质疑[13],单从其解释范围与深度看,也需要依靠其他方法协助解决。

第一,问卷调查式研究长于呈现政治态度与信念的“表现”层面[14],比如一些具体的政治态度及其在人口学上的分布状态,而对各种引发政治行为的观念与态度的内在心理“动力”机制与“发展”根源的分析,往往无力再作展开或深度开掘,失于平面化。

第二,并非所有关于政治的态度、信念与价值观都可以通过问卷调查式研究发现。比如那些没有表达出来、隐而不发而又确实存在的情感,通过问卷调查往往难以获取,更不用说潜藏在“自我”之下的潜意识如何在问卷调查式研究中被分析。

第三,个体对政治的影响力被筛除在外。以大规模样本调查和数据分析为基础的问卷调查式研究学派并不否认个体的人格与政治行为的关系,但是这类研究基本上属于集体层面的研究,个体的人格不能成为一个独立解释项在各种变量中占据重要作用,个体的人格因素对政治的影响往往因此被弱化甚至筛除,从而导致某些政治现象无法得到令人满意的解释。尤其是在人治而非法治,或者说非人格化组织对政府与政治的控制力不如政治领袖的政治体系里,这种情况更加明显。

第四,即便在群体层面,问卷调查式研究亦有缺陷:对群体内部的冲突与差异的解释力不足。问卷调查式研究对某政治体系或群体政治文化共性的关注往往大于其内部差异的分析。然而政治体系内部的文化差异度是否确实小于政治体系之间的文化差异度,还是一个让人质疑的问题。如果忽略对群体内部的冲突与差异的关注,不仅可能丧失一个重要的研究领域,还可能导致对文化的误解。

可见,问卷调查式研究的解释力有着明显的局限性。正是这个原因,心理文化学派才能够作为政治文化研究的另一主流而存在。那么心理文化学派的理论主张和研究范畴、主题和手段与问卷调查式研究有哪些不同,为什么说它能够弥补问卷调查式研究解释力的局限?在阐述其理论主张之前,不妨先从研究范畴、研究主题与手段等方面对心理文化学派与问卷调查式研究作一比较。

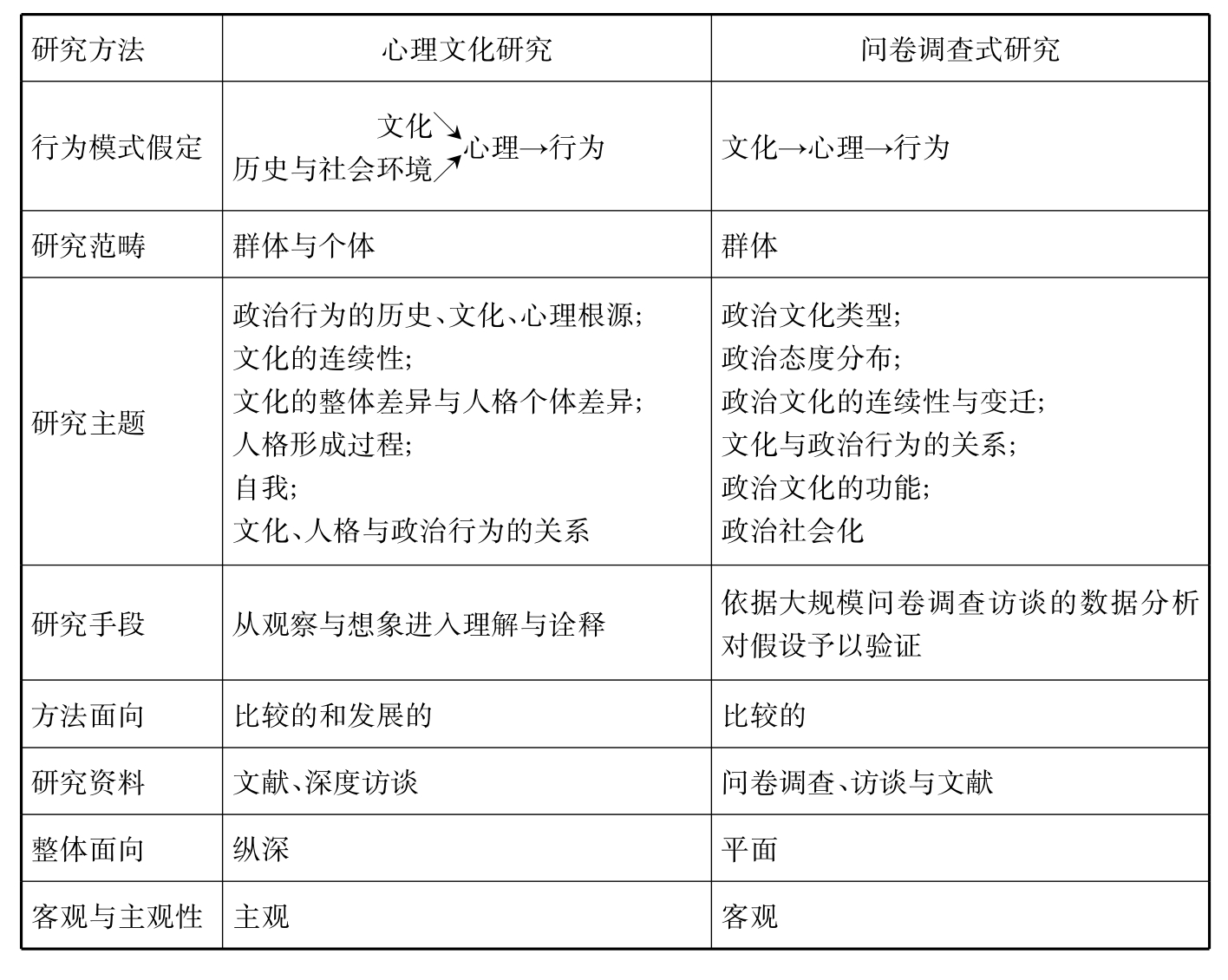

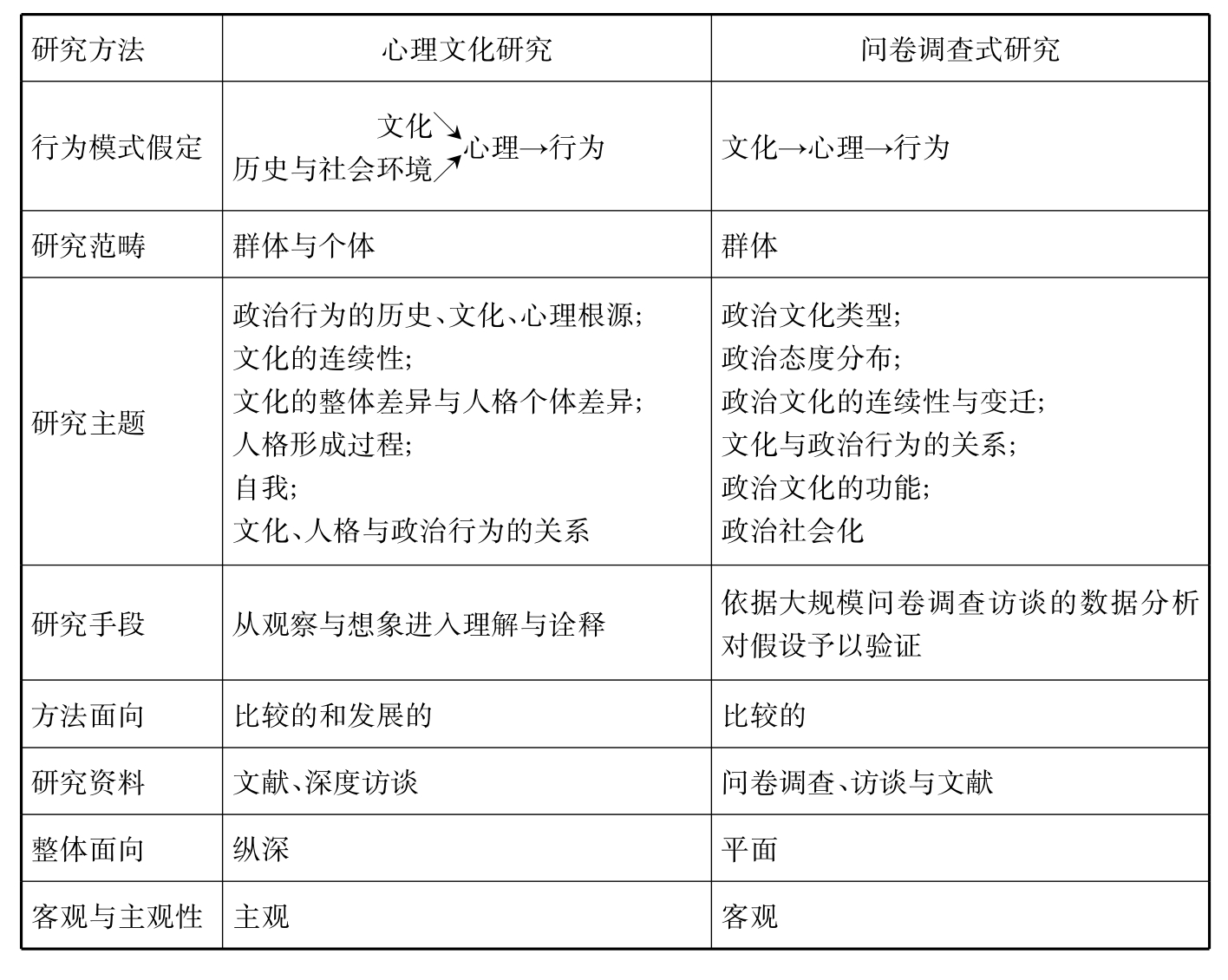

表1心理文化研究与问卷调查式研究比较

不难看出,心理文化学派在行为模式假定、研究范畴、主题、整体面向等方面与问卷调查式研究侧重不同。这些不同来源于其理论主张。由于心理文化学派主要是在心理学精神分析学派、文化人类学文化与人格学派与社会心理学的影响下形成,其理论主张亦多取自上述学派与学科,强调:①人的行为是文化与社会环境共同作用于人的心理的结果;②文化具有差异性;③文化通过社会化过程习得,而非生物性因素造成;④文化对人格的形成有重要影响;⑤早期人生体验和社会化对人格发展尤其重要;⑥个体的人格影响政治过程,“一个充分发展的典型政治人格总是打着集体利益的旗号,把私人动机转移到公共事物上面”[15];⑦政治态度与行为是自我的意识与潜意识的外化。基于上述主张,心理文化学派的解释范围和对人性理解的深度都比问卷调查式研究更加开阔和深入。

第一,通过引入现实背景、文化与制度传统、人生史重要片段揭示引发政治行为的内在心理动力机制与发展根源,而不限于政治态度与观念的描述及其分布状态的呈现,同时兼顾表现、动力与发展三个层面的分析。比如从白鲁恂对中国政治文化的描述中,我们可以看到形成“中国文明中那种深刻的权威危机”的复杂机制,出于安全感的渴求而形成的共识与派系的冲突如何构成中国政治的动力,早年情感体验与家庭社会化、政治社会化对政治领袖的行为与政治风格的发展所起的决定性作用等。

第二,重视深蕴心理学(depth psychology)的理论运用,研究主题除了文化、人格与政治行为的关系外,还包括了自我与他人的关系、人格形成过程等。因此,一些不容易在问卷调查式分析中出现的主题比如潜意识、自我与本我的冲突、文化对本我的压制与超我的要求、焦虑等,反而常常作为心理文化学派的重点。

第三,在研究范畴上既重视群体也重视政治个体的研究。心理文化学派不忽略个体对政治的影响力,尤其重视政治精英的作用,强调“政治研究是对权势和权势人物的研究”[16],对政治精英个体与群体的研究往往在心理文化学派的政治文化研究中占很重分量。心理文化学派还有一套个体政治论,比如普遍相信政治人的公共行为受私人动机左右,很注意从人格特质出发解释政治现象,借助人格理论揭示隐藏在政治黑箱内的事实,从而将表面上矛盾的政治行为背后所具有的“一致性”展现出来。

第四,群体成员内部的细微差异通过个体的心理与人格研究得到凸显。心理文化学派非常重视深度访谈,而在深度访谈中,群体成员内部的态度与行为差异会逐渐凸显出来,并迫使研究者追问:为什么在相似的家庭环境、宗教信仰与文化传统、经济与社会环境下长大,具有相同教育背景甚至念同一所学校的个体,会发展出不同的政治兴趣与政治风格?而要解答这些问题,就必须从个体的心理与人格特质的动力形成机制与发展根源着手。这正好是心理文化学派的研究方向。

尽管心理文化研究在解释的宽度与深度上更胜问卷调查式研究一筹,但它也存在不容忽略的问题。首先,最易损害其解释力的是:它偏重于想象,主观性较强,不如问卷调查式研究客观,甚至“可能与当事人的深层情感完全偏离”[17]。其次,心理文化研究倚重文献,对文化变迁的把握往往比较滞后,不如问卷调查式研究敏感、及时。再次,心理文化的解释固然可以从表现、动力与发展三个层面逐步深入,但由于心理发展过程的复杂性、心理学经验来源与理论本身的不充分,尤其是分析对象人生史上最关键时刻的资料的获取相当困难,越到深入的层次,争议性也越强。“比之‘现象分析’,‘动力分析’更少普遍信服力,而‘发展分析’则比‘动力分析’更缺乏信服力。”[18]此外,如果不够严谨,常常会犯下将个体研究的结论运用于集体或者其他张冠李戴等分析层次混淆的错误,也可能出现为证实其预先设定的理论立场而筛选史料以符合其理论架构的问题。

显然,心理文化研究与问卷调查式研究在政治文化研究中各有其价值,政治文化研究应鼓励而非排斥研究方法的多元化。研究者对这两种方法也需抱有一定程度的谨慎态度,既要看到问卷调查式研究的相对客观性和局限性,也要在欣赏心理文化研究的深度时警惕其主观性和容易犯下的错误。

发表评论