刚好在《家具与室内装修》上看到一篇由俞佳燕,余肖红写的《初探东作家具形成的文化影响因子》,能较好的回答题主的这个问题

东阳,自汉献帝建县制迄今已有1800多年,历史悠久,素有 “歌山画水”、“婺之望县”之美誉。它地处浙江中部,以丘陵和盆地为主,古时交通不便,因此东阳当地人素来保持民风淳朴,同姓氏族群居,崇族祭,重门风,尚教育,思想价值观较保守,形成独有的风俗习惯和民间文化。自明清以来,东阳地区的家具,既与我国古代传统家具一脉相承,又融入了东阳本地独有的民俗文化和人文内涵。尤其结合了东阳木雕精湛而独特的雕刻技艺,因此在材料、工艺、雕饰图案等方面自成

流派,在今天被我们称之为“东作家具”。

清代时,家具就已被公认为有“京作”、“广作”、“苏作”三大流派,东阳是我国传统家具的重要产地之一,“东作家具”是继三大流派后,又一可与改革开放后学者新提出的“甬作”、“晋作”、“徽作”、仙作”等相媲美的流派。

1 东阳“十里红妆”婚嫁风俗

东阳民间历来重视婚嫁迎娶,尤其是富裕人家嫁妆惊人,种类琳琅满目,从日常家具、工艺木器到女红用品一应俱全。发嫁妆时,大件家具两人抬,成套红桶一人挑,提桶果盒、瓷瓶埕罐等小件器具盛放在红扛箱内两人合抬。队伍绵延数里,故称“十里红妆”。东阳地区所有红妆家具器物都是髹朱漆或朱漆描金,可谓名副其实的红妆。 如现存于东阳李宅的千工床(图 1),是东阳十里红妆家具的典范,床身通体贴金箔,所有雕刻采用镂空雕,其豪华及精致程度,丝毫不逊于明清宫廷家具的龙床宝座。俗话说“一世做人,半生在床”, 东阳民间对婚床的制作普遍都很讲究,运用多种工艺,特别是东阳木雕、镶嵌螺钿等工艺常被使用。东阳地区的豪富大户相互攀比,不惜为此大耗银两,请当地有名的工匠为其量身定做红妆家具,因此“十里红妆”的东阳婚嫁风俗对东作家具的发

展具有非常重大的影响。

■图 1 李宅千工床

2 戏曲文化

东阳是中国婺剧的主要发源地,南宋时就已被称为“婺剧之都”。明末清初,浙江戏曲出现了 “高腔”、“滩簧”、“乱弹”、“调腔”,婺剧是由流行于浙东、浙西,以东阳地区为主要代表的高腔、昆曲、乱弹、徽戏、滩簧、时调等六大声腔演变而来的。婺剧的传统剧目十分丰富,较有影响力的有《黄金印》、《三请梨花》、《断桥》、《西施泪》等这些优秀的戏曲文化对东作家具的发展和演变提供了非常丰富的雕刻装饰图案题材。如建于清乾隆年间东阳厦程里村的“慎德堂”,就取材于东阳戏曲三合班的演出内容,如《百寿图》、《双贵图》、《木兰从军》、《岳飞挂帅》、《三战吕布》、《草船借箭》等两百余幅图,是地方戏曲、东阳木雕和东作家具的珍贵史料。

3 东阳名宦和学术文化东阳历史上人文荟萃,英才辈出,古代名宦有唐兵部侍郎冯宿(累封长乐县公,后赠吏部尚书)、唐工部尚书冯定、唐御史中丞舒元舆、北宋龙图阁学士滕元发(后赠左

银青光禄大夫,范仲淹外孙)、左丞相乔行简(封鲁国公,后赠太师)、明兵部尚书张国维、清道光从一品内阁学士李品芳等。浙东的学术研究有着悠久的历史,东阳自古隶属浙东学术文化圈,南宋时期已有以吕祖谦为代表的“金华学派”,以陈亮为代表的“永康学派”和以叶适为代表的“永嘉

学派”,便是清代浙东学派的先驱。他们讲究经世致用、实事实功、反对空谈等“功利实践学”,主张“通商惠工”,反对轻视工商的政策,对东阳务实求变社会风尚的形成,产生了深远影响。东阳历代有名的官员和文人往往是一家之长,对住宅和家具的选择品味必然符合自身的地位、气质和主流审美情趣,他们邀请木工匠师到府邸,提供食宿,匠师们根据雇主的要求设计制作家具,如唐代兵部侍郎冯宿和工部尚书冯定两兄弟在家乡东阳冯家楼请当地有名的工匠技师为其设计宅院制作家

具。据《新编东阳县志》记载,“唐冯宿、冯定府第冯家楼,雕饰精美……高楼画槛照耀人目,其下步廊几半里”,可想而之其宅院雕梁画栋,步廊迂回绵延,璀璨生辉。因此东阳名宦的主流价值观和文化氛围直接影响着东作家具的发展变化。

4 儒家文化影响下的卢宅和古民居建筑“北有故宫,南有卢宅”的卢宅明清古建筑群,位于东阳城东郊,始建于明景泰七年(1456 年)至天顺六年(1462 年)年间,又在其后的 500 多年间不断扩建,直至上世纪 30 年代最后修建而成的一座规模庞大的古民居建筑群体。东阳居民的主体为越人,最早迁入东阳的是东汉斯氏和三国许氏,其后相继迁入的有蔡、胡、单等氏族。唐宋以降,或

直接或辗转迁入东阳的中原氏族进一步增多,在一定程度上改变了东阳居民的成分。北来的世家大族不仅将中原氏族的组织形态,也将以儒学为内涵的汉文化带入东阳。尤其是宋淳化年间(990-994 年)在东阳建立孔庙后,儒家文化就深深占据和影响着东阳本土居民的思想和价值观。东阳雅

溪卢氏之卢宅就是深受儒家文化影响下古民居建筑的突出代表。卢宅的建筑理念、结构布局和功能设计皆以儒家文化为主导。卢宅的核心建筑和主轴线是肃雍堂,根据《肃雍堂记》注释,肃,肃敬也,礼之所以立也;雍,雍和也,乐之所以生也。”肃雍敬和弘扬礼乐,是孔子儒家思想的重要组成部分。布局上,肃雍堂前后共有九进院落,在中国,只有皇宫和宗庙才能有此规格,而卢宅却能达到九进,故有“民间故宫”之称,这要归功于东阳地处偏远的山区以及卢宅人严格按照本族宗法不得向外人透露,外族人又不能深究之原因。结构上,肃雍堂前厅原是歇山屋顶,后改为两厦悬山顶,按明制规定,品官住宅不准用歇山顶,因此肃雍堂前厅的屋顶改形系宅主为逃避“逾制”之罪而采取的补救措施。功能上,以第五进乐寿堂前的石库门为界,按照前堂后寝的传统格局,分成前后两大区域。前四进以肃雍堂为核心,为族人祭天祀祖、吉庆典礼、迎宾接客、宗族聚议的场所。后五进以世雍堂为中心,其门楼厅堂和堂屋作宗支红白吉庆公用,大房及两侧厢楼均为家眷住宅。整个组群有主有从、阶级尊卑分明,是封建士大夫传统道德和宗法观念的物化图解,也是儒家文化的重要体现。卢宅所承袭北方大气的布局,融合江南巧构细接、精雕细琢的木建筑构件和宅

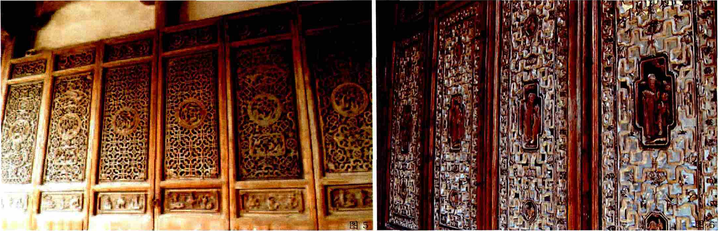

内家具,以及其所蕴含的儒家文化,对东作家具的发展有重大影响,可以说卢宅是

东作家具发展演变的活标本(图 2- 图 8)。

现东阳大大小小保存较完整的古民居建筑群,除卢宅外,较有名有老城区、李宅、蔡宅、巍山、白坦、古渊头、厦程里、前宅、防军、上安恬、画溪村等 12 个,这些古民居在建筑结构、榫卯结构、内部家具以及雕刻装饰上都对东作家具的发展产生了深远影响。

5 东阳的“百工之乡”

宋代以来,东阳人口大增。清道光年间,东阳的人口数量已从唐宋时期的 5 万增加到 48 万,人均耕地面积锐减,土地对人口的承载量达到极限。土地资源的巨大压力造成了对自然资源的无度攫取,加剧了水土流失和生态失衡,进一步导致人地关系紧张。面对人多地少和土地贫瘠的巨大生

存压力,东阳人采取了“事功哲学”的现实主义态度,一改以往“不习工商”、“不轻去其乡”的传统观念,走上了“以一技之长闯天下”的生存之道。明清时期,手工业从家庭副业中分离出来,形成以建筑、竹编、木作、泥瓦作及纺织为主的百工队伍,号称“东阳帮”。《东阳县志康熙志》中记载,“土著颇备,然皆劣,作攻金之工,攻木之工,攻土之工,攻石、攻漆之工,以及操机杼、秉裁制者,皆不晓为雕镂奇巧,但取坚好给用已尔……诚所谓唐魏遗风也。”由此可见东阳的“百工之乡”形成历史之悠久、行业之广、工匠之多以及技艺之精湛。东阳的“百工之乡”,精湛的民间工艺,如木雕、榫卯、油漆、竹编等,是造就渊源流传的东作家具的基础,至今在全国许多地方的建筑和家具上,都有着东阳技艺的影子,如安徽的徽派建筑。

6 东阳木雕

东阳木雕,历史悠久,流长千年而愈茂愈盛,师宗鲁班,滋长于秦汉,形成于唐,经宋至明,技艺臻于纯熟境界,至清代,进入全盛。在清代康熙、雍正、乾隆年间的皇宫造办处,诸多技艺高手均来自江南一带,尤以东阳能工巧匠居多,据《东阳木雕历史调查研究参考资料》中记载,清乾隆时期东阳和嵊县曾有四百余名木雕艺人进京为故宫雕刻装饰。东阳的木雕艺人也遍布全国各地,如苏州东山的“ 雕花楼”就是东阳木雕的在外地的代表。东阳木雕从它出现的那刻起就从未淡出过达官贵人或民间百姓的日常生活,现在可以看到各类屏风、壁挂、樟木箱、首饰箱、橱箱、梳妆台、宫灯、火炉凳、家具等,同时这些也属于今天我们提到的东作家具的范畴。东阳木雕已经具有自己的

艺术风格和一套完整的装饰手法,且赋予了很高的艺术水平,虽附属于建筑和家具的装饰配件,但却深深的影响着东作家具在雕刻装饰上的发展。

发表评论