大历史学家为历史的叙述提供了前所未有的清晰框架或叙事线索,并为此提出了一系列的核心概念,比如“体系”(regime)、“集体知识”、“物质与能量”、“复杂性”、“复杂性的提升”、“能量流”和“金凤花原理”等。现就笔者的理解能力所及择要分述如下:

本文作者孙岳,首都师范大学教授,世界历史博士。

“集体知识”

“集体知识”(collectivelearning)是克里斯蒂安在《时间地图》一书中逐渐梳理出的一个大历史极为核心的概念,主要用于界说人类史的发展历程。不过早期的阐述不甚详尽,也不大成体系,但近年来克氏对“集体知识”颇为用心,[1]也愈发重视,甚至称“大历史的建构实乃集体知识的演练”[2]。

简而言之,“集体知识”是指“某一物种非常精确、有效地分享信息的能力,其结果是在个体习得知识的同时,知识能够被存储到群体和整个物种的集体记忆之中,从而实现世代的累积。”[3]

那么“集体知识”概念为何如此重要呢?在克里斯蒂安看来,这主要是因为:“集体知识”

能够解释整个生物圈的历史上人之为人的特质;说明在近四十亿年的演化过程中人类为何能够成为唯一一个长时期不断变化的物种;廓清人类史演进的独特本质,正如同自然演化概念帮助廓清生物进化史演进的独特本质一样;使人明了为何当今人类拥有如此卓尔不凡、令人惊骇的力量,以至许多学者惊呼人类的诸多活动已经威胁到人类自身甚至大部生物圈的可持续生存。[4]

集体知识概念的核心有二:“集体”和“临界点”。正因为“集体”分享信息,人类创造的知识便不会因为某个人的死亡而消逝,而能快速、准确、有效地传播分享,从而形成一种愈来愈大的集体知识信息库;正因为突破了“临界点”,人类拥有了超越基因变异的强有力的文化,借助人类特有的语言和符合系统传播知识,其速度之快,范围之广,造成了一种无可限量的协同创新能力。[5]这种人类独有的协同创新能力虽曾导致大规模使用矿物质燃料并制造出原子弹以至造成严重的环境污染或危及到人类自身的安全,但它同时说明人类有潜力再度利用“集体知识”找到解决之道。[6]

然而大历史更多的理论和概念来自斯皮尔。虽然这许多概念并非斯皮尔原创,但却是他广泛阅读、深入思考、多方借鉴后有意识的建构。此处无法全面展开,故此只集中在经斯皮尔阐发的几个核心概念上。详情可参阅其专著和相关论文。

“复杂性”与“复杂性的提升”

谈到“复杂性”,必先交代“物质”和“能量”的概念。其实,在物理学中,对“物质”的定义并不是非常清楚,且有循环定义的嫌疑。比如,蔡森将“物质”定义为“凡占据空间且拥有质量的存在”,又将“质量”定义为“物体包含物质的总量”。且不止如此,几乎所有的物理学教程都是这样“含糊不清”地界定的,所以也就很难明白无误地界定“能量”。[7]对此,斯皮尔是这样界定的:物质是原则上人能够触碰的一切存在,而“能量”则是能够改变物质结构或运动方式(其中包括物质的复杂程度)的那种东西。[8]

在斯皮尔看来,宇宙间存在的万物是有着不同的复杂度的,而伴随复杂度的不同,物质中会涌现出不同的特性(emergent properties)。物质复杂度的高低取决于其组块(building blocks)的多寡、彼此间联系的程度(connections)和排列组合的顺序(sequences);如此便出现了一个由无生命的物质经有生命的存在到高度复杂的文化社会的复杂程度等级。

无生命的物质是迄今人类所知的宇宙间最大量的存在,其次是有生命的存在,再次是复杂程度极高的文化社会。就此,斯皮尔提出了一个颇为得意的比喻:若假定地球的重量为一吨,即一辆普通轿车的重量,那么地球上所有有生命存在物的重量约为17微克,相当于轿车上剥落的一小片漆,整个太阳系的重量大致相当于一艘超级油轮,而整个银河系的重量,更不要提整个宇宙的重量,目前还不为人所知,所以无法比喻。[9]

无生命物质的存在和运动完全遵从最基本的“自然规律”,其中并不存在一个或多个“信息中心”(information center)决定其存在的外观或内情,虽然有时人们会对大自然貌似精巧的存在叹为观止,甚至认定其中必有某种“蓝图”的设计者在发挥作用。有生命存在显然要比无生命存在复杂得多,前者最大的特点是要通过某种特殊的机制不断地获取物质和能量以维持生存,为此,有生命物的身上往往会发展或“涌现”出由简单到复杂的特殊机制,如储存在DNA之中的遗传信息组织等。

及至迄今为止复杂程度最高的文化社会——主要指人类社会,其获取物质和能量的机制和总量都远非其他有生物堪比:整个人类的净重约占地球上全部生物总重量的约十万分之五,然而人类控制地球上全部有生存在物的比例竟高达25%至40%。但就总体而言,有生命的存在物很有可能只是一种边缘性的存在,其一是其数量甚为稀少,其二是有生命的存在往往位于更大体系(regime)的边缘地带。比如,地球便处于太阳系相对边缘的地带,而大多数生命体只是附着在地球的表层。

还有一点颇为费解的是,复杂生命体(包括人类社会)的存在事实上有悖著名的热力学第二定律(又称“熵增定律”),因为根据该定律,随着时间的推移,自然过程中孤立系统的总混乱度(即“熵”)不会减小,或称不可逆热力过程中熵的微增量总要大于零。那么有生命体尤其是人类是如何保证这一切得以实现的呢?

“能量流”

能量流的概念其实并不复杂。复杂性的提升和持续存在必然要求有能量在物质中流动,因为只有这样才能令任何形式的复杂结构涌现。比如生命的涌现就必然要求有能量在生命体的内部持续流动,而行星、恒星和星系要存在也同样需要能量的流动。这一点已成为现代科学的共识。比如,根据比利时化学家、物理学家、诺贝尔化学奖获得者、非平衡态统计物理与耗散结构理论奠基人伊利亚·普里高津(Ilya Prigogine,1917-2003)的说法,人类欲持续其复杂性的存在就必须要不断地吃、喝并呼吸,一旦停止这类摄入能量的活动,人类的复杂性存在很快就会解体。人类摄入的能量有很多功能,比如维持新陈代谢的持续不断地进行、行为、思考等。在此过程中,摄入的高能物质转化成低能物质并被排泄掉。[10]加拿大环境科学家瓦茨拉夫·斯米尔(Vaclav Smil)称:

能量是举世皆然的唯一共性:能量有多种存在形式,但只有一种形式的能量转化成其他形式的能量才会使众星闪烁、行星转动、植物生长、文明演进。能够认识到这一共性可谓19世纪人类最伟大的成就之一;但令人吃惊的是,这一认知却并未引领世人从事围绕能量展开的全面系统的研究。[11]

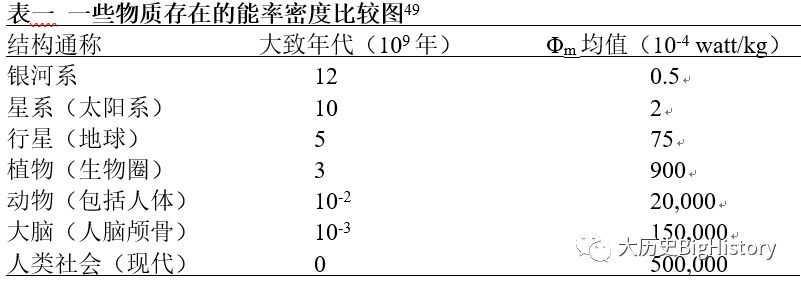

哈佛大学的蔡森教授甚至设计出了测量能量流及物质复杂度的公式并排列出宇宙间几种存在物的复杂程度次序,见下图:

“金凤花原理”

所谓“金凤花原理”其实非常简单,乃是基于英国浪漫派诗人罗伯特·骚塞(RobertSouthey,1774-1843)创作的在西方家喻户晓的童话故事《三只熊》(The Story of the Three Bears),又名《金凤花姑娘和三只熊》(Goldilocksand the Three Bears)或《金凤花姑娘》。故事的情节也非常简单:

有个小姑娘离家到树林去玩,在森林里迷了路,怎么也找不到回家的路,却闯到林中的一座小房子里。房子里住着三只熊:熊爸爸、熊妈妈和熊宝宝。恰好三只熊都不在家。小姑娘走进饭厅,看见桌子上有大中小三碗粥,分别是熊爸爸、熊妈妈和熊宝宝的,每只碗旁边都放着一把汤匙:大的、中等的和小的。经过一番尝试和选择,小姑娘觉得熊宝宝的小碗粥最好喝,于是就喝掉了小碗粥。小姑娘想坐下来歇歇,看见桌子旁边有大中小三把椅子,经过尝试和选择,她最终选择了小椅子。但小椅子给她摇垮了,小姑娘摔倒在地板上。她爬起身走进第二间房间。房间里有大中小三张床,经过尝试和选择,小姑娘躺到小床上呼呼地睡着了。三只熊回到家里,一阵惊讶和吵闹,小姑娘被吵醒了。她睁开眼,看见三只熊,其中小熊正要咬她。小姑娘连忙扑到窗口,从窗口跳出来,飞也似的逃跑了。熊没能追上她。[13]

无疑,这则寓言故事是有深意的。斯皮尔将故事解读为“复杂性”产生的条件:

蔡森虽注意到但却未能阐发的问题是:复杂性只有在适当的条件下才能涌现。这里的条件包括,首先,合适的组块及能量流;其次,合适的温度、压力和辐射等众多外在因素。如果条件不适当,复杂性就不会涌现,或很快消亡。复杂性消亡的原因通常在于能量流出现了问题,对某种具体的复杂性存在而言,能量流过高或过低都会导致复杂实体的消亡。比如,包括人类在内的生物若失去合适温度的保护而持续置身摄氏10度以下或40摄氏度以上的环境便会死亡。显然,人类只能在一定温幅(bandwidth of temperature levels)的条件下才能够生存,而且诸如此类的幅度限制不止适用于所有生物,还包括岩石、行星和恒星。[14]

由“金凤花条件”,斯皮尔提炼出“金凤花原理”和“金凤花等级”(Goldilocks gradients)的概念,借以梳理从宇宙大爆炸至未来人类生存的条件和历程。[15]

有了这样的框架和叙事线索,大历史的全貌便呈现出来。以下是国际大历史学会官方网站()的梗概介绍,正是这样一个“完整”的故事,不过,其中没有“神”的位置,可能正契合中国人“无神论”的追求:

大约自138亿年前,一段至今持续不断的历史被开启了,其间曾经历过几次显著的临界跃迁。大历史讲述的就是这样一段基于证据的有关复杂性涌现的历史,伴随时间的流逝,最初相对简单的物质组合成新的单位,后者也因此具有了一些新的特性和更大的能量流。

在宇宙大爆炸后最初时刻,整个宇宙的温度极高、密度极大,所以物质只能以夸克-胶子汤的形式存在。随着宇宙的膨胀和渐趋冷却,物质也开始呈现新的形式,包括最初的质子和中子,而中性原子的出现还要晚得多。早期的宇宙差不多处于一种完全的均质状态,但些许的不均从最初便已存在,而且伴随宇宙时间的推移并受引力的驱动,这些物质的非均质程度开始加大,密度较小区域的物质被拉向密度较大的区域。这一过程造成了我们如今所见到的宇宙存在的大格局,包括星系、星系团和超星系团。

在星系内,引力造成了气团的塌陷从而形成了恒星,其间原子核通过核聚变过程形成更重的元素。在第一代恒星问世前,宇宙中只有氢、氦和少量的锂(都是在宇宙大爆炸后的瞬间形成的,因为那时宇宙的温度还足够高,能够支撑聚变过程)。而巨大的恒星在形成过程中也同时通过聚变造就了碳、氧以至于铁等多种重元素。当恒星耗尽燃料后发生爆炸形成超新星时,其释放出的巨大能量又造就了金、铀等更重的元素。被超新星抛射出来的富含重元素的气团与先前就存在的气团和尘埃团混合,然后在引力的作用下塌陷就形成了第二代恒星。因为第一代恒星造就了重元素,这些重元素便可在引力的作用下形成有岩石或陆地的行星。

太阳和地球的生成大约是在46亿年前。太阳系位于银河系外旋臂,被称为猎户臂或猎户支臂。我们与银河系中心的距离在25,000至28,000光年之间,而银河系中恒星的数量要以数千亿计。太阳系环绕银河系的中心运转,速度是每秒大约220公里,绕行一圈需要2.25至2.5亿年的时间。在过去的46亿年间,地球经历了许多划时代的变迁,包括大气层的变化、陆地的出现、板块的迁移等等。

地球上的元素和分子通过化学变化形成了各式各样的组合。约4亿年前,其中的一些组合中出现了膜,有了膜,就可以获得更多的化学元素和能量并从而形成新陈代谢和带变异的繁殖。我们称作生命的东西就是在这种极端不均匀的进化过程中形成的,有时候会变得更加复杂多样一些。如此经过几次重大的变迁就形成了诸如细胞核、光合作用、意向性运动、多细胞的专业化合作、头、骨干、四肢等生命体的特质和功能。

大约6,500万年前恐龙灭绝后哺乳动物开始博兴,并进而导致类人科动物的出现。最终,在距今20万年出现了智人。这种双足、大致无毛、脑容量极大、对生拇指的人类后来发明了象征符合系统和极富想象力的语言,他们的后代继承了前代的社会性特征,且有明确的道德规范。

人类通过自己的文化系统改造了自然,并同时在这一过程中造就了自身。从食腐到采集再到狩猎,随着生活方式的转变,人类在大约七万年前离开了最初的非洲故乡,向全球各地迁徙,其间在大约两万年前穿越白令海峡进入美洲(关于此举的确切时间还存在不少学术争论)。他们先是成群结伙,后又形成血亲集团、组成村落、建立酋邦、构筑城市、成立民族国家、建成庞大帝国,其间,人类跨越了几个主要的临界点,如最初的农业立国、发现并使用化石燃料直至近年来步入信息数字时代。

人类在自身的形成和发展过程中经历了多次彼此间的战争,并致使环境恶化、资源枯竭。诸如此类的很多问题严重影响了人类的生活质量,甚至危及到整个人类的生存。我们目前面临着一场异常严峻的危机,我们有可能因之而丧失自己的复杂性特征。在地球上曾经存在过的所有物种有99%现在已经灭绝。迄今为止,还没有任何一个复杂物种能够持续生存几百万年的时间;人类如能持续存在数百万年,那真是我们值得庆幸的一件事情。

大历史能否为人类提供这样一种统一连贯的历史叙事,以帮助人类培育本属于人类社会性特征一部分的同情与合作情结呢?人类能否组合成一个不同以往的复杂程度更高的完美共同体呢?还是听任现有社会复杂程度的群体走向无情的灭亡?

但不管对此如何作答,假若数十亿年之后在地球上还有任何物种生存的话,那么明智的选择终将是跳上宇宙飞船向另外一个星系进发,因为生活在地球上的生物到那时将面对一个异常炽热的太阳。大约在五十亿年之后,太阳核心处的氢燃料将最终耗尽并演变成为一颗红巨星,滚滚的热浪使所有的海洋迅速干涸,然后吞噬整个地球。太阳最终会蜕掉原有的外层,只剩下其核心,即一颗白矮星,而这颗白矮星在数万亿年之后也将冷却下来,直至最后消失。与此同时,其他星系亦将离我们的周边的星系群而去,那时候地球上的天空将不再有繁星闪烁,而这些曾经闪烁的繁星正是人类了解宇宙和地球周边宇宙背景的唯一途径。

本文原载《世界历史评论》2017.02期,原文为《大历史与小大历史》,本文分几期刊载。 注释见文末。

往期精彩文章:

大历史BigHistory致力推动跨学科的历史研究,联系邮箱为bighistory-cn@qq.com,欢迎投稿。

[1]可参阅David Christian, Maps of Time,pp. 146-148; David Christian, “Collective Learning,” in Berkshire Encyclopedia of Sustainability:The Future of Sustainability, ed. Ray C. Anderson (Great Barrington, MA:Berkshire Publishing, 2012), Vol. 10, pp. 49-56.克里斯蒂安本人在2012年国际大历史学会第一次大会上的重要发言之一就是关于“集体知识”的;据说他指导的大历史专业博士生大卫·贝克(David Baker)毕业论文主要也是探讨“集体知识”的。可参阅大卫·贝克:《集体知识:起源、机制和意义》,刘凌寒译,载《全球史评论》2013年第六辑,第129-154页。

[2] Christian, Maps of Time, 2nd ed., p.xxvi.

[3] Christian, “CollectiveLearning,” p. 49.

[4] Christian, “CollectiveLearning,” p. 49.

[5] Christian, Maps of Time,pp. 183-184; David Christian, “Collective Learning,” p. 53.

[6] Christian, “CollectiveLearning,” pp. 55-56.

[7] Spier, Big History and the Future ofHumanity, p. 21.

[8] Spier, Big History and the Future ofHumanity, p. 23.

[9] Spier, Big History and the Future ofHumanity, pp. 24-29.

[10] Spier, Big History and the Future of Humanity,p. 30.

[11] Vaclav Smil, Energies: An Illustrated Guide to theBiosphere and Civilization (Cambridge, Mass., The MIT Press, 1999], p. x,转引自Spier, Big History and the Future of Humanity,p. 30.

[12] Spier, Big History and the Future ofHumanity, p. 32. “能率密度”指“单位时间单位物质系统中流过能量的总量”,参阅蔡森:《宇宙演化的终极全球史》,孙岳译,载《全球史评论》2013年第六辑,第31-42页。有关细节可参阅Eric J. Chaisson, Cosmic Evolution: The Rise ofComplexity in Nature (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001); EricJ. Chaisson, Epic of Evolution: Seven Ages of the Cosmos (New York:Columbia University Press, 2005)等。

[13]比如可参阅Robert Southey, “The Story ofthe Three Bears,” in The AnnotatedClassic Fairy Tales, ed. Maria Tatar (New York: W. W. Norton & Company,Inc., 2002), pp. 375-379.

[14] Spier, Big History and the Future ofHumanity, p. 36.

[15] Spier, Big History and the Future ofHumanity, pp. 36-40.

发表评论