费孝通关于乡村社会、小城镇研究等方面论著颇丰,而从其城乡社会学研究的历史地理学视野进行分析,显而易见,费孝通自觉运用历史地理学的理论与方法进行社会学研究,是其家学传统、功能主义的学术线路、重视历史背景的学术态度以及历史地理学的影响等因素综合作用的结果。借鉴其多重视觉的研究思路,有助于当前历史社会地理学研究领域的扩展和学科理论的进步。

1985年10月费孝通在江村调查

一、早期乡村社会研究的人文地理学和历史地理学色彩

早期以《江村经济》为主要代表的乡村社会研究是费孝通社会学研究的起点,也是费孝通运用微型社区田野调查的方法进行社会学研究的真正开始。《江村经济》前言中首先明确指出了写作的宗旨:“这是一本描述中国农民的消费、生产、分配和交易等体系的书,是根据对中国东部,太湖东南岸开弦弓村的实地考察写成的。它旨在说明这一经济体系与特定地理环境的关系,以及与这个社区的社会结构的关系”。人文地理学(Human Geography)是地理学中关于人类活动的空间差异和空间组织以及人为利用自然环境的学科,强调社会环境关系和区域变化。为了达到功能主义社会学强调文化体系与周围环境之间的相互关系的研究目的,费孝通自觉地借鉴人文地理学的方法并运用于江村研究,并开创了“以第一手材料描述了中国乡村社区的全部生活”的先例。实际上,在费孝通早期的乡村社会研究中,人文地理学的方法的确占有相当重要的地位。

第一,关于乡村社会研究区域的选择标准,借鉴了人文地理学的研究方法。费孝通选择江苏吴江县开弦弓村进行调查,除了对这个村庄比较熟悉和有姐姐这个亲戚关系以外,主要是考虑到“这个村庄有下列值得注意和研究之处”:其一是“开弦弓是中国国内蚕丝业的重要中心之一。因此,可以把这个村子作为在中国工业变迁中有代表性的例子;主要变化是工厂代替了家庭手工业系统,并从而产生的社会问题”;其二是“开弦弓一带,由于自然资源极佳,农业发展到很高水平。有关土地占有制度在这里也有特殊的细节。开弦弓将为研究中国土地问题提供一个很好的实地调查的场地”;其三是“这个地区广泛使用水上交通,有着网状分布的水路,因而城乡之间有着特殊的关系,这与华北的情况截然不同。这样我们就能够通过典型来研究依靠水上运输的集镇系统”。由此可知,区域的代表性、特殊性和典型性,是费孝通选择调查区域的主要依据,而且他对于开弦弓村上述特性的确认,在很大程度正是基于这个村庄的人文地理特征。

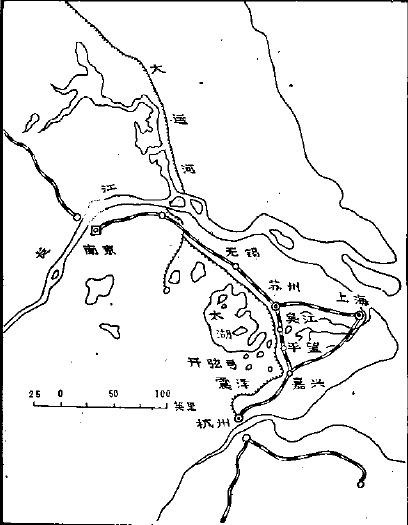

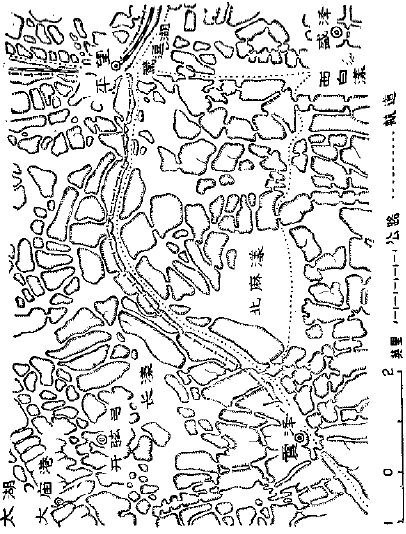

第二,重视研究区域的自然环境与人文环境背景的分析。在《江村经济》的主题研究开篇前,费孝通对研究区域的地理状况作了全面的论述和介绍,包括该村的地理位置、所处区域的地貌状况、气候特征、交通状况、人口密度、村庄布局及与市镇的关系等,既涉及自然环境又包括人文环境的内容。他首先明确地揭示开弦弓村“坐落在太湖东南岸,位于长江下游,在上海以西约80英里的地方,其地理区域属于长江三角洲”,并依据地理学家G.B.克雷西所著《中国地理概况》(China's Geographical Foundation)一书有关长江平原的地理概况的论述,指出“这个地区之所以在中国经济上取得主导地位,一方面是由于其优越的自然环境,另一方面是由于它在交通上的有利位置”。他通过论述“每个村子仅与邻村平均相隔走20分钟路的距离”,“如从空中俯视,可以看见到处是一簇簇的村庄”,形象地说明研究区域的人口密度和村庄布局。他还注意到市镇是数十个村庄的中心,是连接城乡的过渡地带,同时结合自己的实地考察,从人文地理学的视角,论述了开弦弓村与上海、苏州、南京、杭州、嘉兴等长江平原各主要城市以及该村所依傍的市镇震泽的区位关系,并特别地绘制了两份地图(即《地图Ⅰ长江下游流域》和《地图Ⅱ开弦弓周围的环境》)。

《地图Ⅰ长江下游流域》

《地图Ⅱ开弦弓周围的环境》

第三,对开弦弓村的人文地理状况展开了综合研究。费孝通利用1935年的人口普查数据分析了村里的人口密度、人口结构和职业类型,并注意到外来移民在语言和文化上与本地人的差别。他还注意区分土地类型、耕地与居住用地的比例和居住区的空间分布问题,指出住宅区仅占相当小的部分,就在三条小河的汇集处,而房屋则分散在城角圩、凉角圩、西长圩和谈家墩(吴字圩)这四个圩的边缘。费氏又研究了村落的规划与交通运输系统的联系,指出“由于船只在交通运输上的重要位置,为便利起见,房屋必须建筑在河道附近,这就决定了村子的规划。河道沿岸,大小村庄应运而生;大一些的村子都建在几条河的岔口”,并进而利用地名学的原理分析说,一条主流河“像一张弓一样流过村子,开弦弓便由此而得名。字面上的意思就是:拉开的弓”。他认为这种村落规划决定了村落的内部布局,由于“这个村的陆路系统不能形成完全的环行路”,因此村中的几座桥便成了交通中心,这就造成“小店铺大多集中在各桥附近。特别是集中在村子西边的桥旁”。他还分析说,“村子的总部”位于村子东端合作丝厂里面,而“厂址的选择是出于技术上的原因。河A(引者按:指村子南部的小河)的水自西向东流。由于河A供给沿岸居民的日常用水,所以把厂子建在下游,以免污染河水”。他还用村落布局扩展和更新的观点分析学校和合作丝场的位置,指出这些新的公共机构“只有在老的住宅区外围找到地盘。它们的位置说明了社区生活的变化过程”。这些研究成果,都集中反映在一张地图之中(即《地图Ⅲ村庄详图》),作者尝试对其研究区域的全面把握,使其自觉完成了开弦弓村人文地理状况的系统研究。

沿河的村庄

《地图Ⅲ村庄详图》

第四,关注地理环境与区域社会文化的相互关系。费孝通将“说明这一经济体系与特定地理环境的关系,以及与这个社区的社会结构的关系”这一研究目的贯穿于开弦弓研究的始终,这种研究视角,与人文地理学的关注点是一致的。例如费氏分析了人口和土地的复杂关系,指出“现有的土地已受到相当严重的人口压力。这是限制儿童数量的强烈因素”,因而村民通过溺婴或流产的办法限制人口是为了预防贫困,从而影响到人口性别和年龄比,而一些有着较大产业的家庭不受限制地有更多的子女,从而使土地的拥有量趋向平均化。他研究了区域自然环境与文化传统对于乡村居民消费的双重影响,指出“在农村社区中,由于生产可能受到自然灾害的威胁,因此,知足和节俭具有实际价值”,“但是在婚丧礼仪的场合,节俭思想就烟消云散了。人们认为婚丧礼仪中的开支并不是个人的消费,而是履行社会义务”。

第五,采用人文地理学的方法研究乡村贸易网络和区域市场体系问题。费孝通论述了乡村贸易网络的构成及其在乡村经济发展中的地位,认为乡村贸易网络主要由社区内的商店、城镇来的小贩和与集镇联系的航船三部分组成,三部分之间是彼此联系互为补充的。作者指出乡村的“购销分成内部和外部两种,内部购销是在村庄社区范围内交换货物和劳务,外部购销是村和外界进行的交换”,由于“职业分化程度小,这使社区内部市场非常狭窄,人们靠外界供应货物和劳务”。从城镇来的小贩有其固定的贩卖区域和贩卖周期,“每一个小贩都有一个习惯卖货的地区,有时是几个村,范围的大小取决于小贩能走多少路,能赚多少钱。售货的次数也取决于上述因素”。村里的日常必需品主要通过航船从城中购买,航船也充当村民的销售代理,是连接城乡的主要纽带,它促使附近的城镇有了特殊的发展。村中的商店因“主要出售香烟、火柴、糖果、纸张、蜡烛、纸钱及其他带宗教色彩的物品”,无力与航船竞争,只能处于航船的“辅助性地位”。这样在这个区域就构成了一个以城镇为中心,航船为纽带,小贩和商铺作为补充的区域贸易网络。

运输航船

二、小城镇研究的历史地理学视野

20世纪80年代初费孝通在重建社会学的过程中,其研究重心从乡村转向小城镇,并在全国范围内引发了小城镇研究的热潮。研究伊始,他就强调必须“进行一次综合性的小城镇调查研究,包括精神文明、物质文明,诸如政治、经济、文化,各种体例、规章制度,都应全部总和起来看一看,理理清”,在研究工作中“必须依靠各方面的协作,不仅是社会科学方面,将来还需要有自然科学方面”。在关于城市住宅的社会学研究中他又提及不仅要积极开展社会调查,而且应当努力“与兄弟学科通力合作,共同发展,为研究和解决住宅问题提供科学的依据”。他还特别指出,小城镇研究是一个综合、长期的科研项目,需要进行“广泛的多学科、多系统、多层次的交流和协作”,在向决策机构提出若干建议及论证之前,需要“综合各个学科对某一事物的认识,进行`会诊'”。进而,他更是旗帜鲜明地提出“小城镇研究是个多学科交叉的,结合实际的,有理论指导的、科学的、实事求是的,能用来解决问题的,为社会主义建设服务的,这么一个课题”。显然,他倡议的关于小城镇“类别、层次、兴衰、分布、发展”的10字研究课目,仅用社会调查的方法也是很难完成的,需要历史学、地理学等多学科的共同努力。可见,在费孝通看来,小城镇问题固然属于社会学的研究范畴,但研究的视角却不宜局限于狭义的社会学方面,需要多种学科的协作,采用综合性的研究方法,开展多视角多领域的研究。费孝通在小城镇研究中身体力行,注重多重视角的分析和研究,而历史地理学正是其中的一个重要的视角。

第一,费孝通是从城乡关系的高度对小城镇进行定位,强调其作为“城乡的结合部”,“无论从地域、人口、经济、环境等因素看,它们都既具有与农村社区相异的特点,又都与周围的农村保持着不可缺少的联系”。在他看来,这种城乡关系不是单向的,而是一种双向互动的关系,城乡经济的发展既有“大鱼帮小鱼”模式,又有“小鱼帮大鱼”模式。他强调城镇是农村经济发展的中心,“农村发展之后,必然会产生一个商品集散中心,也就是市镇,我们感到农村不能一个个独立地发展,它必须依靠许多农村一起发展,并形成一个中心,这个中心就是我们都知道的市镇”。“集镇是农村商业经济的重心,同时也是农村政治、文化的中心”。

第二,在小城镇研究中,费孝通进一步发扬了早期乡村社区研究中重视历史地理学视角的研究传统,而将“兴衰”问题列为小城镇研究10字课题的重要内容之一。他强调社区研究固然要对当时当地情况做详细的调查,但“整个中国的历史,这个村子同另一个村庄的关系,都对这一个村子里居民的生活有影响”,因此小城镇研究不仅要从城乡关系入手,也强调从小城镇的兴衰史和历史传统入手。他根据自己实际调查的经验和掌握的历史资料,分析古书上记载的“日中为市”问题,并涉及到集市的位置与贸易区域的关系,认为“因为农民把自己生产的东西带来卖,从住的地方走到这儿,最远的地方要半天”,“最远处的人走到这儿是日中,所以叫日中为市”,“到日中的时候人最多各地方的人都来了”。

村庄店铺

第三,对小城镇的类型分析,是费孝通小城镇研究的第一步,其分类的依据是小城镇的历史地理特点。费氏认为小城镇的特点“是各镇的具体历史形成的”,因此他从各个城镇的历史演变中归纳其特点。费孝通通过具体的研究揭示,民国时期的震泽镇通过几百条航船与周围乡村保持着商品流通,“说明震泽镇是以农副产品和工业品集散为主要特点的农村经济中心,是一个商品流通的中转站”;盛泽镇早在明代就有上万的人口,家庭丝织手工业“这个传统在民间已存在近千年”,正是基于这样的历史地理基础,“盛泽镇现在是吴江县人口最多、产值最高的一个小城镇”,“是一个丝织工业中心,是具有专门化工业的小城镇”;松陵镇“在解放前后都是吴江县的政治中心,现在吴江县政府就设在松陵镇上。解放以来吴江县其他原有的小镇都处于停滞和萧条状态,惟独松陵是例外,它的人口不但没有减少,而且还比解放初有较大长”;“同里处于交通闭塞的地理位置,具有不同于一般的水乡地貌,它就被地主阶级、封建官僚选中作为他们的避难所和安乐窝”,解放前这个小镇集居着大量的地主和退休官僚,所以“同里过去可以说是一个消费、享乐型的小城镇,现在正在改造成为一个水乡景色的游览区,已经成为文化重点保护区之一”;“平望镇地处江浙之间,形成北通苏州、南通杭州的门户,历来是兵家必争之地”,不过这样的地理位置和交通条件使它具有两面性,“一方面是易遭战争攻击和破坏,因此在解放前曾经几度由兴而衰,一直未能稳固地发展起来;另一方面由于交通发达,物资流畅,具有发展经济的优越条件,使它常能衰而复兴”。

第四,费孝通结合自己的实地考查,利用历史文献分析研究了某些早期城镇的内部空间结构特征。他通过研究地方资料,认为“早期吴江县城主要有四样东西:一个衙门,一个监狱,一个文庙,一个城隍庙”,《吴江县志》中记载县城外的长桥有一个市场。实际调查所见的云南某县城的布局也是如此,“里面就是一个衙门,一个监狱,一个文庙,连城隍庙都没有。离开县城一里路,有一个很大的赶街的空场”,从而说明“早期的城(镇)同集(街)”是分开的,一个是政治中心,一个是商业中心。

灶炉和灶王爷的神龛

[优选来源]:暨南舆地学会

发表评论