摘 要

高阶思维是涵养核心素养的前提,也是适应当下社会发展所不可或缺的能力。而问题作为思维发展的起点,其提出与解决是学生发展高阶思维的重要环节。文章依据高阶思维下问题所呈现的复杂性、深度性、常存性、情境性以及探究性特征,从学科核心素养、单元整体以及具体学情出发设计相关问题,同时围绕这一核心问题,辅之以配套的教学设计流程,按照“精选问题情境—设置问题序列—明确学习任务—评价学习效果”的流程来设计教学,以更好地促进学生思维层次的提升。

随着课程改革的深入,有效提升学生的思维品质、切实促进学生高阶思维的发展,已然成为时下教育界的共识。而问题作为思维发展的起点,其提出与解决无疑是学生发展高阶思维的重要环节。然而深入历史课堂教学,不难发现,部分教师所提出的问题难以有效地促进学生的思维发展。首先是问题浅显。在长期“知识至上论”的影响下,课堂中设置的问题往往停留在表层的知识层面,而对于知识背后所蕴含的方法、思维以及价值意义则缺乏深入探索。问题仅处于低阶思维的识记、背诵与再认时,就丧失了对学生思维提升的可能。其次是问题散乱。由于缺乏主次意识,教师往往认识不到要围绕核心知识来设计主次问题,从而使得问题众多却散乱无章、指向不明;课堂虽然热闹,但思维却停滞不前、难以跃升。再次是问题琐细。受传统考试文化的影响,教师在教学中往往紧扣细节,主要围绕考试重点设置相关问题,结果往往抓小放大,问题的设置虽然越来越精细,但是其中可探索与挖掘的空间却越来越狭小。最后是问题无趣。为了追求教学效率,教师设计的问题往往只针对相关的知识点,较少考虑学生的兴趣与认知特点,因而问题设计的就如同练习题一般,难以真正调动学生的思考积极性。

整体而言,一线教学中,问题设计普遍存在思维层次低下、可探究空间狭小的困境,难以真正达到培育高阶思维的效用。如何创设指向高阶思维发展的问题,并在问题解决过程中切实引导学生思维品质的提升,是历史教学不得不关注的核心话题。基于此,笔者在梳理与考察高阶思维内涵的基础上,结合自身教学经历,围绕如何设计与实施指向高阶思维的问题,提出相应的参考思路,以求教方家。

01

高阶思维视阈下问题的特征

如何提出指向高阶思维发展的问题呢?或者说如何判断所设计的问题能够有效地促进学生的思维发展呢?要回答这一问题,有必要对高阶思维的内涵进行考察,进而提炼出指向高阶思维发展的问题特征。

高阶思维是相对于低阶思维而言的。最早对思维进行区分的是布卢姆,他认为两者的区别在于“低阶思维指的是知识的简单记忆和复述,而高阶思维则指向为达到某个目标而对知识进行组织或者重组的心理过程”。因此,在布卢姆的教育目标分类学中,“分析”“综合”与“评价”被列为高阶思维,而“记忆”“理解”与“应用”则属于低阶思维。在此基础上,国内外的学者也对高阶思维的内涵与特征进行了研究与界定。钟志贤教授认为:“高阶思维是一种以高层次认知水平为主的综合性能力。它是超越既定信息的能力、问题求解的能力、元认知能力和评价能力的,是批判性的态度,是作为自主学习者的能力,也是对事物或现象作出合理判断的能力。”刘易斯认为,高阶思维是“一个人在面对困惑时,为了寻求可能的答案,达成解决问题的目的,而接受新信息、提取记忆中的信息、重新排列信息,使之相互关联,并使内容得到扩展的思维”。

尽管在不同的视角之下,对高阶思维的理解各不相同,但就其本质而言,高阶思维绝非单一的思维过程,而是“一系列认知成分协同作用的复杂思维过程”,是学习者在面对复杂问题情境时,通过调动、重组已有知识经验,借助学科思维方法(如历史学科的时序思维、证据意识、史论结合、因果推理等),创造性地解决问题的系统性思维方式。因此,指向高阶思维发展的问题也应具有以下几个特征:

复杂性

高阶思维需要调动多种认知成分参与,不仅需要调动原有知识,还需要将新旧知识进行关联、重组,从而创造性地得出答案。因而在问题的设计中,问题不应过于简单,所呈现的结构应是劣构的,即目标是开放的,提供的信息也是不完全的,并且在思维方式上也要求学生不拘泥于以往的思路。例如,“康雍乾时期能否称之为盛世?”“农业革命是否是一场骗局?”这两个问题都可以从多个角度切入探讨,引导学生在形成自身理解的同时,不断开拓思维的宽度与深度。

深度性

促进高阶思维发展的问题不仅需要在结构上复杂,在内容上更要指向深度,指向的应当是学科的本质,也就是学科的核心概念、思维方法与价值意义。唯有如此,才可以通过问题将原先零散、碎片化的知识加以整合,以此构建全新的整体知识结构。另外,指向学科本质的问题必然具有一定的挑战性,其中包含的学科思维与价值,需要学习者不断深入探究,不断赋予原先知识新的诠释。而在这一过程中,学生的认知与视野也在不断更新、扩展,高阶思维也在逐渐形成。

常存性

高阶思维的形成绝非一时一刻能完成的,而是基于持久的探究与反思。因而教师设计问题时应当关注学科中反复出现的问题,这类问题往往是学习这门科目不得不去解决的问题,抑或是人类所面对的永恒的问题。例如,“为何同一历史事件会有不一样的认识?”“何谓强盛、正义?”这类问题的答案往往并非唯一,而且随着学习的不断深入,学生会反复思考,从而得出的答案会愈加多维,得到的感悟会愈加深刻,思维也不断进阶。

情境性

复杂问题的求解脱离不了情境的建构。情境的建构可以为思维的发展提供场域。在此场域下,学生可以借助情境获取信息、界定问题,并在分析、关联、归类和概括中摆脱知识的惰性,进而调整和完善原有的知识结构,创造新的知识,实现思维的发展。而基于历史学科的特性,教师既可以选取现实生活中的真实情境,将历史知识与现实生活相互贯通,也可以选取历史情境,使学生置身于当时的历史环境之中。

探究性

高阶思维是学生主动获取而形成的,而要让学生主动地去探究,问题本身就应当具备一定的吸引力,以引导其主动探究。例如,可以针对学生固有的刻板印象制造认知冲突,也可以选取时下的热点话题、时事新闻,在吸引学生注意力的同时,也能将之前所学的知识运用到真实的情境之中,使知识情境化、生活化。

通过对高阶思维内涵的分析和概括,指向高阶思维发展的问题也就呈现了五种特性,即复杂性、深度性、常存性、情境性以及探究性,而这几个特性也分别指向问题的不同表征,如表1所示。尽管五种特性各有侧重,但归根结底所考查的是学生对于知识的理解与运用,所培养的是思维的广度与深度。

02

指向高阶思维发展的问题设计路径

基于上述问题特征,笔者在结合自身课堂教学的基础上,认为问题设计路径可以从学科核心素养、教学内容整体以及学生认知特点三方面加以探寻。

聚焦核心素养,避免问题浅显化

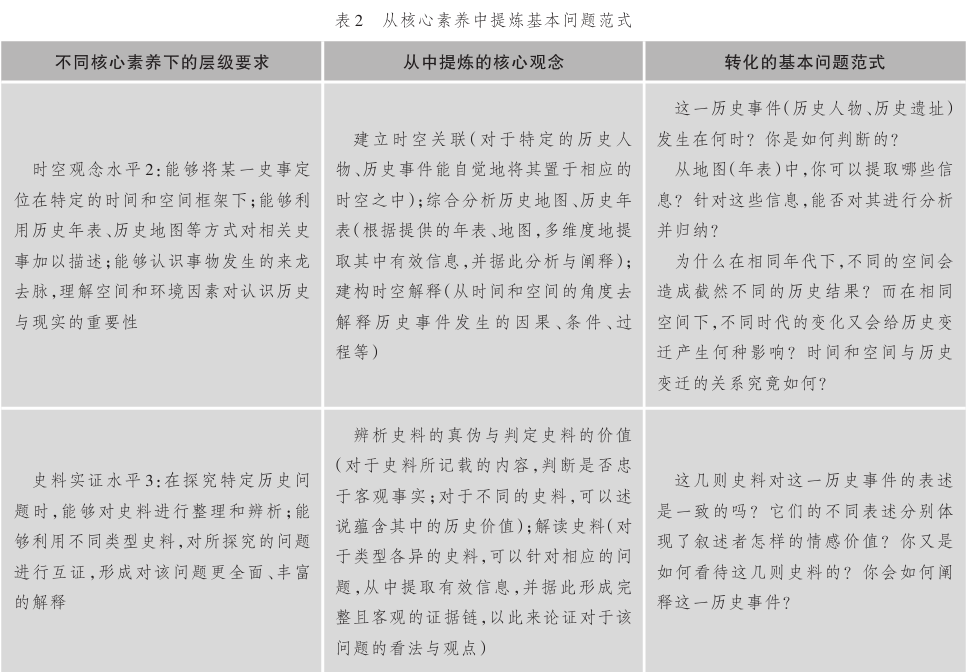

指向高阶思维的问题不应仅仅停留于表层知识,而是应当深入学科本质,探寻知识背后所蕴含的深层思维与价值意义。具体到历史学科,其特有的学科思维,诸如“时空、证据、因果、变迁和延续、历史意义及神入”等都普遍蕴含于核心素养之中,因而教师在设计问题时,应详尽地分析教学内容中何处体现着五大核心素养,之后将其转化为具体的问题,以此培养学生的历史思维。具体可分为以下三步:其一,明确各项核心素养在不同层级下的要求;其二,根据相应的要求,提取其中的核心概念、思维方法与价值意义;其三,有针对性地将其转化为相应的问题。限于篇幅,本文主要以时空观念中的水平2以及史料实证中的水平3为例来做说明,如表2所示。

同时,我们也需要强调两点,其一,从学科本质出发凝练问题。一方面需要着眼于核心素养的层级要求,另一方面也需要结合具体的教学内容,两者的关系犹如骨架与血肉,素养如骨架以立身,内容如血肉以塑形,缺乏骨架的支撑,内容就丧失了指向性,剩下的也就是堆砌。同理,缺乏血肉的填补,那么素养就丧失针对性,剩下的也只是泛谈。因而在具体的教学过程中,在明晰所要落实的素养层级,并将其转化为相应问题后,教师就可以选取教学内容以做填充,真正将素养与内容相结合。其二,虽然在转化问题时,我们对不同层级下的核心素养分别进行了提炼,但这并不意味着素养之间的关系是割裂的,恰恰相反,在解构后素养之间互通相连的状态愈加明晰。例如,从“时空观念”中所提取出来的“从时间和空间角度来对历史进行解释”这一核心观念,便是“时空观念”与“历史解释”这两大素养之间的交叉。而作为五大核心素养之首的“唯物史观”更是渗透于其他素养之中,因而素养之间只是各自侧重点不同,彼此所呈现的仍是你中有我、我中有你的状态。从核心素养出发,提炼基本问题时,教师不要过分拘泥于其隶属于何种素养,而是应当综合看待,毕竟解构的目的是为了更好地把握问题的方向,促进思维的进阶。

立足知识整体,克服问题琐碎化

琐碎且零散的问题只会导致学生思维的片面及单一,无法从整体建构学科知识,自然也就无法将所学知识迁移应用。因此,指向高阶思维的问题应关注知识的整体性,从单元整体或者历史长时段出发,提取其中的核心观点及时代特征,将其转化为主干问题。进而以此为基,建构层层相连的问题链,从而使知识之间相互关联,问题之间指向明确,以此提升学生思维的整体性及深刻性,避免出现“只见树木,不见森林”的单一思维。

其中,若教师立足于单元,则需要关注单元中课与课之间的整体性,即凝练出来的核心观念能够统摄整个单元,进而使各课之间的知识点能够前后衔接、互相联通,而不至于散乱无章、漫无目的。以《中外历史纲要(上)》第二单元《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展》为例,本单元下设四课,分别为《三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》《从隋唐盛世到五代十国》《制度的变化与创新》与《三国至隋唐五代的文化》。从表面上看,这一单元主要叙述了三国至隋唐时期,封建国家在政治制度、民族交融、区域经济、思想文化上的发展。但从更深层次追究,隋唐时期大一统国家之所以能够取得跨越式的发展,产生巨大的变革,关键是民族问题得到了有效的解决,换言之,民族交融有效地促进了大一统国家的繁荣与发展,而这也正是本单元的核心观点。从这一核心观点出发,就可以将其转化为单元的主干问题,即“民族交融与大一统国家的发展存在何种关系”,之后围绕主干问题,创设相应的问题链,如“三国至隋唐时期民族之间如何实现交融”“隋唐大一统国家又如何实现变革与发展”等。通过层层递进的问题,学生一方面能够厘清单元知识的内在脉络,获得整体性的认识;另一方面,也能深入理解历史核心观念及其所蕴含的知识与思维方法,并加以迁移应用。

当然,教师也可以立足于长时段的历史变迁,从中把握时代特征,提炼核心观点。以中国近代史为例,从鸦片战争到中华人民共和国成立,在长达110年的时间里,中国社会呈现出两个基本特征,那就是危局与抗争,危局是指在西方先进的技术、制度与思想的冲击下,古老的中国遭遇数千年未有之大变局,逐渐沦为半殖民地半封建社会,民族危机日趋严重。抗争则是指此危局激发了社会内部的变革力量,为了救亡图存,农民阶级、地主阶级以及资产阶级都做出了相应的回应与抗争。在此过程中,中国也艰难地蜕下封建的外衣,缓缓地迈向了近代化,然而由于民族尚未独立、人民尚未解放,中国近代化历程走得步履维艰。基于这一理解,提炼近代史的核心观念便是“民族独立与民族解放是挽救危局、实现近代化的前提”。从这一核心观念出发,就可以将其转化为相应的主干问题,即“为何中国近代化历程如此步履维艰”,之后则是围绕这一主干问题创设问题链,如“近代危机从何而来”“各个阶级如何推动中国近代化的发展”“中国近代化经历了怎样的过程”,等等。

发表评论